|

| Cliquez ci-dessus

pour revenir à la page d'accueil |

|

|

La Renaissance à

Paris

(première

partie)

Quand

on aborde cette période de l'histoire de Paris, plus largement du

royaume et d'ailleurs, de toute évidence on y

découvre une vie culturelle riche. François Premier en 1539 remplaçait

le

latin dans les textes officiels par le français, mais ce fut aussi la

propagation de l'imprimerie moderne.

|

|

|

|

|

|

Vue générale de Paris aux XVe et XVIe siècles |

|

| Ce fut à

Montmartre que le jésuitisme prenait source et allait devenir le fer de

lance d'une centralisation de la culture et de ses moyens de

transmissions, de même un agent de la contre-Réforme. La bourgeoisie

parisienne s'avéra pour sa part très influencée par le protestantisme

et les idées nouvelles. L'essor

intellectuel allait connaître un développement

notoire à Paris, la

ville être une place universitaire incontournable. Cette époque pour

beaucoup sublimée façonna le monde intellectuel et politique du

royaume. Sinon, nous devons cette appelation de Renaissance à l'historien Jules Michelet. Celui-ci marquait un rejet pour ce qui avait été antérieur, c'est-à-dire le mal nommé Moyen Âge, et un retour aux mondes et aux philosophies Antiques. Michelet toujours à la limite du roman n'a pas caché dans son Histoire de France ses préférences pour les Protestants. |

|

|

La Renaissance est aujourd'hui étudiée et intégrée à l'époque dite

Moderne (ou première modernité),

celle-ci se terminant à la fin du XVIIIe siècle. Cependant cette

période allait conserver une bonne part des structures légales et

politiques

apparues les siècles précédents, même si les monarques tentèrent de les

mettre au goût du jour, à l'exemple de la police et de la surveillance

et protection de la cité parisienne. Les confrèries et métiers

continuaient à

évoluer au gré des nouveaux édits et ordonnances royales, la langue

française loin de dominer s'organisait à petit pas, le latin restait la

langue des écrits médicaux ou sciences novatrices de ces temps-là.

« Paris,

excède toutes les villes de la chrétienté en grandeur et étendue, en

multitude d'hommes, bâtiments et maisons, en religion chrétienne, en

temples, en bienfaits, en justice, en police, en science, en bons

esprits, en marchandise, en arts et métiers, en commodités humaines, en

vivres et viandes et en tout ce que le cœur peut souhaiter. »

Antiquitez de Paris,

Gilles Corrozet (1550)

|

|

|

|

| 1500-1501

:

Découverte(s) de l'hydrogène (Paracelse), des côtes du Brésil par les

Portugais, et c'est le premier envoi d'esclaves

africains aux Amériques. Le futur Charles Quint, Charles de

Habsbourg nait à

Gand en Flandre. Le 22 mai un édit

promulgue l'expulsion des Juifs de Provence. Ce décret est reitéré un

an plus tard par Louis XII le 31 juillet, et appliqué en

septembre. |

| 1504

: Deuxième sacre à la basilique de St-Denis

et

entrée d'Anne de Bretagne dans Paris (elle était l'épouse de Charles

VIII avant son second mariage avec Louis XII en 1499). Traité de Blois,

le royaume français cède Naples à l'Espagne. |

1506 :

A Tours, se tiennent des États Généraux, où le roi est proclamé Père

du Peuple.

Louis XII favorise l'union de François d'Angoulême

avec Claude, duchesse de Bretagne contre Charles Quint, présumée un

temps comme sa future épouse, en juin ils se fiancent. (Ci-contre les

fiançaillles enluminées par Guillaume Leroy de Lyon, vers 1507). A Paris, une « taxe des boues et des lanternes » est instaurée pour financer le ramassage des ordures et l’éclairage des rues sans grande réussite...

|

1509

: Henri VIII monte sur le trône comme roi

d'Angleterre et d'Irlande. A Paris, la Tour Saint-Jacques est édifiée en complément de l'église St-Jacques de la Boucherie, fin des travaux en 1523.

|

| 1510

: Climat du royaume, des chaudes périodes

printanières et estivales se succèdent jusqu'en 1560. |

| 1511

:

Le théologien Érasme de Rotterdam publie Eloge de la folie. |

| 1512 :

En septembre, se termine le reconstruction du pont Notre-Dame avec 68

maisons, et pour la première fois des numéros sont donnés aux

habitations, mais cette initiative n'est pas suivie. |

| 1514

: Mort

d'Anne de Bretagne et union de Louis XII avec Marie Tudor. De même, son cousin François épouse Claude de France à

Saint-Germain -en-Laye. Nicolas Machiavel

(1469-1527) donne à Laurent II de Médicis, duc d'Urbino, le manuscrit du Prince, mais publié en 1532. |

|

|

|

| Paris

possédait un centre religieux, Notre-Dame et un centre politique, la

résidence royale se trouvait dans l'île de la Cité, le palais du roi allait

passer de

nouveau au

Palais du Louvre qu'avait rénové Charles V, mais la résidence du

roi avait été détruite pour cause de

guerre de Cent

ans. Le Palais, non loin de la cathédrale

Notre-dame,

exerçait sous François 1er un rôle d'apparat ou de réception, comme

lors de

son second mariage avec Eléonore de Habsbourg en 1530, et de même lors de la venue de

Charles Quint dans la capitale en 1540. |

|

| Paris en

son enceinte fortifiée datant de l'époque médiévale ou ce qui a été

antérieur au XVIe siècle, ce fut une cité plutôt anarchique dans ses

aménagements urbains, sans réels plans ou conduites hors des remparts,

ou une organisation réglementaire propre aux

constructions privées.

Même si Henri II tenta de limiter les constructions nouvelles dans les

faubourgs. Autour du

noyau central se

développaient en rive droite les Halles, qui servirent de grand marché

d'approvisionnement des parisiens (le Champeaux). Non loin ou à

coté du port de Grève (là où l'on allait chercher du travail).

La ville était principalement desservie par voie

fluviale. Rive gauche ou sud, des

faubourgs monastiques se

façonnaient : Sainte-Geneviève,

Saint-Germain, Saint-Sulpice, etc. Rive droite ou nord, des faubourgs

commerciaux et marchands se

dressaient : Saint-Merri,

Saint-Denis ; plus tardivement Saint-Antoine. |

|

Les espaces publics

s'avéraient

peu nombreux en dehors des Halles et de l'hôtel municipal qui allaient

connaître des transformations notables, et

il existait de rares ponts

pour circuler d'une rive à l'autre, l'on pouvait toutefois traverser

par des barques à fond plat ou sur de simples embarcations fluviales,

mais à titre payant. Les rues étaient étroites, un mètre

parfois ou deux, jusqu'à six mètres de largeur pour les plus larges,

pour les ruelles à peine de quoi faire passer

un cavalier ou une charrette à bras. Il existait peu d'espaces où l'on

n'échappait pas à un sentiment d'enfermement, il y avait peu de monuments,

d'ornementations, en dehors des édifices religieux. Les cartes ne

tenaient pas compte des échelles, elles peuvent donner l'idée d'une

ville aérée, ce qui ne fut pas vraiment le cas en sa partie centrale.

|

|

|

|

|

« Ces

maisons, en général fort élevées, bordaient des rues mal alignées,

étroites, tortueuses, sans air et sans soleil, encombrées de gravois,

de boues, d'ordures et d'eaux stagnantes qui faisaient des voies les

plus fréquentées des cloaques ou des fondrières (lieu souvent envahi

par l'eau). Montaigne écrivait alors : « Le

principal soin que j'aie à me loger, c'est de fuir l'air puant et

pesant. Ces belles villes, Venise et Paris, altèrent la faveur que je

leur porte par l'aigre senteur, l'une de son marais, l'autre de sa boue

». (...) On s'était décidé aussi

à donner plus de largeur aux rues, et celles qui furent percées à

cette époque suffirent pour longtemps à toutes les exigences du

commerce et de l'industrie. L'ambassadeur vénitien Marino Giustiniano

écrivait à son gouvernement en 1535 : « Les rues sont

encombrées par les charrettes, les mulets et d'autres bêtes de somme,

et par toutes sortes d'embarras

(embouteillages) ». Mais la mode des carrosses, qui commençait alors

à s'établir, fit comprendre plus impérieusement encore la

nécessité d'élargir les voies de communication. »

Moeurs et

coutumes des Parisiens au XVIe siècle, pages, 13, 14 et 41,

Alfred Franklin

(1876)

|

|

|

L'élan

culturel plus une volonté d'embellissement des souverains à la

Renaissance s'amorça sous Louis XII et changea par touche la ville

médiévale. Toute la construction de la ville

allait s'engager désormais autour d'un pouvoir royal centralisé et d'un

espace public réorganisé selon les vœux des monarques, tendant peu à

peu vers l'absolutisme. On trouve chez les Valois et les

Bourbon une cohérence certaine à vouloir une ville moins dense et plus

ouverte, par l'importation d'un monde intellectuel où l'Italie ouvrait

la voie d'un renouveau artistique et architectural considérable.

|

|

| Pour la

ville capitale, une fois de plus sa vocation ou

source d'inspiration latine nouvelle se profilait, et politiquement la

venue de la famille Médicis en France augura d'une période très trouble

et d'une volonté de laisser des traces patrimoniales de grandes

envergures. Telle que la mise en perspective de Paris, qui

allait aussi s'étendre à partir de la Renaissance vers l'Ouest, par la

voie royale, jusqu'au Louvre. Puis suivirent les jardins royaux, les

Tuileries et le prolongement vers les Champs Elysées. Cet ensemble

urbanistique prendra seulement fin au XXe siècle à la Défense, sous

François Mitterrand. |

|

Paris a été un lieu de

marchés, un centre industriel et commercial. La ville restait une forteresse organisée

autour d'un système défensif. La cité de la "Renaissance" a été assez

semblable à la ville médiévale et conservait de nombreuses similitudes

dans ses fonctions économiques, mais les différences ont été

importantes dans le droit foncier et son application. En ville,

normalement les terres allaient être en vente libre et transmissibles

par héritage.

« L'air de

la ville rend libre » : l'unité juridique est celle

de l'individu et non du lignage. Pour

se regrouper, les parisiens selon les quartiers avaient un saint patron

comme emblème évoquant les grands patronages de l'époque, mais la ville

par endroit était un véritable labyrinthe où l'on se perdait et où l'on

tournait le plus

souvent en rond, rien n'indiquait en dehors de très rares enseignes où

l'on se trouvait.

Ci-contre : le quartier des Halles

marchandes dit Champeaux

comprenant le cimetière des saints innocents clôturé

|

|

|

|

|

| Les propriétaires des terrains à Paris étaient le

clergé

et le roi pour grande part, et une bourgeoisie

parisienne prospère et très politisée. Il

ne s'agissait plus de quelques milliers d'habitants que

l'on recensait au début du Haut Moyen Âge,

la population avoisinait près de trois

cent mille citadins, comme résidents permanents à l'intérieur et à

l'extérieur des murailles de Paris. A noter toutefois que le nombre

d'habitants a pu varier et retomber à 200.000 habitants, en raison des

guerres, famines et épidémies de peste. Le tout sur un espace limité

sur

peu de kilomètres carrés, la promiscuité à l'intérieur ou au centre de

la ville fut très grande,

la

densité des habitations devenir un problème majeur pour une bonne

circulation, en bref on étouffait déjà dans Paris (rien de très

neuf...). |

|

| Pour la saleté, les plans

envisagés par le prévôt Hugues Aubriot au XIVe siècle de doter

Paris d'un réseau d'égout n'avait pas pu aboutir, les percements

accomplis finirent en des larges réservoirs d'immondices, nommés

"trous". Selon Sauval, il existait un trou-Bernard non loin de

Saint-Germain-l'Auxerrois, un trou-Gaillard près des Célestins, et de

nombreux trous-punais dans la plupart des quartiers. « Nous

sommes serrés, pressés, envahis, bouclés de toutes parts, et ne prenons

air que l'air puant d'entre nos murailles, de nos boues et de nos

égouts. » (Satire Ménippée, des écrits

politiques et satyriques de 1594). |

|

Le fonctionnement

de la Prévôté parisienne

Alfred Franklin, bibliothécaire et historien

Ci-contre : le prévôt en roube rouge

|

|  |

« Le prévôt des marchands présidait à tout ce qui concerne la

sûreté́ des personnes, la défense, la petite voirie, les

approvisionnements et le commerce de la ville. Il était assisté de

quatre échevins, un procureur du roi, un greffier, un receveur, un

clerc, vingt-quatre conseillers, dix sergents, seize quarteniers,

quatre cinquanteniers et deux-cent-cinquante-six dizainiers. Le prévôt

des marchands devait être né à Paris et bourgeois de cette ville. Il

était élu pour deux ans, suivant les formes prescrites par un arrêt

du 8 août 1500, et qui peuvent se résumer ainsi.

Chaque quartenier dressait une liste des principaux habitants de son

quartier, et la soumettait au prévôt et aux échevins. Ceux-ci

choisissaient sur la liste douze bourgeois, qui élisaient à leur tour

six notables pour chaque quartier (16 en tout), soit quatre-vingt-seize

pour tout Paris ; on tirait au sort trente-deux d'entre eux, qui

procédaient, au scrutin secret, à l’élection du nouveau prévôt.

Son costume était une robe de satin noir, mi-partie rouge et tanné.

Un édit de janvier 1577 conféra à tous les prévôts des marchands

et échevins la noblesse avec le titre de chevalier. Les échevins

restaient également deux ans en charge, et portaient des robes

semblables à celle du prévôt, mais en drap.

Les dix sergents de la ville avaient une robe mi-partie bleu et rouge.

Une fois par an au moins, ils vérifiaient les poids et mesures de tous

les marchands et les poinçonnaient de la fleur de lys.

Les quartiniers étaient élus par les cinquanteniers et les

dizainiers. Ils étaient chargés de la police et de la défense d'un

quartier ; mais, vers la fin du XVIe siècle, le commandement de la

milice bourgeoise leur fut enlevé et confié à un colonel.

Les cinquanteniers transmettaient aux dizainiers les ordres des

quartiniers, et, dans l’origine, commandaient cinquante hommes de la

milice. Ils veillaient à la conservation des chaînes destinées à

barrer les rues, et devaient posséder une liste de tous les habitants

de leur circonscription. Les dizainiers commandaient dix hommes de la

milice.

Trois compagnies soldées, une d'archers (120 hommes), une

d'arbalétriers (60 hommes) ; et une d'arquebusiers (100 hommes),

placées depuis 1550 sous les ordres d'un capitaine général,

dépendaient aussi de l'Hôtel de ville et obéissaient aux deux

prévôts. La garde bourgeoise était composée des corps des métiers,

et formait, vers le milieu du siècle, soixante et une compagnies ;

François 1er les passa en revue en 1540, et vit défiler devant lui

quarante mille hommes bien armés.

La police nocturne était faite par le guet, composé du guet royal et

du guet dit assis, dormant ou bourgeois. Le guet voyais composé de

quarante sergents à pied et de vingt sergents à cheval, faisait des

rondes pendant toute la nuit ; « ceux-ci, dit l'ambassadeur Lippomano,

vont chevauchant dans la ville, et ils font un si grand tapage qu'ils

donnent aux malfaiteurs le signal et le temps de se sauver. »

Le guet assis était formé de bourgeois et d'artisans, les hommes de

garde, prévenus la veille par les « notaires ou clercs du guet, » se

rendaient, à la nuit tombante, dans des postes désignés, d'où ils

pouvaient, en cas d'alerte, se porter un mutuel secours. Étaient seuls

exempts de ce service les gardes des clefs des portes, ceux qui

conservaient le rouet des chaînes, les bedeaux et les messagers de

l'Université, les ouvriers employés au monnayage, les estropiés et

les hommes qui avaient passé soixante ans.

Les rues n'en

étaient pas moins fort peu sûres pendant la nuit,

malgré́ le é́loges emphatiques dont Paris était toujours l'objet. »

Source : Moeurs

et coutumes des Parisiens au XVIe siècle, Alfred

Franklin, pages 67 à 70 (Paris, 1876)

|

|

|

|

1515, avènement de

François 1er : chronologie de la vie politique, cultuelle et culturelle

|

|

|

|

François Ier fut à la fois un guerrier

et un homme qui s'ouvrit à la culture de son temps, et

incontestablement un bâtisseur.

On l'a dit sous l'influence de sa mère, Louise de Savoie, qui a tenu

manifestement un rôle politique non négligeable ; il y a surtout à

remarquer qu'au XVIe siècle de nombreuses femmes au sein des élites

nationales ont pu accéder à des rôles majeurs et même de premier rang,

notamment outre-Manche. La Renaissance

italienne a

tenu une influence considérable

dans le renouveau

du XVIe siècle français. Paris retrouvait symboliquement ses origines

latines. La

famille Médicis

représenta la première lignée d'italiens célèbres en France, qui a tenu

au sein du royaume un rôle conséquent. La Renaissance à Paris, c'est

un peu tout le concentré qui donna au royaume de France un grand

prestige artistique, mais aussi ce qui propulsa le pays à devenir la

première puissance européenne jusqu'à la fin du dix-huitième siècle.

|

|

|

|

|

1515 : Décès

de Louis XII, le 1er janvier, à la fin du mois François d'Angoulême âgé

de 20

ans est sacré à Reims. Le 23ème jour de février, le Parlement de Paris

rend un arrêt qui donne aux enfants nés dans le royaume de parents

étrangers la qualité de sujet du roi de France, ou plus communément ce

que l'on nomme le droit du sol (jus soli). Puis en septembre, le 13 et 14, c'est

l'incontournable bataille de Marignan (Italie) et une des rares

victoires de François Ier. Sinon les conflits en Italie vont s'étendre

sur près de 17 années. Le nombre d'habitants du royaume est estimé à 16

millons de Français. Le poète Clément Marot publie Le Temple de Cupido.

|

| 1516 :

En février, le Parlement de Paris ordonne aux autorités de la ville de

chasser les "vagabonds oisifs" et de les mettre au travail à des

travaux « de réfection des murailles, curer et vider les fossés, rues et égouts. » François

Ier et le pape Léon X de la famille Médicis signent le concordat de

Bologne, qui donne au souverain français le droit de nommer les évêques

et les abbés. Ce traité sera en activité jusqu'en 1790. Le roi

fait appel à Léonard de Vinci, celui-ci se rend en

France, il dresse les plans d'un nouveau palais, et s'intéresse à la

navigation fluviale. Le Prince de

Machiavel est mis sous presse. L'Utopie

de Thomas More ou Morus et Institution du Prince

Chrétien d'Érasme

sont

éditées. |

| 1517 :

Les troupes ottomanes de Sélim 1er battent militairement les Mamelouks

du sultan égyptien, et ce dernier est exécuté en avril. Le 1er avril, « fut

tué Fluraut, le bourreau de Paris, par ce qu'il faillit à couper la

tête à un homme au pillori, par justice ; dont, après ce, fut tant

oppressé de pierres, qu'il lui convint s'en aller mucer (se cacher) en

la cave du dit pillori. Quoi voyant le peuple, mît le feu dedans la

dite cave ; par quoi fut celui-ci bourreau était et trouvé mort. Dont

après furent un ou deux des mauvais garçons, qui avaient mis le feu,

pris par justice et battus par les carrefours de Paris » (* - source voyez l'année 1522). Début mai, Claude,

duchesse de Bretagne est couronnée à Saint-Denis et fait le 12 son

entrée solonnelle dans Paris. Le

Parlement et de l'Université de

Paris protestent contre le concordat de Bologne ; et les 95 thèses

de Martin

Luther contre les indulgences sont publiées : début de

la

Réforme. François 1er décide de la création du port et de la ville du

Havre sur le littoral cauchois. |

| 1518 : Le Pape Léon X condamne Martin Luther et ses écrits.

Le conquistador espagnol Cortez arrive

au Mexique depuis les Antilles. Est annoncée la naissance de François

de Bretagne,

dauphin du royaume (il meurt en 1535). |

| 1519 : A Paris, il est

constaté l'apparition des premiers Protestants ou Réformés. Francois

1er présente sa candidature pour devenir l'empereur du Saint-Empire

romain Germanique, il est battu par Charles Quint avec qui le roi de

France va entretenir une très grande rivalité. Charles V nommé empereur

du Saint-Empire, il remplace son défunt grand-père Maximilien 1er

de

Habsbourg. Naissance de Catherine

de Médicis à Florence, et Claude de France donne

vie au futur Henri II. Magellan depuis Lisbonne part pour son tour du monde

(qu'il ne finira pas et décédera en route).

Disparition de Léonard de Vinci au château du Clos-Lucé après avoir

rédigé son testament (sénéchaussée d'Amboise) et laissé des carnets de

notes et une quinzaine d'œuvres picturales magistrales (3 tableaux sont

au musée du

Louvre). Nous commémorions en 2019, le peintre, l'architecte,

l'inventeur et l'aménageur, et ce mystérieux génie de la Renaissance,

très impliqué dans les questions hydrauliques. (Une vie, une œuvre, France Culture,

2019) |

|

Tableau relatant les déplacements de la cour sous François 1er et les

ré-aménagements stylistiques

|

|

| 1520 :

C'est la fameuse rencontre du camp du Drap

d'or où vont se rencontrer

pour des questions diplomatiques Henri VIII d'Angleterre et François

1er, près de Calais : la rencontre tourne à l'échec. Editions d'Arithmétique

de E. de la Roche, et Appel à

la Noblesse Chrétienne de Martin Luther.

|

| 1521 : L'excommunication

de Martin Luther et de ses partisans hérétiques est prononcée par la

bulle

papale "Decet romanum ponticem", ce qui pousse Luther à traduire la

Bible en allemand. Le canton de Zurich devient le premier état en

Europe à devenir réformé. Au début

« de

mai jusqu'à longtemps après, fut quasi à Paris une famine, tellement

qu'on ne pouvait trouver blé et pain en la ville de Paris pour argent.

Et fut le blé si cher, que, pour vrai, il vallut de six à sept livres

le septier, mesure de Paris. » Et pareillement en Normandie, l'envol des prix à 10

livres le septier de blé provoque une famine selon l'auteur. (* source

voyez l'année 1522). Les Psaumes de

Lefèvre d'Étaples sont édités.

|

1522 : Dans une

grotte en Espagne, près de Montserrat, Igniacio Lopez de

Loloya ou Ignace de Loloya (1491-1556)

- père

spirituel des Jésuites et futur fondateur de la Compagnie de Jésus -

commence en mars une retraite spirituelle et mystique de plusieurs

mois.

Les premières

rentes sur l'Hôtel-de-Ville de Paris vont dans les caisses de l'état et

arrivée du libre penseur et

poète Étienne Dolet (1509-1546) dans la ville. Dolet suivra les

cours

d'éloquence et de rhétorique de Nicolas Béraud jusqu'en 1526. En

février, suite à la déclaration de guerre de l'Angleterre et après

avoir mené des combats en Picardie, François 1er de retour à Paris

convoque une assemblée et harrangue le prévôt et les échevins pour

obtenir plus d'argent et 500 hommes de troupes. Le monarque français crée une charge de maître de

librairie qu'il

attribue

à Guillaume Budé (1467-1540), et que celui-ci occupera jusqu'à son décès. Dans Paris,

« le

quatrième jour de décembre, furent mis prisonniers dedans la Bastille,

de par le Roi, trois conseillers en la cour de Parlement. C'est à

savoir messieurs Virmaistre, docteur prêtre, Seguyer, aussi prêtre, et

monsieur Turquan, homme laïc ; et fut parce qu'ils avaient remontré au

chancelier Du Prat le désordre qui était à cause des emprunts que le

Roi faisait à Paris, qui étaient par trop excessifs ; et y furent

jusqu'au quatorzième jour du dit mois, et en furent mis hors à leurs

cautions ; dont on leur fît tort et à la cour de Parlement, mais ce fut

le chancelier de France qui leur fit ces choses de par le Roi. » (* Source Gallica-Bnf : Journal d'un bourgeois

de Paris sous le règne de François Ier, 1515-1536).

|

| 1523 : A

Paris, au mois d'août, le premier martyr huguenot et moine augustinien

Jean Vallières est brûlé au marché des pourceaux. François Rabelais est accusé par la Sorbonne d'hérésie. De

institutione feminae christianae

de Vivés est publiée.

|

| 1524 : En juin, sont « enrégimenteś les

vagabonds pour leur faire nettoyer

les fossés de la porte Saint-Honoré. » Le Parlement de Paris défend aux habitants d'apporter des vivres aux vagabonds emprisonnés et employés aux travaux publics. Le chevalier « sans

peur et sans

reproche » et Lieutenant général du

Dauphiné, Pierre Terrail de Bayard décède sur un champ de bataille,

près

de Rosavenda en Italie. Naissance de

Pierre de Ronsard et se produit une rupture des relations entre Érasme

et Luther. |

1525 : Le

roi après une bataille est fait prisonnier à Pavie (Italie). Louise de

Savoie en raison

de l'emprisonnement de François Ier en Italie - puis à Madrid - devient

la

régente, et

négocie un traité avec l'Angleterre d'Henri VIII. La reine-mère sera à

l'origine

de la libération de son fils contre deux de ses petits-enfants. Dans

Paris, il est interdit de jouer aux « quilles, contreboulle et

bille, » sous peine de la hart (la corde). Cette mesure d'interdiction

sera proclamée une nouvelle fois en 1560 incluant les jeux de dés. Le

prévôt des marchands de Paris déclare la même année : « Et faut nécessairement donner ordre que les gens de bien et d'état soient les plus forts et qu'ils dominent le menu peuple »

|

| 1526

: A Paris, le 17 janvier, un sieur Nicolas

est « par

arrêt de la cour brûlé au marché aux pourceaulx, parce qu'il avait

renié, blasphémé et maugréé Dieu et la glorieuse Vierge Marie.

» Traité

de Madrid, François 1er est

libéré, les états de Bourgogne qui devaient être cédés à Charles Quint

s'y refusent. C'est l'année de fondation des

Capucins en Italie, cet ordre prêche peu, il ne prend pas en charge

les confessions et les moines vivent en petite communauté sur des

principes de pauvreté. |

|

|

|

PERMISSION AU PRÉVÔT DE PARIS

DE COMMETTRE UN LIEUTENANT ET VINGT ARCHERS

POUR RECHERCHER LES VAGABONDS

ET GENS SANS AVEU QUI SE CACHENT À PARIS

Francois, par la grâce de Dieu roi de France,

à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Francois, par la grâce de Dieu roi de France,

à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

« Comme nous avons été depuis longtemps avertis et informés qu'en nôtre

bonne ville et cité de Paris, faubourgs et banlieue de celle-ci, se

retiraient par chacun jour, grand nombre d'aventuriers et vagabonds,

oisifs et malvivants, en sorte que plusieurs larcins et pillages s'y

commettent, et plusieurs meurtres, forcements de filles, et autres

grandes insolences en procèdent, et soit ainsi que nôtre aimé et fidèle

conseiller, chambellan et premier gentilhomme de nôtre chambre, le

comte d'Estampes, bailli et prévôt de Paris, soit de présent et

ordinairement occupé près et alentour de nôtre personne en aucun nos

principales affaires, au moyen de quoi il ne savait vaquer et entendre

à chasser, punir et corriger ceux malversants (fauteurs) et vagabonds,

et que ses lieutenants au dit lieu n'ont la conduite de la force telle

qu'il serait requis et nécessaire pour l'exécution de tels actes, et

qu'un personnage bien nourri, instruit et adroit au fait des armes et à

la guerre pourrait avoir ; bien mémoratifs aussi, et records, que par

plusieurs fois nous a été remontré, par nôtre Cour de parlement, qu'il

était besoin que tinssions en la dite ville de Paris un gentilhomme

vertueux et de fait à faire les princes et exécutions des dits

aventuriers, vagabonds et malvivants, à quoi des lors eussions pourvu

et commis personnage à nous sûr et fiable, lequel gardât les habitants,

tant de la ville que dehors, de la vexation qu'ils avaient auparavant

des dits aventuriers et autres malvivants et en fait plusieurs exécuter

à mort, jusqu’à ce qu'il est puis naguère décédé en nôtre service, par

quoi soit très utile, requis et nécessaire, pour entretenir, préserver

et garder les bourgeois, échevins, manants et habitants de nôtre dite

bonne ville et cité de Paris à la meilleure sûreté et repos, donner

pouvoir et autorité a nôtre dit bailli et prévôt de Paris, qui à

présent est, et à ses successeurs prévôts du dit lieu, de commettre et

instituer un lieutenant, avec certain nombre d'archers pour

l'accompagner, qui ne s'entremettront du fait de la justice, ainsi

seulement de visiter par jour les lieux et places de la dite ville,

carrefours, cabarets, maisons, tavernes et autres endroits dissolus ou

tels gens malvivants (de mauvaise vie), vagabonds et sans aveu ont

accoutumé converser et eux retirer, et lesquels archers seraient

ordonnés au dit bailli et prévôt pour ordinairement l'accompagner, et

en son absence le dit lieutenant de robe courte, montés et armés de

hacquebutes (petits canons), javelines (armes de jet), brigandines

(armures) ou autres harnais à la discrétion et ordonnance du dit bailli

et prévôt, pour avec le dit lieutenant vaquer et entendre ordinairement

aux choses dessus dites, selon nôtre vouloir et intention ; savoir

faisons que nous, désirant nôtre dite bonne ville, cité, faubourgs et

banlieue de Paris, et les environs de celle-ci, être et demeurer en

bonne sûreté, repos et pacification, et la soulager du travail, ennui

et suggestion que chacun jour peuvent venir et procéder de ceux

aventuriers, vagabonds et malvivants, pour ces causes et autres bonnes

raisons et considérations à ce nous mouvants, avons au dit comte

d'Etampes, bailli et prévôt de Paris, et à ses successeurs prévôts du

dit lieu, donné et donnons par ces présentes plein pouvoir, puissance

et autorité, de commettre et députer un lieutenant de robe courte,

vertueux et bon personnage, nourri et expérimenté au fait de la guerre

et des armes pour visiter par chacun jour accompagné de vingt archers,

qui pour ce y avons commis, ordonnés et établis, commettons, ordonnons

et établissons par ces dites présentes, les rues, carrefours, tavernes,

cabarets et autres maisons dissolues ou ont accoutumé se retirer ceux

vagabonds, oisifs, malvivants, gens sans aveu (sans foi, ni loi),

joueurs de cartes et de des quilles et autres jeux prohibés et

défendus, blasphémateurs du nom de Dieu, ruffians (hommes débauchés),

mendiants sains de leurs corps, pouvant autrement gagner leur vie, et

gens qui seront trouvez en présent méfait, pour les dits vagabonds,

malvivants, joueurs, blasphémateurs, et autres dessus dits, prendre au

corps par le dit lieutenant et archers ; et auquel lieutenant, ainsi

par le dit bailli et prévôt commis, et ses dits successeurs, nous avons

donné et donnons pouvoir et autorité de ce faire, et ceux-ci mener et

faire mettre en prisons du Châtelet de Paris, pour en être faite la

justice et punition par le dit prévôt, ou son lieu-tenant criminel,

telle que de raison, et avec ce aura pouvoir et puissance celui-ci

lieutenant d'exécuter tous mandements, lettres et commissions portant

main forte, soit de nôtre chancellerie ou de nôtre Parlement, et toutes

autres qui leur seront adressées, exerçant continuellement son office

et commission sans soi longuement absenter de nôtre dite bonne ville de

Paris ; et pourra davantage, en cas de plus grande nécessité et

contrainte, pour l'exécution des choses dessus dites, appeler au dedans

nôtre dite bonne ville et dehors, selon que les choses le requièrent,

les vingt quatre sergents des douzaines du bailliage et prévôté, et

autre telle et si grande assemblée de gens, pour sa force, que bon lui

semblera, et que besoin sera, outre les dits vingt archers, lesquels y

seront ores (maintenant) et pour l'avenir, quant vacation y échoira,

mis, établis et institués par ledit prévôt et ses dits successeurs,

sans ce que leur soit besoin avoir de nous, avec les lettres du don de

nôtre dit prévôt, autres lettres que cette nôtre présente déclaration

et ordonnance, aux gages et pension qui seront ci-après par nous

ordonnés au dit lieutenant, et les dits vingt archers, et ce pour faire

assister et exercer les choses dessus dit.

Si donnons en mandement par ces dits présentes à nos aimés et féaux les

gens de nôtre Cour de parlement au dit Paris, et à tous nos autres

justiciers et officiers, ou à leurs lieutenants, présents et avenir, et

à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que de nos présentes

lettres, ordonnances et déclaration, et de tout l'effet et contenu en

celles-ci, ils fassent, souffrent et laissent les dits bailli et

prévôt, son lieutenant et archers susdit, jouir et user patiemment et

paisiblement, sans, en ce, leur donner ne souffrir donner aucun trouble

ou empêchement ; et celles-ci fassent lire et enregistrer en nos dites

cours, chacun en son endroit, en la forme et manière accoutumée, car

tel est notre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations

quelconques, et nôtre ordonnance par laquelle est dit que les baillis

et sénéchaux de nôtre royaume n'auront que deux Lieutenants, l'un

général et l'autre particulier, à laquelle quant à ce avons dérogé et

dérogeons, et sans préjudice de celles-ci, en toutes choses et

quelconques autres ordonnances, restrictions, mandements ou défenses à

ces contraires. En témoin de ce, nous avons fait mettre nôtre sceau à

ses dites présentes. »

Donné a Cognac, le septième jour de mai,

l'an de grâce mille-cinq-cent-vingt-six, et de nôtre règne le douzième.

Sic signatum (ainsi signé) : Par le roi.

NB : le texte a été mis dans un français plus moderne, texte original en source.

|

|

Source : Gallica-Bnf, Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier.

Levasseur, Émile. Pages 232 à 234, tome 4. Éditeur : Impr. nationale (Paris,1902-1940)

|

|

|

|

| 1527 :

La septième guerre d'Italie est déclenchée par Charles Quint et

naissance de Philippe II. La ville de Rome est pillée pendant un mois

et le pape Clément VII se réfugie au château fortifié Saint-Ange, et le

ghetto juif est ravagé. A Florence, les Médicis sont renversés et la

République proclamée. Le Parlement de Paris ordonne la confiscation des

biens du duc Charles de Bourbon, décédé lors de l'attaque de Rome.

Mexique, colonie de l'Empire hispanique tous les livres aztèques sont

détruits (autodafé). |

| 1528 : Paris

redevient la capitale politique ou administrative du royaume de France

jusqu'en 1682 avant de partir à Versailles, sauf une courte parenthèse

de 1594 à 1598 de nouveau à Tours. François

Ier engage la destruction de la vieille forteresse de Philippe

Auguste, rénovée par Charles V, le donjon est détruit et il lance ainsi

l'édification du nouveau

Louvre : «

Connaissant

notre chastel du Louvre être un lieu plus commode et à propos pour nous

loger, à cette cause avons délibéré faire réparer et mettre en ordre le

dit chastel ». Le roi s'y installera avec la cour en 1534 et

les

travaux s'achèveront sous Napoléon III (consultez cette

vidéo de 2 minutes sur les différentes constructions ou ailes du Louvre

: Cliquez ici). Ignace

de Loloya arrive à Paris pour étudier. Le château de Fontainebleau est

en partie détruit et

reconstruit, et celui de Madrid dans le bois de Boulogne est en voie

d'édification. |

1529 : Suite

à de mauvaises récoltes et la hausse des prix du blé, à

Lyon éclate fin avril la "grande rebeyne" (émeute), qui est une révolte

frumentaire (ou de la faim) d'un millier de personnes. Les meneurs

seront pendus ou envoyés aux galères. En août, la paix de Cambrai

est approuvée et contresignée par Louise de Savoie pour son fils

François Ier, et Marguerite d'Autriche pour son neveu Charles

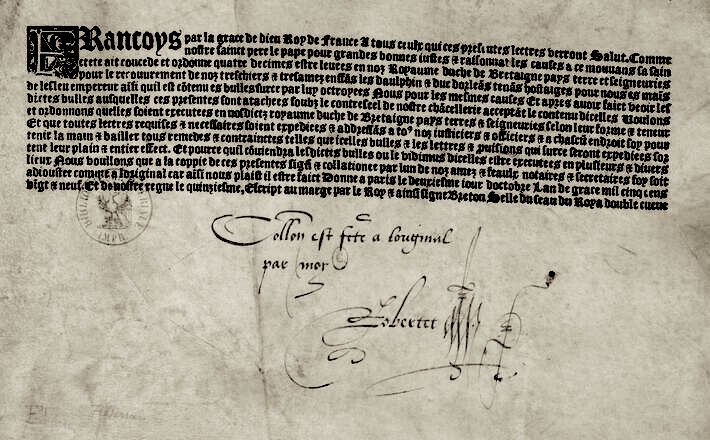

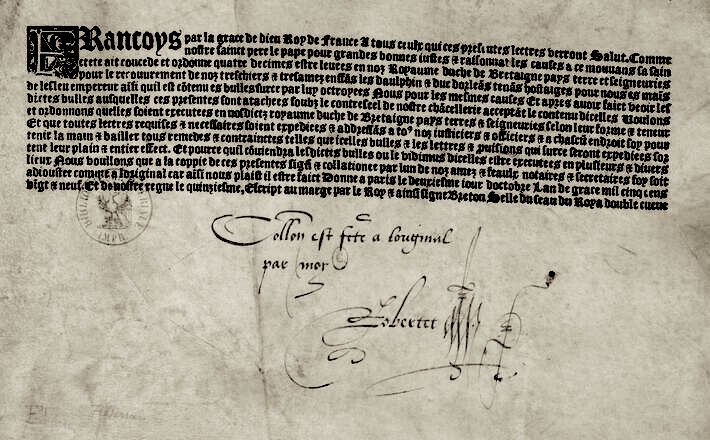

Quint. Le 16 août des lettres patentes du roi (ci-contre)

ordonnent l'exécution de la bulle pontificale, qui prescrit la levée de

quatre décimes sur les biens ecclésiastiques pour la rançon du Dauphin

et du duc d'Orléans, retenus en otage par Charles-Quint. Guillaume Budé fait éditer les Commentarii

linguae graecae.

Ignace de Loyola rencontre Pierre Favre et

François-Xavier à Paris. Le 21 octobre les frères Jean et Raoul Parmentier arrivent à Sumatra (actuelle Indonésie) avec deux navires armés par Jean Ango de la ville de Dieppe.

|

|

|

|

| 1530

: Fondation

de l'Institution du Collège royal par Guillaume

Budé, libraire de François 1er.

Le 4 juillet, le roi épouse la sœur de l'empereur Charles

Quint, Eleonore de la dynastie des Habsbourg (Saint Empire et Espagne).

C'est le retour en

France des deux enfants, Henri et

François, les fils de François Ier retenus prisonniers en échange de leur père et libérés

contre 2 millions d'écus.

|

|

|

|

Plan de Paris

de 1530

de Georg

Braun

La rive Nord est à gauche

&

La rive sud

est à droite :

Lutetia vulgari nomine

Paris, urs Galliae maxima, Sequana navigabili flumine irrigatur, nobili

gente, mercator, frequentia universitate excellente stupendi operis

templo B. Mariae, Palatio Regio aliisque praestantissimis aedificiis

|

|

|

| 1531

:

En février, le royaume anglais rompt ses liens avec Rome, c'est la

naissance de

l'anglicanisme, Henri VIII devient le chef suprême de l'Eglise

d'Angleterre. La mère du roi Louise de Savoie décède en

septembre. Marguerite de Navarre, la soeur du roi publie Le Miroir de l’âme pécheresse. Et

sont annoncées dans la capitale Les Ordonnances faites et publiées à son de trompe

par les carrefours

de cette ville de Paris pour éviter le danger de peste : « De

même est enjoint très-expressément dorénavant et pour l'avenir, à

toutes personnes quelconques et de quelque état qu'elles soient de ne

vider et mettre en plein de rue aucunes, (...) charges de charrettes, boues, ou autres

immondices, » etc.

L'épidémie perdurera jusqu'en 1533 et l'ordonnance ne sera pas

appliquée.

|

| 1532

: Un

arrêt du 22 avril impose une aumône volontaire pour les "pôvres", en

son article 6, dans chaque paroisse des quêtes publiques doivent se

mettre en oeuvre, et il est demandé aux « prélats

et autres gens d’église et tous autres qui ont accoutumé de faire

aumônes et charités publiques et secrètes de bailler ce qu’ils voudront

et auront dévotion de donner par charité et aumônes aux pauvres. » A

Paris, il est fait défense «

à tous ceux qui manient deniers et

finances du roi de jouer à aucun jeu, sous peine de privation de leurs

offices, d'être fustigés et bannis ».

La

première pierre est posée par le prévôt des marchands, Jean (II) de la

Barre, pour la construction de l'église Saint-Eustache (actuel

1er arrondissement). C'est la naissance à

Paris du mouvement de

Réforme de Jean Calvin. Est formalisée l'union administrative

de la Bretagne au royaume de France. Gilles

Corrozet historien de Paris publie La

Fleur des antiquitez,

singularitez et excellences de la plus que noble et triomphante ville

et cité de Paris avec la généalogie du roy Françoys premier de ce nom ...

|

| 1533 :

Faute d'aumone volontaire suffisante, il est pris un arrêt qui demade

aux chapitres et couvents de la capitale de nourir les pauvres, sous

peine de voir leurs biens confisqués. Le 15 juillet, la première pierre

est

posée pour la

construction d'un nouvel Hôtel-de-Ville, en remplacement de l'ancien

devenu trop exigu (il était nommé

Le parloir aux bourgeois

et

se situait au 20, rue Soufflot, où a été apposée une plaque). Catherine

de Médicis épouse le futur dauphin Henri. Devant un grand nombre de morts de

la peste, la Ville ou prévôté de Paris est dans l'obligation

d'acheter 6 arpents

(environ 2 hectares) de terre pour enterrer les morts dans la plaine de

Grenelle. Le poète et valet de chambre du

roi,

Clément Marot (1496-1544) fait publier Les

œuvres de Françoys Villon,

par l'éditeur Galiot du Pré.

|

| 1534 :

A

l'initiative d'Ignace de Loyola, sept étudiants du collège

Sainte-Barbe prononcent leurs vœux de pauvreté et chasteté, dont

Pierre

Favre, Savoyard et (saint) François-Xavier, Navarrois (1506-1552), le

15 août dans la

crypte de Saint-Denis à

Montmartre. Ils créent ainsi la Compagnie

de Jésus. Affaire des placards

: des écrits

injurieux et séditieux sont collés sur

les murs de la capitale et d'autres villes (17 et 18 octobre). Henri VIII devient en

novembre le chef spirituel de

l'Église d'Angleterre par l'Acte

de Suprématie.

Le navigateur

Jacques Cartier entreprend son premier voyage vers le continent

américain. Etienne Dolet quitte Lyon pour rejoindre Paris. Dans la

capitale, du mois de

novembre de l'année en cours à mai 1535, 22 personnes sont brûlées

place Maubert pour

hérésie. L'hôpital des Enfants-Dieu,

est créé rue Portefoin (actuel 3ème

arrond.), par

le roi à la demande de Marguerite de

Navarre, il a pour but de secourir les

orphelins de parents morts à l'Hôtel-Dieu, surnommés les Enfants-rouges, en raison de leur

vêtement en drap rouge, ainsi que le nom d'une rue de la ville depuis

disparue. Gargantua

de Rabelais est édité par François Juste.

Est aussi imprimé le premier

traité réformateur en langue française

de l'institution de la

Religion Chrétienne de Jean Calvin (1509-1564) et achèvement

de la

traduction de la Bible par Martin Luther. |

|

|

|

| 1535 : Le 5 mars, est signé un traité d'alliance

avec

Soliman dit le Magnifique (1494-1566), souverain de l'empire

Turc ou Ottoman présent en Europe de l'Est depuis le XIIIe siècle, et

qui va déboucher sur l'ouverture d'ambassades et d'échanges

commerciaux. A Constantinople

s'ouvre une ambassade et une chapelle française et sont accordés des

privilèges commerciaux dans l'empire Ottoman (et ouvre à l'autre voie

des épices). Un

édit royal prohibe l'imprimerie et les

librairies, la mesure est abandonnée un mois plus tard, parce

qu'inapplicable. François Ier signe l'ordonnance d'Is-sur-Tille (Bourgogne), il est précisé

que les actes doivent être rédigés « en

français ou à tout le moins en (langue) vulgaire du dit pays ». L'ambassadeur vénitien Giustiniano écrit que « Paris n'est guère plus vaste que Venise,

et on en fait le tour en trois heures, en allant à pied et assez

doucement ». Le 6 juillet, l'ancien lord chancelier Thomas More est décapité sur ordre du roi Henri VIII à la Tour de Londres. |

1536

: La compétence des prévôts avec la déclaration du 25

janvier est étendue à certains crimes et visent : «

les gens de guerre de cheval et de pied, de nos ordonnances, et autres

vagabonds et domiciliés... tenant les champs, pillant, robant

(dérobant) leurs

hôtes, forçant et violant femmes et filles, détruisant et

meurtrissant les paysans... soit qu'ils aient domiciles ou se fussent

retirés en ceux-ci, où qu'ils fussent errants ou vagabonds ». Un édit du 6 juillet ordonne la levée d'un impôt de 12.000 livres sur les habitants de Paris, pour « subvenir à la nourriture et soulagement des pauvres. » L'édit du

30 août ordonne que les

mendiants valides « seront

contraints de labourer et besogner pour

gagner leur vie ; »

s'ils s'y refusent, ils seront punis du fouet. Les Parisiens apprennent

l'entrée en France de l'armée impériale. Ordre est donné de

construire des tranchées, des fossés et des boulevards sur tout le

périmètre de la rive droite sous la conduite de l'architecte

Boccador. Le fils aîné du roi, François de

France décède, son

frère

Henri d'Orléans devient dauphin. Le philosophe Erasme décède à Bâle (Suisse). Et décés au château de Tournon du dauphin François de France, le titre passe à Henri.

|

| 1537

: Un édit depuis Montpellier est signé

par François 1er,

le 28 décembre, il est promulgué que pour tout imprimeur ou éditeur

est dans l'obligation de déposer au château de Blois l'ensemble de

leurs

publications (début du contrôle du contenu des éditions et des

censures légales). Michel de l'Hospital (vers 1503-1573) acquiert un

office de conseiller auprès du Parlement de Paris, il est issu d’une

famille de marranes (juifs convertis) expulsés d’Espagne. Depuis Rome,

le pape Paul III condamne l'esclavage des Indiens (par la bulle Sublimis deus puis par la lettre Veritas ipsa). |

1538 : Les

récoltes dans le bassin Parisien sont

mauvaises. Anne

de Montmonrency (1493-1567) est nommé connetable de France (commandant

en chef des armées du roi). En juin est conclu un traité de paix dit de

Nice entre François 1er et Charles Quint sous l'égide du pape Paul III.

A Paris, à la mi-juillet la foudre s'abat sur la tour de Billy, et

touche par la même occasion les munitions qui y sont entreposées, cette

tour datant des enceintes de Charles V est totalement détruite par

l'explosion (l'édifice se situait à proximité de la Seine au lieu dit

de l'Arsenal, proche de la Bastille).

|

|

|

|

1539 : A Lyon et Paris surviennent des grèves. Il est signé

un édit contre les Réformés,

et publication en France de l'Atlas en projection planisphérique, le

plan Mercator (ci-dessus). Étienne de la Boétie

nait près de la

ville de Bordeaux. Le

théologien et dominicain Matthieu Ory (1482-1557) est nommé inquisiteur

de Paris. Comme répercution de l'Affaire des placards, le roi signe un édit, où l'état

s'approprie le monopole de l'affichage et « interdit l'arrachage sous peine de

punition corporelle » le 13 novembre. En août,

l'ordonnance générale sur le fait de

justice, police et finances de Villers-Cotterêt préparée par son

chancelier Guillaume Poyet est paraphée par François

1er, il y est question à l'article 51 des

actes de baptême (ce qui était jusqu'alors presque inexistant, soit un

tout début d'état-civil, mais sous la

conduite des paroisses),

à l'article 168, il est fait état de la légitime défense, et aussi à la

"langue maternelle française", qui ainsi remplace le latin dans les

actes officiels. Les deux articles parmi plus

d'une centaine précisent :

article

110. Afin

qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des arrêts de nos

cours souveraines, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et

écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir ambiguïté ou

incertitude, ni lieu à demander interprétation.

art.

111. Nous

voulons donc que dorénavant tous arrêts, et ensemble toutes autres

procédures, soient de nos cours souveraines ou autres subalternes et

inférieures, soient des registres, enquêtes, contrats, testaments et

autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent,

soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage

maternel "françoys" et non autrement. (mis en français moderne)

|

|

| 1540 : Charles

Quint doit se rendre à Gand, François 1er invite son beau-frère à

traverser la France et le convie à Paris pour obtenir ses faveurs (peinture ci-contre). Les

deux

monarques entrent dans la capitale le 1er janvier. En mars, à son retour en Espagne Bartolomé Las Casas revient dénoncer les crimes commis contre les Amérindiens. En juin

est promulgué l'édit de Fontainebleau contre les Luthériens, ils sont

proscrits du royaume. La fondation de la

Compagnie de Jésus

est reconnue par le pape Paul III. Edition

et impression à Lyon de La

manière de bien traduire d'une langue en

aultre d'Étienne Dolet. |

|

|

|

|

| 1541 : Ignace de Loyola devient le premier Supérieur

général des Jésuites. Le peintre de cour Jean Clouet, père de

François, et originaire du Hainaut (Belgique actuelle) décède à Paris.

L'Institution Chrétienne de Jean

Calvin est traduite en français par lui-même de l'édition latine de

1539 (première édition à Bâle en latin en 1536, il y en aura plusieurs

et des versions plus nombreuses en chapitres jusqu'en 1559). |

| 1542

: Le pape Paul III en réponse aux thèses de Martin Luther

convoque le concile dit de Trente au mois de

mai, l'événement

le plus déterminant du siècle et mis en pratique à partir du XVIIe

siècle dans la "reconquête des esprits" ou sous l'empreinte du

classicisme. Un

édit royal du 7 juillet ordonne aux curés de dénoncer

publiquement les Luthériens, ou ceux et celles qui niaient le

purgatoire, les saints et leurs miracles, et d'avertir leurs fidèles

dans les

paroisses. Des révoltes éclatent contre la gabelle en Aunis, Saintonge

et Guyenne, elles sont réprimées par François 1er, qui fait son

entrée à La Rochelle fin décembre. La Guerre en Italie redémarre,

neuvième conflit (jusqu'en 1544). Et sont

édités Pantagruel,

roy des dipsodes etc. et de La

Vie très honorifique du grand Gargantua, etc. de

François Rabelais, à Lyon. Ainsi que la première traduction de la Vie de Demetrios

(manuscrit) du moraliste grec Plutarque (vers 46 - vers 120) par

Jacques Amyot, enseignant, maître de librairie, évêque et précepteur

des enfants d'Henri II. Ses traductions de l'oeuvre de Plutarque auront

une influence certaine pour Michel de Montaigne, et ses vifs

remerciements. |

1543 : Dans

la capitale, les halles marchandes en rive droite sont entièrement

reconstruites (jusqu'en 1572). La couronne a racheté tout

l'emplacement, puis l'a revendu par lots, exigeant des acquéreurs que

les bâtiments nouveaux soient construits suivant les plans adoptés par

la ville. En

août, le corsaire Barberousse et sultan de Tunis, au service de Soliman

Ier, et ses troupes attaquent et assiègent la ville de Nice, dépendant

du duché de Savoie. Barberousse et ses hommes prennent leur hivernage à

Toulon et le roi François Ier invite le corsaire à dîner. Publication

un peu avant

son décès de De revolutionibus orbium coelestium (Des

révolutions des sphères célestes) de l'astronome polonais Nicolas

Copernic (document en latin).

|

|  |

|

1544

:

Le 19 janvier, c'est la naissance du dauphin François à Fontainebleau. A la fin du mois de mai, le corsaire Barberousse

quitte la côte d'azur après avoir reçu de François Ier un dédomagement

et pillé sur son passage. Par lettres

patentes du roi du 7

novembre, le Grand Bureau des pauvres

est fondé à Paris, il a pour but de réorganiser la mendicité, de

distribuer des aumônes, d'apporter de l'aide

aux malades et aux insensés, de donner

du labeur aux démunis ou indigents, voire d'imposer du travail. Les

pouvoirs sont délégués au Prévôt des marchands, jusqu'alors de la

compétence du Parlement ; et les plus aisés de la capitale sont taxés

pour assurer le budget de fonctionnement de cette nouvelle

institution. Le Grand Bureau des

pauvres aura pour charge deux hôpitaux, en 1545 celui de la Trinité

en rive nord (rue St-Denis) consacré aux enfants et des Petites Maisons

au sud de Paris en 1557 pour les insensés (actuel 7ème arrond.) à

l'emplacement d'une ancienne maladrerie (ou léproserie). Son activité perdurera

jusqu'à la Révolution de 1789 avant de devenir le "Bureau de

la charité". Il est décidé le déménagement et la réunion à

Fontainebleau de deux bibliothèques royales, environ 2.000 ouvrages

dans un

cabinet privé du château (l'autre bibiliothèque était à Blois). Pierre Lescot architecte,

sous sa direction et ses plans

est contruit l'hôtel Carnavalet.

|

| 1545

: La

déclaration du 16 janvier veut que, par préférence à tous autres,

les pauvres soient employés aux travaux de la ville, et y fassent «

bonnes et entières journées, étant payés des premiers et plus

clairs deniers de la dite ville ». « François Ier, à la suite

d’une

broutille, prit le fameux arrêt de Mérindol, qui visait à arrêter,

juger puis brûler, vifs et en public, dix-neuf habitants de Mérindol.

L’arrêt fut pris le 18 novembre 1540, mais ne fut “exécuté” qu’en avril

1545. Les troupes du sinistre Jean Meynier, baron d’Oppède, en ont

d’ailleurs largement extrapolé les termes, et ont littéralement réglé

leur compte aux Vaudois du Luberon (document

radiophonique),

avec une barbarie inouïe... ». Se tient

la

première session du Concile

de Trente

(sur 25) et le lancement de la Contre-Réforme catholique (fin des

travaux dits œcuméniques en 1563). Le corsaire Barberousse décède à 70

ans. Publication à Paris de la Méthode pour traicter les plaies etc.

d'Ambroise Paré. |

1546 :

Après deux années de procès et de

prison à la Conciergerie,

Étienne Dolet, écrivain, imprimeur et philologue est reconnu coupable

de blasphème, de sédition, et il est condamné à la damnation pour ses écrits par le

Parlement de Paris. Le 3 août, le poète est étranglé et brûlé vif

en place Maubert (actuel 5ème arrondissement) avec ses ouvrages. Le

libre penseur Dolet aurait dit avant de mourir : « Non pie turba

dolet

sed Dolet ipse dolet, ou «

Non, ce n'est pas Dolet qui gémit sur

lui-même, mais ce bon peuple ».

Une statue sera édifiée par la

Ville

de Paris en son honneur en 1889 sur cette même place parisienne (et une

conférence à la mairie du Ve arrondissement) : Étienne Dolet : sa vie,

ses oeuvres, son martyre (39 pages) par le docteur

Bourneville. A Meaux, au sein de la

communauté réformée après un office religieux 40

personnes sont arrêtées sur 400 fidèles, et se tient un procès à Paris, 14 d'entre-eux

sont ramenés à Meaux et brûlés sur la place du Marché (plaque dans le

temple actuel). Pierre

Lescot est désigné comme surintendant

du Louvre par lettres patentes, on lui doit aussi plusieurs

réalisations et constructions dans Paris, et le style d'architecture

classique à la française.

|

| 1547 : François Ier meurt en

mars à Rambouillet, le 31 mars de la syphilis ou de la vérole (voire

grande ou petite vérole). La

rénovation du Louvre est entreprise par l'architecte Pierre Lescot,

fils de l'ancien Prévôt de Paris (1518-1520), portant le même prénom

que son père (ce qui était très fréquent).

Et il

deviendra moine dix ans après, Lescot

restera au service des monarques successifs jusquà sa disparition en

1578, puis sera enterré dans une des chapelles

de la cathédrale de Notre-Dame. Michel de l'Hospital est envoyé par le nouveau roi

Henri II comme ambassadeur au concile de Trente. La population du

royaume est estimée à 17 millions de personnes.

Est édité, Le

Tiers Livre des Faictz & Dictz Héroïques du noble Pantagruel de

Rabelais. |

|

|

|

Réglementation

ou réorganisation de

l'ancienne Police

Le Guet de Paris sous

François 1er

(ou milice bourgeoise)

d'après René

Lespinasse

|  |

« Le Guet (ou celui qui surveille ou tient la garde) prend date sous

Hugues Capet au XIe siècle, son origine remonte

à l'empire romain. La police dit du "Guet

de Paris" est à distinguer du

"Guet royal" pour son autorité

tutélaire ou directe. Dans la capitale

la

protection et surveillance sont dévolues à une milice bourgeoise depuis

Louis IX. Cette police encore embryonnaire a été particulièrement

détestée par

les parisiens pauvres, et marginaux, et bourgeois inclus. Ces derniers

étaient réquisitionnés ou pas selon les critères établis au fil des

siècles, pour défendre et surveiller les remparts de nuit de comme de

jour, comme les entrées dans la cité, et assurer si nécessaire la

tranquillité

ou la sûreté des urbains.

Une administration connue pour avoir été l’objet

de nombreuses plaintes, grognes ou colères contre sa forte corruption

ou la tentation d'y échapper, voire de s'en prémunir dans ses aspects

louches ou délictueux. Elle était aussi rattachée à la justice du

"Chastelet", un tribunal servant aussi de lieu de dépôt des

contrevenants. La police de la capitale avec ses guets "assis ou

dormants", plus ses

sergents, lieutenants et le chef ou "chevalier du Guet" (créé par louis

IX), cette

administration se restructure difficilement sous le règne de François

1er, la présente ordonnance est datée de janvier 1540 depuis

Saint-Quentin

(dans l’Aisne).

Cet édit sera supprimé sous henri II en 1559 et

laissera place à l'Édit

de Henri II portant suppression du guet des gens de métier,

établissement d'un corps spécial d'hommes d'armes, et fixation d'une

imposition particulière pour le guet sur tous les artisans, sans tenir

compte des anciens privilèges, selon René de Lespinasse. »

Edit du roi

François 1er sur les règlements du

guet des gens de métier, à faire la nuit dans les seize

quartiers de la

ville de Paris, avec des prescriptions spéciales pour assurer une

meilleure exécution du service.

« François par la

grâce de Dieu, roi de France (1), comme pour la continuation du dit

guet ont été faîtes plusieurs ordonnances et sont intervenus plusieurs

arrêts au moyen des fautes trouvées en l'exercice et fait du dit guet.

Ce néanmoins ont été et sont faits plusieurs abus fautes et

négligences, en ce que dit est, tant par les officiers que par autres,

ayants la charge du dit guet et au moyen de ce nôtre peuple fort foulé

(piétiné ou écrasé) et travaillé, à notre très grand regret. (sic)

1. Pour ces causes, et pour la

conservation de notre dite ville et cité de Paris et des habitants de

celle-ci et aussi pour obéir aux inconvénients dessus dits et pourvoir

à l'entretien des dites ordonnances et arrêts sur ce intervenus, nous

avons statué et ordonné, statuons et ordonnons - que le guet de cette

ville sera fait et constitué, c'est a savoir (c'est-à-dire) par le

chevalier du dit guet et sa compagnie, qui sont vingt hommes de cheval,

et quarante hommes de pied, en ce compris le lieutenant celui-ci

chevalier (noble), pour faire le dit guet, par dix hommes à cheval, et

vingt hommes de pied, en chacune nuit, par tour et alternativement.

2. Item (idem), que le guet

assis, autrement appelé le guet dormant,

fait par les gens de métier de la dite ville de Paris, sera

pareillement continué les nuits qui seront commandées par deux

sergents, en la manière accoutumée. Et seront les dits gens de

métier

tenus eux présenter, dedans le Châtelet de Paris, pour être enregistrés

et envoyés par nombre de personnes certain et compétant, à la place des

carreaux, outre le guichet des prisons, comme au lieu appelé la pierre

qui est a la barrière et alentour du dit Châtelet, pour la garde

des

prisonniers, du geôlier et de ses gens et aussi dedans la cour du

palais, pour la garde des saintes reliques du geôlier, des prisonniers

et des choses qui sont dedans le dit palais, et pareillement au

carrefour du bout du pont Saint Michel, sur le quai des Augustins, et

au carrefour de Saint-Côme, au carrefour de Saint-Yves, au carrefour

Saint Benoît, a la croix des Carmes, au carrefour Saint Séverin, au

Petit-Pont, près l'église de la Madeleine, aux planches de Mibray, à la

croix de Grève, à l'hôtel de Sens, à la porte Baudier, au coin

Saint-Paul, à la traverse Quadier, a l'échelle du Temple, à

Saint-Nicolas-des-champs, à Saint-Jacques de l'hôpital, à la fontaine

Saint-Innocent, à la pointe Saint-Eustache, à la croix du Tiroir, à

l'école Saint-Germain, à la place aux Chats (2), et aussi les autres

lieux et places nécessaires, par les seize quartiers de la ville de

Paris ; seront déclarés par chacun jour aux dits gens de métier par les

clercs du dit guet, selon l'ordonnance qui leur en sera faite par

notre prévôt de Paris ou soit lieutenant criminel, qui pourra

muer et changer les dites places et augmenter le dit guet, selon les

cas et nécessités qui viendront à connaissance.

3. Lesquels lieux et places, les

dits gens de métier seront tenus demeurer et eux tenir toute la nuit,

par les temps et saisons ci-après déclarés, c'est à savoir

(c’est-à-dire) depuis le premier jour du mois d'octobre jusqu’au

dernier jour de mars, à commencer entre sept et huit heures du soir,

jusque entre quatre et cinq heures du matin; et depuis le premier jour

d'avril jusqu’au dernier jour de septembre, à commencer entre huit et

neuf heures, jusque entre trois et quatre heures du matin.

4. Et pour faire l'assiette et

la retraite de ce guet, sera tenu celui qui a charge de la guette

(endroit d'où l'on surveille) du dit Châtelet, de sonner la trompette

par chacune nuit, selon les heures dessus dites. Et après ladite

trompette sonnée, le dit guet partira pour marcher et se retirera, et

non plutôt ; toutefois en cas nécessaire et urgent le guet royal

pourra partir plus tôt, selon qu'il sera pour le mieux avisé.

5. Item (idem), que pour faire

registre des gens du dit guet tant royal que des gens de métier, seront

tenus les dits clercs du guet assister par chacun jour au dit Châtelet,

aux heures assignées pour l'assiette de celui guet, et faire registre

des comparants et défaillants. Et seront les dits gens du guet,

tant du Roi que des métiers, tenus de comparoir (se présenter ou

comparaître) à faire le dit guet aux jours et heures à eux assignés,

selon que dessus, sur peine de dix sols parisis d'amende, pour chacun

défaut; pour laquelle amende seront les défaillants contraints dès le

lendemain du défaut qui sera expédié, sur le rôle et certification des

dits clercs du guet et sur le rapport du sergent qui aura donné

l'assignation : Et ce tant par prise et vente sommaire des biens

de ceux défaillants, que par emprisonnement de leurs personnes, si

métier est.

6. Et afin que le dit guet assis

ne puisse partir des dits lieux et places, avant les heures dessus

dites, nous ordonnons que le dit guet royal ira et viendra les dites

places, pour savoir ceux du dit guet assis qui serviront ou

défendront. Et de ce (ceci ou cela) le dit chevalier du guet et ses

lieutenants feront rapport qui sera enregistré par les dits clercs,

pour être procédé contre les dits défaillants, et qui se seront

absentés, selon que dessus; et afin de savoir ceux qui se seront ainsi

absentés, enjoignons aux autres qui auront été livrés avec eux, de le

relever, sur (sous) peine de prison et de l'amende.

7. Toutefois si les dits gens de

métier ont excusation (excuses) de maladie, d'absence, de mariage ou

autre exoine (ou essoine : empêchement) recevable, les dits clercs du

guet commettront autres personnes fidèles et suffisantes, et dont les

dits clercs seront responsables, pour faire guet au lieu des absents,

tant défaillants qu'excusés, et seront payés ceux qui serviront, au

lieu de ceux qui auront fait défaut, sur les dits défauts et amendes.

Et pour les autres ils seront payés aux dépens des excusés, le tout au

prix de deux sols parisis pour chacune nuit, et s'il advenait que, pour

aucune cause nécessaire, fut besoin assembler plus grand nombre de

gens, le dit chevalier du guet ou ses lieutenants pourront appeler avec

eux la totalité de gens du guet royal avec les gens de métier, en

nombre compétant et raisonnables.

8. Et pour ce que par ci-devant

plusieurs personnes se sont voulu exempter de servir audit guet, les

aucuns (certains) alléguant privilèges, et les autres disants n'être

point de métier, et, par ce, le dit guet a été diminué, et le peuple

qui a servi au dit guet foulé et trop chargé, nous ordonnons que tous

marchands gens de métier, artisans ou autres tenants boutiques et

ouvroirs, dedans la dite ville de Paris, seront tenus et contraints de

servir audit guet, par la manière et ainsi que dessus est déclaré,

soient exempts ou non exempts, privilégiés ou non privilégiés, jusqu’à

ce que par nous autrement en soit ordonné exceptés toutefois les

personnes qui ont été excusées par l'arrêt donné en nôtre cour de

Parlement, en l’an 1484, c'est à savoir les six vingt archers, soixante

arbalétriers, et cent arquebusiers de nous et de la ville de Paris,

gardes des clefs des portes, ceux qui ont le rouet des chaînes,

quarteniers, dizainiers, cinquanteniers de ladite ville de Paris,

bedeaux ordinaires de l'Université de Paris, messagers de nous et de la

dite Université, durant leurs absences, monnayer pour le temps qu'on

œuvre à la monnaie et les personnes âgés de soixante ans ou qu'ils

aient meshaings (blessures graves) ou mutilation de membres, dont soit

apparu a nôtre dit prévôt de Paris ou son dit lieutenant : toutes

lesquelles personnes nous voulons et entendons être francs et exempts

d'aller audit guet, selon le dit arrêt.

9. Item, nous ordonnons que les

deniers des dits défauts amende et autres qui proviendront, à cause de

ce que dit est, seront levés et reçus par les dits deux sergents,

lesquels seront tenus rendre compte par chacun an d'eux deniers à notre

receveur de Paris appelle notre procureur au dit Châtelet. Et

enjoignons aux dits gens du guet, tant royal que des gens de métier, de

biens et dûment vaquer à faire celui guet, selon ce que dessus et de

faire les captions (arrestations) des malfaiteurs qu'ils trouveront en

présent méfait et les emprisonner au dit Châtelet ; et aussi de

traiter humainement les habitants de la ville de Paris, et leur donner

confort et aide sans leur faire ne souffrir être fait aucun opprobre ou

moleste (gêne), le tout sur peine de punition corporelle.

10. Et pour faire entretenir le

contenu ci-dessus et ce qui en dépend, enjoignons au dit prévôt de

Paris ou son lieutenant criminel, d’y entendre soigneusement et

contraindre les dits gens et officiers tant de guet royal, que de

métiers et toutes autres personnes. Savoir est; les dits officiers, sur

peine de privation de leurs offices, et les autres par amende et

punition corporelle, selon l'exigence des cas, le tout nonobstant

oppositions ou appellations quelconques.

11. Et pour ce que le dit prévôt

de Paris ou son dit lieutenant ne pourra vaquer a l'assiette dudit

guet, en faisant laquelle se sont par ci-devant faits plusieurs excès,

rebellions et désobéissances, par les dits gens de métier, tant entre

eux que pour les haines qu'ils ont les uns contre les autres, comme

aussi à l'encontre des clercs et officiers du dit guet, le dit

prévôt de Paris ou son dit lieutenant criminel pourra commettre l'un

des examinateurs du Châtelet pour informer promptement et faire son

rapport, et aussi (si métier est) pour procéder par emprisonnement

contre les rebelles et délinquants, en présent méfait, afin d'y

être pourvu sommairement par nôtre dit prévôt de Paris ou son

lieutenant criminel.

12. Et ordonnons que les dits

clercs du guet, sergents et examinateurs seront payés pour l'exécution

des choses dessus dites, c'est à savoir les dits sergents et

collecteurs, à la raison de deux sols parisis; les clercs du dit

guet, de deux sols huit deniers parisis, et le dit examinateur, de

quatre sols parisis. Le tout par chacun jour et pour chacun d'eux;

le tout pris et levé sur les deniers provenant des dits défauts et

amende. »

Donné à Saint Quentin, au

mois de janvier l'an de grâce mille-cinq-cent trente-neuf et de nôtre

règne le vingt-sixième.

Notes :

Ce texte a été mis dans un

français plus moderne et avec des notes sur les termes aujourd'hui

disparus ou relevant d'une langue en mouvement et loin d'être figée

dans le marbre, ou une orthographie très relative et fluctuante selon

les auteurs.

(1) Ici trouvait place en préambule la charte du roi Jean du 6 mars

1364 sur la sûreté, guets et sergents de la ville de Paris, lire en

page 44 l’ouvrage de René de Lespinasse (en source).

(2) La situation topographique de tous ces endroits ne saurait être

déterminée ici et rentre dans le sujet de la « Topographie de Paris ».

|

|

|

|

Création du Collège royal ou de France

|

|

|

|

A

ses débuts, cette école se vit attribuer le titre en 1545 de Collège des lecteurs royaux, puis plus couramment de Collège royal,

cette appellation allait perdurer jusqu'à la Révolution française, avant de devenir le Collège de France.

Cette

institution fut créée en 1530 à la demande de

Guillaume Budé, Maître de

librairie de François 1er, et furent nommés six lecteurs royaux

chargés d'enseigner des disciplines jusqu'à là non transmises au sein

de l'Université de Paris :

-

Trois pour l'hébreu (François Vatable, Agathias Guidaccerius, Paul

Paradis).

- Deux pour le grec (Pierre Danès, Jacques Toussaint).

- Un pour les mathématiques (Oronce Finé).

|

|

Les cours furent ouverts à

tous et gratuits, ce qui est toujours le cas de cette honorable

institution. En

1534, Barthélemy Latomus

enseigna l'éloquence latine, en 1538, Guillaume Postel enseignait à la

fois le grec, l'arabe et l'hébreu. Les cours furent d'abord donnés en

latin, puis à partir de 1573 apparurent les premiers enseignements en

français.

En

1551 Henri II élargissait le champ d'enseignement du Collège à la

philosophie en confiant une chaire à Ramus (Pierre de la Ramée),

anti-aristotélicien notoire et contesté, qui, à partir de 1559, fit le

choix

d'enseigner les mathématiques. C'est en

1567 qu'un document mentionna pour la première

fois le Collège, il s'agissait du certificat d'aptitude à

l'enseignement du

grec délivré à Nicolas Goulu.

Ci-contre, portail

du Collège de France

| |  |

|

|

En 1539, François 1er envisagea la construction d'un « grand et beau collège »

juste en face du Louvre en rive gauche (ou sud), là où se trouve

aujourd'hui l'Institut de France, mais l'idée resta en friche, et les

plans se perdirent. Les

bâtiments du Collège royal à sa création n'étaient pas encore

construits, car sur l'actuel emplacement se trouvait deux collèges,

celui de Cambrai et de Tréguier, rachetés en 1612. Ces établissements

servirent plusieurs décennies avec le collège Cardinal Lemoine de lieux

pour la transmission des savoirs qui y étaient délivrés.

|

|

| C'est avec Henri IV que fut prise la décision d'y bâtir un espace spécifique. La mort de ce dernier aurait pu repousser un nouvelle fois l'édification des locaux, mais

la première pierre fut néanmoins posée en août 1610 par la régente

Marie de Médicis, qui a eu à coeur de faire poursuivre les travaux. En

1639, le chantier n'en était qu'à la moitié de la surface envisagée et

il fallut attendre des lettres patentes de Louis XV, en raison de

l'exiguïté des locaux, pour que de 1772 à 1775 s'achèva l'ouvrage concu

à l'origine par l’architecte Claude Chastillon (1559-1616). A remarquer

que le portail date seulement de l'année 1775... |

|

| NB

: Le Collège royal se chargea aussi des premiers dépôts légaux

des publications : livres, revues et journaux. Aujourd'hui ce dépôt se

fait auprès de la BNF sans censure préalable ou interdiction, mais

requiert une autorisation de publication ou un numéro d'attribution.

Depuis

François 1er, la censure des textes relevait des lecteurs royaux de ce

même collège (édit de 1537 et ses suites légales dont la mention de

l'auteur et de l'imprimeur, etc.). |

|

|

La

Renaissance et le goût du monde : cliquez ici !

|

|

Jean-Marie

Le Gall et Frank Lestringant, professeurs des universités

France Culture -Tout un monde par Marie Hélène Faissé - 12/05/2015 -

Durée : 35 minutes

|

|

|

|

|

| Les villes de la Renaissance |

|

|

Les villes

de la Renaissance furent le résultat de

l'expansion au Moyen Âge des centres urbains, le commerce fleurissant,

elles allaient évoluer aux XVe et XVIe siècles en raison des progrès ou

évolutions

techniques.

Ci-contre le cimetière des saints Innocents

|

|

|

|

|

| Gilles

Corrozet,

libraire, éditeur et imprimeur, dans son ouvrage : La fleur

des antiquitez de la noble et triomphante ville et cité de Paris

édité en 1555, nous apprend qu'il existait : « Dans la Cité, 32

rues, sur la rive

gauche, 112 rues ; sur la rive droite, 241 rues ; culs-de-sac, 73 ;

rues non nommées, 37 ».

Ce qui donne un total de 496 rues

incluant les faubourgs. SIx années

auparavant l'on avait recensé les maisons et l'on en trouva environ

10.000 (sans compter les fauxbourgs).

Il existait dans la ville pour l'approvisionnement hors l'apport de la

Seine en eau seulement

dix-sept fontaines, et pour certaines en très mauvais état. |

|

« Paris

ne possédait encore que dix-sept fontaines publiques, toutes alimentées

par deux aqueducs, celui du Pré Saint-Gervais et celui de Belleville.

Elles étaient réparties sur la rive droite de la Seine ; la rive gauche

et la Cité devaient donc se contenter de l'eau que leur fournissaient

la Seine et les puits. L'aqueduc de Belleville alimentait les fontaines

situées place Baudoyer, rue Saint-Julien, rue Barre-du-Bec, rue

Sainte-Avoye, rue Maubuée et rue Salle-au-Comte . Cette dernière, qui

tombait en ruines, fut reconstruite en 1578. On la nommait aussi

fontaine de Marie, parce qu'elle était adossée à l'hôtel qu'habitait le

chancelier Henri de Marie, massacré en 1418. L'aqueduc du Pré

Saint-Gervais fournissait de l'eau aux fontaines de Saint-Lazare, des Filles-Dieu, Reine, du Temple, des Halles, de la Culture

Saint-Martin, de la Croix du Trahoir et du Ponceau, toutes deux

rebâties en 1529 ; de Sainte-Catherine, élevée en 1579 par le cardinal

René de Birague dans la rue Saint-Antoine, en face de l'église

Saint-Paul ; enfin, à l'angle des rues Saint-Denis et au Fer, la

fontaine des Innocents, qui datait du XIIIe siècle, mais qui fut

entièrement reconstruite par Pierre Lescot et Jean Goujon vers 1550 ».

|

|

| Le

monde urbain allait disposer de meilleures voies de communication, des

aménagements urbanistiques et la naissance d'une architecture plus

luxuriante : places et rues plus grandes, maisons bourgeoises, et