|

|

| Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil

|

| |

- Figures

- et lieux méconnus

- du faubourg et du quartier

- de la porteSaint-Denis

- L'actuel faubourg Saint-Denis n'était

qu'un sentier au Ve siècle et devint une voie royale

qui allait en direction de la ville et de l'abbaye de Saint-Denis, qu'à partir du XIIe

siècle.

|

|

|

|

|

|

|

Ce fut

un

passage obligé pour la Cour se rendant à l'abbaye de Saint-Denis, elle

emprunta maintes fois cette route pour y accueillir ou y

enterrer nombre de ses têtes couronnées, et, le denier monarque a

procédé de la sorte a été Louis XVIII à son retour dans la capitale le

3 mai 1814, celui-ci passa en calèche sous la Porte St-Denis. L'apparition

d'une population au sein du faubourg Saint-Denis débuta avec la

construction d'une léproserie ou maladrerie dite de St-Ladre ou de

St-Lazare au XIIe siècle, en raison du retour des croisades et des

maladies liées à la peau : la lèpre.

Suivirent l'installation de plusieurs congrégations ou confrèries religieuses, dont les frères de la Mission de

Saint-Vincent de Paul à partir de 1632, ou les Lazaristes et la Compagnie des Filles de la Charité de Louise de Marillac (veuve Legras) par la suite. Et

pour les plus anciennes, tout

particulièrement les Filles-dieu, ce furent elles qui participèrent

activement à mettre en valeur les anciens terrains marécageux en

cultures maraîchères. Le nombre des

congrégations ou confréries sur la paroisse Saint-Laurent a été de

dix-neuf selon le

vicaire Louis Brochard, et les prêtres étaient désignés au sein de la

paroisse Saint-Martin -des-Champs (qui se trouve dans le IIe

arrondissement actuel, à la hauteur du métro Arts-et-Métiers).

|

|

|

La

monumentale Porte St-Denis fut édifiée en 1672 par M. Blondel

(rénovation effectuée en 1998), qui a été aussi le maître d'œuvre de la

Porte Saint-Martin. Ce fut le jeune Louis XIV qui fit tomber l'enceinte

fortifiée en 1670 construite sous Charles V vers 1360. Au cours du

XVIIe siècle, l'actuel quartier était le début de la campagne

parisienne avec la présence :

- d'une

agriculture importante, résultat de l'assèchement progressive des

marais, on peut ainsi présumer l'existence de cultures vivrières,

d'arbres fruitiers et de chaumières, puis des immeubles d'habitations.

- des petites

écuries royales ; d'où la rue et la cours des Petites-écuries, qui

jouxtent le faubourg St-Denis favorisa la venue d'artisans et de

commerçants.

|

|

|

|

|

Puis

l'on découvre l'apparition progressive d'hôtels

particuliers par le rachat des emplacements appartenant en grande

part à l'Eglise. Grande

misère et détresse s'y focalisaient, en raison de

la présence d'ordres en charge des aumônes aux mendiants. Un quartier

populaire où l'exclu vivait non loin des "restos

du cœur" de l'époque.

Le quartier St-Denis tout comme la paroisse St-Laurent virent l'installation de la bourgeoisie dans ces nouvelles

artères qu'étaient les faubourgs du nord-est de la capitale, grâce à la

création du Boulevart, appelé à ses débuts ainsi et jusqu'au XIXe siècle, il partait de la Bastille et allait jusqu'au boulevard actuel des Italiens. Cela repoussait les limites de Paris

vers un élargissement géographique de ses frontières, en raison d'une

forte accentuation de la population. Le roi Louis

XIV à partir de la fin du XVIIe siècle, à l'exception des quelques

années du temps de la régence du prince Philippe d'Orléans, comme ses

héritiers, il dirigea le pays depuis le château de Versailles. |

| |

| Avec le

petit peuple des faubourgs qui allait émerger avec la révolution

de 1789, le clergé allait y perdre un temps de sa suprématie, entre autres, en

tant que propriétaire des terrains et des bâtisses. Il est à noter que

la présence des religieux et de leurs pauvres pesaient, ou eurent de

fortes incidences sur la vie de la paroisse Saint-Laurent et le

territoire plus limité du quartier St-Denis. Il nous reste

des traces de plaintes et de procédures juridiques qui visaient

à la récupération des biens ou à

l'expulsion des religieux, bien antérieurement à

la Révolution. La vie religieuse dans toute la périphérie

nord du Boulevart allait participer à la naissance

de nouveaux quartiers mi-ruraux, mi-urbanisés.

Le quartier Saint-Denis et Saint-Martin virent naître

une forte activité marchande en dehors des anciennes enceintes

détruites sous Louis XIV. |

|

|

Avec

la révolution de 1789 s'engageait encore une mutation de Paris et une nette

progression ou accentuation des faubourgs, la banlieue de ces temps

passés se déplaçait vers les villages les plus connus : Montmartre, la

Chapelle, la Villette, etc., pour exemples. Malgré la révolution de 1789 restèrent les deux portes (la porte St-Denis

ci-contre), un peu miraculeusement survivantes, elles ont été les

témoins de nombreux affrontements et de l'apparition régulières des

barricades. Elles devinrent des lieux importants, et sanctuaires des

révolutions de 1830, 1848, et de 1871 (la Commune de Paris). |

|

| Tout

au long du XIXe siècle les quartiers St-Denis et St-Martin ont été très

en lien avec l'idée de "débauche", ou avec ce qui était des salles de

spectacles d'un genre nouveau, les faubourgs du nord-est allaient

s'ancrer comme des quartiers de la "fête" et des métiers des arts de la

scène et du spectacle vivant. Déjà au dix-huitième siècle, la Porte St-Denis

s'était pré-illustrée avec les bals du bois de Boulogne (en lieu et

place du passage voisin du Prado plus tardif). Et pour l'aspect

"louche", un passage du Désir qui semble avoir été retenu dans son

origine populaire comme le ragot local sur les activités d'hôtels

qualifiés de "garni(s)". Le passage Brady, initié par Monsieur Brady

vers 1830, en fit un grand lieu de la confection et des métiers du

textile. S'agrégèrent comme métiers spécifiques à la mémoire du

quartier St-Denis : l'édition de musique, la porcelaine, le cuir et la

fourrure, la faïence, la coiffure, l'hôtellerie et la restauration. |

| |

De

nombreux lieux festifs ou récréatifs y virent jours entre autres : les Concerts

Parisiens puis le Concert Mayol, le café-concert de La Scala, ou le

théâtre Madame qui devint le Gymnase-Dramatique, etc. (à lire sur la page suivante). Le quartier et sa périphérie ont connu aussi

la percée du boulevard de Strasbourg, de Magenta, la naissance des

deux gares, etc.. L'activité du quartier

de la Porte St-Denis fut très forte jusqu'à la

seconde guerre mondiale,

et entre autres s'installèrent les Magasins de la Ville de Saint-Denis dans le

faubourg.

Le dixième arrondissement de Paris allait voir sa

population se réduire avec le temps.

Soit 159.000 âmes en 1881, ce qui fut son pic de population à l'échelle

de la localité et non des quartiers St.-Denis et St.-Martin. Pour le

10ème, la population tout quartier confondu passa à 124.000 résidents en 1962, puis chuta à son plus bas niveau à 89.000 habitants en 1998 (un peu plus de 95.000 en 2016). |

| |

| |

| Les Hospitaliers et Chevaliers de Saint-Ladre |

|

| |

Au sein de l'actuel quartier Saint-Denis vit l'apparition

d'une première population, elle apparue avec la

construction d'une léproserie ou maladrerie. C'est

en raison des croisades menées contre les "Sarrasins" et la conquête de

Jérusalem que la lèpre se propagea par les ports de la

Méditerranée. Ce furent les Hospitaliers ou Chevaliers de Saint-Ladre

qui participèrent à la conquête de la dite "Terre Sainte",

qui ont été à l'origine de la léproserie et du peuplement du

quartier, officiellement en 1110 : première trace écrite sous forme

d'une

Charte selon Louis Brochard, vicaire de l'église de Saint-Laurent et

auteur d'une histoire de la paroisse fort instructive sur son

fonctionnement à travers les siècles.

Louis VI dit le Gros s'engagea

en leur faveur la Foire Saint-Laurent et jusqu'en 1253, le grand

maître de cet ordre devait être un chevalier lépreux.

C'était au sein de l'enclos (voisin de St-Ladre) de Saint-Laurent (bien avant de n'être

une foire à bétail) que se trouva la première

implantation marchande dans le dixième arrondissement actuel.

La foire se tenait une fois l'an et selon des règles précises, comme celle du "Landit". |

|

|

L’ordre des Chevaliers de Saint-Lazare et Maladreries

Deux lépreux demandant l'aumône (Leprosorium)

Eugène Diluscouet (1906)

« Aussi les léproseries se

multiplient-elles. Au XIIe siècle, il y en a deux cent dix-huit en

Normandie ; en Picardie on en rencontre de deux en deux lieues ; il y

en a deux mille dans tout le royaume. Si généreuse que

fût la pitié du Moyen Âge, elle fut débordée et, tandis que certains

ladres (lépreux) menaient large vie dans leurs hôpitaux, d'autres

couraient les routes à la recherche d'un abri et de leur nourriture.

D'autres causes d'ailleurs que le trop grand nombre de malades

intervinrent pour jeter les ladres par monts et par vaux.

Le Moyen-Âge est une époque où les

préjugés de caste sont très marqués et, bien souvent, l'hygiène

publique en fut la victime.Celle-ci d'ailleurs fut plus compliquée

qu'efficace. Il eut fallu pouvoir interner tous les ladres, agir d'une

façon générale et méthodique. Pour cela, un pouvoir central fort, des

ressources énormes eussent été nécessaires. Or, le roi, tout en

réglementant par ses ordonnances l'internement des ladres, jusque dans

les provinces les plus reculées, se contenta d'ouvrir le plus grand

nombre possible de léproseries.

Louis VII fit transformer en

maladreries toutes les Maisons-Dieu pour lesquelles le zèle religieux

ne s'était pas maintenu et qui, ne pratiquant plus l'hospitalité, se

trouvaient mentir aux intentions de leurs fondateurs. Il fît plus en

installant les chevaliers de Saint-Lazare dans son domaine de Boigny,

prés d'Orléans, et en leur confiant le gouvernement de toutes les

léproseries qu'il créait.

Cet Ordre avait été fondé en 1107, à

Jérusalem, et approuvé par une bulle de Pascal II, sous le nom d'Ordre

des Hospitaliers de Saint-Lazare. Cet Ordre dont le Grand-Ministre

devait être un lépreux, comprenait trois catégories de membres: pour

les fonctions du culte, des prêtres; pour la bataille, des chevaliers;

pour l'hospitalité, des frères.

C'est en 1154 que Louis VII, au retour

de la deuxième Croisade, ramena en France douze religieux lazaristes et

les installa à Boigny. A la suite des progrès des Infidèles sur les

Croisés, Gérard, le Grand-Maître de l'ordre, abandonna la Terre-Sainte

et vint les y rejoindre. Il remania les statuts et l'Ordre fut à cette

époque plus prospère que jamais. Mais à mesure que les

années passent, l'esprit public subit un revirement. Devant le flot

toujours plus menaçant des lépreux, la société s'exaspéra de son

impuissance à enrayer le mal et ceux qui, deux siècles auparavant,

étaient vénérés et choyés, n'inspirèrent bientôt plus que répulsion et

dégoût. On a dit, il est vrai, que la lèpre s'encanailla peu à peu. Ce

n'est plus l'époque, Baudoin IV, roi de Jérusalem, couvrait du manteau

royal ses pieds qui, rongés par le mal, tombaient en pourriture.

Les ladres d'alors sont de condition

médiocre. Une hygiène meilleure, des soins plus constants, ont chassé

la lèpre des hautes classes de la société. Les grands seigneurs encore

atteints s'enferment volontairement dans les maladreries, à moins

qu'ils ne restent chez eux, d'où il leur est défendu de sortir. Les

bourgeois pouvant acquitter le droit d'entrée exigé au seuil des

léproseries sont également à l'abri de la haine publique. Les pauvres

seuls en sont victimes. On lance contre eux les pires accusations » (…).

« Les biens des

léproseries furent employés à l'assistance des malades. Ce ne fut pas

sans de nombreux procès que cet édit fut exécuté. Les revenus de

l'Ordre de Saint-Lazare servirent en partie à fonder des Hôtels-Dieu.

Depuis longtemps ces revenus servaient à tout autre chose qu'à soigner

les lépreux.

En 1666, l'Ordre avait armé deux

frégates qui tinrent la mer contre les Anglais sous le commandement du

Grand-Maître. Ceci nous montre combien il avait changé au cours des

siècles. L'ardeur religieuse, qui avait animé les premiers Lazaristes,

était vite tombée.

Au XIIIe siècle, l'Ordre eut à

défendre ses privilèges contre les évêques. Un peu plus tard, pour

rehausser son éclat, la condition de noblesse fut exigée pour la

réception des nouveaux membres. En outre, les chevaliers devaient payer

un droit de mille livres, les chapelains et les frères cinq cents. Les

guerres religieuses qui survinrent rendirent difficile l'administration

des léproseries.

Le pape Innocent VIII, circonvenu

par les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, annula l'Ordre de

Saint-Lazare et donna ses biens aux premiers, sans prévenir le

Grand-Maître de Boigny.

Le Parlement de Paris, par arrêt du

16 février 1547, annula la bulle du pape. Pourtant le relâchement des

chevaliers de Saint-Lazare était avéré ; ils ne pratiquaient plus

l'hospitalité; aussi quand Paul V approuva la fondation de l'Ordre de

Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Henri IV les réunit-il à cet Ordre. Ainsi

transformé, l'Ordre prend un caractère séculier et très mondain bien

que les chevaliers soient astreints à certaines pratiques religieuses.

Ils reçoivent outre les biens des lépreux des pensions de toutes sortes.

Sous Louis XIV, les commanderies de

l'Ordre devinrent pour les courtisans des récompenses très enviées ».

(…) L’ordre des Chevaliers de Saint-Lazare fut dissout par l'Assemblée nationale sous la Révolution française.

Source : Eugène Disclouët, Les lépreux au Moyen Âge

Pages 13, 14 et 21 - Imprimerie Delbrel & Cie - Bordeaux - 1906 ( Gallica-Bnf)

|

|

|

|

Un

cérémonial fut lancé en 1147 par Louis VII dit le Jeune en compagnie

d'Aliénor d'Aquitaine et de ses vassaux les plus tumultueux. Tous

partaient pour les croisades et ils firent une halte dans le faubourg

Saint-Denis à hauteur de la léproserie avant que le roi et ses troupes

s'en aillent quérir en l'abbaye de Saint-Denis, des mains du pape

Eugène III : "l'oriflamme, la panetière et le bourdon" (les trois

insignes du pèlerin). En son absence la régence du royaume fut confiée

à l'abbé Suger.

Les rois faisaient un arrêt devant la léproserie de Saint-Ladre.

|

|

|

|

|

Cet arrêt se fit en l'observance d'un

culte en faveur de la guérison des lépreux, c'est-à-dire, faire d'un mal dont personne ne connaissait le

traitement, une dévotion au culte de St-Lazare ou de St-Ladre

(saint des lépreux). C'est aussi devant la Maison de St-Ladre,

répondant au nom de Logis du Roi,

que les rois de France mettaient pieds à terre lors des entrées

solennelles dans Paris. Ils recevaient de la sorte les serments de

fidélité et d'obéissance de tous les ordres de la Ville. Ci-desous le

sceau de la léproserie de St-Lazare de 1262 (il existe un autre sceau

de 1399) et suivi d'un petit descriptif des activités de la maladrerie

et ses alentours.

|

|

« L'hôpital,

en principe, ne soignait que les malades de Paris ou de ses faubourgs,

qui devaient apporter une pitance suffisante et tout ce qui leur était

nécessaire en fait de meubles et d'ustensiles. Certains malades

fortunés faisaient entièrement abandon de leurs biens à l'institution

qui les recueillait. Une tradition solidement établie veut que les

boulangers se soient toujours montrés très généreux à l'égard de

Saint-Lazare, car on les croyait, de par leur métier, plus exposés que

d'autres à la lèpre.

A côté de l'hôpital s'étendait une vaste ferme pouvant subvenir à ses

besoins. (…) On y cultivait la vigne, le

blé, diverses plantes fourragères et des arbres fruitiers. Elle avait

une mare, un colombier, des moulins, des celliers et des granges où

l'on pouvait emmagasiner, outre le produit des récoltes locales, celui

que l'hôpital tirait de ses nombreuses terres des environs de Paris :

la Villette, Pantin, Bagnolet, Lagny, Montfermeil, Argenteuil,

Cormeilles ou Garches. »

Laure Beaumont-Maillet, (1947-2016), Vie et histoire du Xe,

page 10. Éditeur, Hervas (Paris -1988)

|

|

Comme

l'on dit, "toute misère a du bon" et l'implantation

de la léproserie impliqua de défricher les alentours,

de construire des édifices pour résider et des

lieux de cultes. La maison de Saint-Ladre vers 1122 voyait

ainsi le jour. Elle devint plus tard l'enclos Saint-Lazare aux mains de

la congrégation de Saint Victor sise à Paris. Les premiers bâtiments disparurent au XVe siècle dans les flammes,

dans

une énième bataille avec les Anglais et donna le jour au lieu dit

de Saint-Lazare. Saint-Ladre fut donc ainsi partiellement détruit par

les "Anglois"

qui assiégèrent Paris sous Charles VI. En 1490, la lèpre avait presque

disparu en France, le pape Innocent VIII supprima cet ordre - bien

qu'ils survécurent

sous l'appellation de Lazaristes et fusionnèrent vers 1630 avec la

Congrégation de la Mission, fondée elle-même en 1625. En 1672, Louis

XIV attribua aux invalides de guerre

les biens destinés aux lépreux.

|

| |

| |

| Petite histoire des Filles-Dieu |

|

Au

XIIIe siècle, ce furent les religieuses du couvent des Filles-dieu, hors des fortifications, non loin de la léproserie qui assainirent les terres de l'actuel quartier St.-Denis qu'elles mirent en culture pour certaines (*). Les Filles-Dieu s'établirent ainsi dans un premier temps hors de la ville, qui était du à la marginalisation d'une communauté de

jeunes femmes repenties qui s'activaient au profit des filles de "petite

vertu", c'est-à-dire, au secours des femmes prostituées.

|

|

|

|

(*) « Tout cela était renfermé dans un grand enclos fermé

de haies et de murailles, que nous appelons maintenant la Couture des

Filles-Dieu. Des différents plans que la Cour de Parlement a fait

lever de cet hôpital, nous apprenons qu'il portait sept cents quarante

quatre toises de circonférence (1 toise est égale à presque 2 mètres),

et trente-huit arpents d'étendue (130.000 mètres carrés ou 13 hectares), et qu'il

occupait tout ce vaste territoire que couvrent présentement quantité de

maisons, de fossés, de jardins et de marais, et rempli de légumes, de

fleurs et de fruits rares nouveaux et agréables, qui réjouissent la

vue, et excitent le gout endormi et languissant et qu'environnent de

toutes parts les anciens égouts de Paris, le bout de la rue

Montorgueil, la rue des Poissonniers, celle de Bourbon, et une partie

de la grande rue du faux-bourg St-Denys. Les Filles-Dieu achetèrent peu

à peu ce grand espace de terres contigües dans la censive de

Notre-Dame, de Ste-Opportune et de St-Lazare. Elles furent toutes

amorties avec le temps, les unes par le Chapitre de Paris, moyennant

vingt-quatre sols parisis de cens, les autres par les religieux de

St-Lazare, pour douze livres parisis de rente, et le reste de la même

façon par le Chapitre de Ste-Opportune. »

Source : Gallica-Bnf, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Henri Sauval, page 473 (Paris 1924)

|

Guillaume d'Auvergne qui fut le fondateur de cet ordre religieux

et ses filles reppenties furent à la recherche d'une terre pour ouvrir un hôpital, elles trouvèrent hors des

murailles un espace marécageux et asséchèrent les terrains, et s'établirent à proximité de la léproserie. Elles

impulsèrent un domaine qui s'étendit sur la partie sud-est du faubourg

Saint-Denis et commençait au début du boulevard Bonne-Nouvelle, jusqu'à

la rue du faubourg Poissonnière. Là où se trouve de nos jours le

théâtre du Gymnase, se tenait leur cimetière qui a disparu au début du XIXème

siècle et qui servit aussi à d'autres enterrements, il a été selon

Edouard Fournier destiné aux Prostestants, et a dépendu par la suite de la paroisse voisine de Bonne-Nouvelle.

Le

début des constructions de leur premier couvent datait de 1225 et il

avait été envisagé dans un premier temps qu'elles s'établiraient dans les parages de la

Montagne Sainte-Geneviève. En

1232, l'évêque Guillaume d'Auvergne convainc le roi Louis IX d'appuyer

financièrement les Filles-Dieu : 200 religieuses

étaient dotées d'une rente de 400 livres par an et cet acte perdura ou

fut confirmé par la royauté, mais avec des restrictions. Il

n'a existé aucun titre de fondation : « Nous n'avons aucun de nos historiens qui ne

fassent honneur à Saint-Louis de la fondations de ces

religieuses. » Louis IX a été à l'origine de la création des autres Maison(s)-dieu,

et après sa mort, il existait douze maisons de cette nature

à Paris. Les

Filles-dieu du quartier Saint-Denis répondaient aux problèmes propres

aux "filles ou femmes publiques ou ribaudes" et ont connu pas mal de

difficultés à apporter secours ou leur charité aux femmes dites "de

mauvaises vies". Et la raison pour laquelle elles furent un temps

reléguées derrière les remparts de Philippe II dit Auguste, il a fallu

trouver un accord avec les autorités religieuses locales (Lire le texte de Jaillot).

| Ce

furent avec deux arpents de terre acquis pour les fondations de la

maison que s'installèrent en bas et sur sa partie ouest du faubourg

St-Lazare, voire St-Laurent (ou St-Denis au final) les Filles-dieu. Rapidement

elles achètaient 4 autres acquisitions au sein de la

cursive des chevaliers de Saint-Ladre, et suivait l'achat en 1253, de 8 nouveaux

arpents supplémentaires.

En 1265, Louis IX (en image soignant les écrouelles, ci-contre) leur accorda

le fait de tirer de l'eau de la fontaine St-Ladre ou St-Lazare et de la faire

conduire au couvent des Filles-Dieu. |

|

|

|

Les

Filles-Dieu en 1226, avec 200 femmes converties acquérirent

plusieurs arpents de terre hors des remparts avant d'être obligées de

changer de couvent en raison des travaux des fortifications vers 1360 et des menaces d'attaques Anglaises (*). Hors des murailles elles travaillèrent sur des terrains achetés avec

les biens de la communauté vers 1250. Elles participèrent activement

à la collectivisation des anciennes terres marécageuses

en des terres fertiles dans tout le sud-ouest du quartier - « il

fut convenu que la Maison des Filles-Dieu soit érigée

en Hôpital » - au sens d'hospitalité plus que

de soin - ce pour des femmes qui pouvaient y passer une nuit

et y « recevoir un denier ».

(*) « En 1358, le prévôt des marchands et échevins de Paris fit élever la bastille Saint-Denis (n'existe plus et qui servit de protection à la porte St-Denis). Craignant

que l'hôtel des Filles-Dieu, placé si près des nouveaux ouvrages, ne

servit d'abri et de poste avancé aux ennemis, il le fit détruire.

L'évêque Jean de Meulan les installa dans l'hôpital fondé en 1316 par

Imbert de Lyons, à l'intérieur des remparts : à l'emplacement actuel de

l'impasse du Caire. »

Source : Histoire de la Paroisse et de l'église de St-Laurent, Louis Brochard, pages 96 et 97 (Paris, 1923)

|

| |

| En

1356, le prévôt Etienne Marcel lançait le début des travaux d'un

nouveau pan de muraille, ce fut à cette occasion que le premier monastère des

Filles-dieu a été détruit et qu'elles durent s'installer à proximité de

la rue du Caire (2e arr.),

c'est-à-dire à l'intérieur de la ville, en raison des menaces

d'attaques anglaises potentielles lors de la guerre de Cent ans. En

1364, Charles V décidait du renforcement de la construction avec de

nouveaux

remparts tout autour de Paris, créant une nouvelle ceinture de protection en

plus de celle de Philippe Auguste, qui en grande partie fut conservée. A partir du

XIVème siècle, on assista à la

venue des petits artisans qui fuyaient la ville pour échapper aux

charges devenues trop lourdes. Ils s'installèrent en dehors des

remparts et allaient participer de l'apparition des fauxbourgs. Ce qui

repoussait les

frontières de Paris en dehors de l'enceinte de Charles V, qui a été

elle-même été

détruite à partir de juin 1670. |

|

Il

est à noter que les financements de l'implantation des

ordres était le fait du Prince, c'est-à-dire

subventionnée par l'Eglise puis le Trésor royal. De

plus, en raison de terres vivrières, il fut possible d'en retirer des

ressources financières non négligeables. Et aussi son lot de jalousie,

l'on retrouve à ce titre, que Guillaume d'Auvergne devenu évêque de Paris en 1228 a du convaincre

Louis IX, dit saint-Louis : « de faire des progrès sous son épiscopat.

» Pour sa part Louis IX tenta une expérience prohibitionniste accompagnée de la

réinsertion spirituelle des prostituées dans le couvent des Filles-dieu. Cela se

solda par un échec qui le conduisit à rouvrir les maisons closes ou de luxures. La

position de l'Église a été de considérer la prostitution comme un mal,

mais nécessaire, et d'en tirer quelques bénéfices, tout comme le pouvoir municipal.

|

|

|

|

|

| En

1495, les religieuses furent réunies avec celles de Frontevaud, qui

reprirent le nom des Filles-Dieu. Il

ne restait plus qu'une douzaine de

religieuses vers 1480 et elles mirent beaucoup de difficultés à

accepter les nouvelles (plus de douze années de tractation). Et le nom

des Filles-Dieu n'en disparu pas pour autant, et leur présence fut

effective jusqu'à la Révolution en 1790 avec 28 religieuses, au sein de la paroisse

St-Laurent, dont les limites étaient plus grandes que le quartier

St-Denis actuel. |

| |

| Ce

ne fut pas sans difficultés que les ordres charitables se

créerent et durent résister aux épreuves des temps politiques. Un

débat se tint au sein du clergé et aussi au sein de la noblesse sur

la question du secours aux plus démunis. S'affrontèrent surtout des

morales et des enjeux financiers, et ses réalités dépendaient pour

bonne part des paiements des caisses royales. Lesquelles ne furent pas

toujours au beau fixe. Puis s'ajoutait la question morale sur l'aide

aux indigents, aux vagabonds ou errants, aux prostitués, tout cela ne

fut pas toujours au goût des puissants, ces tristes réalités allaient

donner lieu à de nombreuses polémiques et controverses. |

|

|

La Coulture des Filles-Dieu

Henri Sauval ou Sauvalle (*) - historien de Paris

« Plus

bas que la Villette en venant à Paris, les Filles-Dieu étaient Dames

d'une coulture (terrain) dans le faubourg St-Denys, à ce qu'elles

prétendent. Elle régnait entre le chemin des poissonniers et la grande

rue du faubourg, le long de la rue de Bourbon (n’existe plus), depuis

les anciens égouts qui subsistent encore, jusqu'aux anciens fossés,

comblés sous Louis XIlI.

Plan du fauxbourg St-Denys de Mérian en 1615 Plan du fauxbourg St-Denys de Mérian en 1615

Leur

monastère à ce qu'elles disent, l'occupait entièrement non

seulement en 1358 et 1359 qu'il fut ruiné à l'occasion de la prise du

roi Jean, de crainte que les ennemis ne s'y fortifiassent ; mais même

dès l'an 1226. Après être sorties de là, comme ce lieu ruiné n'est

guère loin de la porte St-Denys, ceux du quartier, aussi bien que les

boueurs (nettoyeurs des déchets et boues) y portèrent leurs immondices

et leurs ordures, de sorte qu'en peu de temps, il s'en fit une masse,

et un terrain si considérable, qu'on commença à y bâtir et, même qu'en

1551 les Trésoriers de France, sans avoir égard au droit des

religieuses qui en étaient propriétaire, en passèrent bail à perpétuité

à raison de sept livres Parisis de cens à un certain Thibaud Bourgeois,

qui deux ans après s'en défit en faveur d'un autre bourgeois nommé le

Masson, si bien qu'alors le terrain se trouvant habité et ayant

besoin d'une chapelle on en fit une sous l'invocation de St-Louis, et

de Ste-Barbe.

Des

commencements si heureux y attirèrent tant de monde, qu'en peu de temps

ce terrain devint un des plus gros faubourgs de Paris : mais parce que

devant la ligue, vers l'an 1593. tout fut jeté par terre et rasé, sans

même épargner la chapelle, le lieu demeura désert, jusqu'en 1624 qu'une

nouvelle colonie y emmena des maçons pour le rebâtir, et même la

chapelle, à qui elle donna le nom de Notre-dame de Bonnes-Nouvelles.

Dix ans après

comme on vint à faire une nouvelle clôture de la ville, et que ce

terrain s'y trouva compris, tant de monde y est accouru, qu'à présent

est tout couvert de maisons et de rues, et sans un long procès intenté

par les Filles-dieu pour les fossés des environs, à ceux qui en ont

obtenu le don du feu Roi, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de

place vide à la Villeneuve sur gravois, qui est le nom qu'on a donné à

ce quartier-là. Ce qui reste maintenant de cette coulture consiste en

un grand marais plein de légumes et bordé de maisons le long du

faubourg St-Denys. »

(*) Avocat au Parlement, né et décédé à Paris, vers 1620-1676

Source : Gallica-Bnf – Henri SAUVAL - Histoire et recherches des Antiquités de la ville de Paris - Tome premier où vous trouverez un texte plus complet sur les Filles-Dieu de la page 470 à 473 :

A Paris, chez Charles Moette, libraire, rue de la Bouclerie à St

Alexis, près le pont St Michel. Jacques Chardon, imprimeur-libraire,

rue du Petit-Pont, au bas de la rue St Jacques à la Croix d'or.

(Imprimé et édité en 1724).

|

|

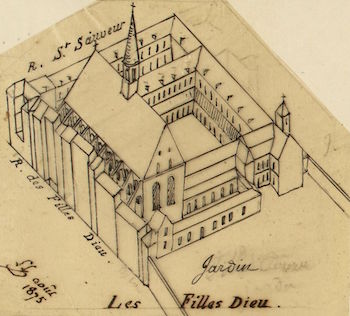

LES FILLES-DIEU

Plan du dernier hôpital des Filles-Dieu (Léon Lémonerie - crédit Paris musées)

Renou de Chauvigné dit Jaillot - géographe et historien

Plan du dernier hôpital des Filles-Dieu (Léon Lémonerie - crédit Paris musées)

Renou de Chauvigné dit Jaillot - géographe et historien

« Nous n'avons aucun de nos historiens qui ne fasse honneur à St-Louis

de la fondation de ces Religieuses. SauvaI (k) dit qu'une charte de

Baudouin, 20ème prieur de St-Martin-des-Champs, porte que ce prince, de

concert avec ce prélat, établit, en 1226, deux-cents femmes converties.

Je conviens qu'on lit cette époque dans l'inscription qui est sur la

porte d'entrée de ce monastère : mais, 1° la Charte de Baudouin ne

parle ni de St-Louis, ni de 200 Converties. La date même de 1226 aurait

dû éclairer nos historiens ; ils n'ignoraient pas que ce prince, âgé

pour lors d'onze ans, ne monta sur le trône qu'à la fin de cette année.

Mais les bâtiments qu'il fit faire dans cette maison, les revenus qu'il

fixa pour l'entretien des filles qui l'occupaient, et les privilèges

qu'il leur accorda, l'en ont fait regarder à juste titre comme le

fondateur ; ce qui n'est pas sans exemple. Dagobert 1er jouit du même

titre à l'égard de l'église de St-Denis, qu'il ne fit qu'augmenter et

enrichir.

L'opinion la plus commune, et que je crois la plus vraie, attribue

l'établissement des Filles-Dieu à Guillaume d'Auvergne, depuis évêque

de Paris. La source et l'onction de ses sermons avaient engagé

plusieurs personnes du sexe, dont la conduite avait été très-dérangée,

à mener une vie plus régulière : pour leur faire éviter les occasions

de la rechute, il forma le dessein de les réunir, et de leur procurer

un asile dans un lieu convenable. Il fit bâtir â cet effet, en 1225 ou

1226, une maison hospitalière hors de la ville et près de St-Lazare, où

il plaça ces « femmes nouvellement converties. » Cet établissement

éprouva d'abord quelques obstacles de la part des prieur et religieux

de St-Martin-des-Champs, et du curé de St-Laurent, sur le territoire et

paroisse desquels cette maison avait été bâtie ; mais ils furent

entièrement levés au mois d'avril de la même année 1226, par un accord

(m) qui fut passé entre ces pauvres femmes nouvellement converties, les

religieux de St-Martin et le curé de St-Laurent : par cet acte, il fut

convenu que la maison serait érigée en hôpital, et qu'elle ne pourrait

servir à un autre usage sans le consentement des parties contractantes

; que le curé de St-Laurent serait indemnisé des droits curiaux, qui

furent arbitrés à 20 sols de rente annuelle ; que le chapelain ou les

chapelains seraient à la nomination du prieur de St-Martin ; que ces

femmes auraient un cimetière, des fonds et deux cloches, et qu'elles

pourraient acquérir jusqu'à 13 arpents de terrain. Cet exposé, que je

viens de faire d'après les titres, suffit, à ce que je crois, pour

détruire ce que Jacques Du Breul (n), Lemaire (?) et autres ont avancé,

que St-Louis fonda les Filles-Dieu, et que son dessein était de les

placer au lieu occupé aujourd'hui par la Sorbonne : il peut aussi

servir à réfuter l'auteur du « Calendrier historique », qui ne place

(o) que vers 1230 la permission d'avoir un cimetière, des fonts

(baptismaux) et des cloches ; et celui des « Tablettes Parisiennes »,

qui marque leur fondation en 1358.

Cet établissement, formé par Guillaume d'Auvergne, dut nécessairement

faire des progrès sous son épiscopat, auquel il fut élevé en 1228 ; et

ce fut lui sans doute qui intéressa St-Louis en faveur de ces pauvres

femmes. C'est seulement par conjecture qu'on a pu avancer qu'en 1232,

ce prince y mit 200 religieuses, auxquelles il donna 400 livres par an.

Le titre de cette fondation ne se trouve point, mais le nombre de

religieuses et le revenu qui leur fut affecté, sont connus par les

lettres du roi Jean (II dit le bon), du mois de novembre 1350 (p) :

elles nous apprennent que cette fondation était un effet de la piété et

de la libéralité de St-Louis ; que la peste et la misère du temps

avaient engagé l'évêque à réduire le nombre des religieuses à soixante

; que, sur ce prétexte, les trésoriers du roi ne leur payaient plus que

200 livres ; et que, sur les représentations des Filles-Dieu, le roi

ordonna que leur nombre serait de cent, et qu'on leur payerait 400

livres comme auparavant : mais la date de la fondation n'y est point

marquée, non-plus que dans les historiens de St-Louis. Si l'on a

présumé que ce fut en 1232, c'est apparemment parce qu'en cette année

les pauvres femmes nouvellement converties obtinrent, sous le nom de

Filles-Dieu, l'amortissement des deux arpents de terre, acquis de

Guillaume Barbette, sur lesquels leur maison avait été bâtie, et de

quatre autres arpents par elles acquis dans la censive de Saint-Lazare,

sur lesquels les prieurs et religieux cédèrent la censive et la justice

qu'ils y avaient, ainsi que le droit de dîme, moyennant 12 livres de

rente (q). On voit qu'en 1253 elles acquirent encore huit autres

arpents de terre, et qu'en 1265, St-Louis leur accorda la permission de

tirer de l'eau de la fontaine de St-Lazare, et de la faire conduire

dans leur couvent.

Les guerres suscitées dans la suite par les Anglais, et la nécessité de

se défendre, firent prendre le parti de se précautionner contre toute

attaque. Les faubourgs s'étaient infiniment augmentés depuis

Philippe-Auguste, mais ils étaient ouverts de toutes parts ; ce ne fut

que sous le règne de Philippe de Valois qu'on projeta de les mettre en

état de défense. Le malheureux succès de la bataille de Poitiers

réveilla l'attention des Parisiens, et les détermina à faire creuser, à

la hâte, des fossés et des arrière-fossés au nord de la ville, et de

simples fossés autour des murs de l'enceinte méridionale. Les

arrière-fossés, suivant le plan arrêté, devaient traverser la couture,

et l'enclos des Filles-Dieu : elles furent donc obligées d'abandonner

leur maison, de la faire démolir, et de se retirer dans la ville. Jean

de Meulan, alors évêque de Paris, les transféra en 1360 dans un hôpital

près de la porte St-Denis, qui avait été fondé en 1316 par Imbert de

Lyons ou de Lyon (de Lugduno) dont je parlerai plus bas. Sauvai (r),

dans les deux longs discours qu'il nous a donnés sur les Filles-Dieu et

sur l'Hôpital d'Imbert de Lyons, s'est souvent écarté de la vérité ;

ses éditeurs ne se sont pas appliqués à la chercher, mais du moins ils

n'auraient pas du laisser subsister cette multitude infinie

d'absurdités, d'anachronismes et de contradictions qu'on y trouve

presque à chaque page, et que ses copistes ont adoptés sans examen. Le

commissaire Lamare (Nicolas, Traité de Police) n'a pas été plus exact :

si l'on examine son cinquième Plan, on verra qu'il n'indique point sous

Charles V l'hôpital d'Imbert de Lyons, où les Filles-Dieu furent

transférées, et qu'il place leur maison, sous le nom de « Filles

Pénitentes Détruites », à l'endroit où la rue Notre-Dame de Recouvrance

aboutit aujourd'hui, du côté du boulevard, quoi qu'elle fût située rue

du faubourg St-Denis, au lieu où est encore l'enseigne de l'Echiquier.

Il en est de même de leur couture, qu'il nous représente bornée au nord

par le boulevard, et au midi par la rue Thévenot, quoique de ce côté

elle ne descendît pas si bas, et que de l'autre elle remontât jusqu'à

l'égout, et il lui donne la figure d'un carré presque régulier, qui en

pousse les bornes, du côté de l'occident, jusqu'à la rue du Gros-Chenet.

J'ai

parlé ci-dessus de l'hôpital d'Imbert de Lyons. On voit par les

lettres de Guillaume de Beaufet, évêque de Paris, du mois de juillet

1316 (s), qu'il consentit, à la prière d'Imbert de Lyons, à

l'établissement d'un Hôpital pour y recevoir les pauvres femmes qui ne

faisaient que passer, et à l'érection d'une chapelle. Imbert, en

qualité d'exécuteur du testament de ses deux fils, destina pour cet

objet une maison et un jardin sis hors de la porte St-Denis, sur la

chaussée (dans la grande rue), qu'il avait acquise de Nicolas Tabourel

(t). L'hospitalité qui s'y exerçait, consistait à recevoir de pauvres

femmes pendant une nuit, et à leur donner le lendemain un pain et un

denier. Il me paraît, par différents actes, que la chapelle était sous

le titre de St-Quentin. Ce fut dans cette maison que Jean de Meulan

plaça les Filles-Dieu ; il fonda une chapelle sous le nom de la

Madeleine, et les obligea de pratiquer l'hospitalité ainsi qu'elle s'y

exerçait auparavant. Elles firent construire les lieux réguliers

nécessaires pour leur communauté ; l'évêque leur donna des Statuts, et

régla qu'il y aurait douze lits pour les pauvres femmes. Les

Religieuses, pour n'être point troublées dans les exercices du cloître

et dans la récitation des divins offices, commirent le soin de

l'hospitalité à des sœurs converses. Les malheurs des temps, et une

certaine fatalité qu'ont éprouvé presque toutes les sociétés

religieuses, introduisirent peu à peu le relâchement dans cette

communauté : telle est la suite funeste des engagements forcés, et de

presque tous les sacrifices volontaires dont on n'a pas médité toute

l'étendue ; on prend souvent pour une vocation décidée, ce qui n'est

qu'un goût passager pour une vie tranquille ; on se flatte d'étouffer

des passions dont on ne connaît que les noms et dont on ignore

l'empire, et l'on oublie bientôt ses devoirs quand on ne les remplit

qu'à regret. Les Filles-Dieu en firent la triste expérience : l'esprit

de l'ordre religieux se perdit, la ferveur et la piété s'éclipsèrent,

et les divins offices cessèrent ; à un petit nombre de religieuses

succédèrent ces victimes infortunées du libertinage, qui portèrent

peut-être moins dans cet asile le repentir du coupable abus qu'elles

avaient fait de leurs charmes, que le regret plus coupable encore de

les avoir perdus, et qui cherchèrent moins à y cacher la honte de leurs

désordres, que celle de l'indigence, qui en est la suite ordinaire.

Il ne restait plus dans cette maison que deux ou trois religieuses et

quatre à cinq converses, qui négligeaient même de s'acquitter des

devoirs que leur prescrivait l'hospitalité qui leur était confiée.

Charles VIII, pour remédier à ces désordres, et remplir les intentions

de St-Louis, ordonna, par ses Lettres-Patentes du 27 décembre 1483, que

cette maison serait occupée à l'avenir par les religieuses réformées de

Fontevraud : ce prince n'en pouvait choisir de plus propres à rétablir

l'ordre et la discipline ; mais leurs constitutions empêchèrent,

pendant onze ans, que ces lettres n'eussent leur effet. Robert

d'Arbrissel, fondateur de l'ordre de Fontevraud, dont la sainteté n'a

pas été contestée par ceux-même qui ont attaqué sa réputation (u),

avait voulu que les religieux de son ordre dépendirent de l'Abbesse ;

il se proposait dans cette pratique peu commune de l'humilité,

l'imitation de la soumission et de l'obéissance que St-Jean

l'évangéliste avait rendue à la sainte Vierge et que Jésus-Christ

semblait lui avoir prescrite en lui disant, « voilà votre Mère, ecce

Mater tua ». Tel est le motif et l'origine de l'autorité temporelle que

l'Abbesse de Fontevraud exerce sur les religieux de son ordre, autorité

douce et bienfaisante, qui ne laisse pas même aux inférieurs le mérite

de l'obéissance à des ordres qu'ils ont suggérés, et souvent dictés

eux-mêmes.

Ce genre d'administration était bien différent de celui des Filles-Dieu

: l'évêque de Paris leur donnait un chapelain à son choix, avait

inspection sur leur temporel, dont il se faisait rendre compte par le

Maître, Proviseur ou Gouverneur qu'il nommait, et était en droit d'y

faire des visites quand bon lui semblait : les Lettres Patentes de

Charles VIII, qui choisissaient des religieuses de Fontevraud pour

gouverner cette maison, lui enlevaient tous ces privilèges. Jean-Simon

de Champigny, alors évêque de Paris, plus jaloux de maintenir l'ordre

ou de le rétablir, que de conserver des avantages attachés à son siège,

consentit à les sacrifier pour procurer ceux qui devaient résulter de

ce changement : ses lettres sont du 13 avril 1494. Il se contenta

d'exiger que les religieuses feraient tous les ans l'office de

St-Louis, et qu'après le décès de Charles VIII et le sien, elles

feraient célébrer un service pour le repos de leurs âmes. Cet obstacle

étant levé, les religieuses de Fontevraud furent introduites dans la

maison des Filles-Dieu. Sauval (y), Dom Félibien, M. Piganiol et

autres, disent qu'elles en prirent possession le 15 juin 1495, au

nombre de huit religieuses et de sept religieux et qu'ils n'y

trouvèrent que quatre converses, lesquelles finirent leurs jours dans

l'observance.

S'il n'y avait pas erreur dans cette dernière date, il y aurait eu un

intervalle de presque quatorze mois entre les lettres de l'évêque et

leur exécution. Sauval, pour répondre à cette objet on, remarque

qu'alors l'année commençait à Pâques ; il fixe cette fête, en 1494,

après le 13 avril, et l'acte de soumission à l'évêque huit jours après,

c'est-à-dire, le 21 avril 1495. Il y a une, erreur manifeste dans cette

supputation : car d'un côté Pâques tombait en 1494 le 30 mars, et de

l'autre .il ne serait pas possible de concilier cette introduction des

religieuses de Fontevraud et l'incorporation des quatre Filles-Dieu le

15 juin 1495 avec l'acte même qui la constate, en date du 17 juillet

1494. On voit par cet acte, rapporté dans les preuves de Sauval (et),

que ledit jour l'évêque s'est transporté dans la maison des

Filles-Dieu, (dans laquelle il avait introduit depuis peu quelques

religieuses de Fontevraud), pour écouter les plaintes de deux anciennes

sœurs qui y demeuraient avant la réforme, lesquelles ne voulaient pas

s'y assujettir ; et qu'après avoir entendu leurs raisons, il a ordonné

qu'elles seraient mises hors de la clôture, mais qu'elles resteraient

dans la maison, où elles seraient logées suivant qu'il conviendrait, et

qu'on pourvoirait à leurs besoins.

Les religieuses de Fontevraud, qu'on avait tirées du monastère de la

Madeleine, près d'Orléans, et de celui de Fontaine, près de Meaux,

prirent le nom de Filles-Dieu, qu'elles conservent encore ; elles y

exercèrent l'hospitalité qui leur était prescrite, laquelle n'a cessé

qu'au commencement du siècle passé. La chapelle de l'hôpital et les

bâtiments étaient en très-mauvais état : on voit dans les archives du

Chapitre de St-Germain-de l'Auxerrois, que sur une requête qui lui fut

présentée par ces religieuses, il leur permit de faire bâtir une

nouvelle chapelle dans leur jardin, parce que celle qu'elles avaient

étant situé sur la rue, le service divin était troublé par le bruit. On

commença, la même année 1495 l'église que nous voyons aujourd'hui, dont

Charles VIII posa la première pierre : elle fut achevée et dédiée en

1508. Vers 1582, Pierre de Gondi, évêque de Paris, usait à cette Maison

la Chapelle de Ste-Madeleine, que Jean de Meulan avait fondée lorsqu'il

transféra les Filles-Dieu dans la ville. On voit encore au chevet

extérieur de cette église, un crucifix devant lequel on conduisait,

dans les siècles précédents, les Criminels qu'on allait exécuter à

Montfaucon (a) ; ils le baisaient, recevaient de l'Eau bénite, et

les Filles-Dieu leur apportaient trois morceaux de pain et du vin : ce

trisse repas s'appelait le dernier morceau du Patient. »

Notes de l'auteur :

(l) Sauval, tome 1 et page 470.

(m) Histoire de Paris, t. 5 et p. 602.

(n) Du Breul, p. 616 et 885. — Lemaire, t.1, p. 504,

(o) Page 200.

(p) Hist. De Paris, t.III et p. 116 et suivantes.

(q) Du Breul, p.885.

(r) Tom., 1, p. 470 et 562.

(o) Gr. Cartul. fol. 57, Cart. 73.

(t) Archives de l'Archevêché.

(u) Baillet, au 25 Février.

(x) S. Jean, chap. 19, V. 27.

(y). Sauvai, t. 1, p. 572. — Hist. de Paris, t. 1, p. 289. Piganiol, t. 3, p. 397.

(z) Registre du Secrétaire de l'Archevêché.

(et) Tome 3, p. 218.

(a) Sauval,.t. 1, p. 482 et 574.

Source : Gallica-Bnf, Recherches critiques, historiques

et topographiques sur la ville de Paris, etc. Tome 9, pages 22 à 32.

Jean-Baptiste-Michel Renou de Chauvigné dit Jaillot (1710-1780).

Edité chez A.-M. Lottin (Paris, 1772-1775)

|

|

|

|

|

| La Maison de Saint Lazare et Vincent de Paul |

|

|

|

|

« En

1632, la célèbre Léproserie de Saint-Ladre ne renfermant plus aucun

lépreux, et le dernier Prieur Adrien Lebon ayant cêdé sa Maison à

Vincent-de-Paul, Saint-Ladre, maintenant Saint-Lazare, chef-lieu de la

"Mission", allait connaitre une ère nouvelle de gloire et de splendeur

en devenant le centre d'où rayonneront toutes les oeuvres les plus

belles de charité et de relèvement.

Sous le ministère et la direction

de celui qu'on appelait le bon Monsieur Vincent, Saint-Lazare, si

souvent au cours de son histoire centre de misère et de douleur,

symbolisa « la Maison accueillante et consolatrice », vers qui

s'élançaient la gratitude et l'admiration de l'humanité entière. »

Docteur Léon Bizard et Jane Chapon - 1925

Ci-contre : représentation du domaine de Saint-Lazare au XVIe s.

|

|

Les derniers frères Lazaristes sous tutelle de la congrégation de St-Victor se rassemblaient avec la congrégation de la Mission

de Vincent de Paul, d'autres

communautés religieuses allaient s'y agrèger. La congrégation

séculaire de la Mission prit cession de la Maison et

du Clos de Saint-Lazare et de ses 52 hectares arborés, en fusionnant

avec les derniers Lazaristes (rattachés à la congrégation de St-Victor), tout en en conservant l'appellation d'origine.

|

|

|

« L'un des événements les plus importants de cette période fut

l'installation au prieuré de Saint-Lazare de la congrégation des

prêtres de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul, en 1632. Au témoignage

d'Abelly, ami et biographe de saint Vincent de Paul et qui fut aussi

curé de Saint-Josse, fille aînée de Saint-Laurent, notre curé fut non

seulement l'habile négociateur de cet établissement, mais probablement

l'instigateur.

Le prieur de Saint-Lazare lui ayant fait confidence des difficultés

sérieuses rencontrées dans la direction de ses religieux, reçut de lui

le conseil de s'adresser à Monsieur Vincent. Il insista lui-même

vivement auprès de celui-ci dans le sens d'une réunion de la

congrégation au Prieuré, au point de s'en égosiller, comme il l'écrit

plaisamment, et en latin « raucae factae sunt fauces meoe » (la gorge

rauque), dans une relation qu'il a faîte des négociations.

Lorsque la bulle pontificale « aequum reputamus » (considéré comme

équitable) eut été obtenue, les curés de la ville et des faubourgs

firent à son entérinement au Parlement une opposition très ferme. Seul,

N. de Lestocq, le plus directement intéressé ou menacé, donna son

consentement par acte notarié du 9 février 1632 qui fut reçu au

Parlement. Un arrêt contradictoire et solennel, le 21 août suivant, mit

fin à la contestation. »

Louis Brochard, Histoire de la Paroisse et de l'église de St-Laurent à Paris - page 42 (1923)

|

|

Au

sein de la maison de Saint-Lazare, dans le faubourg du même nom,

les activités se développèrent en l'accueil de

religieux. S'y firent

des séminaires et s'y tenait aussi une maison de retraite

et un collège. Et l'on accordait une hospitalité

aux laïques, près de 20.000 personnes y passèrent

de 1635 à 1660, pour des séjours de huit jours,

à titre gratuit.

Vincent de Paul y conserva une chambre

jusqu'à sa disparition. Monsieur

Paul fut inhumé dans la vieille église de Saint-Lazare en 1660 à 85

ans, et béatifié en 1729.

Ses restes furent conservés jusqu'à la Révolution dans l'église disparue de Saint-Lazare et ils n'ont pas été

conservés. De triste mémoire, Saint-Lazare fut aussi une prison

(une Renfermerie) pour enfants indisciplinés de familles riches (un par

cellule et sans vis-à-vis). | |

|

Si la Maison de Saint-Lazare, doit

à Vincent de Paul (ou Depaul) d'avoir été un lieu d'hospitalité et de formation de

l'esprit avec ses séminaires, elle a été aussi une renfermerie, une prison pour les garçons

ou jeunes hommes indisciplinés ou rebelles à la commune morale. C'est là que peut-être le poète Chapelle fit un

séjour et ceci "mandé" par ses tantes (ou son oncle), qui le trouvaient un peu trop libertin à

leur goût, ou ce que lui-même a laissé comme trace comme auteur (ou ce qu'ont pu écrire les historiens).

Il existe par ailleurs une histoire élogieuse d'un ami de

Monsieur Paul, l'évèque de Rodez Abelly, ancien curé de l'église disparue de

St-Josse, puis de l'église Saint-Laurent, celui-ci a relaté dans une Vie de saint Vincent de Paul toutes ses réalisations et activités nombreuses. Vincent de Paul a été à l'origine entre autres de l'institution des Enfants-Trouvés,

qui allaient dépendre des Hôpitaux-Généraux. Il recevit la proposition

d'en prendre la direction (notamment des Maisons de Bicêtre et de la Salpêtrière), qu'il refusa pour lui-même, mais accepta ou

proposa dit-on Abelly à ce poste, clef de l'histoire du

"grand renfermement". Qui s'opéra en toute négation des préceptes de

Vincent de Paul? C'est un peu tout le problème ou le fond de ce qui

allait devenir un ordre puissant et expansif en France, ne serait-ce que dans les

colonies, ou simplement ce qui allait devenir un rouage des pouvoirs établis.

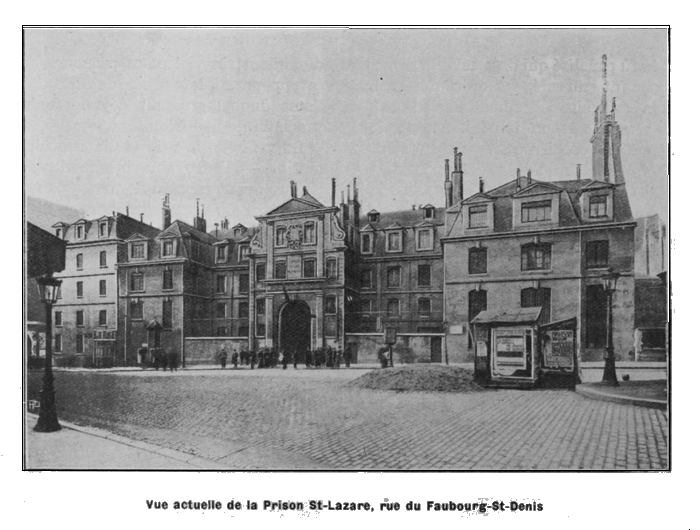

Après avoir été une geôle sous la Révolution, plus tardivement St-Lazare devenait une prison réservée

aux femmes (ci-dessous en photo). Qui depuis n'existe plus, mais a laissé quelques stigmates

de bâtiments disparus. C'est en ce lieu que Louise Michel fut incarcérée

en 1883, le 1er avril, après avoir été arrêtée et conduite au dépôt. En

juin, la "Vierge Rouge" avec Emile Pouget étaient appellés à comparaître

devant les Assises. |

|

| | Louise Michel fut condamnée à 6 ans pour sa participation à la manifestation des chômeurs du 9 mars. Lors du procès au palais de Justice sur l'île de la Cité, à sa toute fin, elle déclara au juge et à sa possibilité de pourvois : « Jamais ! Vous imitez trop bien les magistrats de l’Empire. »

« De violentes protestations, parties du fond de la salle, ont accueilli la condamnation des accusés. Quelques cris : Vive Louise Michel !

se font entendre et c’est au milieu du bruit et des cris les plus

variés que l’audience est levée. Le tumulte se continue en dehors et le citoyen Lisbonne, qui se fait remarquer par la véhémence de ses protestations, est expulsé du Palais. » Le 15 juillet, elle était transférée à la prison de Clermont dans l'Oise (un ancien cloître devenu prison).

Mémoires de Louise Michel (troisième procès, 21 juin 1883)

|

|

|

La plus célèbre des femmes

incarcérées au XXème siècle fut Mata Hari, dont la France voulue

faire un exemple en l'exécutant pour espionnage

durant la guerre de 1914-1918. Sa

culpabilité laisse de nos jours plus que des doutes. Il fallait faire

un exemple et de plus elle incarnait une morale non conformiste, elle

fut fusillée le 15 octobre 1917 au polygone de tir de Vincennes.

Mata Hari à Saint-Lazare (de son vrai nom, Margaretha Zelle McLeod)

« — Je veux écrire... Ce

sont là les premières paroles que prononça Mata Hari aussitôt après

avoir été transférée dans la cellule aménagée pour les condamnées à

mort de Saint-Lazare. Aussitôt en possession de « ce qu'il faut pour écrire », nous dit le Cri de Paris, la danseuse espionne commençai de sa large écriture, le premier chapitre de Ses mémoires.

Mata Hari s'est depuis consacrée à son œuvre. Elle ne cesse d'écrire

toute la journée, excepté naturellement durant les visites qu'elle

reçoit de M. le pasteur Darboux.

Elle

écrit ses, mémoires en français, Elle eût pu tout aussi bien le faire

en hollandais, en anglais, en allemand, eh japonais et en javanais, car

elle possède parfaitement ces cinq langues. C'est aux Indes Orientales,

où elle séjourna en compagnie de son mari, l'officier hollandais Mac

Leod, qu'elle apprit, par désœuvrement, les danses sacrées, et se

baptisa Mata Hari (Œil du Matin). Bien qu'elle soit condamnée à

mort, la prisonnière de Saint-Lazare a une singulière préoccupation,

elle craint de manquer d'argent. Son maigre pécule — elle ne possède

plus que 55 francs — a été sensiblement appauvri par les dépenses de

fiacre qu'elle a dû faire, durant l'instruction. Car elle se refusait à

venir au cabinet de M. le capitaine rapporteur Bouchardon dans la

voiture cellulaire. Espère-t-elle maintenant sa grâce ? »

Source : Retronews, journal Le Siècle,page 2, 4 août 1917

La prison fut détruite en 1930 pour insalubrité. Aujourd'hui, il ne demeure de

la prison et de l'hôpital St-Lazare, qu'une infirmerie et la chapelle de

Louis-Pierre Baltard, une opération de construction ménée en 1834, restaurées en 1931 par Gaston Lefol. Les restes de la

prison et de l'hôpital encore présents sont inscrits

auprès des monuments historiques depuis 2005.

Le domaine de Saint-Lazare

fut d'une superficie de plus de cinquante hectares, soit un

peu plus grand que le jardin actuel des Tuileries. Ce

fut la plus vaste propriété de Paris, connue pour ses arbres fruitiers

et ses productions maraîchères. L'industrialisation croissante au XIXe

siècle fit

disparaître cette grande étendue de verdure au profit notamment du

train. Et il reste aujourd'hui les 2 gares de la SNCF, notamment la gare de l'Est. Il passa aussi par là le

coup d'arrêt mis aux propriétés ecclésiastiques au sein des faubourgs.

La Révolution de 1789 proscrivit tous les ordres, sauf les ordres

charitables, mais ceci engagea leurs départs vers le sud parisien pour

les Lazaristes et soeurs associées. Et les derniers biens, c'est-à-dire

les actes de propriétés de l'Eglise du faubourg, celui-ci appelé Franciade furent vendus ou étatisés.

Lire le récit d'Albert Callet sur la prison, après sur cette même page...

|

|

|

|

|

|

A Saint-Lazare, une chanson d'Aristide Bruant, édition de 1888 : partition, extraits texte et dessin

|

|

Après

la seconde guerre mondiale, la prison pour les femmes détruite laissa

place à l'hôpital Saint-Lazare, et ce ne fut qu'en 1961 que fut créé le

jardinet encore existant et son entrée en brique rouge. Sur

les fondations d'entrée de l'ancienne prison, on découvre de nos jours

le visage Vincent de Paul dans le faubourg Saint-Denis, ainsi l'on peut

deviner en cet espace certaines marques de l'histoire. Jusqu'en 1999 est restée

une activité universitaire, principalement dans le domaine de la

médecine, et il existait aussi quelques bureaux de la préfecture

parisienne de Police. Depuis a eu lieu un réaménagement du site avec la

création d'une nouvelle voie (rue du docteur Léon Schwartzenberg -

1923-2003) et de nouveaux équipements collectifs (médiathèque, salles

de sport, une école maternelle, un centre social et un café).

|

|

Fresque murale face au square Alban Stratagne (2018)

|

|

Monsieur Vincent un film de Maurice Cloche

et avec Pierre Fresnay (1947)

|

|

|

|

La Compagnie des Filles de la Charité, au plus bref...

|

|

|

Dès

1630, Monsieur Vincent les confia à Louise de Marillac, qui le seconda

dans l'organisation, la visite et le suivi des confréries, créées par

lui-même et ses proches, là où se "donnaient" les Missions. Ces bonnes

volontés « déjà toutes données à Dieu pour le servir dans les Pauvres »

étaient donc dispersées dans Paris, chacune au service d'une confrérie

différente. Rapidement, Louise de Marillac décida la nécessité de les

grouper, afin de les mieux former et les accompagner dans leur service,

tant corporel que spirituel.

|

|

|

|

La compagnie fut fondée en 1633, par Vincent de Paul et Louise de Marillac (ci-contre). Les

premières Charités (ou Confrérie de Charité)

ont été organisées par M. Vincent dès

1617, à Châtillon-les-Dombes. Elles étaient

alors composées de femmes de milieux relativement modestes,

celles qui désiraient se dévouer au service des pauvres et des malades de leurs villages ou paroisses.

Quand ces confréries

ont vu le jour à Paris, des Dames de la noblesse ou de

la haute bourgeoisie s'y sont engagées, entraînées

par le zèle et l'enthousiasme apostolique de Monsieur

Vincent. Mais

leurs obligations familiales, leur rang social, rendaient difficiles

les services dans les maisons des pauvres. Certaines se virent dans l'obligation de se décharger de ces tâches sur leurs

servantes, celles-ci les accomplissaient le plus souvent par contrainte, plus

que par la volonté divine ou bonté d'âme.

|

|

|

| Après

mûres réflexions, Louise de Marillac obtint l'autorisation

de Vincent Depaul, le 29 novembre 1633. Louise

de Marillac recevait régulièrement chez elle les six premières

"Filles". Ces "Filles" étaient servantes des "Dames" de la Charité et

elles engageaient ainsi l'acte de naissance de la Compagnie des Filles de la Charité.

C'était

une nouveauté dans l'Eglise catholique, qui n'admettait pas que des

religieuses

puissent vivre hors des cloîtres. La Compagnie fut approuvée par

l'Archevêque de Paris, en 1655, et par Rome, en 1668. Elles disposèrent

d'un hôpital au sein du faubourg et se trouvèrent non loin de la

maison ou enclos de Saint-Lazare, soit juste en face dans le faubourg

et à côté

de l'ancienne fontaine au nom du même saint patron, depuis disparue. |

|

|

|

UNE VIEILLE GEÔLE PARISIENNE SAINT-LAZARE

« Dans son immense enceinte,

Paris concentre toutes les joies et toutes les douleurs de l'humanité,

tous les héroïsmes et toutes les infamies. A côté des palais somptueux

consacrés aux joies, aux plaisirs, à l'art, au culte du Beau, les

musées, les théâtres, les bals, les asiles où l'on pleure, les hôpitaux

où l'on souffre, les prisons où l'on peine. A côté du Paris pimpant,

chatoyant, brillant, paré, éclatant de lumières, amoureux de luxe et de

fêtes joyeuses, le Paris dolent et misérable qu'angoisse la douleur,

qu'étreignent la misère et la faim. « Dans cet océan sans fonds, dit

Balzac, il s'y rencontre à côté des perles, des monstres. » Mais de

plus en plus ce creuset merveilleux où tout s'affine, tend à rejeter au

loin ses impuretés et ses scories.

Tandis que, par un mouvement lent, mais ininterrompu, depuis sa

formation, le Paris riche et aristocratique s'avance toujours vers

l'Ouest, la Cité, de plus en plus, repousse hors de ses murailles, dans

sa banlieue du Midi et du Nord, dans ces plaines arides, lépreuses de

misère, sans verdure, bossuées de gravats, hérissées dé cheminées

d'usines aux panaches sulfureux ou noirs, dans ces champs livides, tout

ce qu'on pourrait appeler ses communs, ses organes vils, ses voieries,

ses hôpitaux, ses abattoirs, ses prisons, comme les glaciers qui, selon

le mot de V. Hugo, « dont je ne sais quelle chasteté grandiose et, d'un

mouvement insensible, mais irrésistible et continu, rejettent sur leurs

moraines les blocs erratiques ».

Aujourd'hui, c'est au tour des prisons à émigrer hors murs; le Conseil

général de la Seine ayant entrepris l'œuvre de leur réorganisation sur

de nouvelles bases et de leur transport en dehors de l'enceinte. On a

démoli Mazas et Sainte Pélagie que remplace, sur le plateau de

Villejuif qui domine la Bièvre, la prison colossale et modèle de

Fresnes-les-Rungis qui comprend 2.000 cellules. Le plan de cette prison

nouvelle a été conçu, d'après l'inspiration du Conseil, et partant de

cette donnée que la peine, tout en châtiant le coupable, ne doit ni

l'abrutir, ni le déprimer moralement et physiquement en le rejetant

dans la vie, anémié, aigri, farouche, impropre à tout travail et bon

pour l'hôpital ou une nouvelle prison, mais lui laisser, au jour de la

libération, la force de gagner sa vie et de se réhabiliter.

Paris se trouve placé, au point de vue pénitentiaire comme au point de

vue hospitalier, dans des conditions spéciales. Il est le centre -

Eldorada ou Maëlstrom - vers lequel convergent ou sont attirés tous les

déclassés, les miséreux, les irréguliers, les tarés, les ruffians qui

espèrent y faire fortune par tous les moyens ou y cacher, dans

l'immense tourbillon, les fautes et les ruines d'antan.

Le Conseil général de la Seine a décidé que Saint-Lazare sera démoli et

ira rejoindre, sous la poussière des choses mortes, Mazas et

Sainte-Pélagie. Mais il faudra attendre que la commission

extraparlementaire du Régime des Mœurs ait statué pour décider du sort

de Saint Lazare, et il est probable que, dans un temps prochain, la

vieille prison « couleur de boue », comme l'appelle Alfred de Vigny

dans Stello, tombera sous la pioche qui en fera jaillir une envolée de

souvenirs comme un heurt d'airain fait envoler des essaims d'abeilles.

Il y avait là, dès l'an de miséricorde et grâce

1110, dominant Paris, au bord du ru de Belleville, un hôpital de

lépreux, construit sur l'emplacement d'une vieille basilique dédiée à

saint Laurent et d'un antique moustier (monastère) dont parle Grégoire

de Tours et qui fut dévasté par les hordes normandes. A leur retour de

la deuxième croisade, les soldats de la Croix avaient rapporté la peste

et la lèpre ; ces maladies horribles épouvantèrent tellement le

populaire de Paris, de tout temps si impressionnable, qu'on fit par

toute la ville une criée à son de corne et à son de trompe pour donner

ordre aux ladres de se « bouter hors des murs ».

|

|

|

La femme de Louis le Gros (le sixième du nom) fit bâtir la léproserie

qui n'était qu'un assemblage de huttes en pisé et en torchis, à demi

creusées en terre et entourées d'une muraille basse. Au lieu

d'installer, comme aujourd'hui, les hôpitaux en lieu élevé et salubre,

fouetté du plein air, on les enterrait profondément ; c'étaient des

cabanons où le jour et l'air n'arrivaient que par le haut.

La reine affecta à cette fondation la concession de certaines foires

qui se tenaient aux abords de la basilique de Saint-Laurent. En face,

sur le côté droit de la voie montueuse qui escaladait le premier

soulèvement de la colline de Montmartre, s'élevait un petit pavillon,

le Logis du Roi, où de tradition le roi de France s'arrêtait quand il

allait solennellement prendre l'oriflamme à Saint-Denis pour

entreprendre une grande chevauchée contre ses vassaux rebelles; il s'y

arrêtait une seconde fois quand il allait dormir son dernier sommeil

sous les cryptes de la vieille basilique dyonisienne.

Les ladres de Saint-Lazare, qui devaient tous être « issus d'un

légitime mariage et nés entre les quatre portes de la ville »,

venaient, en vertu d'une coutume pleine d'enseignements, jeter un à un

l'eau bénite sur la dépouille royale « déposée entre les deux portes ».

Au seizième siècle, le relâchement s'était introduit dans cet hôpital

qui ne recevait plus guère de lépreux mais des gens qui, pour échapper

à l'impôt et à la capitation si durs alors, se disaient ladres; de là

la synonymie de ladre et d'avare. Les prêtres chargés de le desservir,

selon l'habitude d'alors, envahirent les revenus et gaspillèrent les

fondations.

Pillée, dévastée, saccagée par les Anglais, la léproserie fut remise

aux chanoines de Saint-Victor, mais des irrégularités dans l'emploi des

aumônes destinées à « l'entretènement (l‘entretien) et à la nourriture

des pauvres ladres » amenèrent l'intervention du Parlement qui ordonna

aux religieux d'employer au moins le tiers de leurs revenus à

l'entretien de l'hôpital.

En 1632, la maison était en pleine décadence, lorsqu'elle fut donnée

aux prêtres de la Mission qui venaient d'être institués par saint

Vincent de Paul. Elle devint le chef-lieu de cette congrégation célèbre

qui alla par tout le monde évangélisant et prêchant les infidèles,

toutefois on imposa au fondateur de l'Institut l'obligation de recevoir

les lépreux qui étaient encore, à cette époque, très nombreux à Paris.

De sa rude et forte main, cet homme, qui fut sublime dans le bien,

régénéra la maison et y imprima sa puissante empreinte. Lorsque les

Espagnols, après la prise de Corbie (près d'Amiens), menacèrent la capitale,

l'énergique patriote, à l'appel de Richelieu, fit de Saint-Lazare la

place d'armes, le boulevard de Paris ; en huit jours, soixante-douze

compagnies levées parmi les domestiques et apprentis furent fermées,

exercées et prêtes à partir au-devant de l'ennemi.

C'est de cette petite cellule froide et triste qu'il conçut et organisa

cette œuvré admirable des Enfants assistés, de ces misérables épaves de

l'amour qui mouraient par milliers aux marches des églises. C'est de là

qu'il écrivit ces sermons et ces lettres d'un style si poignant et si

sobre où, en présence des misères de la Fronde et de l'insouciance de

la Cour, il flagelle si énergiquement les vanités, les prodigalités et

les avidités des grands. C'est sur cette marche de pierre, usée à

moitié, qu'il s'agenouillait pour demander au ciel de l'inspirer et de

le soutenir dans cette œuvre immortelle de Grand aumônier de France.

Saint Vincent de Paul mort, les Lazaristes bénéficièrent de la gloire

du bienheureux, ils agrandirent considérablement la maison et la

transformèrent en une « retraicte honneste et chrétienne » où ils

formaient, par des lectures édifiantes, des pratiques pieuses, à la

continence et à la vertu, les fils de famille dont les parents

voulaient réprimer les écarts d'une exubérante jeunesse.

Ils construisirent ces édifices conventuels que nous voyons encore

aujourd'hui, d'un aspect si dur et si sombre, si régulier et si sévère,

et qui sont de la même époque que la Sorbonne dont on a démoli, il y a

quelques années, la vieille cour de si haut caractère, avec ses

bâtiments aux toits aigus d'une élégance austère et sobre. Les

architectes laissèrent intactes les fondations de l'ancienne

léproserie. Il y a quelques années, en creusant pour l'établissement

d'un calorifère, on mit à jour, dans le vieux tuf gallo-romain, des

anciennes cryptes aux arceaux élégants, aux nervures délicates. Au bout

de la crypte profonde, à ras du sol, une trappe de fer ferme un trou

béant où l'on descend par des marches gluantes et rompues. Une odeur

fade de marécage vous prend à la gorge, on entend clapoter l'eau noire.

C'est le ru canalisé qui descend à la Seine. Chapelle (poète) fut

enfermé, par ordre paternel, dans la « retraite » des bons Pères ; mais

son exemple et son impénitence finale montrent de combien petite vertu

étaient la discipline et la correction lazaristes.C'est à la maison

Saint-Lazare, sous la férule de fer gantée de velours de ces directeurs

de consciences perverties, que l'abbé Prévost fait enfermer l'aimable

Des Grieux qui, rêvant aux folles caresses de l'adorable Manon,

écoutait d'une oreille distraite les sermons et les homélies du

séminariste Tiberge qui tant assommaient Musset !

A la veille de la Révolution, Beaumarchais y fut conduit sur un mot du

roi, écrit au dos d'une carte à jouer, pour le punir des hardiesses

immortelles qu'il s'était permises à l'égard des grands dans le Mariage

de Figaro. Il n'y resta d'ailleurs que trois jours ; un mouvement

d'opinion très violent se prononça en sa faveur parmi le peuple de

Paris, dans l'âme duquel grondait déjà le tonnerre prochain de la

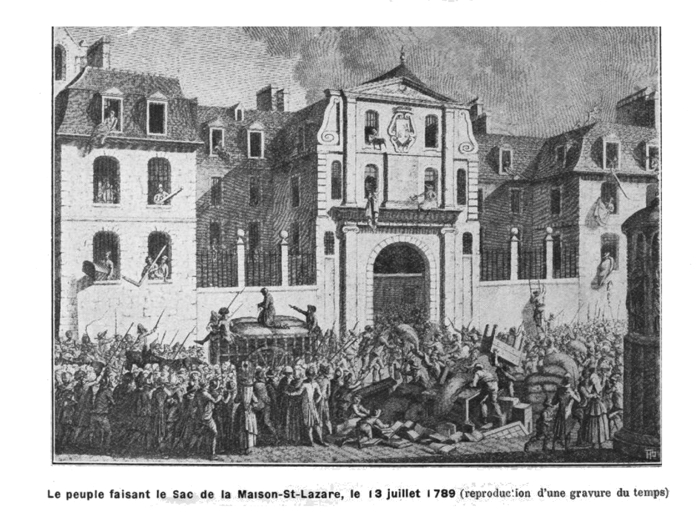

Révolution. La veille de la prise de la Bastille, au matin, -

l'effroyable misère des campagnes ayant rabattu de toutes parts des

troupeaux d'affamés sur Paris - d'après un bruit qu'il y avait du blé à

Saint Lazare, la foule y court et trouve d'abondants harnois de gueule

que les bons Pères avaient entassés. On transporta le tout aux Halles,

après avoir quelque peu défenestré les meubles et donné la volée aux

prisonniers.

La Révolution fit de Saint-Lazare une prison. C'est dans la « Maison

Lazare » qu'André Chénier écrivit l'élégie de la Jeune Captive, hymne à

la toute charmante Mlle de Coigny, avec laquelle il ébaucha un amour

tendre et qui, « échappée aux réseaux de l'oiseleur cruel », divorça à

la suite d'un procès célèbre. Quatre cents suspects que le Comité de

salut public semblait oublier étaient entassés dans ces bâtiments gris

et sales, aux barreaux épais entourant des cours sinistres, d'où

rarement, du haut des toits, le soleil jette un rayon triste.

L'invocation de Chénier au poignard, seul espoir de la terre, ses

brûlantes apostrophes aux bourreaux, barbouilleurs de lois, vinrent

rappeler au Comité et aux triumvirs l'imprudent poète.

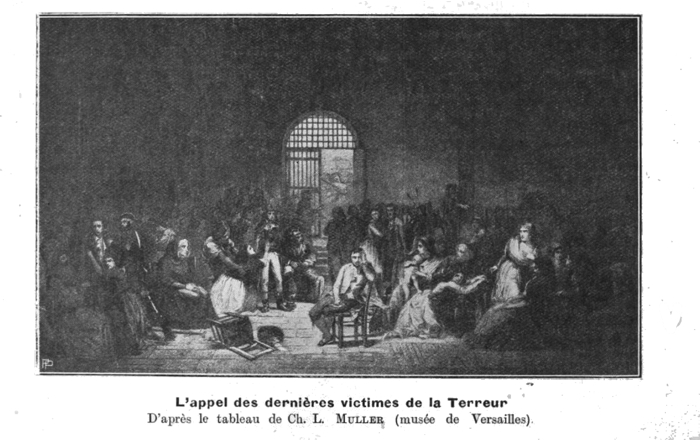

C'est de ce sombre corridor de gauche qu'a immortalisé Muller dans son

romantique tableau de l'Appel des condamnés, que, dans la lugubre

charrette, aux chaînes retentissantes, éclairée de falots aux lueurs

sanglantes et fumeuses, par une orageuse soirée de thermidor, partit

avec Boucher, le fade poète des Mois, André Chénier, pour aller, à

l'avant-veille du jour de la délivrance, à la guillotine, où ce qu'il

avait là s'enfuit avec son sang.

Les lieux n'ont pas changé ; c'est bien toujours le sombre porche, les

hautes mansardes, la porte cochère énorme et trapue, aux vantaux

martelés de clous, donnant accès dans une cour, aux pavés encadrés

d'herbe, et barrée en deux par un haut mur. Ce sont encore les mêmes

corridors longs et froids, aux dalles - cassées, aux portes épaisses

percées de guichets grossiers, les lourds piliers supportant les

plafonds aux poutrelles serrées, enfumés et noircis, les larges

escaliers cirés aux balustres massifs, aux marches de calcaire bleuâtre

usées par le battement des galoches des prisonniers.

A côté du Dépôt, cette antichambre, autrefois, de la mort, que le

tableau de Muller a agrandi et dramatisé, se trouve un endroit

sinistre, aux vitres épaisses, aux murs rongés de nitre et lépreux

d'humidité ; dans un coin, une auge énorme, pleine d'eau croupie. C'est

là où l'on fustigeait jadis les faiseurs de libelles. Ce cachot lugubre

de basse geôle a gardé le nom de casse-gueule. A quelques pas, au bas

de quelques marches, un trou noir éclairé par son soupirail grillagé,

c'est le cachot des Aînesses, où les fils de famille qui n'avaient pas

voulu se soumettre à la règle austère « de redressement et de pénitence

», allaient expier leurs tapageuses fredaines et leur mépris des

hypocrisies et des conversions feintes.

Les préaux, sur lesquels s'ouvrent les portes basses des anciennes

cellules des Lazaristes dont les pluies n'ont pu encore laver les

numéros, enchâssés dans les hautes murailles, sont glacials; au milieu,

une énorme fontaine de pierre qu'entourent quelques acacias malingres

et où pleure l'eau d'un robinet. Au-dessus de la porte, encore peint

des couleurs nationales, se voit le vieux cadran portant sa devise de

mort : Hœc mea, forte tua (« Voici mon heure, peut-être aussi la tienne

»), et au fronton d'un autre portail, la vieille horloge qui sonne

l'heure aux damnés de cet enfer où l'aiguille .pose sur l'émail

brillant, Dans les soixante pas où sa course est bornée Son pied sonore

et vigilant.

L'apothicairerie avec ses vases aux formes antiques, la lingerie, ont

bien gardé le caractère d'autrefois. L'atelier des détenues de droit

commun était jadis la vieille chapelle des Lazaristes; elle a été bien

dégradée, on reconnaît encore la forme de l'abside et les voûtes d'une

solidité superbe. La chapelle moderne est contiguë, c'est un bâtiment

d'une laideur officielle ; l'autel, dominé par une statue médiocre de

saint Vincent L'appel des dernières victimes de la "Terreur" d'après le

tableau de Charles Louis MULLER (musée de Versailles) de Paul, est élevé de

six marches. En bas, des bancs barbouillés de couleur jaune, réservés

aux condamnées de droit commun ; en haut, aux tribunes, les prévenues

et les condamnées administratives. Derrière l'autel, une copie de la

Madeleine de Prud'hon. Dans un campanile, une cloche blanche, d'argent

pur, dit-on, tinte les Angelus et les heures des offices.

Tous ces bâtiments sont

entourés d'un large chemin de ronde ou bordés de bâtisses qui servent

de magasins de vêtements et de lingerie pour toutes les prisons de la

Seine. A la lingerie, on confectionne les camisoles de force en toile à

voile pourvues de sept courroies et destinées à mater les furieux, et

les suaires en toile grossière dont on enveloppe les morts. Là aussi se

trouvent les fours où l'on boulange pour toutes les prisons du

département, et cela en vertu d'une bien curieuse tradition qui remonte

à sept ou huit siècles, à l'époque où Saint Lazare était un hôpital de

pestiférés. Les boulangers ayant remarqué qu'ils étaient plus exposés

que les autres artisans à contracter la lèpre, probablement à cause de

l'action du feu sur la peau, faisaient à la léproserie d'abondantes