|

|

Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil

|

|

|

Informations sur

l'Amérique Latine Informations sur

l'Amérique Latine

Sommaire

année 2010, page 6

1 - Colombie : la

Sénatrice et l'Inquisiteur, Olga L. Gonzalez

2 - Mines

et changement climatique en A.L.,« un cocktail explosif

» !, Alter Echos

3 - Amérique

Latine - Chine : Les dangers d’une relation nouvelle, Daniela

Estreda

4 - Cuba

: Amnesty International demande le réexamen de l'affaire des

« Cuban Five »

&

« Défendre les 5, c’est

défendre une cause » entretien de

Sébastien Madau

5 -

Chili, une bataille de

gagnée n’est pas la fin de la lutte de la Nation

Mapuche

&

un dossier complet sur les raisons de la grève de

la faim des Mapuche

6 - Venezuela

:

(In)sécurité, Luis

Britto-Garcia

7 -

Équateur : retour sur une tentative de putsch,

entretien avec Marc Saint-Upéry

|

|

|

|

|

|

| Colombie : la

Sénatrice et l'Inquisiteur |

|

Olga L. Gonzalez (*), le.23 Novembre 2010

La récente destitution juridico-politique de la

sénatrice

Piedad Cordoba est symptomatique du très grave recul de la

démocratie après huit ans de

présidence d'Alvaro

Uribe. C'est aussi une nouvelle illustration du fait que les

élites colombiennes ont toujours

préféré la

violence et la guerre à la négociation et la

paix.

Rappelons les faits: Piedad Cordoba est une sénatrice du

Parti

libéral qui s'est fortement impliquée dans la

recherche

de négociations de paix avec les guérillas, en

particulier dans la libération des otages retenus par les

FARC.

A la fin de l'année 2007, elle a été

nommée

«médiatrice» par le gouvernement et a

obtenu la

libération des derniers civils et de plusieurs prisonniers

militaires retenus par la guérilla. C'est dans ce contexte

qu'elle a créé le réseau international

Colombiens

pour la paix. Par ailleurs, au sein du Congrès, elle

présidait la commission des droits de l'homme et celle de la

paix.

La sanction prise en

septembre

dernier à son encontre par le Procurador –

procureur

général de la République –

à savoir

l'interdiction d'intervenir en politique pendant dix-huit ans, sous le

prétexte de coopération avec les FARC, est

parfaitement

arbitraire (1) mais très intéressante

à

analyser. En

effet, elle se situe à la convergence de deux facteurs: la

mainmise des forces les plus réactionnaires sur plusieurs

institutions, et le refus catégorique des couches

dirigeantes

d'envisager des négociations de paix.

Depuis quelques années, les Colombiens se sont

habitués

à ce que le pouvoir politique soit de plus en plus

dominé

par les «forces émergentes»,

c'est-à-dire des

politiciens liés aux mafias et aux paramilitaires

d'extrême droite. Dans le cadre des procès contre

la

«parapolitique», plus de quatre-vingt

parlementaires sont

inculpés ou soumis à des enquêtes.

A cette dérive s'ajoute la transformation insidieuse que

subissent le pouvoir judiciaire et les organismes de

contrôle.

Ainsi, depuis un an et demi, la fonction de Fiscal (le chef de la

police judiciaire colombienne) est assurée par un

fonctionnaire

par intérim. La Cour suprême de justice, qui doit

choisir

son remplaçant, a voté vingt-cinq fois sans

réussir à trouver un successeur dans les

brochettes de

sombres personnages qui lui ont été

systématiquement proposés par

l'exécutif. Au

niveau local, il s'est avéré que plusieurs

fiscales

travaillaient, en fait, pour les narcotrafiquants, le plus

célèbre d'entre eux étant le

frère d'un

ancien ministre de l'Intérieur.

Un autre contrepouvoir important en Colombie était le

Procurador

(sorte d'Ombudsman ou de médiateur de la

République).

D'après la Constitution, celui-ci doit «veiller au

respect» de la Charte suprême,

«protéger les

droits humains», «défendre les

intérêts

de la société». Mais comment Alejandro

Ordoñez, membre important d'un groupe monarchiste

ultra-réactionnaire espagnol (2), pourrait-il

défendre les

intérêts des Colombiens du XXIe siècle

ou la

Constitution d'un Etat laïc? Ses actions, en tout cas, ne

prêtent pas à sourire. Dans le passé,

il a

organisé un autodafé de livres qu'il avait fait

retirer

de la bibliothèque publique de la ville de Bucaramanga.

Depuis

qu'il est Procurador, il s'est distingué par des

résolutions telles que la condamnation de

l'homosexualité

en tant qu'«acte dénaturé»,

le retour

à la pénalisation de toute forme d'avortement,

l'interdiction de l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, dans

l'organisme qu'il dirige, tous les emblèmes

républicains

ont été remplacés par des crucifix,

des cierges et

des vierges.

Or, c'est bien celui qui est appelé par la presse

«l'Inquisiteur» qui a décidé

du sort

politique de Piedad Cordoba, en lui infligeant une sanction

disciplinaire de dix-huit ans d'interdiction d'exercice, ce qui

équivaut à une mort politique.

L'acharnement du Procurador contre Piedad Cordoba est probablement

lié au franc-parler de la sénatrice et

à ses

positions progressistes, ainsi qu'à sa trajectoire

personnelle.

Le réalisateur Lisandro Duque rappelle ainsi qu'une femme

divorcée, féministe et noire – et

s'étant

battue politiquement sur tous ces fronts – incarne les

antipodes

des valeurs moralistes du Procurador et de ce qu'il entend

être

les devoirs d'une femme noire.

Pourtant, une décision de ce type n'aurait probablement pas

été prise sans un climat social et politique

propice, et

c'est là le deuxième facteur, symptôme

inquiétant de l'état actuel du pays. Le lynchage

médiatique qu'a subi Piedad Cordoba au cours de ces

dernières années est directement lié

à son

rôle dans la recherche de la paix. Rappelons qu'elle a

été espionnée illégalement

par les services

secrets, ainsi que par les gardes du corps qui lui ont

été assignés d'office –

sabotant, de fait,

son intervention dans la libération des otages. Elle a

été stigmatisée publiquement par le

pouvoir

«uribiste» et par les médias, qui ont

donné

libre cours à leur haine raciste et sexiste.

Dernièrement, elle a été la victime

d'un

étrange accident d'automobile, et elle craint toujours pour

sa

sécurité. La décision du Procurador

s'inscrit donc

dans cette ligne: celle du sabotage historique de tous les efforts

menés dans une perspective de paix avec la

guérilla des

FARC.

En effet, les initiatives de paix – sous la forme de

pourparlers,

dialogues, manifestations, mouvements sociaux – ont

été nombreuses dans l'histoire récente

de ce pays.

Elles ont été impulsées par des d'ONG

pacifistes,

des organisations liées aux églises, des

associations de

la société civile, des hommes et femmes

politiques et

aussi par des gouvernements comme celui du président Andres

Pastrana à la fin des années 1990.

Mais tous ces efforts ont été vains.

Déjà

en 1986, lors des premières tentatives de pourparlers

effectuées par le gouvernement, Gabriel García

Márquez expliquait que les différents actes de

sabotage

contre la paix étaient l'expression d'«ennemis de

la paix,

tapis à l'intérieur et à

l'extérieur du

gouvernement». Pour sa part, l'historien Medofilo Medina

considère que les résistances sont telles

qu'aucun

dialogue de paix avec la guérilla ne sera possible tant que

les

gouvernements n'auront pas préalablement reçu

l'accord

des militaires, des entrepreneurs, et des différents

secteurs

politiques ? dont aucun ne semble désirer

réellement le

dialogue, ni la paix.

Cette constante explique pourquoi les personnes qui jouent les

intermédiaires avec les guérillas ou qui

s'aventurent

dans les processus de paix risquent d'y laisser leur peau: rappelons

que le grand humoriste Jaime Garzon fut assassiné par les

paramilitaires en 1999, au sommet de sa popularité, parce

qu'il

intercédait dans la libération d'otages

économiques retenus par les FARC. Cette même

année,

et dans le contexte du processus de paix, fut également

assassiné l'ancien doyen de la Faculté

d'économie

de l'Université nationale et spécialiste des

processus de

paix, Jesus A. Bejarano. Au niveau régional, les

élus

locaux ayant établi des accords avec les FARC pour limiter

les

violences ont également subi des pressions et des menaces et

certains ont payé ces actes de leur vie. Enfin, lors de la

récente crise des otages, des intermédiaires

étrangers (comme le Suisse Jean-Pierre Gontard) ont

été accusés par les

autorités colombiennes

d'être non pas des

«intermédiaires» mais des

«auxiliaires» de la guérilla.

La plupart des hommes et des femmes politiques ont compris la

leçon. De ce fait, ils ne s'aventurent pas dans les eaux

périlleuses de la recherche de la paix et de

l'intermédiation avec les guérillas. C'est

même le

cas du parti de gauche, le Polo Democratico Alternativo.

C'est précisément dans cet échiquier

que Piedad

Cordoba est intervenue de tout son poids comme sénatrice,

multipliant les efforts afin de ramener des otages auprès

des

leurs et, surtout, afin, selon ses propres propos,

«d'apporter

l'espoir de la fin de ce sempiternel conflit

armé». Alors

que la guerre continue avec ses conséquences

désastreuses, que la situation des paysans et des trois

millions

de déplacés atteint des niveaux catastrophiques,

que les

institutions sont envahies par l'obscurantisme et que le nouveau

gouvernement Santos paraît bien décidé

à

continuer le même scénario guerrier, cette femme

courageuse fait face.

Le 2 novembre dernier, le Sénat a cautionné la

décision arbitraire du Procurador et Piedad Cordoba a perdu

son

siège. Parallèlement, la Cour suprême a

commencé à enquêter sur les agissements

de

celui-ci. Il est impossible, au stade actuel, de savoir s'il sera

déclaré incompétent et

déchu de son poste,

ou si une interprétation de la loi l'exonérera de

ses

fautes. Quel que soit le dénuement juridique, il serait

souhaitable que le sort politique de Piedad Cordoba dépende

moins des soubresauts de la justice colombienne et davantage de

l'intérêt qu'a toute une

société à

faire avancer les négociations de paix. Ce qui serait un

premier

espoir pour que la Colombie, sans nier qu'une guerre la

déchire,

fasse un pas en avant pour en sortir dignement. I

Notes

:

(*) Docteure en sociologie de l'Ecole des Hautes Études en

Sciences Sociales de Paris, présidente du Groupe

Actualités Colombie (GAC) à la Fondation Maison

des

Sciences de l'Homme de Paris.

1 - Légalement, la Cour suprême de justice est

l'instance

chargée d'enquêter sur les délits des

députés. Or son président expliquait

récemment n'avoir reçu aucune preuve contre la

sénatrice.

2 -Orden de la Legitimidad Proscrita, qui a notamment eu parmi ses

membre le dictateur de l'Uruguay Juan María Bordaberry.

Source : Le Courrier

http://lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=447480

|

|

|

|

|

|

Mines

et changement climatique

en Amérique Latine, « un cocktail explosif » ! |

par Alter-Echos, le 23

novembre 2010

Du 18 au 20 novembre, Lima a été le

théâtre

d’un Forum des peuples indigènes sur la

thématique

Mines, Changement climatique et Buen-Vivir. Organisée par la

CAOI (Coordination Andine des Organisations Indigènes) en

partenariat avec différentes organisations

d’Amérique du Sud et

d’Amérique centrale,

cette rencontre a réuni près de 400 personnes

venues de

17 pays. En Amérique Latine, on dénombre

près de

cinquante millions de personnes autochtones appartenant à

671

peuples différents. Près de 90 % se concentre

dans 5 pays

: Guatemala, Mexique, Pérou, Bolivie et Equateur. Ces pays

sont

également ceux qui connaissent une expansion rapide des

activités minières, bien que

déjà

très présentes pour certains d’entre

eux. Miguel

Palacin de la CAOI, explique qu’en « travaillant

sur le

buen-vivir, on est à la fois confronté au

réchauffement climatique avec la fonte des glaciers andins

qui

réduisent la quantité d’eau disponible,

et aux

activités minières qui ne cessent de

s’étendre sur nos territoires ».

Joignant ces

thématiques, ce forum avait pour objectif

d’établir

une position dans l’optique du sommet sur le changement

climatique de Cancun (29 nov – 10 déc) et plus

largement,

en réunissant des communautés

affectées de

l’ensemble du continent, de travailler sur un agenda commun

d’initiatives pour l’année à

venir.

Les

activités minières, principale source de conflit

au Pérou

Dès l’ouverture, après une

cérémonie

traditionnelle, le ton est donné. Pour Magdiel Carrion

Pintado

de la CONACAMI (Confédération nationale

péruvienne

des communautés victimes des mines), « les mines,

ce sont

de nombreux conflits, des dommages sociaux et environnementaux

importants, au profit de quelques-uns ». Il poursuit :

« On

exploite nos terres, on cause des dommages à notre

environnement, à nos biens naturels et lorsque nous

résistons, nous sommes poursuivis et criminalisés

par le

gouvernement néolibéral de Alvaro Garcia

». La

situation au Pérou est en effet assez

préoccupante. Les

concessions pour prospections minières occupent

près de

19,6 millions d’hectares, soit plus de 16 % du territoire du

pays

et, selon Julia Cuadros Falla de l’organisation CooperAccion,

« cette expansion territoriale est une cause fondamentale de

conflits » . Selon les chiffres officiels, alors que le

nombre de

conflits sociaux s’accroît au Pérou, la

moitié d’entre eux sont des conflits

sociaux-environnementaux dont 70 % sont dus à des

activités extractives minières.

Présentées

et explicitées par de nombreux intervenants, les

conséquences des activités minières

sont

résumées par Miguel Palacin : « Les

activités minières détruisent et

dépouillent nos territoires, nous polluent, nous

intoxiquent,

nous divisent, nous déplacent », le tout bien

souvent

« avec des violences et la complicité des Etats

»

pour le « seul bénéfice des

multinationales

minières étrangères et des pays dits

développés ».

Résister

: l’exemple de Cocachacra

Tout au long des trois jours, les cas présentés

sont

éloquents. Citons le projet d’exploitation de

cuivre

à ciel ouvert de Tia Maria, situé dans la

vallée

de la rivière Tambo, près d’Arequipa,

la

région péruvienne où les concessions

sont les plus

nombreuses. Ce n’est encore qu’un projet mais

celui-ci est

rejeté par les communautés et, fait plus

surprenant, par

le maire local de Cocachacra, Juan Alberto Guillew Lopez. En organisant

une votation citoyenne rassemblant plus de 6400 votants et plus de 90 %

de NON au projet, ils ont réussi à repousser

l’ouverture de la mine, le temps de revoir

l’étude

d’impact environnemental. « Avec notre

équipe

technique, nous avons plus de 5100 remarques sur cette étude

qui

n’est pas très sérieuse et qui comprend

de

nombreuses erreurs » indique-t-il. Sur cette base, il entend

user

de tous les recours possibles pour annuler ce projet de

l’entreprise Southern Peru, à capitaux mexicains,

en

démontrant que le projet est « non-viable et remet

en

cause le développement actuel de la vallée

».

Faisant vivre plus de 15 000 familles, l’agriculture, dont le

« meilleur riz du Pérou », sera victime

des rejets

polluants de la mine dans les cours d’eau de la

région.

Travaillant sur l’amélioration de la

qualité et la

durabilité de l’activité agricole et

sur des

projets de tourisme soutenable, Alberto Guillew Lopez veut «

défendre la santé et la vie, en pensant le

développement à long-terme, et pas seulement

à des

bénéfices de court-terme ». Selon lui,

« il

n’est pas possible d’imaginer la cohabitation dans

notre

région d’une mine à ciel ouvert avec

les

activités agricoles

d’aujourd’hui».

«Où va aller la population si elle ne peut plus

vivre de

l’agriculture, demande-t-il ? Grossir les bidonvilles de Lima

?

»

Fonte

des glaciers et tensions sur l’usage de l’eau

Dans une région qui compte plus de 90 % des glaciers

tropicaux

de la planète – dont 60 % pour le seul

Pérou

– lier la thématique minière au

changement

climatique se pose comme une évidence. Ces glaciers servent

de

régulateur hydrique et leur fonte

régulière

liée au réchauffement climatique

réduit la

quantité d’eau disponible. Au Pérou,

deux glaciers

ont déjà complètement disparu, dont

celui de

Quilca à la frontière bolivienne en 2009. La

situation

est préoccupante, au point que des villes comme Lima

envisagent

aujourd’hui de dessaler l’eau du Pacifique,

solution

technique des plus onéreuses. « Quelle est

l’alternative si nous n’avons plus d’eau

et de

glaciers au Pérou ? » demande Rosa Guillen de la

Marche

Mondiale des femmes. L’eau se faisant plus rare, les

activités minières à la fois grande

consommatrice

d’eau et générant de multiples

pollutions des cours

d’eau ne sont donc pas les bienvenues. Par ailleurs, des

entreprises minières lorgnent sur certaines zones glaciaires

ou

péri-glaciaires de la région. La loi des glaciers

votée en Argentine est une première

étape pour

stopper ces velléités dévastatrices.

Les

activités minières, « sources de

transformations climatiques locales »

Il existe une « autre une relation vicieuse entre mines et

changement climatique qui est moins connue » selon Julia

Cuadros

Falla, s’appuyant sur des études

réalisées

en coopération avec l’Universidad Nacional de

Ingenieria.

Selon, elle, « si les activités

minières comptent

finalement assez peu dans le réchauffement climatique

global,

elles sont par contre à la source de profondes

transformations

climatiques locales ». Par leur immense emprise au sol, les

mines

à ciel ouvert, souvent situées sur les hauteurs

des

montagnes, modifient profondément le régime des

pluies et

des vents de lieux déjà très

vulnérables,

en plus de dégager des grandes quantités de gaz

à

effets de serre du simple fait de remuer des quantités

incroyables de roches et de terre. « On peut se retrouver

avec

par exemple des sécheresses d’un

côté de la

montagne où se situe la mine, et des inondations de

l’autre, là où il y avait avant un

équilibre

». Par ailleurs, nécessitant bien souvent des

grandes

quantités d’eau, les mines

s’accompagnent

généralement de grands barrages qui modifient

considérablement le climat le long des cours

d’eau.

« Si l’on rajoute le fait que le Pérou

est le

troisième pays le plus vulnérable au changement

climatique de la planète, on va obtenir un cocktail mortel

entre

mines et changement climatique » et cette combinaison

«

peut avoir des conséquences considérables sur

l’ensemble de la population péruvienne

», selon

Julia Carlos Falla.

Libérer

les pays des mines à ciel ouvert

Selon MarioValencia, du Réseau Colombien Face aux Grands

Projets

Miniers qui regroupe une soixantaine d’organisations

nationales,

il n’y a aucun doute à avoir, il est «

impossible de

regarder les problèmes miniers indépendamment du

modèle économique et du modèle de

société à l’oeuvre sur la

planète

». Selon lui, « les pays du Nord

désirent

contrôler physiquement les sols et le sous-sol de nos pays

pour

poursuivre leur modèle insoutenable ».

Là où certains, notamment en Amérique

du Nord

cherchent à négocier avec les multinationales

minières pour obtenir une part des

bénéfices et

réduire l’impact environnemental, ici, en

Amérique

du Sud, on prend plutôt exemple sur le Costa-Rica, qui

après une longue période de luttes, vient de se

déclarer « pays libre de mines à ciel

ouvert

». Pour Miguel Palacin, « c’est le chemin

à

suivre, tout comme la loi des glaciers en Argentine ».

«

Prochainement, nous, les peuples indigènes allons

déclarer nos territoires libres

d’activités

minières pour essayer d’enrayer cet

énorme pouvoir

politique et économique qui cherche à

étendre ses

activités minières pour faire perdurer son

modèle

». Pour lui, « il n’y a pas

d’autre alternative

si nous voulons construire le buen-vivir dans nos territoires

»,

car « des activités minières sans

conséquences néfastes sur nos territoires ou nos

communautés, il n’en existe pas ».

Construire

le buen-vivir…sans les mines !

« Récupérer les formes traditionnelles

d’échange, développer des technologies

appropriées, valoriser les modes de culture

agroécologique, assurer la sécurité

alimentaire et

l’intégrité de nos territoires,

créer des

centres autonomes pour nos semences, etc… » sont

quelques-unes des idées concrètes qui ont

été regroupées pour avancer vers le

buen-vivir.

Cet ensemble de propositions vont dès à

présent

circuler et être retravaillées d’ici la

prochaine

rencontre dans un an en Bolivie. Elles vont aussi être

portées à Cancun lors de la prochaine

conférence

internationale sur le climat (29 nov – 10 déc), et

au-delà, lors d’une journée de

mobilisations

continentale contre les activités minières le 21

juin

2011. S’appuyant sur la Convention n°169 de

l’OIT sur

les peuples indigènes et la Déclaration des

Nations-Unies

sur les droits des peuples autochtones, les participants se sont

engagés à faire respecter totalement le droit des

populations à exercer un consentement préalable,

libre et

éclairé sur toute initiative ayant des

répercussions sur leurs territoires. A ce titre, il a

été répété

à de nombreuses

reprises que les projets actuels autour des négociations

REDD

(Réduction des Emissions dues à la

Déforestation

et la Dégradation des Forêts) étaient

totalement

inacceptables et qu’il convenait de refuser ces dispositifs

à Cancun, selon Juan Carlos Jintiah de la COICA

(Coordination

des Organisations Indigènes du Bassin Amazonien). Plus

généralement, il ressort de ce forum la

nécessité de stopper la marchandisation des biens

naturels (terme préféré à

celui de «

ressources naturelles » trop ancré dans une

perception

utilitariste et prédatrice de la nature) et

s’assurer que

« nos minerais, nos forêts arrêtent de

traverser nos

pays sur nos routes et nos trains pour atteindre nos ports et quitter

les pays en laissant pauvreté et dommages environnementaux

irrémédiables derrière eux ».

|

|

|

|

|

|

|

Amérique

Latine - Chine :

Les dangers d’une relation nouvelle |

Daniela Estrada, le 2 novembre 2010,

Cet texte de Daniela Estrada, publié le 2 septembre 2010 par

IPS, propose une synthèse rapide des conclusions de quelques

études récentes sur les relations commerciales en

plein

essor entre l’Asie – et notamment la Chine

– et

l’Amérique latine. Il en souligne les enjeux et

les

risques.

Le taux des exportations de l’Amérique latine et

des

Caraïbes va de nouveau augmenter cette année et,

ceci,

grâce, en particulier, à la demande chinoise. Mais

l’actuel modèle « primaire »

des envois peut

dériver vers un schéma de dépendance

vis-à-vis de ce géant et de la zone asiatique en

général, selon le cri d’alarme

lancé par la

Commission économique pour l’Amérique

latine

(CEPAL).

« Il est clair que la relation commerciale entre notre

région et la Chine peut évoluer vers un

schéma

centre – périphérie. Nous sommes

fournisseurs de

matières premières, sans valeur

ajoutée, et ils

nous renvoient des produits manufacturés. » a dit

à

IPS Claudia Casal, chercheuse au Centre d’études

nationales de développement alternatif (CENDA –

non

gouvernemental) du Chili [1].

Claudia Casal a participé à

l’étude

Relations économiques et géopolitique entre la

Chine et

l’Amérique latine : alliance

stratégique ou

interdépendance asymétrique ? publiée

en 2009 par

le Réseau latino-américain de recherches sur les

compagnies multinationales, qui regroupe des institutions de recherche

sur le travail et des syndicats de sept pays de la région.

Ce thème est, précisément, mis en

évidence

dans le dernier rapport de la CEPAL à propos de

l’insertion internationale de la région, qui a

été présenté jeudi dernier

à son

siège de Santiago.

« La relation commerciale entre la région et

l’Asie

offre autant d’opportunités que de

défis »,

indique ce document de 216 pages.

Il précise que, parmi les défis, « il

est

particulièrement important d’éviter que

le commerce

croissant entre les deux régions ne reproduise ni ne

renforce un

modèle de commerce de type centre –

périphérie dans lequel l’Asie (et la

Chine en

particulier) apparaîtrait comme un nouveau centre et les pays

de

la région comme la nouvelle

périphérie. »

Le Panorama de l’insertion internationale de

l’Amérique latine et des Caraïbes 2009-

2010,

réalisé par la CEPAL, prévoit que les

exportations

de la région augmenteront de 21,4% cette année,

sous

l’impulsion, principalement, de la vente de

matières

premières en provenance d’Amérique du

Sud.

L’augmentation des envois, qui inverse la tendance de 2009,

marquée par une chute de 22,6% par rapport à

l’année antérieure,

s’explique par la demande

de l’Asie et en particulier de la Chine, indique

l’étude annuelle de cette agence

spécialisée

qui fait partie de l’Organisation des Nations unies.

Le taux d’évolution des exportations de la

région

vers la Chine est passé d’un recul de 2,2% dans

les

premiers mois de 2009, par rapport à la même

période pendant l’année

précédente,

à un taux de croissance de 44,8% cette année.

Selon la CEPAL, la Chine pourrait reléguer l’Union

européenne au deuxième rang des

échanges

commerciaux de la région au milieu de la décennie.

Le géant asiatique est déjà le premier

destinataire des exportations du Brésil et du Chili, le

second

de l’Argentine, du Costa Rica, de Cuba et du

Pérou, et le

troisième du Venezuela.

Cependant, en établissant un bilan de la composition des

exportations latino-américaines pendant la

dernière

décennie, la CEPAL a conclu que la tendance est à

un

retour à une dominante des matières

premières dans

les envois.

Par exemple : tandis qu’en 1999 les matières

premières constituaient 26,7% du total des ventes ; en 2009

elles ont constitué 38,8% de ce total.

Du fait des prix élevés au niveau international,

l’Amérique du Sud a doublé le montant

de ses ventes

à l’étranger, en ressources naturelles

majoritairement. En revanche au Mexique et en Amérique

centrale

elles ont baissé de plus de 50%.

La participation du Mexique aux exportations totales de la

région est tombée de 40% en 2000 à 30%

en 2009,

tandis que le Brésil augmentait sa participation en passant

de

13 à plus de 20% pendant la même

période.

« Un premier bilan de l’activité

d’export

pendant la décennie démontre que notre

région

n’a pas obtenu d’avancée significative

quant

à la qualité de son insertion commerciale

internationale

» indique le rapport de la CEPAL.

Il note que « le développement des secteurs

associés aux ressources naturelles, principalement

motivé

par la demande asiatique, n’a pas contribué

suffisamment

à la création de nouvelles compétences

technologiques pour la région ».

La secrétaire exécutive de la CEPAL, la mexicaine

Alicia

Bárcena, a renchéri en ajoutant que la triade que

la

région a besoin de renforcer est «

productivité,

innovation et convergence stratégique ».

L’étude du Réseau

latino-américain de

recherche sur les compagnies multinationales à laquelle a

participé Claudia Casal, fait remarquer, elle aussi,

qu’aujourd’hui « la relation Chine

–

Amérique latine se présente de façon

asymétrique, marquée par les besoins chinois et

renforcée par la composition limitée des

exportations des

pays » de la région.

« Une inégalité dans la relation

économique

se constitue – bien qu’elle s’exprime de

différentes façons selon les pays – et

elle peut

mener à un rétrécissement de la marge

de

manœuvre des pays latino-américains ».

C’est

ce que dont témoigne la recherche

réalisée

à partir d’informations en provenance

d’Argentine,

du Brésil, du Chili, de Colombie, du Mexique, du

Pérou et

d’Uruguay.

Selon la CEPAL, les gouvernements latino-américains

devraient

encourager la compétitivité des petites et

moyennes

entreprises, former de la main d’œuvre,

développer

« des maillons » qui relient les secteurs de

l’exportation au reste de l’économie et

profiter des

avancées dans des secteurs comme la biotechnologie, entre

autres.

Cette agence a également appelé à

rechercher des

rapprochements en parallèle à ceux

réalisés

avec la Chine et la région Asie-Pacifique. Elle met en

avant,

par exemple, l’initiative de l’Arc du Pacifique

latino-américain qui inclut la Colombie, le Costa Rica, le

Chili, l’Équateur, El Salvador, le Guatemala, le

Honduras,

le Mexique, le Nicaragua, Panamá et le Pérou.

Selon les estimations de la CEPAL, les exportations du

Marché

commun du Sud (Mercosur), qui comprend l’Argentine, le

Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, devraient

augmenter

cette année de 23,4%, par rapport à 2009, et

celles des

pays andins de 29,5%. Pendant ce temps celles du Marché

commun

centroaméricain n’augmenteraient que de 10,8%.

Note

:

[1] Claudia Casal est aussi l’éditrice en charge

de la section en espagnol d’AlterInfos – note DIAL.

Source

: Traduction d’Annie Damidot - Diffusin

Information Amérique Latine (DIAL)

|

|

|

|

|

|

|

Amnesty International demande

le réexamen de l'affaire des « Cuban Five

» |

par Amnesty International,

le 13 octobre 2010

Dans un rapport envoyé au gouvernement des États-Unis et rendu public

ce mercredi 13 octobre, Amnesty International expose ses

préoccupations au sujet de l'équité du procès de cinq hommes

déclarés coupables en 2001 d'avoir, entre autres, agi comme agents de

renseignement pour le compte du gouvernement cubain. Ces hommes purgent

des peines allant de 15 ans d'emprisonnement à la réclusion à

perpétuité dans des prisons fédérales américaines.

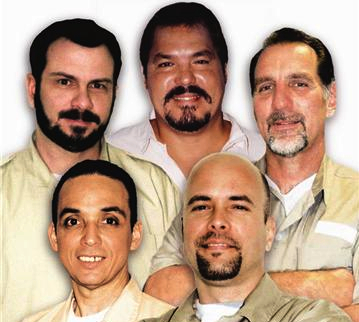

Les cinq hommes – les Cubains Fernando González, Gerardo

Hernández et Ramón Labañino, et les Américains Antonio Guerrero et

René González – ont été jugés à Miami et déclarés

coupables de plusieurs chefs, notamment d'avoir agi et conspiré en vue

de mener des activités en tant qu'agents non enregistrés de la

République de Cuba, de fraude et utilisation abusive de documents

d'identité et, pour trois des accusés, de conspiration en vue de

fournir des informations relatives à la défense nationale. Gerardo

Hernández a en outre été déclaré coupable de collusion en vue de

commettre des meurtres en raison de son rôle présumé dans la

destruction par Cuba, en 1996, de deux avions opérés par

l'organisation américaine anticastriste Brothers to the Rescue,

attaque qui avait causé la mort de quatre personnes.

Dans une lettre qu'elle a envoyée le 4 octobre au ministre de la

Justice des États-Unis, Eric Holder, en y joignant son rapport The

Case of the ‘Cuban Five' (index AI : AMR 51/093/2010),

Amnesty

International indique que si elle ne prend pas position au sujet de

l'innocence ou de la culpabilité des cinq hommes elle estime toutefois

que l'équité et l'impartialité du procès sont douteuses et que ces

doutes n'ont pas pu être levés en appel.

L'un des principaux motifs de préoccupation est lié à la question de

savoir s'il était équitable de tenir ce procès à Miami compte tenu

de l'hostilité généralisée à l'égard du gouvernement cubain dans

cette région et dans les médias, et des événements qui se sont

produits avant et pendant le procès. Comme l'explique le rapport

d'Amnesty International, certains éléments incitent à penser qu'il

était impossible dans ces circonstances de garantir la totale

impartialité du jury.

Parmi les autres motifs de préoccupation figurent les incertitudes

quant à la valeur des preuves présentées à l'appui des accusations

de collusion en vue de commettre des meurtres dans le cas de Gerardo

Hernández, et les conditions dans lesquelles s'est déroulée la

détention provisoire des cinq hommes, durant laquelle ils n'ont eu

qu'un accès restreint à leurs avocats et aux documents utiles, ce qui

a peut-être porté atteinte à leur droit à une défense efficace.

Amnesty International a appelé le gouvernement à réexaminer cette

affaire et à modérer toute éventuelle injustice par le biais de la

procédure de grâce ou par tout autre moyen au cas où les autres

recours seraient inefficaces.

Amnesty International a également rappelé qu'elle était préoccupée

par le fait que le gouvernement des États-Unis a refusé à plusieurs

reprises de délivrer aux épouses cubaines de deux des détenus, René

González et Gerardo Hernández, des visas temporaires leur permettant

de rendre visite à ces derniers. L'organisation s'inquiète de ce que

cette interdiction permanente des visites des épouses représente une

sanction supplémentaire et est contraire aux dispositions des normes

internationales relatives au respect de la dignité humaine des

détenus et à l'obligation qu'ont les États de protéger la vie de

famille. Amnesty International continue d'exhorter le gouvernement à

accorder aux épouses des visas temporaires pour des raisons

humanitaires.

Informations

complémentaires

Les cinq détenus ont été arrêtés à Miami en 1998. Ils n'ont pas

nié agir en tant qu'agents du gouvernement cubain, mais ont nié les

accusations les plus graves portées contre eux et affirment que leur

rôle était centré sur les groupes d'exilés cubains à Miami

responsables d'actes hostiles à l'égard de Cuba et ne consistait pas

à porter atteinte à la sécurité nationale de États-Unis. Aucun

élément de preuve n'a été produit lors du procès montrant que les

accusés avaient effectivement traité ou transmis des informations

secrètes.

En mai 2005, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention

arbitraire a rendu un avis sur cette affaire ; il a estimé que le

gouvernement des États-Unis n'avait pas garanti un procès équitable

pour les cinq Cubains aux termes de l'article 14 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques. Cet organe a fondé son avis

sur un certain nombre d'éléments, notamment sur les conséquences

préjudiciables de la tenue d'un procès à Miami. Il a également

estimé que les conditions de la détention préventive des accusés et

la décision initiale de classer « secrets » tous

les

documents liés à cette affaire ont réduit les possibilités d'une

défense efficace et compromis l'équilibre des forces entre

l'accusation et la défense.

En août 2005, un collège de trois juges de la cour d'appel fédérale

du onzième circuit a infirmé à l'unanimité les déclarations de

culpabilité rendues contre les cinq hommes, au motif que les

préjugés contre le gouvernement castriste très répandus au sein de

la population à Miami avaient, associés à d'autres facteurs, porté

atteinte à leur droit à un procès équitable. Le gouvernement

américain a formé un recours contre cette décision qui a par la

suite été à son tour infirmée par la cour d'appel réunie en

session plénière, avec une majorité de 10 voix contre deux. Les

déclarations de culpabilité ont été confirmées par la cour d'appel

en juin 2008, mais les peines de réclusion à perpétuité prononcées

contre deux des accusés ont été ultérieurement annulées puis

remplacées par des peines moins lourdes. Gerardo Hernández est le

seul parmi les cinq hommes à être toujours sous le coup d'une peine

de réclusion à perpétuité (il a été condamné à deux peines de

réclusion à perpétuité). En juin 2009 la Cour suprême des

États-Unis a rejeté sans aucune explication la demande de révision

du procès des cinq hommes.

En juin 2010, un nouveau recours a été formé devant le tribunal de

district fondé, en partie, sur de nouveaux éléments de preuve

indiquant que des journalistes qui avaient écrit à l'époque du

procès des articles préjudiciables au sujet de cette affaire

travaillaient pour des organes de presse anticastristes, sur le

territoire américain, où ils étaient employés et payés par le

gouvernement des États-Unis. L'audience d'examen de ce recours n'a pas

encore eu lieu.

|

«

Défendre les 5, c’est défendre une

cause »

Entretien avec Olga Salanueva et Adriana Perez

Entretien de Sébastien Madau

Olga Salanueva et Adriana Perez sont les épouses de deux

des cinq antiterroristes cubains emprisonnés depuis 12 ans

dans

les prisons américaines pour avoir voulu empêcher

le

terrorisme de frapper Cuba.

Olga Salanueva est l’épouse de René

Gonzalez;

Adriana Perez celle de Gerardo Hernandez, tous deux

emprisonnés

aux Etats-Unis, avec trois de leurs compatriotes, après

avoir

infiltré des organisations cubano-américaines

d’extrême-droite à Miami qui avaient

commandité des attentats sur des installations touristiques

de

l’île. En octobre dernier, elles étaient

de passage

à Paris pour sensibiliser l’opinion sur

«

l’Affaire des 5 ».

Quel

est le principal message que vous souhaiteriez passer aux

personnes avec lesquelles vous parlez du cas de vos époux ?

-Olga Salanueva : L’arrestation et l’emprisonnement

de nos

époux sont une injustice qui dure depuis trop longtemps. Ils

ont

été mis en prison avec des condamnés,

comme des

es- pions. On les a punis alors qu’il n’y a aucun

fait. Ils

sont restés 17 mois sans avocat. Ils n’ont pas pu

se

défendre, surtout quand on sait que 80% du dossier

n’est

pas déclassifié.

-

Leur cas n’a pas bénéficié

d’une

grande couverture médiatique aux Etats-Unis, si ce

n’est

de la part de la presse de Miami qui les a «

condamnés

» avant la fin du procès.

- Olga Salanueva : On a parfois l’impression que leur sort

n’intéresse personne. Contre eux, les Etats-Unis

mènent une véritable bataille

médiatique en

manipulant l’information. On sait de- puis que des

journalistes

ont été payés durant le

procès pour

écrire des articles contre eux. Dans ce cas où

est la

justice, où est la liberté de la presse ? Le

mouvement de

solidarité avec les 5 a dû payer 50.000 dollars

pour

obtenir une page dans le New York Time.

- Adriana Perez : Nous sommes victimes d’une histoire qui

nous a

aussi punis en tant que famille. Malheureusement, nous

n’avons

pas la chance de voir cette affaire beaucoup

médiatisée.

Pas beaucoup de monde s’est demandé pourquoi ils

étaient allés aux Etats-Unis. Depuis 12 ans, nous

ne

voyons pas nos maris. Nous voyageons dans

beaucoup de pays pour parler de leur cas. Nous invitons les

médias, mais les journalistes ne viennent pas souvent.

-

Ils ont été condamnés alors

qu’ils

luttaient contre le terrorisme dont a été victime

le

peuple cubain et des touristes étrangers, dont Fabio Di

Celmo,

un ressortissant italien tué dans une explosion.

N’est-ce

pas contradictoire ?

- Adriana Perez : Tout à fait. Aujourd’hui, on

commence

à connaître un peu mieux l’histoire. Les

preuves

sont à disposition de tous. De tous ceux qui veulent les

trouver. Mais les Etats-Unis ne veulent pas car on prouverait leurs

liens avec les milieux d’extrême-droite de Miami.

On accuse les 5 d’avoir infiltré des

organisations. Mais

depuis quelques temps, plusieurs états occidentaux

(Etats-Unis,

France, Allemagne, Grande-Bretagne...) ont aussi annoncé des

menaces terroristes envers leurs pays. Qui leur a donné ces

informations ? S’ils ont été

prévenus de

risques terroristes à leur en- contre, c’est bien

qu’ils ont des informateurs ? Pour nos époux

c’est

la même chose : ils ont informé notre pays pour

empêcher des bombes d’exploser. Sauf

qu’eux ont

été arrêtés !

-

Malgré cette injustice, les 5 lancent constamment

des messages de paix.

- Olga Salanueva : Ils se battent contre la violence qui a

frappé notre pays. Nous étions

attaqués par des

terroristes. Ils sont en prison pour avoir infiltré des

organisations qui nous ont remplis de douleurs et de deuils.

J’ai

vu ces personnes à Miami : elles ne veulent pas le

bien-être du peuple cubain, elles veulent tuer.

Dès 2000,

les 5 ont publié une lettre ouverte au peuple des Etats-Unis

dans laquelle ils disaient que le terrorisme était

l’ennemi de tous. Ils ont tout de suite subi des

représailles de la part de l’administration.

-

Juridique- ment, tous les recours légaux ont

été

épuisés. L’espoir persiste-t-il de les

voir rapide-

ment libres ?

- Adriana Perez : C’est vrai, tous les recours

légaux sont

finis. Par conséquent, aujourd’hui, nous misons

sur une

solution politique. Cer- tes, ce sont des hommes, mais c’est

aussi une cause. Les dé- fendre, c’est

défendre une

cause.

-

Vous parlez de « cause ». Pensez-vous

que si vos époux avaient trahi cette «

cause », ils seraient libres aujourd’hui ?

- Olga Salanueva : Bien sûr que oui ! D’autres ont

été arrêtés avec eux. Mais

ils sont

aujourd’hui libres parce qu’on les a

incité à

trahir leur frères. Nos époux ne l’ont

pas fait.

Ils préfèrent continuer à

défendre leur

cause, notre cause.

- Adriana Perez : On va continuer à défendre nos

époux, nos camarades.

|

|

|

|

|

Chili,

une bataille de gagnée n’est pas

la fin de la lutte de la Nation Mapuche

|

|

Lionel Mesnard, le 13 octobre 2010

En date du 9 octobre 2010, tous les prisonniers politiques mapuches ont

cessé leur grève de la faim. C’est

fini, et on ne peut

que se réjouir de ce qui s’est produit au Chili,

finalement grâce aux voies du dialogue. Si l’on a

abondamment traité le sujet des mineurs, il y avait de quoi

s’inquiéter pour la santé prisonniers

politiques

mapuches, qui pour certains montraient de grands signes

d’amaigrissement. A un certain stade les séquelles

peuvent

être irréversibles, et le risque mortel

à plus de

80 jours se posait pour 32 des grévistes sur les 34

jeûneurs (1). Des accords ont

été signés et vont ouvrir à

des amendements

aux lois antiterroristes en vigueur, en particulier de ne plus

considérer des incendies criminels comme des actes de

terrorisme.

Le traitement de l’information aura été

long

à se mettre en route, mais l’on peut souligner

qu’en

France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Espagne, et dans

beaucoup d’autres pays Sud Américain, de

nombreuses

actions de solidarité et manifestations auront eu lieu. A

Paris,

se sera tenu pendant plus de 3 semaines un piquet face à

l’ambassade du Chili, et des rassemblements dans

l’hexagone

se sont tenus. Il faut noter le rôle dynamique du Collectif

de

soutien au peuple Mapuche en France (2), et il est à

souligner le travail

fait par l’association Terre et Liberté pour

l’Arauco depuis plusieurs années concernant la

cause de la Nation Mapuche.

Pourquoi s’intéresser aux prisonniers politiques

mapuches

pourrait résumer l’interrogation de beaucoup en

France ?

Qui sont-ils, d’où viennent-ils,

qu’ont-ils fait ?

Entre 89 et 94 jours, une trentaine de détenus au Chili ont

voulu aux yeux du monde montrer leur détermination, pour

que cesse à leur encontre les lois de l’ancienne

dictature

de Pinochet. Ils étaient tous issus des populations mapuches

du

Chili. De nos jours, ils représentent dans le pays de

800.000

à 1,5 million de personnes, si l’on prend en

compte

ou non le métissage. Si l’on se

réfère

à l’histoire de la nation Mapuche, ils sont les

seuls

amérindiens à avoir résister non

seulement

à la colonisation des Incas, mais aussi à la

colonisation

espagnole. Avec l’avènement de la

République du Chili au dix-neuvième

siècle

leurs territoires vont être peu à peu conquis,

notamment

par les migrants venant d’Europe, et avec l’appui

de

l’état chilien. Comme de nombreuses populations

amérindiennes et ce depuis

l’indépendance, elles

ont été marginalisées, et il

n’y a pas

d’autres termes pour dire qu’elles ont connu un

ordre

raciste, où «l’indien» est

plus ressenti comme un

paria, qu’un être à part

entière.

La question n’est pas de vanter la résistance du

peuple

Mapuche, depuis 200 ans, ils sont à

l’égal de ce

qu’ont pu vivre les populations américaines

originaires de

la Gaspésie à la Terre de Feu. Si l’on

doit

prêter attention à la cause des

amérindiens de nord

en sud, c’est parce que leurs problèmes sont des

plus

contemporains, et que leurs luttes sont souvent très

signifiantes. A quoi résistent avant tout les mapuches ? A

ce

monde absurde, où l’on veut imposer une marche du

progrès

sans prendre en compte l’altérité de

tout à

chacun et le respect du vivant. Nous vivons dans une

économie

folle, et comme tous les citoyens de ce monde, ils pâtissent

de

choix dictés sans leur consentement. Peu importe si cela se

décide à Santiago où ailleurs,

c’est un peu

le même rouleau compresseur qui agit en tout lieu du globe et

pille à tour de bras les richesses naturelles, et nous n'en

mesurons pas vraiment les impacts à long terme.

Depuis le 12 juillet, ils étaient un peu plus

d’une

trentaine à vouloir que se termine cette double peine pesant

sur

les épaules d’un peu plus de 150 personnes en

cette année 2010. Un premier accord la semaine

passée

avec une vingtaine de prisonniers était intervenu. Il

restait 14

grévistes de la faim ayant franchi le cap des 90 jours

d’abstinence. Il semble que leurs revendications ont

été prises en compte, et clos partiellement un

chapitre

des violences politiques au Chili. Toutefois,

il faut souligner que toutes les demandes n'ont pas

été

prises en compte et qu'à tout moment d'autres conflits de la

même nature peuvent ressurgir. Les prisonniers politiques

dans

leur ensemble ne sont pas pleinement satisfait. Et ceux qui

étaient incarcérés à la

prison d'Angol ont

arrêtés au 89ème jour pour des raisons

humanitaires. Par ailleurs, ils ne voulaient

pas mettre davantage en danger la vie des 14 autres "comuneros" en

grève de la faim.

Concernant le traitement de

l’information, cette lutte a fini par retenir

l’attention

des médias, et c’est en soit une bonne nouvelle.

De plus,

la pression internationale a tenu un rôle important, et le

fort

mouvement de mobilisation au Chili aura permis l’ouverture de

négociations et un début de reconnaissance des

populations mapuches et de leurs spécificités. Et

espérons-le permettra de mettre un terme à la

violence

qui s’est abattue sur une minorité

opprimée depuis

au moins le coup d’état des

généraux

putschistes, il y a 37 ans de ça, et ainsi

régulera mieux

le dialogue entre les autorités civiles et de l'Etat.

Longtemps méprisée au sein de la

société

chilienne, la question Mapuche a franchi une étape

historique.

Ces « Indiens » qui n’en sont pas, les

originaires ou

natifs veulent surtout protéger certains de leurs

fondamentaux

et en une idée très respectable : le respect du

vivant.

Les mapuches que l’on trouve principalement au Chili et en

Argentine ont les mêmes particularités que tous

leurs

frères de lutte peuplant le continent de nord en sud. Ils

forment dans leur très large majorité des

nations,

c’est-à-dire bien plus que des constituants

ethniques ou tribaux au

regard de ce que l’on peut de temps à autre lire

à

ce sujet. Nous sommes au-delà d’une affaire

tribale, mais

face à des injustices qui au regard du droit international

fait

appel à une compréhension universaliste de ce

type de

situation.

Et c’est un peu là tout le problème, et

en quoi le

Chili même en ayant signé la Convention 169 de

l’OIT

(3) a traîné des pieds concernant

l’application des

textes internationaux. Ces dernières années, le

gouvernement de Madame Bachelet a mené une politique brutale

en

assimilant des militants indépendantistes ou autonomistes

à des terroristes, et en s’appuyant sur un arsenal

de lois

datant des restes de l’ancien dictateur Pinochet. Si les

militants de la cause Mapuche n’ont assassiné

personne. Du

pouvoir chilien, il restera un bilan assez sombre, une

répression injustifiable morts à

l’appui, notamment

de jeunes activistes.

Il en va de comprendre, non pas un

épiphénomène

culturel, mais une réalité très

prégnante

des populations originaires. Le terme «indien» pose

un

problème majeur, c’est un héritage

linguistique

espagnol datant de Christophe Colomb désignant de

la

sorte les hommes et femmes vivant depuis toujours

outre-atlantique, portant une confusion certaine et ayant

aidé

surtout à

noyer dans la masse les problématiques

amérindiennes. La

question n’est pas obligatoirement de partager une cosmogonie

commune, de vouloir singer les peuples originaires, mais de prendre en

compte leurs aspirations et ouvrir un peu plus grandes nos oreilles sur

cette communauté de destin qui s’ouvre

à nous dans

un monde ouvert. Internet offre la possibilité

d’une

meilleure circulation de l’information et cela change pour

beaucoup certains repères.

Dans le cas des mapuches et plus largement des populations natives de

l’ensemble continental, nous touchons là

à une part

de notre universel. Il en va de quel lien il est possible

d’entretenir avec des cultures qui n’ont rien

à nous

envier, notamment en ce qu’elles peuvent nous apprendre sur

notre

monde dans la relation que nous entretenons avec les

éléments naturels. Lévi-Strauss

soulignait sur

la question des savoirs, que les « sauvages »

avaient pour

connaissance, la maîtrise de plusieurs centaines de

végétaux. Ce que le quidam moyen vivant en Europe

ne

possède pas vraiment sur les richesses naturelles, ou ses

propres niches environnementales. Un savoir capital quand on sait les

menaces pesant sur les écosystèmes un peu partout

sur

cette planète, et de l’importance de ces savoirs

ancestraux qui tendent à disparaître du globe

à une

vitesse foudroyante.

Le combat des mapuches est à la fois exemplaire, et

significatif

parce que les habitants de l’Aurauco ont

été tout

simplement spoliés de leurs terres. Si, les mapuches

semblent

rejoindre les luttes écologiques contemporaines, en

réalité ils disposent en ce domaine de quelques

longueurs

d’avance. Les nations amérindiennes

amènent un

autre éclairage sur le vivant et le nier serait une

absurdité. Ce patrimoine universel, culturel et

écologique peut donner sens et aussi poser quelques

paradoxes

à nos pensées cartésiennes.

L’objet

n’est pas de légitimer un ordre des

différences,

mais de comprendre ce qui pousser tout à chacun à

comprendre des ensembles complexes et partager des savoirs essentiels

à la survie du genre humain. Protéger les

forêts,

les cours d’eau, les réserves minérales

ne sont pas

des abstractions. Ce sont des biens vitaux. Et rendre sa

dignité

à des peuples meurtris ne relève pas

d’un combat

passéiste.

Une bataille de gagnée n’est pas la fin de la

lutte de la

Nation Mapuche, il en va d’appliquer au mieux la Convention

169

de l’OIT (4) et l’on pourrait conseiller aux

autorités chiliennes de se référer

à ce

qu’a pu faire en ce domaine le Canada avec les Inuits. Quand

on

aborde la question des peuples originaires du continent

américain, on doit avant tout comprendre que l’on

ne parle

pas d’hommes et femmes d’un autre monde, leurs

revendications en apparence lointaines n’ont que peu de

différence avec les nôtres. Toutefois, il y en a

une

majeure pour la nation Mapuche, c’est un peuple que

l’on a

dépouillé de sa terre. Sa demande est de pouvoir

en

maîtriser ses ressources et selon des critères

propres au

respect de la vie, sous toutes ses formes. Cette demande est

légitime, pour autant tout reste à faire. Nous

devons ici

et ailleurs rester attentif à ce qui se passe en Argentine

et au

Chili concernant les mapuches. Plus largement nous devons accompagner

les peuples amérindiens à

s’émanciper et

à faire reconnaître leurs droits.

Notes

:

(1) Vidéos « liberté pour les

prisonniers politiques mapuches » (Pantuana TV) :

http://www.dailymotion.com/video/xeuhj2_liberte-pour-les-prisonniers-politi_news

(2) Le collectif de soutien au peuple Mapuche en France est

composé des associations suivantes : Fondation France

Libertés, l’AFAENAC, le Collectif des Droits de

l’Homme au Chili, MRAP, Comité de

Solidarité avec

les Indiens des Amériques - Nitassinan ,

l’association

Terre et Liberté pour Arauco, et l'association Bizikleta.

(3) Texte de la convention 169 de l’Organisation

Internationale du Travail

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C169

(4) Application de la Convention 169 par l’OIT :

http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--fr/index.htm

Cet article est sous la

mention tous droits

réservés

et ne peut faire l'objet d'une reproduction sans autorisation

|

|

|

|

|

| Vénézuéla

: (In)sécurité |

par Luis Britto Garcia, 8 oct.

2010

1.

La sécurité, comme le disait Montesquieu, est le

premier de tous les bien, car sans elle les autres n’existent

pas, et elle présente 2 aspects: elle-même, et la

perception que les citoyens en ont. En exacerbant la perception

d’insécurité, les mécanismes

de panique et d’agression de l’esprit saurien sont

déclenchés. C’est ainsi que

l’on crée les fascismes. Pour se sauver il est

nécessaire de désactiver cette perception

2

La presse publie des chiffres non-officiels selon lesquels le nombre

d’homicides par an serait passé de 5 968 en 1999

à 13 978 en 2009. En mai 2009 wikipedia nous donnait un taux

de 48 homicides pour 100 000 habitants par an ; ce qui nous

plaçait en sixième position mondiale. Que veulent

dire ces chiffres ? Les morts violentes dans des accidents de

circulation y sont-elles inclues ? Les chiffres sont-ils

pondérés par l’augmentation de la

population de presque un tiers, passant de 22 millions

d’habitants en 1999 à 28 835 849 en 2010 ? De

toute façon, ces chiffres sont les indices d’un

problème réel que nous devons analyser et auquel

nous devons remédier, au lieu de le renier.

3

Les enfants nés et ayant été

formés pendant le gouvernement bolivarien vont

bientôt avoir 10 ans. Leurs crimes ne peuvent pas

être plus importants que de voler le gouter de leurs

compagnons de classe. Les statistiques des délits se basent

sur des personnes nées et formées pendant la

Quatrième République. Les défenseurs

de la Quatrième République crachent contre le

vent, puisqu’ils accusent les actes d’une

génération qui a été

formée pendant qu’eux même

étaient au pouvoir.

4

Les difficultés de contrôler une

frontière de plus de 2 000 kilomètres ont permis

la pénétration de paramilitaires que nous

dénonçons depuis un certain temps. Il y a 2 ans,

le Président a reconnu que l’invasion

était parvenue jusqu'à Caracas. Les

infiltrés montent des cabales, supplantent la

pègre, assassinent des dirigeants agraires et syndicaux,

réduisent les communautés a la panique par

d’horribles crimes et blanchissent leurs capitaux a travers

des bingos, casinos, salles de jeux et maisons closes

parrainés par les autorités les plus corrompues,

immorales et nauséabondes. Selon le rapport 1998-2000 de

l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, la

Colombie avait à cette époque un taux de 61,7847

homicides pour 100 000 habitants, le plus haut taux du monde et deux

fois plus élevé que celui du Venezuela qui

était de 31,6138 pour 100 000 habitants. Un ordinateur

magique a par la suite réduit le taux de la Colombie a 37 et

élevé le notre a 48. Ce sont des chiffres qui

font réfléchir, vérifier, rectifier et

agir.

5

Mais il ne s’agit pas d’un problème

purement quantitatif. La présence d’organisations

délictueuses avec une formation, une discipline et un

financement militaire facilite une criminalité

qualitativement différente. Les données que nous

apportons au Seniat (Service National des Impôts au

Venezuela) sur notre situation économique sont vendues le

jour suivant par des colporteurs garce à ce qui

n’est finalement qu’une base de données

pour la sélection de victimes. Des délinquants

avec de fausses cartes de l’administration tributaire

inspectent les comptes d’un entrepreneur dont les enfants ont

été enlevés ; des criminels en

uniformes de policiers interceptent la voiture des malheureux. La

téléphonie mobile et les distributeurs

automatiques sont les instruments de nouvelles fraudes et de

stratégies comme l’enlèvement express.

Le vol de véhicules est entretenu par des réseaux

de ferrailleries connus de tout le monde où la marchandise

est recyclée et vendue en pièces

détachées, et par des mafias de fonctionnaires

qui falsifient leurs titres de propriété. Le

Venezuela ne produit pas de drogue, mais des organisations

supranationales tentent d’utiliser notre territoire comme

voie de trafic. Les journaux colombiens obtiennent les confessions du

trafiquant Hernando Gómez Bustamante (connu sous le pseudo

de Rasguño, l’égratignure),

détenu à Cuba et envoyé en Colombie,

et dont l’ordinateur « pourrait contenir des

preuves qui lient certains anciens chefs de l’AUC

(Autodéfenses Unies de Colombie) détenus dans la

prison d’Itagüí, à des

activités de trafic de drogues postérieures au

cessez-le-feu (El Colombiano, 23-3-2007, 8ª).

«Rasguño» affirme dans ce journal que

“Le Venezuela est le temple du trafic de drogue. Il y a une

association de vénézuéliens,

colombiens, brésiliens. Il est très facile de

faire du trafic parce que la bas ils n’attrapent a personne.

» Il s’agit d’une guerre formelle, contre

un ennemi militaire ou militarisé. Avant de commencer cette

guerre, il faut faire le ménage dans la maison.

6

Pendant ce temps, selon l’Organisation

Panaméricaine de la Santé, à Cuba le

taux d’homicides est de 0,0057 pour 1 000 habitants (641

personnes par an). Cela explique tout. On a recours à la

violence pour obtenir ou conserver un bien quand les autres

procédés ont échoué. Dans

des sociétés ou une infime minorité

accaparent les biens indispensables, la majorité

dépossédée opte pour la violence ou

l’inanition. Si le système de communication les

convainc 24 heures par jour que seul celui qui possède vaut,

la violence se convertira en valeur.

7

Face a la violence, dans des sociétés pleines

d’inégalités, il faut faire attention

aux remèdes qui sont pire que la maladie. Il faut

éviter les opérations qui impliquent la

détention massive de tout un quartier pour le seul

délit d’être pauvre. Il faut recommander

l’abandon des armes, mais que les neofascistes et les

paramilitaires donnent l’exemple. Il faut

accélérer l’intégration de

la Police Nationale, qui convertit en un seul organisme

coordonné la myriade de milices féodales aux

ordres exclusifs des caudillos locaux. Le remède contre la

délinquance est simple, mais amère pour tous ceux

qui s’en plaignent. C’est exactement ce que

l’opposition déteste : réparer

l’extrême inégalité sociale.

Source : Luis Britto Garcia en

Francés

|

|

|

|

|

| Équateur

: retour sur une tentative de putsch |

Propos

recueillis par Sophie Chapelle et Maxime Combes, le 6 octobre 2010

Propos

recueillis par Sophie Chapelle et Maxime Combes, le 6 octobre 2010

Que s’est-il passé lors de la tentative de coup

d’État en Équateur, qui a fait vaciller

l’un

des gouvernements de cette « gauche latino » aussi

diverse

que variée ? Existe-t-il des similitudes avec les tentatives

de

renverser la présidence d’Hugo Chavez au Venezuela

huit

ans plus tôt ? Ou s’agit-il d’une simple

contestation

corporatiste qui a dégénéré

?

Éléments de réponse avec Marc

Saint-Upéry,

journaliste et spécialiste de

l’Amérique latine qui

vit à Quito.

Que

s’est-il passé ce jeudi 30 septembre en

Équateur ?

Marc Saint-Upéry [1] : Le 29 septembre, le Parlement

approuve

une loi d’homogénéisation des salaires

du secteur

public impliquant la suppression de plusieurs primes

accordées

aux policiers et aux militaires. Des courriers électroniques

et

des tracts anonymes circulaient, semble-t-il, dans les casernes. Ils

dénonçaient ce que les membres des forces de

l’ordre considèrent comme une atteinte

inadmissible

à leurs avantages acquis. Alerté sur

l’agitation

régnant au sein d’un régiment de

policiers de la

capitale, le président de la République

décide de

se rendre en petit comité à la caserne en

question. Il

tente de convaincre les policiers des bienfaits de sa politique

salariale et leur rappelle les augmentations considérables

qu’il leur a accordées. Les policiers rebelles

continuent

à huer le chef de l’État. Certains

mentionnent que

le seul qui a vraiment fait quelque chose pour eux est

l’ancien

président Lucio Gutiérrez, un colonel

élu en 2003

et déposé en avril 2005 par une

rébellion civique

à laquelle a participé Correa. Dans le style

typiquement

provocateur qui est le sien, le chef de l’Etat

défie les

insurgés : « Si vous voulez tuer ce

président,

faites le ! ». Les choses tournent au vinaigre et, au moment

d’évacuer la caserne, le chef de

l’État, qui

souffre d’un problème au genou lui ayant valu

plusieurs

interventions chirurgicales, est violemment agressé,

notamment

par des policiers masqués. Il se réfugie dans la

clinique

adjacente du personnel de police, où il est

soigné.

Quelle

est la situation dans le reste du pays ?

Près de 40.000 policiers et quelques rares unités

militaires se mettent en grève, bloquant routes et

aéroports. Flairant l’impunité totale,

la

délinquance se déchaîne. La situation

est

particulièrement grave dans le port de Guayaquil, la ville

la

plus peuplée du pays. Des scènes de pillage, des

dizaines

d’agressions et des braquages s’y

déroulent. Rafael

Correa est ensuite « séquestré

» pendant une

demi douzaine d’heures dans la clinique de la police. Il y

est en

fait protégé à

l’intérieur par une

unité d’élite tandis que les policiers

insurgés l’empêchent de sortir. Des

négociations s’amorcent dans une ambiance de

chaos.

Pendant ce temps, le gouvernement impose un programme officiel unique

à toutes les chaînes de

télévision. Quelques

petits milliers de manifestants descendent dans la rue pour

défendre le Président. Le ministre de la

Défense

déclenche alors une intervention militaire qui se conclut

par un

combat très violent et la libération du chef de

l’État dans la soirée. Le bilan des

victimes est

d’au moins huit morts et une centaine blessés.

S’agit-il

d’une tentative de coup d’État

à

l’image de celui contre Hugo Chavez en 2002, ou de simples

manifestations de mécontentement qui ont

dégénéré?

Le coup d’État contre Chavez en 2002

s’est

déroulé dans une ambiance de polarisation sociale

et

politique hystérique. Avec d’énormes

manifestations

des deux camps à Caracas, le soutien actif de presque tous

les

partis et personnalités d’opposition, des chambres

de

commerce, de secteurs importants de l’armée et de

son

état-major, de la majorité des médias

privés, de la hiérarchie

ecclésiastique et du

Département d’État

américain. En

Équateur, aucun de ces acteurs ne s’est

prononcé en

faveur de la rupture de l’ordre constitutionnel.

Malgré

quelques mécontentements corporatifs latents,

l’hostilité de l’opposition de droite et

de certains

groupes d’extrême-gauche, ainsi que la critique

presque

systématique mais pas vraiment séditieuse des

médias, la situation dans le pays est beaucoup moins tendue.

L’ Équateur de 2010 n’est pas le

Venezuela de 2002.

Reste que l’opposant de droite Lucio Gutiérrez a

dénoncé depuis Brasilia – où

il était

présent en tant qu’observateur

électoral – la

« tyrannie » de Rafael Correa. Il est patent que

des hommes

de Gutiérrez et des individus infiltrés parmi les

policiers ont joué un rôle dans cette affaire,

mais il est

difficile de définir lequel.

Quelles

sont les hypothèses sur l’organisation du putsch ?

Selon l’une des hypothèses avancées

dans les

cercles officiels, les organisateurs de la déstabilisation

comptaient sur un effet domino qui, en quelques jours, aurait

mobilisé des unités importantes de

l’armée,

des secteurs de la fonction publique mécontents de la

nouvelle

loi et une partie du mouvement indigène,

aujourd’hui en

conflit ouvert avec le pouvoir. La majorité de

l’opposition et des élites économiques

aurait alors

fini par se rallier ouvertement au mouvement. L’intervention

impromptue de Correa aurait donc bouleversé leur plan et,

paradoxalement, étouffé le complot dans

l’œuf. Ce n’est pas

dénué de sens.

C’est bien là le modus operandi de certains

mouvements de

rébellion précédents. Je doute

cependant que les

conspirateurs aient pu parvenir à leur fin.

Malgré

certains mécontentements, le gouvernement jouit encore

d’une forte légitimité. La cote de

popularité de Correa tourne autour de 65%.

Certains

évoquent une tentative d’assassinat…

D’autres disent qu’il s’agissait

dès le

départ de tuer le président, notamment

à

l’occasion d’un prétendu « feu

croisé

», pour créer le chaos et décapiter son

mouvement,

Alianza País. Ensuite, une alternative de gouvernement

aurait pu

s’élaborer via des mécanismes

institutionnels ou

des élections. Il est presque certain que Correa a

été la cible de menaces de mort. Mais celles-ci

sont

surtout proférées à partir du moment

où les

policiers constatent que le président ne céderait

pas

à leurs revendications et que l’armée

allait

intervenir. Comment les conspirateurs pouvaient-ils savoir à

l’avance que le chef de l’État allait

venir les

défier dans leur propre fief ? S’il n’y

était

pas allé, comment auraient-ils pu l’assassiner ?

Cette

tentative de coup d’État a surpris à la

fois les

observateurs et le gouvernement. Que révèle-t-il

sur la

situation politique en Équateur ?

Le gouvernement prétend mener une «

révolution

» pacifique et construire une forme de « socialisme

»

assez peu défini. À mon sens, c’est

plutôt

une espèce de gouvernement « technocratique et

jacobin

» engagé dans une entreprise de modernisation

capitaliste

plus ou moins post-néolibérale, avec de forts

éléments de redistribution sociale et de relance

du

rôle de l’État, mais aussi une forte

dépendance du pétrole et d’autres

produits

d’exportation primaires. Le gouvernement Correa incarne

à

la fois une forme de rupture avec les gouvernements

précédents - davantage de transparence,

présence

de jeunes technocrates progressistes et de personnalités

liées aux mouvements sociaux... - tout en maintenant

certains

facteurs de continuité, avec le personnel politique des

régimes antérieurs ou la subsistance de vieilles

pratiques d’accumulation de pouvoir, voire de gestion de

négoces et de prébendes. Le tout sous la

direction

d’un président jeune, intelligent, dynamique et

charismatique, mais non dépourvu d’arrogance

messianique.

Le style agressif et provocateur de Correa agace non seulement ses

opposants, mais aussi une partie de ceux qui l’ont soutenu.

L’opposition politique est dispersée et sur la

défensive. Les grandes lois régulatrices

susceptibles

d’affecter les intérêts de certaines

élites

économiques n’ont pas encore

été

votées. L’accumulation, dans certains secteurs, de

ressentiments et de frustrations est bien réelle, mais trop

limitée et dispersée pour mettre en danger

l’hégémonie de la «

révolution

citoyenne ». Cela n’a toutefois pas

empêché un

secteur passablement aventurier de l’opposition de droite de

tenter de capitaliser certains mécontentements dans une

sorte de

« lumpen-putsch » étrangement mal

organisé.

Comment

ont réagi la population et la société

civile ?

Qu’en est-il du mouvement indigène, qui a par le

passé joué un rôle clef dans le

départ

d’anciens présidents?

À l’exception de certains

députés de droite,

proche de Lucio Gutiérrez, de certains secteurs syndicaux

contrôlés par un parti d’origine

maoïste en

rupture radicale avec le gouvernement et, semble-t-il, d’une

fraction régionale du mouvement indigène, tous

les

secteurs organisés, des mouvements populaires aux

organisations

patronales en passant par le maire de droite de Guayaquil et

l’état-major de l’armée, ont

manifesté

leur refus de la rupture de l’ordre constitutionnel. La

question

de savoir qui est plus ou moins sincère n’est

guère

pertinente, ce soutien formel est un fait politique majeur en soi. Le

parti Pachakutik, bras parlementaire du mouvement indigène a

demandé de façon virulente la

démission du

président et la constitution d’un front national

contre

son « autoritarisme » et son « attitude

dictatoriale

». Mais la puissante Confédération des

nationalités indigènes de

l’Équateur

(CONAIE), au terme d’un débat long et houleux, a

réaffirmé son opposition politique au

gouvernement tout

en dénonçant fermement ce qu’elle

considère

comme une tentative de coup d’État de la droite.

Dans la

rue, les mutins n’ont pratiquement pas réussi

à

mobiliser au-delà de familles de policiers et de quelques

groupes étudiants liés aux maoïstes. Du

côté du gouvernement, les manifestations sont loin

d’avoir été très massives,

mais elles ont

suffi à remplir la place du palais présidentiel

et les

rues adjacentes à la clinique de la police. Donc

à

étayer le sentiment de légitimité du

pouvoir.

À

quels défis sont confrontés Rafael Correa et son

gouvernement après ces événements ?

Correa affirme

que ce qui s’est passé ne sera « ni

oublié,

ni pardonné ». Qu’est-ce que cela