|

|

Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil

|

|

VENEZUELA, une fin d'année difficile...

1 - Chronique d’une défaite annoncée ou les ratés d’Hugo Chavez?

2 - La démocratie vénézuélienne n'est pas en danger,

& Penser l'après Chavez, Benito Perez

3 - Le Venezuela à l’épreuve du socialisme ?

4 - Bourbons d’Espagne et vérités difficiles à entendre

5 - Petits calculs pétroliers, Jean-Luc Crucifix

6 - L’économie vénézuélienne sous Chavez, Luis Sandoval et Mark Weisbrot

|

|

Amérique

Latine

archives

des articles 2007

Sommaire

: 4ème partie

|

|

|

|

|

Chronique

d’une défaite

annoncée... ou

les

ratés

d’Hugo Chavez ?

Lionel Mesnard, le 6

décembre 2007

|

|

L’ampleur

de la désinformation est un élément

inquiétant pour les démocraties. C’est

une

véritable lame de fond et elle emporte tout

équilibre de

la pensée. L’exemple

vénézuélien est

à ce titre à la fois rageant et

révélateur.

Rageant, parce que tout citoyen a droit à une information au

plus fiable et qu’en ce domaine il y a formatage des esprits.

Révélateur en raison des nouveaux

équilibres

politiques du monde et d’une presse vide de toute analyse.

Toutefois des plumes tentent de mettre un peu de raison, elles ne sont

pas nombreuses. Ce qui domine ce sont des attaques sans fondements.

Elles partent généralement de

l’opposition la plus

radicale et atterrissent comme par enchantement dans les

médias

francophones, et plus exactement à

l’échelle

planétaire.

Le

phénomène interroge

fortement, même si il est à pondérer

selon les

pays, en France nous avons un problème épineux.

C’est un cancer pour la démocratie dont on

commence

à mesurer les dangers. Car si je prends certains arguments

concernant Hugo Chavez, je pourrais affirmer que nous vivons dans

l’hexagone dans «une dictature»

(concentration des

pouvoirs économiques, médiatiques et politiques).

Si nous

faisions une comparaison des deux constitutions, la nôtre ne

dispose pas de réels contre-pouvoirs et ne

délègue

pas grand-chose en matière de responsabilité

citoyenne

autre qu’un bulletin de vote. Le protagonisme est une

donnée absente, et les embryons de pouvoirs citoyens comme

les

conseils ou comités de quartier sont entièrement

contrôlés par les élus. De plus nous

avons un

ministère de l’immigration qui organise la chasse

aux

faciès et tente d’éthniciser le peuple

français, normalement la République

«est une et

indivisible».

À

regarder de près la cinquième

République du

Venezuela s’est empreint de certains mécanismes

propres

aux institutions françaises, à pas mal de ses

références. Si l’on reprend certaines

terminologies

administratives, on peut y voir des similitudes, mais le

cœur du pacte entre la nation et son peuple ne sont

certainement

pas aussi monarchiques que les nôtres. Chavez

n’est

pas bolivarien par hasard et préfère pour des

raisons

évidentes un système centralisé.

L’histoire

du Venezuela sait à quoi a abouti la

régionalisation,

c’est-à-dire construire des petits

états

concurrents avec des potentats à leur tête. Il a

choisi

par exemple de déléguer du pouvoir aux structures

de

base, pour faire en sorte que les financements arrivent où

ils

sont nécessaires et n’atterrissent pas dans les

poches de

quelques élus, oligarques ou fonctionnaires

véreux.

Je

ne vois pas vraiment pour Hugo Chavez une grande catastrophe avec

l’échec du oui à la modification de la

constitution, un raté tout au plus, comme fut sa tentative

de

présenter son pays au Conseil de

Sécurité de

l’ONU en 2006. En réalité

c’est une

preuve de plus des forces vives et démocratiques, et de ce

que

chaque journaliste souhaiterait faire de ce pays. Dans 95% des articles

soit tout est noir, soit tout est tout blanc, en

réalité

tout est gris. Dans le cas du scrutin

référendaire du 2

décembre, Hugo Chavez a fait peur à son aile

«sociale-démocrate» prise en tenaille

entre les

ultras des

2 camps. Si les arguments de l’organisation

PODEMOS avaient

pu être un peu moins méprisé et pris en

compte, et

ses représentants dénoncés comme des

«traites», il n’aurait pas

manqué au final

entre 130.000 voix et 200.000 voix (pour un peu plus de 9 millions de

votants).

Les défis à

ne plus contourner

La

quatrième République n’a jamais pu

vraiment

construire un état de droit, la nation

vénézuélienne malgré cette

évidence

est restée engluée face aux questions de

corruption,

faute d’une justice efficace. J’ai

entendu sur place

des inepties du genre, «il faut faire deux ou trois

exemples». Car beaucoup savent qui vit grassement du

détournement

des richesses du pays, ou qui sont, les élus, les

fonctionnaires et entrepreneurs

ne respectant pas la légalité. Selon un bon vieux

proverbe français, il n’y a pas de feu sans

fumée. La

justice doit pouvoir s’exercer face à tous les

délits, sinon c’est comme un instrument au service

d’une justice de classe, et ce sont les milieux populaires

qui en

paient la plus lourde charge. La loi est une colonne

vertébrale

et si elle s’affaisse le corps social dans son entier en est

victime. À Cela, on peut y joindre la question douloureuse

de la

violence, qui se trouve également en rapport avec le

deuxième défi de Chavez. Son premier

défi est de

s’attaquer aux fondements d’un état de

droit social,

la loi doit s’appliquer pour tous et sans exception.

Le

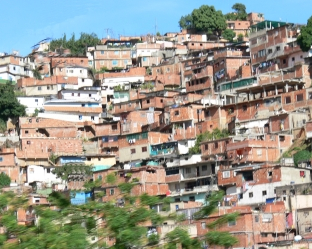

deuxième défi, réside à

savoir changer le

monde urbain et en particulier le devenir de Caracas (cela va de

concert pour d’autres métropoles du

pays). Sa

croissance est de 200.000 habitants supplémentaires par an.

À ce rythme, les caraquéens feront face

à des

déséquilibres sans cesse croissants, en raison

notamment

de la concentration des pouvoirs économiques et politiques,

facteurs évidents d’un afflux de nouveaux

habitants en

quête de travail. Paradoxalement elle est moins

bien

dotée ou soutenue que le monde rural, c’est une

des

capitales dans le monde disposant d'une des densités les

plus

faibles par habitant. Avec une augmentation de 20.000 voitures par an

en 2006, elle

est particulièrement anxiogène,

polluée et

consacrée plus à la circulation automobile,

qu’au

déplacement du piéton. La pollution sonore y

atteint des

records, les services publics de l’entretien sont trop

souvent

défaillants, et, en certains lieux, cela croule sous les

déchets, et l’eau et le gaz font

défaut, quand les

terrains ne s’affaissent pas en période de grosses

intempéries.

C’est au

cœur du quotidien

qu’il faut (ré)engager la révolution.

Il importe de

combattre

toutes ces petites et grosses injustices qui au final pèsent

lourd. La violence se conjugue sous diverses formes et

Caracas

encore pour exemple détient un triste record celui

d’être la troisième ville la plus en

proie à

la criminalité sur le sous-continent américain,

après Sao Paolo et Rio au Brésil. Sachant que la

criminalité sur le continent est sans nul rapport avec ce

que

nous connaissons en Europe (de l’ordre de un à

seize si

l’on établit une échelle de la violence

d’un

continent à l’autre).

Plus

d’une centaine

d’homicides, à Caracas, en fin de semaine

n’a rien

d’exceptionnel en période de fêtes.

L’alcool

et la circulation des armes sont des éléments

importants,

tout comme des systèmes mafieux agissants en particulier

dans

les régions. La réforme des polices est un sujet

brûlant mais essentiel. Une fois de plus c’est un

reste de

l’ancien président Carlos Andres-Perez, qui a eu

pour

idée géniale de supprimer la police nationale,

créant ainsi de multiples polices. Ces polices sont un des

rouages les plus corrompus au Venezuela et il est temps d’y

mettre une énergie certaine à

réformer de fond

en comble.

Socialisme un débat

ouvert et à ne pas clore

Pour

ce qui est du socialisme, le débat s’ouvre, et il

doit

vraiment tenir compte des erreurs commises au 20ème

siècle mais aussi tenir compte des résistances

actuelles.

Ce qui n’empêche nullement de procéder

à des

réformes comme la réduction du temps de travail.

Il

manque là aussi une construction, qui procède

à

penser la réduction du temps de travail en rapport avec

l’évolution de la productivité, et

aussi de

procéder à des aménagements selon les

besoins de

la production (lire André

Gorz ou se

référer au

travail de Dominique Taddéi sur ces questions). La

couverture

sociale universelle est aussi à mettre en œuvre,

cette

réforme serait un grand pas vers un grand service public de

sécurité sociale. Il y a de quoi largement

rassurer les

petites classes moyennes, les voix qui ont manqué le

soir

du 2 Décembre.

Mais le

socialisme demande une

élaboration idéologique, et point primordial une

réflexion sur le pouvoir. Oui certes, il y a Marx, mais pas

seulement, le vingtième siècle a

été

façonné par quelques grandes intelligences.

Freud,

Einstein, Gandhi, Mandela comme figures universelles ont

contribué à penser le monde en d’autres

termes.

À Chavez de savoir ce qu’il veut laisser

à

l’histoire de notre humanité présente

et fuure. Il

ne sera jamais le socialisme à lui tout seul et ne doit pas

reproduire certains travers. Soit il évolue comme il a su

faire

à plusieurs fois, soit il recommencera les mêmes

erreurs

et dans ce cas en 2013, il ne restera que des larmes sur nombre

d’illusions à ses partisans.

Le

pouvoir

n’est pas une fin en soit, et il temps de tenir compte des

erreurs et se soucier un peu moins des apparences mais plus du fond.

Chavez, tout comme Sarkozy, Uribe, Bush, Poutine abusent de la

société du spectacle. Et ce système

qui condamne

l’intelligence critique à de quoi nous

inquiéter.

Moins de causerie s’impose, et le Venezuela aura toutes les

chances de voir son «Phénix renaître de

ses

cendres». Il reste cinq années de plein exercice

pour

consolider les réformes et construire un appareil productif

au

niveau des nations occidentales. Et engager cela va de soit les

perspectives d’une société alternative

face au

modèle économique dominant.

Il

n’y a pas

vraiment de quoi chômer, sauf à remettre de

l’humain

dans la machine sans le broyer. Hugo Chavez a su conquérir

les

plus déshérités parce que son travail

a

consisté à répondre au quotidien des

gens.

Aujourd’hui, il doit se soucier de leur

émancipation. Il

peut servir d’exemple et susciter à ce que tout le

monde

prenne part efficacement aux changements. Je sais que le terme

n’est plus vraiment de vogue, mais le socialisme a

laissé

une belle idée. L’autogestion fait appel

à la

responsabilisation de tous, à ce que nous soyons plus

dépendant uniquement des pouvoirs centraux ou

bureaucratiques. Cette direction est la seule

crédible

quitte à passer pour un gauchiste

arriéré.

C’est totalement à contre courant, mais

à force de

s’en remettre à un sauveur suprême on en

connaît l’issue.

Même

si je m’accroche

à une perception peu optimiste, je garde un léger

espoir.

Il serait temps d’ouvrir les yeux et sortir un peu de nos

nuages,

ou de faire de la politique pas comme tout le monde. La politique est

une chose trop sérieuse pour la laisser à nos

seuls

élus, le fonctionnement du politique est en cause. Je ne

peux

expliquer en quelques lignes une conception économique qui

met

l’Homme au centre des enjeux, car se profile des

transformations

écologiques plus que menaçantes et qui prendront

effet

plus rapidement que prévu. Nous devons inventer ou nouvel

art de

vivre ensemble et dépasser certaines impulsions. Ras le bol

de

ces théories comploteuses, nous sommes en

présence de

mécanismes d’une très grande

complexité,

«des systèmes observables» pour

simplifier. Le

simplisme n’est pas de mise, mais je ne vois toujours pas

poindre

un vrai débat entre le monde des sciences et le politique,

autre

que celui de favoriser les armées et armements de la

planète, voire le marketing...

Le

prisme culturel me

questionne, il en dit beaucoup mais il ne répond

à rien,

il fragmente au lieu de rassembler l’Homme en une

humanité

pensante. Peut-être est-ce un nouvel humanisme que certains

cherchent à penser? Il n’y a pas

d’homme

nouveau à présumer et le terreau philosophique

n’est pas d’une très grande

fiabilité. Du

marxisme en fait, il ne reste plus grand-chose, sauf une bouillie.

Définir un nouveau socialisme passe néanmoins

à

travers une analyse historique, une critique du capital et des

phénomènes religieux et la prise en compte des

aspirations sociales à un mieux être.

Mais

c’est insuffisant pour comprendre les blocages, en

particulier les conséquences de l’inhibition

de l’action.

Oui nous aspirons tous aux bonheurs, mais oublions à quelle

économie nous répondons. Finalement, peu

importe

le lieu

de la planète, c’est un défi de

l’altérité au service de

l’intelligence

critique qui s’offre à nous. De nos erreurs

essayons

d’en faire une force et c’est ainsi que tous nous

nous

relevons de nos échecs.

|

|

|

|

|

|

Venezuela: penser l'après-Chávez

*

La démocratie

vénézuélienne n'est pas en

danger

2 articles de

Benito Perez, 4/12 et 30/11/ 2007

|

|

|

|

|

|

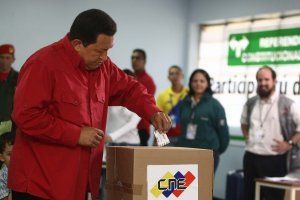

Venezuela: penser

l'après-Chávez : Pari perdu

pour Hugo Chávez. La réforme constitutionnelle

voulue par le

président vénézuélien a

été rejetée dimanche de justesse par

le peuple.

Le choc est rude, après neuf années de faciles

victoires électorales. A

peine un an après sa réélection

jusqu'en janvier 2013, Hugo Chávez

avait choisi de rejouer son va-tout dans les urnes. Disposant d'une

écrasante majorité au Parlement, le

président aurait pu avancer

gentiment – de loi en loi – vers son

modèle de socialisme démocratique

«du XXIe siècle». Mais s'attendre

à une telle stratégie, c'était

méconnaître le personnage, ses ambitions

politiques et l'idée qu'il se

fait d'une fonction présidentielle organiquement

liée au peuple.

Dans

un vaste «paquet» constitutionnel, Hugo

Chávez avait rassemblé une

série de mesures qui visaient autant à

institutionnaliser son bilan

passé («Missions»[1],

nationalisations, coopérativisme) qu'à mener de

nouveaux projets

ambitieux, tels que l'instauration d'une protection sociale universelle

ou l'obligation pour l'Etat d'assurer la sécurité

alimentaire. La

réforme prévoyait en outre de diffuser le pouvoir

à la base – les

Conseils communaux participatifs – et,

parallèlement, de renforcer les

prérogatives de l'exécutif national.

Habitués

aux référendums, les Suisses savent à

quel point l'élaboration

de ce type de «paquet ficelé» est

périlleuse. Additionnant les

oppositions sectorielles à celles de la droite, la

réforme proposée par

Hugo Chávez a également suscité des

doutes chez certains de ses

électeurs habituels. La hausse de l'abstention (44%, contre

25% en

2006) témoignerait de ce scepticisme face aux nouveaux

pouvoirs qui

devaient être conférés au chef de

l'Etat ainsi qu'à sa possible

réélection jusqu'en 2020.

De ce point de vue, l'échec de dimanche pourrait

paradoxalement offrir

une nouvelle dynamique au camp bolivarien.

A

moins qu'elle ne s'entête

à instaurer la réélection

illimitée, la gauche

vénézuélienne est

appelée à se réinventer hors de sa

figure tutélaire. Les difficultés ne

manqueront pas, dont le risque de voir les cinq dernières

années du

mandat d'Hugo Chávez tourner à la guerre de

succession, mais l'enjeu en

vaut la peine.

L'autre crainte serait de voir un gouvernement, apeuré par

l'échec,

geler les projets les plus radicaux de sa réforme

constitutionnelle.

S'ils devaient être réactivés, le

passage à la journée de travail de

six heures ou l'expropriation des grandes

propriétés terriennes, par

exemple, se heurteront à une opposition

requinquée et à la difficulté

de «lire» la volonté populaire

derrière le rejet du «paquet»

constitutionnel... Mais, là aussi, la prise de risque est

nécessaire:

toute stagnation du processus bolivarien signifierait un recul de

l'espoir populaire qui le porte.

La mission

n'est de loin pas impossible. Car si elle a remporté sa

première victoire dans les urnes, l'opposition

vénézuélienne en sort

paradoxalement affaiblie. Son principal fonds de commerce est plus

qu'entamé: qui pourra encore décemment croire

qu'un président élu

démocratiquement qui reconnaît une

défaite électorale est un dictateur?

Note

:

[1] Affectation des revenus

pétroliers à des projets sociaux,

éducatifs et sanitaires.

Source : http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=438137

photo :

Agence ABN photo :

Agence ABN

La

démocratie vénézuélienne

n'est pas en danger : Peu avant la disparition

de la IVe République française, qui allait

déboucher sur un renforcement constitutionnel des pouvoirs

présidentiels, Charles de Gaulle avait manié

l'ironie pour apaiser les

craintes d'un journaliste sceptique: «Croit-on

qu'à 67ans je vais

commencer une carrière de dictateur?» avait

rabroué l'ancien militaire,

avec son légendaire sens de la formule. Mais, en 1958, le

général

français était bien loin d'affronter la

quasi-totalité de la

médiacratie internationale, qui instruit aujourd'hui le

procès d'Hugo

Chávez et de sa réforme constitutionnelle.

Pour les adversaires du

président vénézuélien, la

Charte

fondamentale proposée ce dimanche en

référendum serait la «preuve»

enfin révélée du caractère

«dictatorial» qu'ils prêtent depuis des

années à Hugo Chávez. Si la

réforme était acceptée, assurent-ils,

le

chef de l'Etat vénézuélien

concentrerait des pouvoirs semblables à ceux

de son ami cubain Fidel Castro. «Un modèle d'Etat

socialiste,

marxiste-léniniste, étatiste est contraire

à la nature de l'être humain

parce qu'il établit la domination absolue de l'Etat,

restreint la

liberté personnelle et la liberté religieuse, et

cause une très grave

détérioration de l'économie,

provoquant une pauvreté

généralisée»,

avertit par exemple la Conférence épiscopale

vénézuélienne.

On frémit. Pourtant,

en épluchant les soixante-neuf nouveaux

articles mis au suffrage, on ne trouve guère d'indices de la

«dictature

du prolétariat» annoncée. A contrario,

le nouvel article115 définit et

garantit expressément la propriété

privée au même rang que trois autres

types de possession (sociale, publique et collective)...

Le fonctionnement des

institutions n'est pas davantage

bouleversé. L'exécutif voit certaines de ses

attributions renforcées,

notamment en matière de gestion territoriale ou

d'état d'urgence, dont

l'application est élargie, afin de répondre

à des tentatives de

déstabilisation comme celles subies en 2002 et 2003. Mais on

note aussi

un processus de décentralisation du pouvoir, avec la

création

d'institutions communales participatives. Autre avancée

démocratique:

le retour de la Banque centrale dans le giron des pouvoirs publics.

Quant

aux «libertés personnelles»

invoquées par les évêques, elles

semblent particulièrement choyées. La nouvelle

Constitution prévoit

ainsi de réduire la journée de travail de huit

à six heures à l'horizon

2010 et d'instaurer une protection sociale au

bénéfice des travailleurs

indépendants, soit la majorité des actifs. Des

dispositions attendues

avec impatience par la population et qui expliquent certainement les

difficultés des anti-Chávez à faire

campagne sur le texte soumis au

vote. A une exception: le très symbolique article230 qui

allonge le

mandat présidentiel à sept ans et ouvre la

possibilité, pour un

sortant, de se représenter devant les électeurs.

«Présidence

à vie» déguisée, accuse

l'opposition, relayée avec

force par les médias internationaux. En particulier en

Europe, quand

bien même une dizaine de pays du Vieux-Continent connaissent

la

non-limitation du nombre de mandats –à l'instar de

la France– sans pour

autant disposer d'un référendum

révocatoire comme au Venezuela...

Il est

particulièrement pathétique de voir les

commentateurs

politiques d'outre-Jura «s'inquiéter»

dans une belle unanimité qu'un

président «autoritaire» et

«populiste[1]»

«conduise son pays avec le doigté habituel des

dictateurs[2]»,

alors qu'il soumet un changement constitutionnel au

référendum

populaire. Des médias qui, en même temps, saluent

la volonté de Nicolas

Sarkozy de faire adopter par la seule Assemblée nationale

une

Constitution européenne rejetée il y a deux ans

par le peuple

français...

Que le processus de

transformations sociales mené au Venezuela

provoque des réactions à la mesure des enjeux et

de la personnalité

impulsive d'Hugo Chávez n'a rien d'étonnant. Mais

l'outrance de la

critique disqualifie ceux qui la portent. Une remarque qui vaut

également pour Hugo Chávez, dont les diatribes

assénées à ses

adversaires («traître»,

«diable», fasciste»...) contribuent aussi

à

figer le débat autour de positions caricaturales.

C'est

d'autant plus regrettable que l'option prise par le leader

socialiste de renforcer les pouvoirs présidentiels afin

d'accélérer ou,

au besoin, de défendre «sa»

Révolution aurait mérité un vrai

débat

critique au sein du camp progressiste, au Venezuela comme à

l'étranger.

Pour notre part, cette concentration des pouvoirs ne nous

paraît ni

souhaitable ni nécessaire. Pas plus que de rendre le projet

bolivarien

d'émancipation populaire dépendant d'un seul

homme, fût-il Hugo Chávez.

Notes : [1] Le Monde du 20 novembre.

[2] Le Figaro du 23 novembre

Source

:

http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=438116

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le

Venezuela

:

à l’épreuve du socialisme?

Lionel Mesnard, le 17 novembre 2007

|

|

Le

2 novembre 2007, l’Assemblée Nationale du

Venezuela a approuvé les 69

articles modifiant la constitution de la République

Bolivarienne. Il

devrait suivre un referendum populaire sur l’approbation des

articles

en question le 2 décembre prochain. Un mot

n’échappera à personne,

cette constitution sera « socialiste » en plus de

son appellation en

référence à Simon Bolivar. Si bien

sûr une majorité de

vénézuéliens se

prononcent en faveur d’un changement constitutionnel, cette

nouveauté

va provoquer un tollé politique et journalistique mondial.

En l’état,

rien n’est joué, mais les articles de la presse

dominante ou

cybernétique faisant part de ce choix commencent

à donner le la de la «tentation

totalitaire» (1). Il y aurait comme un aveuglement

pour

certains à soutenir un processus socialiste de

transformation sociale,

économique et politique au Venezuela?

Le

socialisme renvoie à

l’idéologie mise en pratique du temps du glacis

soviétique avant 1989.

À juste raison, il peut naître un sentiment de

peur, mais nous nous

éloignons de la raison. Nous ne pouvons analyser dans les

mêmes faits,

l’histoire de l’URSS, aujourd’hui

disparue, et ce qui se déroule en

Amérique Latine. Certes nous avons le cas cubain, mais il ne

faut pas

prendre cette exception continentale pour la règle commune.

Les

mouvements «marxistes» sur le continent

américain n’ont jamais eu les

mêmes capacités et le même devenir

historique qu’en Europe. On peut

chercher des comparaisons, des relations, mais dans

l’ensemble il ne

faisait pas bon de se réclamer d’une

idéologie du progrès et du partage

outre-atlantique. À ne pas étudier

l’Amérique dans son entier politique

et historique revient à ne pas comprendre grand chose des

peuples qui y

vivent, encore moins de ce que furent leurs luttes et ce qui fit

abondamment coulé le sang de 1492 à nos jours.

Même

si les

disparités sont grandes entre un canadien et un argentin, il

existe une

communauté de devenir qui nous échappe en Europe.

Nous avons trop

tendance à regarder notre histoire en posant une grille

d’analyse qui

vaudrait à l’ensemble du genre humain, et sans

tenir compte de toutes

les mémoires historiques, et ce qui échappe

à «l’histoire officielle».

Appréhender véritablement

l’Amérique, c’est lui

reconnaître toutes

ses facettes, ses paradoxes, c’est chercher à

comprendre comment s’est

constitué le continent de nord en sud.

L’anti-américanisme

est un non-sens

Il y

a avant tout à saisir, que

l’«américain» ne se

résume pas aux seuls

étasuniens. C’est un peu comme si nous assimilions

l’Europe entière au

destin des seuls anglais, français ou allemands…

Du moins l’image que

nous en avons ne correspond pas aux visages des populations, le trait

fort est un savant mélange de culture européenne,

africaine et des

premières Nations (peuples amérindiens). Nous

sommes face à 900

millions d’habitants dont environ 385 millions

d’hispanophones pour

environ 325 millions d’anglophones (plus 175 millions de

lusophones et

15 millions de francophones). La plupart des langues

d’origine ont

disparu ou sont très menacées, la Bolivie est un

des rares pays ou

subsiste 2 langues natives (le quechua et l’aymara) pour un

peu plus de

la moitié de la population.

Comment

ignorer les volontés

hégémoniques et militaires qui ont eu cours au

20ème siècle ? Qui peut

nier l’impérialisme étasunien et le

rôle de la doctrine de Monroe dans

cette réalité panaméricaine de

construire une seule voix pour les

Amériques? Il n’existe pas de nations

latino-américaines n’ayant pas

connu d’interventions directes dans ses affaires politiques

ou

économiques. Qui peut encore nier les soutiens pas si

lointain à des

régimes fascistes au nom de la lutte contre le communisme?

De nos

jours, il s’agit de lutter contre l’axe du mal,

d’imposer de la même

manière à l’échelle du monde

une idéologie impérialiste.

Jamais

les USA ne seraient devenus si puissants, si sa politique

extérieure ne

l’avait pas conduite à reprendre les jougs de la

domination espagnole,

et les leviers économiques mis en place par les

britanniques. Se sont

sur les ruines des colonies du royaume d’Espagne et dans les

pas des

intérêts de la Grande-Bretagne, que se dessinera

une politique de

domination sans égal. Au vingtième

siècle, de Théodore Roosevelt à

Georges Bush, hormis la parenthèse du président

Franklin

Delano-Roosevelt, les conservateurs comme les

démocrates imposeront

une doctrine de fer à l’ensemble des nations du

sud. Toute tentative

politique d’échapper au bloc continental se

traduisait par

l’élimination de l’opposant au pouvoir

ou des oppositions nationalistes

ou socialistes, pire révolutionnaire. Il ne fallait en aucun

cas

toucher à un système si juteux et

inégal dans la répartition des

richesses. Les plus values qu’ont pu enregistrer les groupes

de négoces

ou les multinationales US ont permis l’enrichissement et la

domination

d’une nation au détriment des autres. La

superpuissance des Etats-Unis

n’existerait pas si elle n’avait pas

préservé sa chasse gardée,

aujourd’hui une partie de ses ouailles cherchent à

s’en libérer.

Le plus

symbolique est la

question

linguistique, la langue dominante n’est plus

l’anglo-américain, les

hispanophones sont les plus nombreux et actuellement aux Usa, 40

millions, soit 10 à 15% de la population est

d’origine

latino-américaine. Je me suis souvent interrogé

sur «l’anti-américanisme», et

en quoi ce mot

pouvait comporter comme

erreurs dans la bouche d’un européen lambda. Je ne

me suis jamais

reconnu dans un système consistant à amalgamer

une critique du système

dominant et un peuple, étasunien soit-il. Il ne faut pas

confondre les

gestionnaires d’une mécanique,

c’est-à-dire les gouvernants ou

politiques et le reste de la population. Le premier constat

à poser est

que «l’Américain»,

sous-entendu sur le vieux continent, n’a plus

vraiment le reflet du «cow-boy» mais celui du

paysan andin ou du

travailleur migrateur d’Amérique centrale.

C’est beaucoup moins

romantique…

Depuis le début des

années 2000 un tournant s’est engagé

Personne

ne pouvait vraiment envisagé qu’une nation de

nouveau se déclarerait

«socialiste». Ce n’est pas une

décision

à la légère et mérite

d’abord

d’être resitué dans son contexte, mais

aussi de s’interroger si cette

idée est vraiment opportune? Si l’objet est une

redistribution des

pouvoirs, un meilleur contrôle des centres de pouvoirs, et la

construction d’une économie solidaire. Si ce

socialisme de plus

s’exerce dans des règles démocratiques,

pourquoi préfigurerait-il d’un

nouveau totalitarisme? La reconduction de Chavez à la

tête de l’État

vénézuélien est un

élément mineur de cette réforme, et le

mode de

révocation à mi-mandat n’est pas remis

en cause. L’important est de

résister aux pressions extérieures et engager une

réforme de l’État,

les missions deviendraient ainsi un outil étatique

d’intervention,

permettant de clarifier le rôle et les fonctions de ces

organismes de

soutien à caractère universel (elles sont

nées lors du dernier mandat

présidentiel). Les missions ne pouvaient échapper

à une réorganisation,

à une telle échelle d’implication,

elles ont toutes leur place au sein

des services publics.

Les pouvoirs grandissants du

président

Hugo Chavez posent toutefois un problème, et par ailleurs ce

n’est pas

en réduisant la semaine à 36H00 de travail que

pour autant, l’on

devient «socialiste». Le socialisme

n’est pas l’enjeu d’un individu,

personne en soit n’est propriétaire de cette

idéologie. Certes,

certaines mesures sont empreintes de la maison commune, mais

j’ai peur

que le socialisme ne soit vraiment à l’ordre du

jour, même si on

l’emmitoufle dans un vaporeux discours sur la transition. Le

mode

suivez-moi nous allons construire une autre

société, ne marche pas

vraiment au Venezuela, pas plus qu’ailleurs. Plus que les

dangers, je

me méfie de l’affichage et du culte de la

personnalité du leader

vénézuélien. On ne fait pas la refonte

du socialisme en quelques

années, du moins, l’on prouve que

l’action collective est plus forte

que l’individualisme en cours dans le camp chaviste. En ce

domaine, je

ne suis pas totalement myope et je crains des lendemains qui

déchantent.

Si le socialisme est une

évidence, il ne se

proclame pas, il se construit. Et, l’on ne passera pas de

l’économie

libérale à une économie socialiste

sans une meilleure prise de

conscience des enjeux collectifs. À contrario, il

n’y a pas un dogme

interdisant de se penser et d’agir en tant que socialiste. Je

crois

surtout que l’on confond avec le républicanisme,

cette empreinte

particulière toujours aux limites du social sans en

construire un

contrat du même nom. À moins d’un mois

du référendum sur les articles

modifiant la constitution de la République Bolivarienne, je

m’interroge

sur la pertinence de cette réforme. Si

j’étais

vénézuélien que

ferais-je? Je ne le suis pas, toutefois j’ai un

doute et j’ai

l’impression que quelque chose ne suit pas. Je crains

qu’Hugo Chavez

n’aille un peu vite en besogne. Je partage sa perception

à long terme,

mais est-il conscient du fossé à

résoudre?

Il fait état

d’une

transition vers le socialisme, mais il ne tient pas compte

d’une

société à mille lieu de

l’enjeu. J’ai peur que ne vienne qu’un

vernis

de socialisme, les réformes de structures vont certes

transformer la

donne politique, mais il risque d’y avoir un grand absent, la

redistribution des pouvoirs économiques et sociaux. Quoi

qu’on dise sur

le Venezuela, sa révolution a les atours d’une

grande surface

commerciale où chacun y fait son marché. On peut

saluer les évolutions

intervenues ces dernières années, mais en huit

ans, on ne change pas

une société ayant subit une dépendance

extérieure forte depuis

quasiment sa création.

Il existe trop

de contradictions entre

le discours et les réalités, le régime

bolivarien est certes de gauche

et progressiste, mais le pays est bel et bien capitaliste et vit

à

corps perdu dans l’illusoire de la consommation. Et pour ceux

qui ne

l’auraient pas encore compris, le socialisme, ça

ne se décrète pas. À

contre-exemple, Cuba est bien plus disposée à

devenir une société

socialiste que le Venezuela… Je

m’entends par le niveau scolaire et

culturel des cubains, et non au fait d’un article de loi.

Quand il

existera des millions de «Chavez» en mesure de

s’émanciper du système

nous pourrons nous satisfaire d’une avancée vers

le socialisme. Pour le

moment, tout tourne autour d’une personne et va à

contresens d’une

émancipation future du pays et de ses citoyens.

Les défis du

Venezuela

Difficile

de savoir à l’avance ce qui peut advenir du

Venezuela, ce qu’il importe

de saisir c’est la nature des défis à

entreprendre. Ils sont nombreux,

colossaux, et ils se résoudront seulement si, - il y a une

prise de

conscience collective des enjeux (si j’insiste!).

Redéfinir les bases

du socialisme est une question vitale, et pas simplement pour les

Vénézuéliens. Rendons un hommage clair

à ce peuple en mouvement. Il a

ouvert une nouvelle brèche, là où

depuis l’écroulement du mur de Berlin

nous contemplions les ruines d’un système

totalitaire, et subissions en

contrecoup un système inégalitaire. Toute

réflexion idéologique

semblait caduque, limitant nos champs à analyser le versant

Rhénan ou

anglo-saxon du capitalisme.

Le tout finissant par

ne faire

qu’un système global et devenant au fil des ans

une machine à broyer

toute forme d’intelligence, notamment critique.

L’imaginaire social et

économique était aux abonnés absents

et nous devions accepter

l’adaptation nécessaire à une

mécanique implacable, l’humain ayant

moins de liberté de circulation qu’une

marchandise. Le « libéralisme »

dans son sens propre de libertés ou

libéralités ne procède qu’en

faveur

du bien matériel, l’exigence éthique ou

morale n’a pas lieu d’être. Ce

qui procède de l’humanité,

c’est-à-dire nous, cet ensemble improbable

mais indispensable à la bonne conduite du marché,

n’a pas vraiment son

mot à dire et pourtant ?

Le Venezuela est

venu comme par

enchantement mettre un frein à ce tout régnant

global. Le socialisme

aurait pu passer à la trappe et n’être

plus qu’une vieille illusion. Il

a repris langue justement là où on ne

l’attendait pas. Qui aurait

imaginé avant l’année 2000 une nation

latino-américaine venir ébranler

la citadelle? Par citadelle, il faut comprendre la nation

étasunienne.

Ce bloc que l’on qualifie à tort

d’américain, parce que le continent du

même nom ne recoupe pas seulement un état, mais un

ensemble de nations

dont on néglige depuis longtemps l’existence.

L’Amérique aujourd’hui

c’est un territoire dont les équilibres culturels

et politiques sont en

profonde mutation.

Il ne s’agit pas

pour autant de nier la Nation qui

en l’état dicte au monde sa conduite, mais

à regarder ses bases et ses

potentialités. Nous sommes à l’aube

d’un changement, d’une prise de

conscience continentale, et face au déclin ou à

la décrépitude de

l’empire. Si Ernesto Guevara souhaitait «deux ou

trois guerres du

Vietnam» dans les années 1960, de nos jours il y

a «3 à 4, Venezuela

bolivarien», de quoi s’interroger sur les

changements à venir. Que

signifie en moins d’une décade ce bouleversement

de tendance, et a-t-il

vraiment un impact dans l’équilibre continental?

Pour nous béotiens de

la chose latino-américaine, ou notre connaissance se

résumait à Tintin

chez les Picaros, nous voilà amener à

réfléchir, à envisager les bases

du socialisme sur un héritage méconnu

jusqu’à peu. Une latitude où

l’idée du marxisme se résumait

à Cuba vient alimenter une approche

démocratique d’un nouveau type. Pour cela il faut

prendre en compte une

histoire, non point comme une nouvelle approche dialectique, mais comme

une histoire plus que mal traitée.

Voilà

maintenant 3 années

passées et actives à comprendre et rechercher

dans les entrailles de

cette nation. Des lectures, mais aussi un bon voyage de six mois

à

Caracas en deux séjours (2004 et 2006). Cette motivation est

venue

d’une envie forte d’aller bien plus loin

qu’un simple voyage de

tourisme. J’ai fait ce choix non en raison d’une

adhésion militante. Un

hasard est venu bousculer l’ordre de ma vie, et, en octobre

2004 un

billet en poche, je me retrouve à Caracas dans le quartier

de «Manicomio» (ce qui veut dire

communément en

langage populaire :

hôpital psychiatrique). C’est un tout petit coin de

mémoire, qui me

poussa à rejoindre cette destination

jusqu’à cette date inconnue. Une

de mes préoccupations premières fut

d’observer, par la suite d’engager

des lectures et saisir certaines questions qui échappent

à l’œil si

l’on ne se plonge pas dans le quotidien et une histoire plus

que

mouvementée.

Entre 2004 et 2006 mon

analyse a évolué, de plus

j’ai de nouveau atterri en pleine campagne

présidentielle lors du

dernier séjour, et j’ai pu en tirer certains

constats, aussi bien

positifs, que négatifs. Sortons de ce

manichéisme, qui fait du

Venezuela un champs de bataille souvent médiatique et

parfois

littéraire. Écrivons, comme nous

l’entendons, mais essayons de sortir

de cette guérilla propre à la « rive

gauche » parisienne. Certains

articles sont des feux de paille concernant des questions plus

conséquentes et pesantes au sein de la

société

vénézuélienne. Je ne

suis pas aveugle au sujet de Chavez, il se trompe notamment sur ses

vrais alliés et ils sont peu, et pas toujours au sein du

PSUV. Ils sont

surtout peu à pouvoir surmonter un défi colossal,

c’est un pari de

l’intelligence et de la capacité à

sortir ce pays de très lourds

déséquilibres. On ne peut changer la donne en un

retour de veste.

Certains problèmes sont endémiques. Les questions

sociales face à des

difficultés permanentes sont trop souvent

traitées dans le cadre de

l’urgence.

On ne peut pas regarder le

Venezuela que sous

l’aspect d’un homme politique, mais il

n’y a pas à être dupe sur un

traitement de l’information étatique, dont

certains angles ne sont pas

éloignés du culte de la personnalité.

Tout se passe à Caracas et

Caracas n’est pas le Venezuela, et fort heureusement pour le

reste des

Vénézuéliens. Mais cela

pèse, quand il suffit de constater la

médiocrité aussi bien des classes moyennes, que

de la bourgeoisie. On

retrouve même entre Paris et Caracas, la faune «

bobo » qui traîne son

ennui. Oui, il existe un tourisme « politique »,

mais il n’est pas du

fait du Venezuela, et il ne faut pas confondre un soutien aux

amérindiens Karina et des voyages organisés au

temps de l’Urss. La clef

de compréhension est ailleurs. Il faut remonter à

certaines racines

dans la complexité même du Venezuela. À

ce titre, s’il existe une

histoire de la nation française, il en va aussi de la nation

vénézuélienne. Deux

républiques qui ont une communauté de destin,

mais

qui se boude. En très résumé, cela

fait deux cent ans que nous nous

trompons en France sur nos échanges avec ce pays et plus

largement dans

la région, ou plus exactement en quoi nous gagnerions

à la soutenir à

s’autonomiser de sa tutelle économique actuelle.

Rien

que dans

le domaine agronomique, de la diversité biologique, il

existe des

chantiers économiques considérables dans le cadre

d’un développement

durable, qui passent en partie par une meilleure dotation en

infrastructure, notamment ferroviaire. En huit ans, il est

impossible

de changer une société, et la France qui se

cherche des poux et des

ennemis imaginaires se trompe quand elle dénonce Chavez

à tour de bras.

Elle fait la même erreur concernant Cuba. Sinon, sauf

à suivre

servilement l’impérialisme étasunien et

son martelage permanent. Ne

participons pas de la curie et ne facilitons pas ainsi «la

tentation

totalitaire». Je pense que sur place la

radicalité des débats débouche

trop souvent sur la violence, faut-il remettre une couche

supplémentaire à huit mille kilomètres

de distance ? Je ne suis pas

certain que cela participe «à écrire

vrai». Pour certaines plumes, le

principe de précaution est un peu

exagéré, outrancier parfois.

Il

importe et je le pense depuis le début de sortir des

caricatures, je

comprends que le terme «bolivarien»

déconcerte. Pourquoi cette

référence si présente à

Simon Bolivar ? Il y a là un pan d’histoire que

nul ne doit négliger sauf à être sur

les enjeux hors des clous. Ce

n’est pas un sujet tropical, mais une part oubliée

de comment s’est

construite l’Amérique Latine au début

du monde contemporain. Ce qui

n’est pas conforme devient un sujet à abattre, il

est ainsi facile de

juger. Comprendre est un exercice plus difficile, ce qui

n’absout pas

pour autant les échecs, les comportements verbaux un peu

hors-cadre du

président vénézuélien, mais

souvent avec une part de vérité qui

échappe

à beaucoup de journalistes francophones. Le socialisme sans

critique,

c’est un peu l’eau mais sans la source…

Ce qui est plus insupportable

est cette coupure rigide entre pro et anti-Chavez, et dans cette

histoire les deux camps sont souvent dans le faux et se ressemblent.

Le

parcours politique de Théodore Petkoff de

l’extrême gauche à la droite

est son problème, ancien ministre du gouvernement Caldera

(chrétien-démocrate), il ressemble pour beaucoup

à nos ministres «d’ouverture».

Ils ont fait le grand

écart sans craindre le claquement,

sans qu’on nous explique vraiment la raison du reniement. Et,

pourquoi

une part importante de la deuxième internationale

à abdiquer devant la

critique du capital? Carlos Andres-Perez (dit CAP),

«social-démocrate» et par 2 fois

président de la

République du Venezuela mériterait un

examen de ses mandats. De comment s’est

déroulé un détournement monstre

des richesses, sans que cela fasse vraiment de vague à

l’époque, sauf à

vivre de grandes désillusions et meurtrissures au sein de la

société

vénézuélienne. Je ne crois pas que

l’ancien guérillero Petkoff puisse

faire état d’une pensée sibylline,

quand il évoque un «totalitarisme

light», peut-être pense-t-il, à son

bilan comme ministre? Les

vertueux ne sont pas toujours ceux que nous croyons, Petkoff est comme

beaucoup au Venezuela à la fois un politique et un

journaliste, une

véritable confusion des genres. L’opportunisme au

Venezuela comme

ailleurs agit face à la question du pouvoir avec cynisme.

Pour

conclure, le processus qui s’est

engagé a peu de chance de tourner en

régime totalitaire. Pour ou contre la nouvelle constitution,

nous

verrons en décembre les résultats. En attendant

et comme en fait par

Amnesty International appelons au calme et que le

référendum puisse se

dérouler au mieux. Pour ce qui est de Chavez, beaucoup

d’attaques sont

basses et peu reluisantes. Qu’il s’attaque

à certains fondements de la

propriété privée va lui valoir de gros

soucis. Le pays va devoir faire

face à de vieux mécanismes, parce que cette

notion de propriété rend

fou quasiment l’ensemble humain. Je n’entrerai pas

dans une analyse

psychosociologique de la chose, mais

nous sommes face à des

mécanismes

de domination propre à l’économie de

l’Homme. C’est pourquoi le

socialisme, même transitoire soit-il, risque de buter sur

cette question fondamentale du rapport des humains à leurs

biens. Elle se

trouve ici même la prise de conscience, et pour le moment je

crains que

l’Humanité n’y soit pas

préparée. Ce qui ne veut pas dire ne pas

l'envisager, cette étape de l'histoire humaine est la seule

qui nous permettra de construire une autre

société, et le chemin est encore lointain et

très chaotique.

Note :

(1)

Hugo

Chávez ou la tentation totalitaire par Rudy Reichstadt

http://www.reichstadt.info/index.php?action=article&numero=32

|

|

|

|

|

|

|

|

Bourbons

d’Espagne

et

vérités

difficiles à entendre

Lionel Mesnard, le 16 novembre 2007

|

|

L’altercation

entre Juan Carlos de Bourbon (1) et Hugo Chavez Frias si l’on

en

croit les médias dominants serait le seul fait du

président vénézuélien. Les

accusations

portées par le président du Nicaragua et son

homologue du

Venezuela sont du coup un peu passées rapidement

à la

trappe. Que dire néanmoins sur une entreprise espagnole,

ayant

une dette de 50 millions de dollars US avec

l’État

nicaraguayen, et dénoncée comme un

système mafieux

(2) ? Pareillement sur une vérité difficile

à

saisir, Juan Maria Aznar est bel et bien un produit du fascisme du

temps du général Franco, et il fut

impliqué dans

le coup d’état intervenu en avril 2002

à Caracas

(3). Il n’y a vraiment rien d’étonnant

à ce

qu’en France nous aillons des difficultés

à saisir

la réaction furibarde du roi. Le malaise va

au-delà du

seul cas « Aznar », le fond politique touche tout

ce que

cette monarchie refuse à entendre ou à voir. Pour

nous

français, il y a une certaine méconnaissance qui

dans

certains cas s’avère du domaine du ridicule.

Si en

France, Juan Carlos est quasi adulé, en Espagne la monarchie

se

trouve actuellement très critiquée et sans

véritable légitimité. Le roi

d’Espagne est

lui-même un reste du franquisme, en soit le dernier

vœu

post-mortem du caudillo de ne pas voir renaître une

République. En Effet de 1939 à 1975 les Espagnols

ont

subi une tyrannie, et bon nombre d’européens y

passèrent leurs vacances sans se soucier du sort de ce

peuple

(comme ces dernières années en Birmanie). Bizarre

cette

république journalistique qui se vautre à

reproduire

«Point de vue (et anciennement) images du monde».

Nous

les enfants de la Révolution dont on connaît ce

qui fut le

sort de la famille Capet et Bourbon en 1793 « nous

voilà

» à défendre un avatar de la dynastie

(à la

fois autrichienne, espagnole et française). Si le sujet

était drolatique. Nous pourrions en rire. Mais les Bourbons

n’ont rien de comique et le sujet est hautement explosif.

D’un

point de vue stricto local, la branche française

s’est

évanouie après 1830 dans les querelles entre les

Orléanistes et la branche «dits des Bourbons

d’Espagne», de l’autre

côté des

Pyrénées elle est toujours en

activité.

C’est une survivance dont on ne connaît pas

vraiment du

côté français les implications et le

rôle de

cette dynastie castillane. Pourtant, au début de

l’époque contemporaine les relations entre la

«

Maison de France » et celle qui est en place à

Madrid sont

indissociables. À une différence prêt

Louis XVI fut

un monarque bien plus « libéral » que

ses parents

espagnols. «Los Borbones» furent des

cours

d’Europe, la plus rétrograde et la plus

conservatrice. Il

n’y a pas à s’étonner

à voir Franco

après la chute de la monarchie en 1931 reprendre le

flambeau, et

dans le sillage de ce qui se passait en Italie et en Allemagne. Cette

facette des fascismes en Europe est resté en

suspend.

Aujourd’hui, il est temps d’ouvrir les yeux sur une

histoire occultée. Car chaque fois que l’on

cherche

à tordre des mémoires historiques, le retour de

flamme

n’est jamais bien loin. Il existe suffisamment

d’exemples

avérés (l’Argentine sous Videla, le

Chili sous

Pinochet, etc…) pour savoir que ce qui est mis sous silence

resurgit toujours. Le peuple espagnol plus que d’autres

peuples

en Europe a subi pendant 40 ans un joug sans que cela ne perturbe

vraiment les grandes consciences du moment.

Certes Juan Carlos

a rétabli la démocratie, mais pour autant a-t-il

vraiment

manifesté une condamnation du franquisme? Peut-on croire

seulement trente années après que

l’héritage

doit être esquivé, que l’Espagne de

Franco ne

mérite pas plus que quelques raclements de gorge. Le Premier

ministre Zapatero de son côté sera le premier

à

avoir ouvert le dossier de la répression et a avoir

engagé l’indemnisation des victimes

républicaines

restantes de la guerre civile. De son côté, Rome a

canonisé quelques cléricaux tués par

les

républicains pour faire face à sa propre

participation

à un ordre fasciste. Mais c’est trop tard, cette

fois-ci

les faits ne vont pas vraiment du côté du cloaque

des

anciens inquisiteurs. L’Espagne monarchique et

ecclésiastique a quelques comptes à rendre avec

sa propre

histoire, et en particulier dans ses rapports avec

l’Amérique Latine. Si Hugo Chavez a

manifesté une

opinion sobre sur Aznar lors du sommet des pays de langues

ibériques, qu’est-il arrivé comme pet

de plomb au

roi pour exiger qu’il se taise ou la ferme ? Ce que disait en

outre Zapatero était une réponse

équilibrée, très diplomatique. Sur le

fond Juan

Carlos 1er est sur des braises, et ce qu’ajouta Daniel Ortega

le

poussa dans une colère très

révélatrice. Le

menant tout seul vers la sortie dans une sorte de «fuera

Juan

Carl».

Et oui, il y a de l’eau

dans le gaz et

certaines vérités ne sont pas bonnes à

entendre.

De plus qu’au sein de la nation la plus à cheval

sur ces

traditions républicaines, l’on vienne à

absoudre

les Bourbons castillans, c’est d’une insignifiance

assez

consternante. Tel fut le cas de ma surprise. Je me trouvais

à

l’écoute de la «matinale» de

Canal Plus (du

14-11-07, entre 8h00 et 8h30). Exemple de ces commentateurs types, ils

ne connaissent rien, mais ils ont un avis, jusqu’à

présenter un «dictateur» et

étonnamment «élu»,

et se nommant bien

évidemment Chavez. La colère

néphrétique du

roi les émoustillant n’a rien de surprenant quand

on donne

la parole à une spécialiste

dénommée

Daphné, très connue pour sa «

géopolitique

» des tendances de la mode (sa rubrique). Il ne manquait que

l’assentiment de BHL, hélas absent, il aurait

aimé

de telles inepties, lui le dernier pourfendeur en date du mouvement

bolivarien.

Un roi qui n’a jamais

été

élu et mis en place par le dernier potentat des fascismes

européens, il vaut bien évidemment un pourfendeur

de

vérités comme Chavez, pourtant lui

légitime et

réélu trois fois. Concernant notre pauvre Aznar,

il y a

probablement un hasard au fait qu’il ait

été

ministre sous Franco et membre des phalanges. Cela fait au final pas

mal d’anciens adeptes à un ordre, bien connu sous

la

notion idéologique «d’occident

chrétien». Si l’on rajoute en plus la

contribution de

l’Opus

Dei, cet ensemble politico historique nous donne un relief du vrai

malaise. Bien plus conséquent que ce que l’on

cherche

à nous montrer. Qui peut véritablement

nier

qu’une bonne part des dirigeants franquistes après

la mort

du caudillo a rejoint le Parti Populaire. Comment des fascistes ont pu

faire peau neuve grâce à un parti

prétendument de

la droite classique. Juan Maria Aznar est un ancien militant et acteur

d’extrême droite, il se peut que l’on ne

puisse plus

le qualifier en Europe comme tel. Toutefois, il a su conserver quelques

réflexes musclés de ses jeunes années.

Sa

participation inconditionnelle aux côtés de G.

Bush

à la guerre en Irak n’est pas le

témoignage

d’une droite molle ou centriste.

Le

débat

n’est pas clos, il s’ouvre ! Car les accusations

portées aussi bien par Daniel Ortega et Hugo Chavez sont

importantes à comprendre. Le fait colonial ou

impérialiste à laisser plus que des traces

outre-atlantique. 300 ans de colonialisme du monde ibérique

s’est traduit par la naissance de républiques et

la

tentative de Simon Bolivar d’émanciper les

populations

latino-américaines. Mais une fois, ces nations

libérées du joug castillan les

impérialismes de la

Grande-Bretagne, puis des États-Unis sont venus piller les

richesses et permettre aussi bien à l’Europe

occidentale,

qu’aux étasuniens d’instrumenter les

marchés

en leur faveur. Au final 500 ans d’histoire qui ne plaide pas

vraiment par souci de générosité et

l’attitude de Juan Carlos conforte

l’idée

d’une nouvelle République en Espagne ! Souhait que

partage

un grand nombre de citoyens du versant sud

pyrénéen…

Notes

:

(1)

Les

Bourbons d’Espagne proviennent de la branche

d’Anjou, ou

d’Espagne. Elle est issue de Philippe de France, duc

d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, proclamé en 1700

roi

d’Espagne sous le nom de Philippe V. Cette branche a

régné en Espagne de 1700 à 1808, de

1814 à

1868, de 1878 à 1931 et depuis 1975, avec Juan Carlos de

Bourbon.

(2)

SOMMET

IBÉRO-AMÉRICAIN • Ne

condamnons pas

Chávez trop vite par Mercedes López San Miguel

(Página 12) "Le

Nicaraguayen

Daniel Ortega, dans l'allocution qui a suivi celle de Chávez

au

Sommet ibéroaméricain [il s'est tenu du 8 au 10

novembre

à Santiago du Chili], est revenu sur un cas

emblématique

: la compagnie d'électricité Unión

Fenosa, qui a

une dette de 50 millions de dollars avec l'Etat du Nicaragua. Le leader

sandiniste l'a décrite comme "une structure mafieuse

(…)

au sein de l'économie mondiale". Source : AFP -

Courrier International

(3) (Página12) "L'ambassadeur espagnol a

reçu des instructions pour soutenir le coup d'Etat contre le

Venezuela" -

Source : http://www.elcorreo.eu.org/article.php3?id_article=1963

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Petits calculs

pétroliers

Jean-Luc Crucifix, 10

novembre 2007

|

|

|

Tiens, le prix du baril

de pétrole vient de battre un nouveau record (on est

habitué) : 98,62 US$… En même temps,

à la pompe au Venezuela, nous continuons à

bénéficier de l’essence la moins

chère du monde : 70 bolivars le litre de normale (soit 0,032

US$ au taux de change officiel –ne parlons pas ici du dollar

parallèle, ce serait franchement indécent) et 97

bolivars le litre de super (soit 0,044 US$). Arrondissons le tout

à 0,04 US$ le litre. Non, vous ne rêvez pas : 25

litres pour un dollar, 35 litres pour un euro! Que les

incrédules examinent la photo ci-dessus!

Or un baril de

pétrole brut vaut 159 litres. Le litre de pétrole

brut vaut donc : 98,62 US$ : 159 = 0,62 US$

Nous obtenons donc

qu’au Venezuela, un litre d’essence à la

pompe vaut 15,5 fois moins qu’un litre de pétrole

brut sur le marché international! Vous me suivez?

Mais attention!

D’un baril de pétrole on ne tire pas 159 litres

d’essence, mais bien moins. Je n’entrerai pas dans

les détails, mais cela dépend du cru et des

traitements qui lui sont apportés. Soyons bon prince, et ne

tenons pas compte de ces futilités techniques…

Ne tenons pas compte non

plus :

- du coût du

transport du brut jusqu’aux raffineries

- du coût du

raffinage

- du coût du

transport des raffineries aux stations-services

- des coûts

d’exploitation d’une station-service

Sinon, on

arriverait à la conclusion que l’essence

vénézuélienne se vend à un

prix 25 fois moindre que son coût de production.

Qui perd gagne

Qui gagne et qui perd

à ce petit jeu distortionné? Le consommateur

gagne, cela ne fait aucun doute. Il ne se préoccupe pas du

tout du prix de l’essence lorsqu’il se trouve

à la pompe (mais se préoccupe plutôt du

prix du lait, 25 fois plus cher, qui a disparu du marché!).

On pourrait croire que

l’État, grand propriétaire des

ressources pétrolières, y perd. De fait,

d’un point de vue strictement économique, il perd

quelque chose comme un dollar US chaque fois qu’un litre

d’essence est débité à la

pompe. Cela fait beaucoup si l’on pense aux quelque 5

millions de voitures qui font en moyenne un plein de 30 litres par

semaine! Un petit calcul nous indique que le manque à gagner

serait d’environ 8 milliards de dollars par an!

Mais

détrompez-vous : l’État ne perd pas,

l’État ne perd jamais lorsqu’il fait des

cadeaux… Il se gagne l’opinion publique, et cela

n’a pas de prix! Idéologiquement, le concept qui

se diffuse, c’est que le pétrole appartient aux

Vénézuéliens, donc qu’il est

juste qu’ils ne le paient pas, ou si peu. Ce fondement est

sacré : tout gouvernement qui a tenté de changer

de paradigme s’est allègrement cassé la

pipe. Hugo Chávez, friand de peuple, est encore moins enclin

à prendre un tel risque. Il a besoin de voix pour sa

réforme constitutionnelle, et pour le reste!

Et le grand perdant

est…

Par contre, il y a un

grand perdant dans toute cette affaire, et non des moindres :

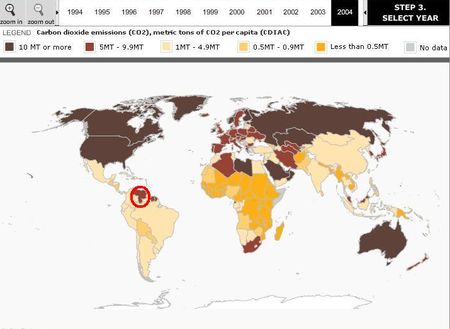

l’environnement. Les statistiques indiquent que le Venezuela

est de loin le plus gros producteur non seulement de

pétrole, mais aussi de CO2, en Amérique Latine!

Pour vous en assurer, voyez la carte sur le nouveau site des

Nations-Unies qui monitorise les objectifs de développement

du millénaire.

Émission

de CO2 par habitant dans le monde en 2004 (tonnes) :

Le

Venezuela (cercle rouge) se distingue en Amérique latine

Selon le Carbon Dioxide

Information Analysis Center (CDIAC) du Département de

l’Énergie des États-Unis (je sais, on

va encore me dire que c’est une source tendancieuse), le

Venezuela a en effet émis 6,57 tonnes de CO2 par habitant en

2004. Cela le situe certes bien en dessous des gros pollueurs que sont

les États-Unis, le Canada, l’Australie et la

Russie. Il se trouve cependant dans la même tranche que la

plupart des pays européens. La petite différence,

c’est que ces derniers sont des pays hautement

industrialisés dont le revenu par habitant est

très élevé. Cela ne justifie pas, mais

cela explique, le niveau relativement élevé

d’émission de CO2 dans ces pays. Mais au Venezuela?

Avec quelques autres pays

(la Lybie, l’Arabie Saoudite, Oman, l’Iran, les

anciennes républiques soviétiques

d’Asie centrale … –comme par hasard des

producteurs de pétrole), le Venezuela se

révèle être l’un des

champions d’émissions de CO2 dans le dit

Tiers-Monde. Triste record…

Je ne dis pas que le prix

ridicule du carburant en est la cause unique, mais à

n’en pas douter c’en est l’une des

principales. Quand le prix de l’essence n’est une

préoccupation pour personne, on obtient un parc automoteur

éminemment pollueur : les vieilles américaines

aux énormes moteurs mal réglés des

plus pauvres côtoient les SUV dernier cri des plus riches. Un

cocktail véritablement catastrophique pour

l’environnement.

Source

article et photos : venezueLATINA

http://venezuelatina.com/2007/11/10/petits-calculs-petroliers/

|

|

|

|

|

|

|

|

L’économie

vénézuélienne

sous Chavez

Luis Sandoval, Mark

Weisbrot, 29 octobre 2007

|

|

|

L’économie du Venezuela

a connu un

rythme de croissance assez rapide - 10,3% en 2006 - après

avoir touché

le fond au cours de la récession de 2003.

L’opinion la plus répandue

sur cette expansion actuelle du pays se résume à

évoquer la « manne

pétrolière »,

stimulée comme par le passé par les prix

élevés du baril,

et à prédire une inévitable

« banqueroute »

résultant d’une chute à

venir de ces prix ou d’une mauvaise gestion du gouvernement

en matière

de politique économique.

Il existe pourtant

une grande quantité

de données qui vont à l’encontre de ces

prévisions. La croissance

économique du Venezuela a connu un grave effondrement dans

les années

80 et 90 après un pic du Produit Intérieur Brut

(PIB) réel en 1977. Sa

situation est similaire à celle de la région dans

son ensemble, qui,

depuis 1980, a réalisé les pires performances en

matière de croissance

économique depuis plus d’un siècle.

Hugo Chavez Frias a

été élu président

en 1998 et est entré en fonction en 1999. Les quatre

premières années

de son administration ont été marquées

par une grande instabilité

politique qui a eu un effet négatif sur

l’économie du pays. Cette

situation culmina avec le coup d’Etat qui chassa

provisoirement le

gouvernement constitutionnel en avril 2002 et avec la

désastreuse

« grève »

pétrolière de décembre 2002

à février 2003. Celle-ci plongea

le pays dans une grave récession économique au

cours de laquelle le

Venezuela vit son PIB chuter de 24%.

Mais cette

situation politique a

commencé à se stabiliser à partir du

second semestre de 2003 jusqu’à

aujourd’hui, favorisant une reprise puis une

accélération de

l’expansion économique. Le PIB réel

(c’est à dire corrigé par les

effets de l’inflation) a crû de 76% depuis son

niveau le plus bas lors

de la récession de 2003. Il est probable que les politiques

fiscales et

monétaires expansionnistes, ainsi que le contrôle

des changes mis en

oeuvre par le gouvernement, ont contribué à cet

essor spectaculaire.

Les dépenses du gouvernement ont augmenté de

21,4% du PIB en 1998 à 30%

en 2006. Les taux réels

d’intérêts à court terme ont

été négatifs

pendant pratiquement toute la période de

récupération économique.

Au cours de cette

période, les revenus

du gouvernement ont augmenté encore plus vite que les

dépenses, passant

de 17,4% du PIB à 30%, ce qui lui a permis de boucler un

budget en

équilibre pour 2006. Le gouvernement a planifié

ses dépenses sur base

de prévisions prudentes par rapport au prix du

pétrole. Pour 2007 par

exemple, le plan budgétaire prévoyait un prix de

29 dollars le baril,

soit un chiffre inférieur de 52% à la moyenne du

prix de vente du baril

vénézuélien au cours de

l’année précédente.

Autrement dit, le

gouvernement a toujours maîtrisé ses

dépenses vu que les prix

pétroliers ont toujours été plus

élevés que ce qui avait été

prévu dans

le budget. Mais, évidemment, si les prix du

pétrole chutent, les

dépensent publiques devront être revues

à la baisse.

Toutefois, le

Venezuela dispose de

réserves monétaires confortables auxquelles il

peut avoir recours en

cas de chute des prix. Une baisse de 20% ou plus pourrait

être absorbée

par les réserves internationales officielles qui atteignent

aujourd’hui

quelque 25 milliards de dollars, une somme d’ailleurs

amplement

suffisante pour annuler toute la dette extérieure du pays.

De plus, ce

montant ne reprend pas d’autres comptes de l’Etat

vénézuélien à

l’étranger dont le total est estimé

entre 14 et 19 milliards de

dollars. Avec une dette extérieure relativement faible

(14,6% du PIB),

le gouvernement pourrait en outre accéder aux

marchés de crédit

internationaux en cas de chute des prix pétroliers.

D’autre

part, il est peu probable que

les prix pétroliers connaissent un effondrement dans un

futur proche.

Le pronostic à court terme publié le 10 juillet

dernier par l’Agence

d’information sur l’énergie des

Etats-Unis (US Energy Information

Agency) prévoit des prix pétroliers tournant

autour de 65,56 dollars le

baril pour 2007 et de 66,92 dollars pour 2008. Apparemment, le risque

le plus réel est celui de changements brutaux et

imprévus dans l’offre

de pétrole – particulièrement au vu de

la situation instable au Moyen

Orient. Dans un tel scénario, une diminution de

l’offre provoquerait

une nouvelle flambée des prix et non leur chute.

Le gouvernement de

Chavez a augmenté

très significativement les dépenses sociales,

tant dans le domaine de

la santé que dans ceux de l’éducation

ou de l’alimentation.

Le contraste le plus frappant avec le passé concerne la

santé. En 1998,

par exemple, il y avait 1 628 médecins prodiguant des soins

de première

ligne à 23,4 millions d’habitants.

Aujourd’hui, ils sont 19 571 pour

une population de 27 millions de personnes. De 1998 à

aujourd’hui, le

nombre de salles d’urgences est passé de 417

à 721, celui des centres

de rééducation, de 74 à 445 et celui

des centres d’attention médicale

primaire, de 1 628 à 8 621, dont 6 500 sont

situés dans les quartiers

pauvres. Depuis 2004 jusqu’à

aujourd’hui, 399 662 personnes ont été

opérées des yeux et ont recouvré la

vue. En 1999, 335 personnes

infectées par le virus du sida

bénéficiaient d’un traitement

anti-rétroviral dans les services de santé

publique. En 2006, ils

étaient au nombre de 18 538.

Le gouvernement

vénézuélien a également

énormément élargi

l’accès aux aliments subsidiés. En

2006, il y avait

dans tout le pays 15 726 établissement commercialisant des

aliments à

prix subsidiés (permettant une économie moyenne

de 27% et 39% en

comparaison avec les prix du marché, respectivement, de 2005

et de

2006), bénéficiant ainsi à 67% de la

population en 2005 et à 47% en

2006. En outre, les programmes spéciaux destinés

aux personnes vivant

dans une extrême pauvreté ont

été étendus : les maisons

d’alimentation

et le programme de distribution gratuite par exemple. En 2006, 1,8

million d’enfants ont

bénéficié du programme

d’alimentation scolaire,

contre 252 000 en 1999.

L’accès

à l’éducation a également

été

considérablement augmenté. Par exemple, le nombre

d’élèves dans les

écoles bolivariennes de l’enseignement primaire

est passé de 271 593

pendant l’année scolaire 1999/2000 à 1

098 489 en 2005/2006. En outre,

plus d’un million de personnes ont participé aux

programmes

d’alphabétisation pour adultes.

Les

dépenses sociales du gouvernement

central ont connu une croissance exponentielle, passant de 8,2% du PIB

à 13,6% en 2006. En termes réels

(corrigés par l’inflation), les

dépenses sociales par personne ont augmenté de

170% dans la période

1998-2006. Notons que celles réalisées par

l’entreprise pétrolière

nationale PDVSA ne sont pas prises en compte par ces chiffres. Or, ces

dépenses se sont élevées à

7,3% du PIB en 2006. Si nous ajoutons cette

donnée, les dépenses sociales totales ont

représenté 20,9% du PIB en

2006, ce qui constitue une croissance d’au moins 314% par

rapport à

1998 (en termes de dépenses sociales réelles par

personne).

Le taux de

pauvreté a rapidement

diminué, passant de 55,1% en 2003, le chiffre le plus haut,

à 30,4% en

2006 – comme on aurait pu le prévoir au vu de la

forte croissance

économique des trois dernières

années-, soit une diminution de 31%.

Cependant, ce taux ne prend pas en compte l’augmentation de

l’accès à

la santé et à l’éducation

pour les plus pauvres. Les conditions de vie

de la population pauvre se sont ainsi significativement

améliorées,

bien plus que ce que n’indique la réduction

substantielle de la

pauvreté dans les chiffres officiels qui ne mesurent que les

revenus

monétaires que les gens reçoivent en poche . Le

taux de chômage a

également connu une diminution substantielle, atteignant

8,3% en juin

2007, soit le niveau le plus bas de la décennie,

à comparer avec le

taux de 15% en juin 1999 et de 18,4% en juin 2003 (à la fin

de la

récession). Le taux d’emploi dans le secteur

formel a connu quant à lui

une hausse significative depuis 1998, passant de 44,5% à

49,4% de la

population économiquement active.

Les

défis principaux qu’affronte

l’économie du pays concernent le taux de change et

l’inflation. La

monnaie vénézuélienne est assez

surévaluée. Le gouvernement est

réticent à la dévaluer, car cela

augmenterait l’inflation – dont le

niveau actuel est de 19,4%. Du fait du contrôle

gouvernemental sur le

taux de change et d’un excédent

budgétaire important (8% du PIB), il

n’y rien qui peut obliger le gouvernement à

dévaluer dans un proche

avenir. Mais cela représente tout de même un

problème à moyen terme car

malgré la stabilisation de l’inflation, cette

dernière détermine le

taux de change réel de la monnaie

vénézuélienne (le

« Bolivar »). De ce

fait, les importations sont rendues artificiellement bon

marché tandis

que les exportations en produits non pétroliers sont

beaucoup trop

chères sur le marché mondial, affectant ainsi le

secteur commercial et

créant une situation intenable à terme. Cela rend

en outre beaucoup

plus difficile la diversification de l’économie et

la possibilité de

rompre la dépendance au pétrole.

L’inflation,

qui atteint donc

aujourd’hui 19,4%, est, en soi, un problème. Il

faut toutefois signaler

qu’une situation d’inflation à deux

chiffres dans un pays en

développement n’est pas comparable à un

même phénomène dans un pays

européen ou aux Etats-Unis. L’inflation au

Venezuela était beaucoup

plus élevée dans les années

antérieures au gouvernement Chavez,

atteignant un taux de 36% en 1998 et même 100% en 1996. Elle

a connu

une diminution continue au cours de la phase actuelle de

récupération ;

de 40% en février 2003, elle a diminué de 10,4%

par an depuis lors

avant de remonter au taux actuel et de se stabiliser.

Du fait de son

excédent budgétaire

important, de ses grandes réserves en monnaie

étrangère et de sa

relativement faible dette extérieure, le gouvernement

dispose de

différents instruments pour stabiliser et réduire

l’inflation – ou pour

éventuellement ajuster sa monnaie – sans devoir

sacrifier la croissance

de l’économie. Tout semble indiquer que le

gouvernement est décidé à

maintenir un taux de croissance élevé. Ainsi,

aujourd’hui, il n’y a pas