|

1 - Venezuela : vidéo en ligne "À contre courant ", avec Roberto Hernandez Montoya

2 - Venezuela : Merci RCTV, bonjour TVes ! + un documentaire en vidéo : "Es el señal de todos"

3 - Venezuela : Affaire RCTV ... Il faut d’abord balayer devant sa porte, Diana Cariboni

4 - Venezuela : Je n'ai rien vu au Venezuela, Sébastien Brulez

5 - Venezuela : Huit questions et réponses provisoires, Marc Saint-Upéry

6 - Venezuela : Liliane Blaser et l'IFC-COTRAIN

|

Amérique Latine -

Archives

des

articles 2007

------

Sommaire : 1ère partie

))

|

"À contre-courant, une nouvelle chaîne

de télévision publique au Venezuela"

Réalisation de Alice Emsalem

Montage de Alice et Gilles Emsalem,

les propos sont recueillis par Suzanne Körösi

Un document de 17 minutes

(enregistré à Caracas, le 25 mai 2007)

Production les films du réveil

Beaucoup

d'encre coule dans le monde entier sur les atteintes à la liberté

d'expression au Venezuela. Mais qu'en est-il en réalité ? Cet entretien

avec un membre du directoire de la nouvelle chaîne publique TVes

(ou TEVES) tente de rééquilibrer le débat. |

Pour regarder la vidéo de l'entretien : Ciquez ici !

Ci-après " Merci

RCTV, bonjour TEVES !

un

documentaire en ligne : "Es el señal de todos" sous-titres en français

----

|

|

Merci Rctv,

bonjour TVes !

Par

Lionel Mesnard

4 juin 2007

photo : Mme Lil Rodriguez,

présidente de TVes

|

|  |

Le

Venezuela vit à nouveau une période

inquiétante. La levée d’indignation

intervenue - suite à l’arrêt de la

diffusion hertzienne de Rctv (Radio Caracas

Télévision), pose de nouveau la question de la

souveraineté de ce pays ? Contrairement à ce que

pourraient faire croire certains canaux journalistiques, il ne

s’agit pas d’une fermeture totale. Rctv

continue et demeure sur le câble, le satellite et aussi sur

le web, mais n’a plus d’autorisation depuis le 28

mai 2007 sur les ondes hertziennes nationales. Sa concession arrivait

à terme, et il a été

décidé en toute légalité

d’attribuer le canal numéro 2 à une

nouvelle chaîne de télévision du

service public, Televisora Venezolana Social (Teves). Les

polémiques sur la question des médias

n’est pas nouvelle du côté de Caracas,

chaque décision dans ce domaine est contestée. Un

tel acharnement, une telle volonté de désinformer

ou sous informer interroge. Dans ce qui ressemble à des

nouvelles orientées, où se trouve

l’équilibre de la raison de ceux qui

écrivent ou parlent du Venezuela?

Cette

information aurait pu passer pour mineure, elle a fait le tour du

monde. En plus, difficile de traiter un dossier dont on ne montre que

l’aspect liberticide. Qui n’a pas de plus amples

connaissances de la situation, peut prendre à la lettre les

commentaires des dépêches des grandes agences de

presse (AFP, AP, Reuters). Au mieux quelques articles, livres si rares

peuvent répondre à certains questionnements de

fond. Mais à force d’utiliser un type de

vocabulaire, un banal communiqué peut au final devenir un

objet de désinformation. Dans l’ensemble, il

n’aura pas été vraiment

évoqué les problèmes juridiques

soulevés par Rctv. Les difficultés

étant déjà antérieures au

régime actuel, la

décision intervenue du Tribunal Suprême de Justice

confirmant cette décision est à prendre comme une

décision émanant d’un Etat de droit,

souverain de ses décisions. La question de

l’ingérence à ses limites, le Venezuela

n’est pas le Darfour, et à jouer avec le feu, ou

à crier au loup, que cherchent certains groupes de pression

à l’égard de cette nation?

Pourquoi

quand il existe une telle domination des médias

privés être indigné au point de hurler

à un nouveau diktat d’Hugo Chavez ? Quand on a

remis en cause en France 2 canaux hertziens en 1987 (à une

époque où prédominait cette forme de

transmission), cette information n’a pas fait le tour de la

planète en dénonçant

l’horrible dictature du Premier ministre d’alors,

Jacques Chirac. Faits non pris en compte par tous les médias

français, depuis l’arrivée du

président vénézuélien en

1999, ce sont des dizaines de médias et en particulier

associatifs (Tv, radio, presse) qui ont vu le jour, dont 4

télévisions de service public. Le cas

français n’est pas une exception,

d’autres pays depuis 1987 ont en fait de même, en

particulier en Amérique Latine, mais pour le Venezuela cela

devient une affaire internationale.

L’Organisation

des Etats d’Amérique et l’Union

Européenne ont été saisies.

Bizarrement en Europe, cette condamnation fut

téléguidée à

l’initiative des groupes de droite (PPE et Libéraux), avec

l’appui bienveillant du groupe parlementaire auquel

appartient Jean-Marie Lepen, drôle de coïncidence.

En 2002, année du coup d’état contre

Hugo Chavez, en Espagne le Premier ministre est le conservateur Juan

Maria Aznar (le Parti Populaire Espagnol est rattaché au sein de L'U.E. au PPE). Sa proximité de

l’époque avec George Bush n’avait

trompé personne. Et en novembre 2004, le ministre des

affaires étrangères du gouvernement socialiste

Zapatero mettait en cause Aznar dans l’organisation du

renversement d’un pouvoir légitime à

Caracas, le 11 avril 2002. Même cinq ans

après, les vénézuéliens

n’ont pas la mémoire courte. On peut

écrire que Chavez a des problèmes « de

paranoïa », mais il existe des faits nombreux pour

souligner une volonté réelle de

déstabilisation.

S’agissant

de la liberté d’expression et des

prétendues menaces pesantes, j’ai pour exemple ce

que j’ai pu découvrir en lieu et place

à la fin de l’année 2006. Il existe

dans la capitale un peu plus d’une dizaine de

télévisions hertziennes : 3 au lieu de 2

appartiennent à l’état

dorénavant (Vtv, Vive Tv, Teves), une est

propriété de l’agglomération

de Caracas (Avila TV), 2 ou 3 sont associatives (dont Catia TV), 5 ou 6

sont aux mains du privé (Venevision, Seven, Globovision,

…) . Je n’ai pas le détail des autres

modes de transmissions, mais qu’on le veuille ou

pas l’état

vénézuélien est minoritaire

à l’échelle de la capitale

(représentant plus d’un cinquième de la

population).

Pour la presse nationale et

régionale, vous retrouvez quasiment tous les quotidiens

en opposition avec les choix politiques de la

majorité du pays et ce depuis 1999. À Caracas,

vous pouvez trouver un journal progouvernemental, et un ne cachant pas

ses critiques, mais ne participant pas comme le reste de la presse

nationale à la meute. Également, il ne faut pas

oublier l’émergence des autoroutes de

l’information : l’essor de l’internet est

comme partout ailleurs important et sans aucune censure. Pour

information aussi vraiment bizarre, notre

présumée dictature

vénézuélienne met en plus à

la connaissance de tous les textes légaux en ligne.

Paradoxes pour un pays que l’on souhaite assimiler

à Cuba. Il n’y a aucun cybernaute

jusqu’à présent menacé, et

si des journalistes ont maille à partir avec la justice,

il s’agit de cas relevant de malversations et non

le cas de la censure gouvernementale.

Par ailleurs,

j’invite quiconque à se rendre ou regarder

certaines chaînes du Venezuela, de parler aussi avec des

vénézuéliens de leur goût en

la matière. Nous pouvons être en France

très critique sur la qualité, le contenu, le

formatage, la déontologie. Il n’en demeure pas

moins qu’une petite cure de télévision

outre-atlantique peut lever de fortes critiques, et à trop

forte dose provoquer le vertige ou la nausée. Difficile de

ne pas constater que les médias français

audiovisuels n’ont pas vraiment

d’équivalent, même ce qui peut sembler

de pire, c’est-à-dire TF1, à

côté de RCTV, télé Bouygues

apparaîtrait presque pour un must en la matière,

un sommet de la culture… Dans les quartiers populaires quand

on parle de Globovision, l’on parle de

Globo-terreur… - et autres expressions pour expliquer la

tonalité de ses infos. Cela retourne d’une

instrumentalisation de la télévision, et surtout

en terme de qualité et de contenu équivaut

à un sous-produit hollywoodien.

Pareillement

que dire du traitement de l’info, de l’abus abusif

des images et du son, de la médiocrité profonde

des programmes des télévisions privées

latino-américaine. Imaginez un instant un journaliste de

télévision en France se mettre en pub dans son

propre journal pour vendre un produit. C’est le cas

outre-atlantique et cela ne choque pas grand monde. Je ne vais pas vous

aligner toutes les qualités des

télévisions

vénézuéliennes, c’est

à la limite du pathétique. Le rôle

détenu par les patrons de la presse privée en

Amérique Latine est considérable dans les

affaires économiques et politiques. Pour exemple au Chili en

1973, ils furent aux côtés des putschistes, et

cette situation s’est reproduite en 2002 au Venezuela.

Aujourd’hui encore le Chili ne dispose pas d’une

pluralité médiatique aussi vive et

développée qu’au Venezuela, pour autant

Michèle Bachelet n’est pas mise à

l’index.

Exemple frappant

(constaté sur place), ce fut comment sur Globovision,

l’on annonça par avance comment allait

s’organiser au lendemain du 3 décembre 2006 (soir

de la présidentielle) le renversement du pouvoir chaviste,

du 3 au 5 décembre. Un plan fut expliqué

à l’antenne, se déroulant sur

3 jours.

Il allait de soit que les

élections

seraient truquées. À aucun moment, le journaliste

ne recadra les propos de l’invité. Ce Monsieur

Rafael Poleo, en plus traita ni plus ni moins de nazi le gouvernement,

rien à redire en face. À la même

époque, une rumeur circulait, Manuel Rosales serait

assassiné au soir ou au lendemain du scrutin. De

même au titre du bizarre, Manuel Rosales à 20H00

pétantes le soir du 3D reconnaissait sa défaite

et la réélection d’Hugo Chavez Frias.

Une première pour une opposition naguère si

frontale. Rumeur fondée ou pas, Manuel Rosales a

préféré vivre, et garder le leadership

de l’opposition, semble t’il?

Que

tout ceci est bizarre, tant de rappels ici ou là sur le

droit à la liberté d’expression. Il

serait bien plus utile de parler de comment fonctionne la

réalité du droit au Venezuela, ou ce qui

ressemble à un détournement des droits et devoirs

les plus usuels. Je ne suis pas certain, que nous accepterions de tels

mécanismes, ou le droit deviendrait une donnée

floue. Si mérite il y a de la part de Hugo Chavez

c’est de l’appliquer dans sa pratique de

gouvernant. Et d’avoir mis en place par la

constitution des organes en principe indépendants et pouvant

dire la loi (Conseil National Electoral, Tribunal Suprême de

Justice). Mais, venons à la cause fondamentale du

problème de cette société, que sont

les mécanismes corrupteurs gangrenant la

société

vénézuélienne, et ne pas rentrer dans

ce type de schéma local relève du sacerdoce. Il

va de soit que les plus pauvres ne sont pas les gagnants

d’une telle compromission, et occasionne de fait une

injustice aux plus laborieux.

Quand un pays entier

joue sa monnaie au marché noir en spéculant sur

des devises en euros et en dollars, il y a plus qu’une

épine dans le pied. Quand les entreprises cachent leurs

dividendes et ne déclarent pas les recettes aux

impôts, ou bien quand on s’assoit sur le droit du

travail, c’est du domaine du normal. Quand des fonctionnaires

ne viennent pas travailler ou s’opposent aux

décisions de l’État, ou même

ont pu s’attaquer dans le cas de PDVSA (compagnie nationale

des pétroles) à l’outil de travail,

faut-il être un dictateur un peu étrange pour

vouloir faire appliquer la légalité

républicaine ? Et ceci n’est que le haut de

l’iceberg et de comment est détournée

la loi et profite à quelques

privilégiés. Cette opacité des

mœurs et coutumes de la bourgeoisie et des élites

entrave la justice. Depuis plus de 50 ans, l’on forme

à tour de bras des juristes dans les universités

aisées, loin des besoins spécifiques du pays.

Cette même jeunesse dorée qui a

manifesté une nouvelle fois de plus son hostilité

furibarde.

En avril 2002, le rôle actif

de Rctv et autres médias dans la désinformation

du public, ce soutien aux auteurs du putsch a été

mis en lumière par des cinéastes documentaires,

des journalistes vénézuéliens. Ces

éléments ont même servi de preuves, et

expliqué les manipulations et dessous du coup

d’état. Cette réalité en

Europe n’a pas vraiment été prise en

compte. Il faudrait à cela rajouter le travail

d’enquête, mené par l’avocate

Eva Golinger sur les soutiens financiers et les appuis du

département d’état

étasunien, et certaines O.N.G paravents du parti

Républicain ou des néo-conservateurs US (la NED

et SUMATE entre autre). Il existe possiblement une volonté

d’éliminer non seulement Hugo Chavez mais de

même l’ensemble de ses partisans. Il est hors de

question pour les administrations étasuniennes

d’accepter qu’une nation sud américaine

puisse avoir le droit de s’émanciper. 300 ans de

colonialisme, plus 200 ans d’impérialisme

économique devraient offrir à cette jeune nation

de vivre ses rythmes démocratiques comme elle

l’entend. À Washington il est imposé

une chasse gardée, ou des réserves indiennes

à l’échelle de tout un continent. Ce

cynisme qui prévaut aussi pour l’Afrique pour nous

autres européens est un non-sens pour un

développement mondial plus harmonieux.

Les

déstabilisations sont régulières,

à l’exemple des communiqués de

l’ambassade des Etats-Unis. Cela a provoqué fin

novembre, début décembre 2006 des

réactions dans la capitale. Une prétendue

pénurie allait s’installer, et beaucoup de

caraquéens se ruèrent sur les produits des

magasins alimentaires. Il avait été

notifié aux résidents étasuniens de

faire des réserves de médicaments et de

nourriture et de rester chez eux à l’approche des

élections. L’ambassade de France sur son site

internet mettait en garde contre certaines rumeurs et incitait

simplement les français à se tenir à

distance des rassemblements. À l’annonce

de la fin des programmes de Rctv en hertzien le 27 mai dernier, un

communiqué de l’ambassade étasunienne

quasi comparable à un autre d’avril 2002

décrétait l’alerte maximum pour ses

concitoyens. Doit-on y voir un lien à la semaine de

désordre qui s’est déroulé

notamment à Caracas ? Pour quelques petits milliers de

personnes hostiles et très déterminées

sur tout le pays, les manifs ont donné lieu à de

nombreux blessés et à deux morts.

Samedi 2 juin, la réponse a été

cinglante, plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues

soutenir le choix de réappropriation par la nation

vénézuélienne de ses canaux hertziens.

Cette décision qui aurait pu

presque passer pour inaperçue a donné lieu

à une information reprise le plus souvent sans

développement. Victoire du superficiel sur le fond,

l’enjeu demeure de sortir le Venezuela de certaines

caricatures. Pouvons-nous vraiment juger une

actualité si lointaine ? Il y a peu de monde en

France à être en mesure d’y

répondre, relativement peu de journalistes capables

d’analyser ce qui se passe là-bas. La question

n’est pas de s’abstenir de toutes critiques, ou

encore moins d’idolâtrer Hugo Chavez.

C’est trop de bruits pour pas grand-chose, quand ce qui

pourrait être plus utile, plus constructif et loin de la

confusion pourrait soutenir ce pays dans sa marche vers le

progrès.

Aussi étonnant

soit-il le Venezuela est très proche des Usa culturellement,

les vénézuéliens, en

réalité une petite minorité a très bien vécue et continue encore

à vivre dans une opulence certaine. La grande

majorité a été

relégué à l’état

d’invisibles, certaines minorités le demeurent

encore. Socialement il s’agit de 80 % de la population qui

ont pu grâce aux actions du gouvernement sortir un peu de

l’ombre. Le pétrole est à la fois une

chance mais en partie son malheur. Cette contrée ne

retiendrait pas l’attention si elle ne disposait pas de

telles réserves en hydrocarbure et pouvant peser sur les

besoins de la planète. Il y aurait un véritable

échec d’Hugo Chavez s’il ne

réussissait pas à industrialiser, à

mettre en œuvre l’autonomie alimentaire,

à faire tomber un à un les mécanismes

corrupteurs. Selon un schéma, qui se reproduit dans les pays

mono producteurs, il n’existe pas en

l’état de pays qui a pu sortir de la

dépendance extérieure. Il ne s’agit pas

d’un commerce équilibré, mais

d’un marché annexe et subalterne et une

population livrée aux aléas des cours boursiers.

Le

bilan depuis 1999 serait à pondérer, des

réussites et aussi quelques échecs, mais

globalement l’économie fonctionne à

plein. Le socialisme de Chavez a les traits d’une

économie mixte, qui fut très chère

à François Mitterrand. Qui veut faire fortune, le

peut, et je ne crois pas que le Venezuela ira vers une

économie à la cubaine, sauf si elle venait

à connaître un embargo, mais il y aurait

là une volonté ni plus ni moins de guerre

à l’égard de cette nation libre. La

France accepterait-elle une telle ingérence dans ses

affaires intérieures ? Accepterions-nous tant de

remontrances paternalistes sur des questions au demeurant

minimes ? Pourquoi ce mépris ? Que cherche t-on à

montrer ou à cacher concernant les besoins vitaux de la

société

vénézuélienne ? Ce qu’ont

fait les gouvernements chavistes en huit ans par leur travail de

réforme vaut largement les 30 ans d’alternance bi

partisane, et sans les milliers de victimes ou coupables

d’avoir lutté pour une meilleure redistribution

des richesses.

Ceux qui aiment et

s’intéressent au Venezuela ne sont pas dupes.

Sortir le Venezuela de sa situation de pays pauvre ne se fera pas en

quelques années après plus deux

siècles de domination économique. Faire tomber un

emblème de la toute puissance étasunienne ne

m’a pas gêné, et je suis

plutôt satisfait de voir la naissance d’une

nouvelle télévision du service public. Ces

dernières années nous fûmes

habitués au contraire. L’on cherche à

le traduire en des vérités intangibles, sans rien

nous expliquer du paysage audiovisuel

vénézuélien et d’ailleurs.

Une télévision comme

Télésur, chaîne internationale

d’information est un sacré bol d’air

frais, Vive Tv est un espace de création et de la

mémoire populaire de qualité, et souhaitons que

Teves, la nouvelle vienne donner à la

récréation toute sa place sans avoir à

parodier le mercantilisme des télévisions

latino-américaines.

Ah si

j’oubliais, c’est une femme qui dirige le nouveau

canal deux : TEVES ou TVes. Madame Lil Rodriguez,

s’occupait jusqu’à présent de programmes culturels sur

Télésur. Journaliste, elle est connue pour son

goût pour la culture et la musique Afro-Caraïbe. De

quoi envisager une télévision aux figures du pays

réel…!?

En complément un documentaire en vidéo de 57 minutes sur RCTV :

----

"Es el señal de todos" (vost)

-----------Une réalisation collective de cinéastes et journalistes vénézuéliens(Version originale espagnole sous-titrée en français) -----------Une réalisation collective de cinéastes et journalistes vénézuéliens(Version originale espagnole sous-titrée en français)Vous pouvez à partir de ce lien, regarder la vidéo ou la télécharger !-------

Attention, le film est en mp4 (fichier de 124 Mo) en grand format et adapté à du haut débit,

et fonctionne de préférence avec le logiciel Quicktime version 7

----------

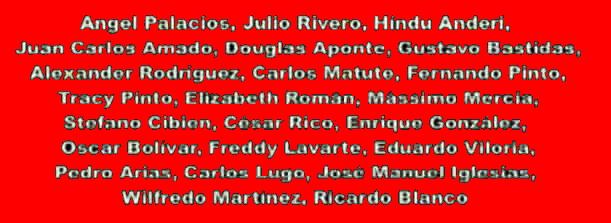

Équipe de réalisation :

--------------

C'est une production de Panafilms, ANMCLA, FIPP, et Avila TV (2007)

Ce

document est libre de droit, mais ne doit en aucun cas être

le fait d'un usage commercial, ou autres interventions sur le contenu sans

l'autorisation des auteurs. Donc chacun est libre de l'utiliser pour

son usage personnel, familial, ou associatif.

|

|

|

|

Affaire RCTV ...

Il faut d’abord balayer

devant sa porte

Diana Cariboni, 4 juin 2007 |  |

En

Amérique latine, certains font tout un plat de la fin des

transmissions de la chaîne de télévision RCTV,

à laquelle le gouvernement vénézuélien

n’a pas voulu renouveler la concession d’une

fréquence qu’elle exploitait depuis 1956.

Trois

ex-présidents panaméens, Mireya Moscoso, Guillermo Endara

et Ernesto Pérez-Balladares planifient d’exercer un

intense lobby pour que l’Assemblée générale

de l’Organisation des Etats Américains (OEA) traite le cas

RCTV lors de sa réunion du week-end prochain [week-end du 1er et

2 juin 2007, ndlr]. Le président péruvien Alan

García a affirmé, à propos de la mesure

vénézuélienne, que « jamais une telle chose

ne se fera » dans son pays.

Une telle chose comme quoi,

pourrait-on se demander. Nombreux, au Venezuela, affirment que Radio

Caracas Télévision (RCTV) en est arrivée à

cette situation parce qu’elle s’oppose au gouvernement

d’Hugo Chavez. D’autres la qualifient de putschiste pour

avoir soutenu l’attentat contre la démocratie

d’avril 2002 [le coup d’État des 11-12-13 avril

2002, ndlr].

Dans la Colombie voisine, le journaliste Juan

Gossain, de RCN Radio, a demandé au président Alvaro

Uribe : « L’expression que vous avez utilisée sur

votre respect de la liberté de la presse me conduit à

supposer que vous n’ôteriez pas par exemple à Radio

Caracas sa licence de fonctionnement ».

« A

personne. Pour mieux dire, qu’ils exercent le journalisme sans

licence, qu’ils disent ce qu’ils veulent, qu’ils

parlent partout », a-t-il répondu.

Uribe ne peut

pas fermer de chaîne de télévision

d’opposition parce qu’elles n’existent pas.

Toutefois, il a mis un terme en octobre 2004 à l’Institut

de Radio et Télévision (Inravisión), un organisme

public qui gérait trois signaux ouverts avec des franges

horaires éducatives et culturelles, un programme radio

d’interviews sur le mouvement social et des documentaires aux

contenus souvent dérangeants pour le gouvernement.

Le

président colombien avait annoncé la fermeture

d’Inravisión un lundi et le jeudi suivant, « la

police est entrée et a délogé les travailleurs la

nuit même », raconte le sociologue Milciades

Vizcaíno à IPS. Celui-ci a travaillé presque 27

ans dans le secteur de la télévision éducative,

qui a été éliminée.

Bogota

alléguait que Inravisión était inefficace. «

Mais le fond de l’affaire était la force dont disposait le

syndicat », soutient Vizcaíno, auteur du libre «

Université et moyens de communication. De l’état de

bien-être au marché », publié en avril et

dans lequel il analyse le processus inverse à celui qui a

été entamé au Venezuela, en destinant la

fréquence de RCTV à une chaîne publique.

Inravisión

a été remplacée par Radio Televisión

Colombia (RTVC) qui « sous-traite » des activités

moyennant des contrats de concession, en évitant la

création d’un syndicat. Elle économise 72% des

coûts opérationnels. Les transmetteurs sont

gérés par une autre entreprise, Telecom.

En octobre, au cours du discours du sénateur d’opposition Gustavo Petro [1]

sur les liens entre paramilitaires d’extrême droite et des

politiciens des départements de Sucre et Córdoba [2],

le signal de la chaîne publique, géré maintenant

par RTVC et qui retransmet fréquemment depuis le parlement, a

disparu dans ces deux département du nord de la Colombie.

Face

aux plaintes, RTVC a remis l’affaire à Telecom. Mais

« là, personne n’a pu donné

d’explication », a signalé Hernán Onatra,

responsable presse du sénateur.

« Il n’y a

pas que la télévision publique. Des opérateurs

privés par câble ont également suspendu le signal

dans certains secteurs de Bogotá et de villes principales, comme

Cúcuta (nord-est) et ils n’ont jamais fourni

d’explication. On nous l’a rapporté durant le

débat ou le jour d’après », a-t-il

ajouté.

Au Honduras, le président Manuel Zelaya a

initié depuis le lundi 28 mai une série de 10

transmissions d’un heure chaque jour par « cadena » [3]

de radio et de télévision, en prime time pour

contrecarrer ce qu’il qualifie de « désinformation

» de la presse sur sa gestion.

La loi stipule qu’on

ne peut transmettre de « cadenas » que pour convoquer des

élections, dans le cas de désastres naturels ou

d’urgence nationale. Par conséquent, la mesure rappelle

l’usage fréquent que faisaient les militaires de ce

mécanisme dans les années 70 quand ils gouvernaient et a

été critiquée par des associations de

journalistes, des médias et même par le président

du parlement Roberto Micheletti.

L’analyste politique Juan

Ramón Martínez a affirmé à IPS que la

décision « porte atteinte à la liberté

d’expression » et constitue un abus, « même les

militaires n’ont pas été aussi loin que ce que nous

annonce l’actuel gouvernement ».

Le journaliste

Edgardo Escoto, qui couvre l’actualité gouvernementale

pour la radio d’opposition Circuito Radial Voces, a confié

quant à lui à IPS qu’il a été

censuré par les porte-parole de la présidence «

pour ne plus poser de questions ». « Ils refusent de me

donner la parole, ils me cachent l’agenda du président

», a-t-il dit.

Le dernier média au Nicaragua dont

la concession fut révoquée pour d’apparents motifs

politiques a été Radio La Poderosa en 2002, durant le

mandat d’Enrique Bolaños. Ses équipements ont

été confisqués sans procès judiciaire. La

radio critiquait le gouvernement avec acharnement et était

proche de l’ex-président Arnoldo Alemán,

condamné par la justice [pour blanchiment, fraude et

détournement de fonds, ndlr].

Quand Alemán

gouvernait (1997-2001), des journaux critiques comme La Prensa ou El

Nuevo Diario ont dénoncé le harcèlement fiscal et

le boycott commercial du gouvernement pour avoir informé de

faits de corruption de fonctionnaires publics.

RCTV n’est

pas le seul média qui « cesse » ses activités

par une mesure du pouvoir au Venezuela. Durant les deux jours

d’avril 2002 au cours desquels Chavez fut écarté du

pouvoir par la force, les putschistes avaient fermé le Canal 8,

la chaîne publique.

En 2003, le maire du district de

Caracas, Alfredo Peña, un opposant à Chavez, avait aussi

fermé la télévision communautaire Catia Tv.

Les

partisans du gouvernement se vantent qu’« ici, les seuls

qui ont fermé des médias, c’est l’opposition

» et ils insistent sur cela. Dans le cas de RCTV, « il ne

s’agit pas d’une fermeture mais d’un non

renouvellement de la concession », a répété

à IPS l’ex-ministre de l’Information et

président de la chaîne régionale Telesur,

Andrés Izarra.

Mais la gestion discrétionnaire des

concessions « met dans une situation difficile, presque

d’incertitude, plus de 150 radios privées qui sont dans

l’attente d’un renouvellement de leur licence

», observe Ciro García, président de la Chambre de

radiodiffusion.

De plus, l’organisme national des

impôts [le SENIAT, ndlr] a dressé une amende de 13 000

dollars et a fermé durant deux jours, en octobre 2005, le

quotidien centenaire El Impulso - dont la ligne éditoriale est

d’opposition - dans la ville de Barquisimeto, dans le

centre-ouest du pays

Des amendes de millions de dollars ont

été dressées contre RCTV et la chaîne

d’information en continu Globovisión, plusieurs

équipements satellitaires leur appartenant ont été

retenus indéfiniment il y a deux ans [4],

quand une inspection les a retrouvés orientés dans une

direction distincte à celle autorisée. Aucune

d’elles ne reçoit de publicité du gouvernement.

Mais

« si nous comparons la diversité des médias au

Venezuela, il y a beaucoup plus de liberté d’expression

qu’au Chili », par exemple, pour le coordinateur du

Programme de liberté d’expression de l’Institut de

Communication et d’Image de l’Université publique du

Chili, Felipe Portales.

Même si au Chili, on n’a pas

enregistré de mesures arbitraires contre les médias au

cours des dernières années, la liberté est

restreinte de par la concentration de la propriété, selon

Portales et la directrice de l’Observatoire des médias

Fucatel, Manuela Gumucio.

« A l’exception de Cuba,

le Chili est le pays avec le moins de liberté d’expression

en Amérique latine, en termes de pluralité des

médias », avec une situation « pire

qu’à la fin de la dictature » d’Augusto

Pinochet, en 1990, fait remarquer Portales. [5]

La

couverture du cas RCTV est une preuve. « Les médias

chiliens n’ont diffusé qu’une seule version, celle

qui s’oppose à Chavez. Nous n’avons pas les

éléments nécessaires pour nous faire une opinion

sur cette affaire », affirme-t-il.

Tant Portales que

Gumucio expliquent le manque de diversité à cause de la

distribution inégale de la publicité d’État.

Comme

en Colombie, mais pour des raisons différentes, à Cuba

non plus il n’y a pas de chaîne d’opposition à

fermer.

La propriété privée des

médias est morte dans les années 60, après

l’avènement du processus révolutionnaire. La presse

écrite, la radio et la télévision sont

régies par une politique que conçoit, dirige et

contrôle le Parti communiste de Cuba.

Les opposants,

considérés comme des « mercenaires à la

solde de l’Empire » (les Etats-Unis) n’ont pas

accès à ces médias. Un groupe de journalistes

autonomes du gouvernement ou ouvertement critiques ont

été sanctionnés en 2003 par de lourdes peines de

prisons sous l’inculpation de transmettre ou de faciliter des

informations à des médias ennemis. [6]

L’exception

sont les revues catholiques Palabra Nueva et Vitral, fondée en

1994 dans le diocèse de la province de Pinar el Río, dans

l’ouest du pays. L’équipe éditoriale de

Vitral est entrée en crise au début de cette

année, après l’arrivée du nouvel

évêque Jorge Enrique Serpa.

Vitral a acquis de la

notoriété par son approche critique de la

réalité cubaine, mais Serpa a décidé que la

publication évitera dorénavant l’ «

agressivité » et sera moins contestataire.

La

censure au Mexique, commune à tous les gouvernements du Parti

Révolutionnaire Institutionnel (PRI) depuis 1929 a

commencé à reculer au milieu des années 90.

Mais

le Diario Noticias de Oaxaca, qui circule depuis 31 ans dans

l’état du même nom, dans le sud du pays, et qui est

très critique envers le très contesté gouverneur

Ulises Ruiz, a été la cible d’attaques depuis 2005,

dont des agressions contre des journalistes et des tentatives de

délogement par la force.

Radio Monitor, en

activité depuis 1975, a été un des rares

médias à s’être affronté aux

années de censure du PRI. Son propriétaire, José

Gutiérrez, affirme que le Parti d’Action Nationale (PAN),

au pouvoir, le punit en le privant de publicité gouvernementale

à cause de ses prises de positions critiques et en lui refusant

des interviews et des informations.

L’unique parti qui,

quand il gouvernait, a révoqué une concession de

fréquence en Uruguay, le Parti National (PN), de centre droit, a

réclamé sans succès du gouvernement du Frente

Amplio (gauche) une déclaration de condamnation pour le cas RCTV.

La

gauche a rappelé que le gouvernement du nationaliste Luis

Alberto Lacalle a été le seul à prendre une mesure

similaire dans l’histoire uruguayenne et « sans attendre

que le permis arrive à expiration », a rappelé le

sénateur de la majorité Eleuterio Fernández

Huidobro.

Lacalle a expulsé CX 44 Radio Panamericana des

ondes en 1994 pour avoir convoqué la population à une

manifestation, durement réprimée, contre

l’extradition vers l’Espagne de trois citoyens de ce pays

accusés d’appartenir au groupe séparatiste basque

ETA.

Cet article a été rédigé

grâce aux contributions de Constanza Vieira (Colombie), Daniela

Estrada (Chili), Patricia Grogg (Cuba), Thelma Mejía (Honduras),

Diego Cevallos (Mexique), José Adán Silva (Nicaragua),

Humberto Márquez (Venezuela) et Darío Montero (Uruguay).

NOTES :

[1] [NDLR] Gustavo

Petro, sénateur de gauche, membre du Pôle

démocratique alternatif, est certainement la figure politique la

plus en vue dans les dénonciations du scandale connu comme la

« parapolitique », à savoir l’infiltration de

l’État par le paramilitarisme, un scandale qui touche tout

l’entourage du président Uribe.

[2] [NDLR] Consultez

à ce propos sur le RISAL le dossier « Paramilitarisme et

parapolitique » dans notre rubrique sur la Colombie.

[3] [NDLR] Procédé

qui consiste à imposer à toutes les radios et

chaînes de télévision de diffuser un même

programme, une allocution du président par exemple.

[4] [NDLR] Lire

à ce propos Thierry Deronne, Difficile naissance d’un

État au Venezuela : la vérité comme pot de terre,

RISAL, 4 octobre 2003.

[5] [NDLR] Consultez à ce propos sur le RISAL le dossier « Médias » dans notre rubrique sur le Chili.

[6] [NDLR] Lire notamment Wayne S. Smith, Pourquoi les arrestations à Cuba ?, RISAL, 8 avril 2003.

Sources : IPS Noticias (http://www.ipsnoticias.net/), traduction : Frédéric Lévêque,

pour le RISAL (http://risal.collectifs.net/).

|

"Je n'ai rien vu au Venezuela"

par Sébastien Brulez, 1er juilet 2007

|

|  |

En

janvier 1990, quelques semaines après son retour de Roumanie,

Colette Braeckman publiait dans le journal Le Soir un article

intitulé "Je n'ai rien vu à Timisoara", constatant le

mensonge médiatique qui avait entouré la supposée

découverte de charniers dans la ville du même nom. On

avait retrouvé des centaines de corps dans les fosses communes,

des jeunes gens vidés de leur sang. "Dracula était

communiste" avait même titré, le 28 décembre 1989,

le journal français L’événement du Jeudi (1).

Il s'avérera plus tard que tout n'était que montages et

mensonges. Et pourtant tout le monde y avait cru, la

télévision avait même montré des images,

c'est dire si c'était vrai!

La journaliste du Soir écrivait alors (2)

: "J'y étais et je n'ai rien vu : honte sur moi. Car par contre

en arrivant à Bucarest le lendemain, et plus encore en rentrant

en Belgique, tout le monde en savait plus que moi sur le sujet. Nul

n'ignorait rien de ces corps affreusement torturés, de ces

centaines de corps alignés, de ces hôpitaux envahis, la

télévision avait tout montré, tout

expliqué. Et si c'était passé à la

télévision, c'était vrai. Cela devenait vrai.

Alors moi, qui n'avais rien vu à Timisoara, j'ai

préféré me taire..."

Un Dracula tropical?

En

voyant la façon dont la presse européenne traite

l'information sur ce qui se passe actuellement au Venezuela, je ne peux

m'empêcher de repenser à cet article de Colette Braeckman,

véritable cas d'école du journalisme contemporain. Parce

qu'aujourd'hui et depuis bientôt dix mois, moi non plus je ne

vois rien au Venezuela. Évidemment personne ne parle de

charniers ni de corps mutilés. Cependant on essaie sans cesse de

nous créer l'image d'un Chávez "dracula-communiste".

Les

prétextes pour attaquer la révolution bolivarienne sont

légions. Ce fut d'abord la loi dite "habilitante",

approuvée en janvier dernier par l'assemblée nationale.

Cette loi donne au président de la République la

possibilité d'émettre des décrets ayant force et

valeur de loi dans 11 domaines spécifiques (transformation des

institutions, participation populaire, sciences et technologies,

économique et social, énergétique, etc.) et ce

durant 18 mois.

Vint ensuite le projet de réforme

constitutionnelle et la pseudo présidence à vie du

Comandante. Alors que l'idée évoquée est

simplement qu'un président puisse se représenter aux

élections autant de fois qu'il le souhaite, comme c'est le cas

en France.

Plus récemment, on a entendu parler du

Venezuela pour la "fermeture" d'une chaîne de

télévision. Il ne s'agissait en fait que d'une

décision légale pour un Etat de ne pas renouveler une

concession. Pour l'envoyé spécial du Monde à

Caracas, le président du Venezuela est "le lieutenant-colonel

putschiste" (3). Et selon

le quotidien catalan La Vanguardia, "la fermeture de la chaîne de

télévision privée accentue le caractère

totalitaire du gouvernement de Hugo Chávez".

Pourtant,

lorsque l'on se promène dans les quartiers, on a du mal à

percevoir l'autoritarisme dont nous parlent les médias. "Le

président sait très bien qu'il ne peut pas faire ce qu'il

veut. De la même manière que le peuple l'a amené au

pouvoir, le peuple peut l'en révoquer", me commentait une

vendeuse ambulante au lendemain des élections, en

décembre dernier.

Et elle n'est pas la seule à

tenir ces propos, l'article 74 de la Constitution approuvée par

référendum en 1999 va dans le même sens : "Seront

soumises à référendum, pour être

abrogées total ou partiellement, les lois dont l'abrogation

serait sollicitée à l'initiative d'un nombre non

inférieur à 10% des électeurs (...) ou par le

Président ou la Présidente de la République en

Conseil des Ministres. Pourront également être soumis

à référendum abrogatoire les décrets ayant

force de loi que dicte le Président ou la Présidente de

la République en vertu de l'attribution prescrite dans

l'alinéa 8 de l'article 236 de cette Constitution (ndlr :

l'alinéa 8 de l'article 236 fait référence

à la loi "habilitante"), si cela est sollicité par un

nombre non inférieur à 5% des électeurs (...)" (4).

Drôle d'autocratie que celle qui soumet ses lois à

référendum à la demande de moins de 5% de ses

électeurs.

Les miradors de Juan

Lorsqu'on

demande à Juan Contreras ce qui a changé pour lui depuis

l'arrivée au pouvoir de Hugo Chávez, il n'hésite

pas un instant avant de répondre : "Avant Chávez, ma

maison avait été fouillée 49 fois par la police.

Ces huit dernières années, on ne m'a plus ennuyé

une seule fois." Juan est actif dans les luttes sociales depuis son

plus jeune âge. En décembre dernier son association, la

Coordinadora Simon Bolivar, fêtait son treizième

anniversaire. Depuis 2005, elle dispose enfin d'un siège : un

ancien commissariat de police occupé par les habitants du

quartier et transformé en centre culturel. "Pour nous il

s'agissait d'une question de principe. Occuper ce commissariat qui,

depuis 1975, avait été le centre de torture et de

répression contre les mouvements contestataires du quartier,

c'est tout un symbole." Les miradors bétonnés qui

surplombent l'urbanisation du 23 de Enero ornent toujours le

bâtiment, comme pour rappeler le temps où la

répression était bien réelle.

Mais les

médias occidentaux ne font que rarement référence

à cette époque pourtant pas si lointaine. En

février 1989, à peine deux semaines après la prise

de possession du social-démocrate Carlos Andrés

Pérez, c'est l'explosion sociale. L'application du paquet de

réformes néolibérales imposées par le FMI

donne le coup de grâce à la population. Le

mécontentement éclate dans les rues de la capitale, c'est

ce qu'on a appelé le Caracazo. Pour contenir les manifestations

et les pillages, le président Pérez envoie l'armée

qui tire sur la foule. Les médias parleront de 300 morts, la

répression dans les jours suivants fera monter le bilan à

près de 3000. A ce moment-là personne ne parlait de

totalitarisme ni de "régime à dérive autoritaire".

Mais

finalement qu'est-ce qui dérange chez Hugo Chávez? Est-ce

vraiment son "autoritarisme", son "populisme", comme on aime souvent le

qualifier? Ou est-ce simplement le fait que les réserves du

cinquième producteur mondial de pétrole (qui est

également le troisième fournisseur des Etats-Unis)

profitent aujourd'hui non plus (autant) à nos multinationales

européennes et américaines mais bien aux couches les plus

démunies de la population? Ou serait-ce encore que ce pays,

grand comme 26 fois la Belgique, est en train de donner le mauvais

exemple en démontrant qu'une alternative au sacro-saint

modèle néolibéral est possible?

Car

au-delà de la figure de Chávez, c'est un peu le

réveil latino-américain tout entier qui est

critiqué par nos médias. Evo Morales est lui aussi devenu

un "dangereux extrémiste" depuis qu’il a

décrété la nationalisation des ressources

naturelles de la Bolivie. "L'Amérique latine ne vit pas une

époque de changements mais un changement d'époque"

répète sans cesse Rafael Correa, élu

président de l'Equateur il y a quelques mois et

immédiatement critiqué par la presse pour son

rapprochement avec le Venezuela.

La question qu'on peut se poser

est de savoir si l'Europe (ses politiciens, ses journalistes... et ses

citoyens) est prête à ouvrir les yeux sur ce changement.

Est-elle aussi tolérante qu'elle le prétend et

acceptera-t-elle qu'un continent base son développement sur un

modèle distinct? Arrêtera-t-elle un jour de faire

l'amalgame entre libéralisme économique et

libertés individuelles (5)?

Le président de la chaîne latino-américaine

TeleSur, Aram Aharonian, écrivait récemment :

"Arrêtez de nous répéter que les

Latino-américains ont une crise d'identité. En fait, on

dirait que ce sont les Européens qui ont une crise

d'identité : pour nous, il est de plus en plus difficile de ne

pas les confondre avec les Etasuniens." (6)

Finalement,

le titre de cet article est peut-être mal choisi, car on peut

voir et entendre tellement de choses au Venezuela. Entre

avancées et déviations, la complexité de la

situation mérite bien plus que de simples clichés.

Malheureusement ce qui nous parvient n'est qu'une infime partie de la

réalité. Et nous savons tous qu'une réalité

incomplète est une réalité tronquée. Il

serait temps que nos médias arrêtent de se cacher

derrière une pseudo objectivité et qu'ils fassent preuve

d'un peu plus d'honnêteté intellectuelle... Ou alors

qu'ils assument clairement leurs orientations politiques.

Notes :

(1) Serge Halimi, "Les vautours de Timisoara", Acrimed, http://www.acrimed.org/article1.html#nh5, octobre 2000.

(2) Colette Braeckman, "Je n'ai rien vu à Timisoara", Le Soir, 27 et 28 janvier 1990.

(3)

Paulo A. Paranagua, "Miguel Angel Rodríguez, une voix de trop

pour Hugo Chávez", Le Monde.fr, 25 mai 2007,

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-914730@51-897252,0.html

(4) Article n°74 de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela.

(5)

Lire aussi Raoul Marc Jennar, "Le libéralisme, ennemi des

libertés", Le Journal du Mardi, 30 janvier 2007,

http://www.urfig.org/chronique_mensuelle-petit.htm

(6) Aram Aharonian, "No : no compramos más espejitos", Question, n°50, janvier 2007.

Source : La voix du sud,

http://voixdusud.blogspot.com/2007/07/je-nai-rien-vu-au-venezuela.html |

|

Huit questions

et

huit réponses

provisoires

sur la «

révolution

bolivarienne »

Marc

Saint-Upéry, janvier 2007

photo : revue Mouvements n° 47/48

|

|  |

Il

n’est guère de phénomène de

la scène politique latino-américaine qui

soit à la fois plus commenté et plus

méconnu dans sa dynamique réelle

que la « révolution bolivarienne » au

Venezuela. Pour les uns, le

chavisme est un régime populiste autoritaire, tendant

à étouffer la

société civile et à menacer les

libertés démocratiques. Pour les

autres, le « socialisme du XXIe siècle »

défriche la voie des

lendemains qui chantent pour les peuples de la région. La

vérité est un

peu plus compliquée, et parfois plus surprenante

[1].

«

Le

problème de fond, c’est que le Venezuela a une

société très peu propice

à la révolution, telle que, nous, les marxistes,

nous l’entendons. Le

pétrole a créé dans ce pays une

société fort semblable à celle de

l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles. Mendiants,

quémandeurs, intrigants

de cour et bureaucrates constituent l’essentiel de nombreuses

couches

de la société, ou du moins y ont un poids

considérable. Une société de

ce type produit des révoltes mais pas de

révolutions, des mutineries

mais pas de tempêtes sociales. Et surtout, dans une

société de ce type,

tous espèrent des changements sans pratiquement faire

d’effort et des

solutions plus rapides que l’éclair. »

Domingo Alberto Rangel

Chávez est-il de

gauche?

Dans

sa jeunesse, Chávez a subi l’influence du petit

milieu communiste de sa

province de Barinas, sans pour autant jamais s’engager dans

une

militance active. Dans les années 1970 et 1980, il a

participé aux

intrigues entre divers cercles de jeunes officiers et les secteurs de

la gauche radicale vénézuélienne qui

pratiquaient une forme d’entrisme

en milieu militaire. C’est à la tête

d’une coalition de petits partis

de gauche alliés à son propre mouvement, le MVR

(Mouvement pour la Ve

République), qu’il a accédé

au pouvoir fin 1998. Nombre de hauts

fonctionnaires du gouvernement bolivarien proviennent de la

guérilla

des années 1960 ou de la gauche socialiste qui lui a

succédé.

Dans

les années 1990, Chávez s’est

laissé séduire par le nationalisme

anti-impérialiste exacerbé de Norberto Ceresole,

un idéologue argentin

antisémite et proche des militaires

d’extrême droite « carapintadas

»,

qui prônait une espèce de

nasséro-péronisme autoritaire et «

post-démocratique » - selon ses propres termes -

fondé sur la pyramide

caudillo-armée-peuple. Sans doute lassé des

frasques idéologiques de

son conseiller, Chávez finit par l’expulser du

Venezuela en 1999. Au

début de son mandat, il invoquait à tout bout de

champ L’Oracle du

guerrier, un manuel de sagesse new age à la Paulo Coelho

écrit par un

autre Argentin, Lucas Estrella. Plus récemment, il

s’est employé à

faire partager à ses collaborateurs son enthousiasme pour

Les

Misérables, de Victor Hugo. Jadis admirateur

déclaré de la troisième

voie de Tony Blair, qu’il voue maintenant aux

gémonies, il profite

souvent de ses visites à l’étranger

pour multiplier les professions de

foi les plus hétéroclites, se

déclarant volontiers castriste à Cuba,

maoïste en Chine ou admirateur du Livre vert de Kadhafi en

Libye.

D’aucuns voient en lui un opportuniste cynique

obsédé par le pouvoir et

totalement dépourvu de véritables convictions

idéologiques. Pourtant,

Chávez est sans doute sincère lorsqu’il

dit que son cœur saigne pour

les pauvres, d’autant plus qu’il se

perçoit lui-même comme un petit

provincial plébéien et «

zambo » (c’est-à-dire porteur

d’un phénotype

afro-indien) rejeté par l’oligarchie et

« la gente bien », les

« gens

biens ».

En l’absence

d’un corps de doctrine très

élaboré, il

est parfois difficile de discerner ce qui rassemble autour du projet

bolivarien les communistes orthodoxes du PCV, qui n’ont pas

vraiment

digéré la chute du mur de Berlin, les divers

sociaux-démocrates

repeints aux couleurs bolivariennes, les populistes radicaux de

l’UPV

(Union du peuple vénézuélien)

liés à la figure haute en couleurs de la

pasionaria plébéienne Lina Ron, animatrice

d’un célèbre programme de

radio chaviste, les militants qu’exalte la mythologie

guévariste, les

activistes sociaux issus des luttes urbaines des années

1990, les

courants de la gauche syndicale porteurs de traditions

d’autonomie

ouvrière datant des années 1980 ou les adeptes de

la participation

populaire et de l’économie sociale. Au sein du

principal véhicule

politique du processus bolivarien, le MVR, on voit se côtoyer

orphelins

de la gauche radicale et vieux renards de la politique traditionnelle

opportunément convertis à la

rhétorique révolutionnaire.

Caractérisé

par une structure organisationnelle tout à la fois

ectoplasmique et

très verticale, ce parti constitue aussi une commode

plate-forme

électorale et professionnelle pour les centaines de

militaires

reconvertis en entrepreneurs publics ou privés qui peuplent

aujourd’hui

l’appareil d’État.

Face

au chavisme, il existe aussi une gauche

anti-chaviste. C’est le cas des réformistes du MAS

(Mouvement vers le

socialisme, à ne pas confondre avec son homonyme bolivien),

entrés en

opposition après un peu plus d’un an de

participation au gouvernement,

mais aussi des marxistes-léninistes de Bandera Roja, qui

contrôlent des

secteurs substantiels du mouvement étudiant et

prêtent leur service

d’ordre musclé aux manifestations de

l’opposition. Une bonne partie des

plus éminents intellectuels marxistes

vénézuéliens ayant

participé aux

luttes armées et civiles des années 1960, 1970 et

1980 dénoncent de

façon parfois virulente un régime

qu’ils considèrent comme une vaste

escroquerie idéologique. C’est le cas de Domingo

Alberto Rangel,

historien renommé et ancien dirigeant du MIR (Mouvement de

la gauche

révolutionnaire), de l’ex-leader

guérillero Douglas Bravo et de

dizaines de leurs homologues.

La majorité

des figures les plus

prestigieuses ou les plus qualifiées de la culture

vénézuélienne semble

de fait assez hostile au régime. Fait symptomatique, les

deux

principaux « théoriciens » du processus

bolivarien et du « socialisme

du XXIe siècle » sont des étrangers :

Heinz Dieterich, un universitaire

allemand résidant au Mexique et Martha Harnecker, philosophe

marxiste

d’origine chilienne vivant à La Havane et

très liée au régime

castriste. D’autres clercs progressistes, comme

l’historienne Margarita

López Maya, assument une position plus «

anti-anti-chaviste » que

proprement chaviste. Sans manifester de grand enthousiasme à

l’égard de

la figure d’Hugo Chávez, ces intellectuels ne

veulent pas être associés

à une opposition qu’ils considèrent

comme largement factieuse,

classiste et raciste.

La gauche radicale au

Venezuela n’a jamais

été très forte, n’ayant

presque jamais dépassé 8 % à 10 % de

l’électorat. Le compromis historique entre la

démocratie-chrétienne et

la social-démocratie modérée

d’Acción Democrática -

formulé en 1958

sous le nom de pacte de Punto Fijo -, après

l’avoir marginalisée et

persécutée, a bloqué son

développement politique en intégrant une bonne

partie de sa potentielle base sociale. Chávez a

pulvérisé ce qui en

restait depuis 1998. Cohabitant avec néolibéraux,

putschistes et

résidus de l’appareil « puntofijiste

» dans l’opportunisme de la survie

électorale, la gauche d’opposition est

vouée à l’impuissance et au

déclin. Du côté bolivarien,

Chávez n’admet pas d’alliés

que ne soient

complètement domestiqués : c’est le cas

du PPT (Patria para todos), qui

regroupe la majorité des cadres de l’ex-Causa

Radical (une espèce de

petit PT vénézuélien

aujourd’hui moribond), et qui survit en colonisant

des secteurs de l’appareil d’État au

prix d’un suivisme passablement

servile, alors que sa trajectoire lui aurait permis

d’être la

conscience critique et démocratique du bloc chaviste.

Il

y a des

forces assez intéressantes dans la gauche syndicale, mais

leur

dépendance à l’égard de la

mystique révolutionnaire chaviste et la

grande faiblesse démographique et sociale du secteur

salarié formel

tendent à exclure qu’elles puissent être

la base d’une alternative

crédible. L’avenir de la gauche au Venezuela passe

sans doute par des

recompositions avec des secteurs du chavisme, mais il est

aujourd’hui

impossible de savoir comment pourraient se produire des ruptures et des

recompositions organisationnelles durables au sein de la mouvance

bolivarienne. Chávez est encore jeune et la forme

caudilliste,

personnaliste et charismatique de l’adhésion au

chavisme garantit le

contrôle et la régulation verticale de ses

nombreuses contradictions

internes, et ce de façon relativement efficace pour le

moment.

Chávez

est-il démocrate?

Pour

les secteurs les plus durs de l’opposition, qui dominent une

bonne

partie des médias

vénézuéliens, il n’y a pas

de doute : Chávez est un

dictateur implacable et son régime est totalitaire et

oppressif. Dans

une interview récente, Marcel Granier, directeur

général de Radio

Caracas Televisión de Venezuela (RCTV),

définissait le gouvernement

bolivarien comme « fasciste ». Des esprits moins

échauffés émettent

toutefois des critiques suffisamment circonstanciées pour

qu’on se pose

la question d’une dérive autoritaire du

régime chaviste. Entre les

accusations qui reviennent avec insistance, citons : le

contrôle des

organes judiciaires, en particulier du Tribunal suprême de

justice, et

de l’autorité électorale ; la

politisation partisane de l’armée et la

militarisation de la vie sociale à travers la

création d’un corps de

réserve de type cubain contre la soi-disant menace

d’invasion

américaine ; la volonté de discipliner et de

contrôler les ONG à

travers une législation restreignant leur sources de

financement ;

l’idéologisation du système

éducatif à travers l’inculcation des

«

valeurs de la révolution » ; les menaces

répétées à

l’encontre de

l’autonomie des universités sous

prétexte de lutte contre leur «

élitisme » ; et les attaques

systématiques contre la presse.

La

tension entre le gouvernement et les médias est bien

réelle - et cela

n’est guère étonnant si l’on

se souvient qu’une grande partie de ces

derniers ont appelé et soutenu ouvertement le coup

d’État contre Chávez

en avril 2002. Le harcèlement verbal et, parfois, juridique,

est

indéniable, mais il n’y a pas au Venezuela de

censure ni d’intervention

directe contre les rédactions. Comme l’admet le

journaliste

d’opposition Fausto Masó, exilé

anticastriste, « Chávez a gouverné en

faisant peur aux Vénézuéliens sans

fusiller aucun adversaire ni fermer

un seul journal ». La nouvelle loi dite «

mordaza » (bâillon) par

l’opposition, censée entre autres choses prohiber

les commentaires

insultants contre la personne du président, n’est

pas appliquée dans

les faits. Elle constitue plutôt une menace latente qui

viserait,

dit-on, à susciter l’autocensure des

médias. Cette autocensure n’est

guère perceptible : le ton d’insulte

grossière hystérique - et souvent

bassement raciste - contre Chávez a baissé

d’un cran depuis deux ans,

mais la presse et la télévision

d’opposition - cette dernière toujours

majoritaire en audience - continuent de manifester un niveau de

belligérance et de haine personnalisée assez

impressionnant. Le

gouvernement n’exerce par ailleurs aucun contrôle

sur Internet alors

que le niveau d’hostilité des sites anti-chavistes

relève de l’hystérie

apocalyptique, exprimée dans un langage

systématiquement obscène et

injurieux. Bien entendu, du côté chaviste, on

n’est pas en reste au

niveau des insultes.

Pour ce qui est de

l’habeas corpus et des

droits civiques, comme dans beaucoup de pays

d’Amérique latine, ils

sont tout aussi précaires pour les prisonniers, les

délinquants et les

citoyens victimes circonstancielles de la police que sous les

régimes

précédents, même si le gouvernement

bolivarien essaie parfois d’y

remédier, comme dans le cas des exécutions

judiciaires de délinquants

pratiquées par la police de l’État de

Falcón. De fait, la police

torture sous Chávez de même que sous Lula et

Kirchner ; ce n’est pas la

faute de ces mandataires, même c’est leur

responsabilité d’essayer d’y

mettre fin malgré le peu de pouvoir qu’ils ont sur

certaines polices

locales. En revanche, la grande époque des «

disparitions » politiques

au Venezuela est la IVe République (1958-1998), pas la Ve.

La situation

y est de ce point de vue bien meilleure qu’en Colombie,

fidèle alliée

des États-Unis. Citons le Rapport 2005 du

Département d’État américain

sur les droits de l’homme au Venezuela : « La loi

garantit la liberté

de réunion, et le gouvernement respecte

généralement ce droit dans la

pratique. [...] Les médias imprimés et

électroniques sont indépendants.

[...] Le gouvernement n’exerce aucune restriction sur

Internet ou

contre la liberté académique. [...] La loi

garantit aux citoyens le

droit de changer pacifiquement de gouvernement, et les citoyens

exercent ce droit par le biais d’élections

régulières sur la base du

suffrage universel. »

Il est

exact que le Conseil national

électoral (CNE) est contrôlé par une

majorité chaviste, mais toutes les

accusations de fraude lancées par l’opposition ont

été systématiquement

démenties par les organismes de contrôle

internationaux. Quant au

monopole actuel du chavisme sur l’Assemblée

nationale, il est dû au

boycott suicidaire des élections législatives de

décembre 2005 par

l’opposition. En vue des élections

présidentielles de décembre 2006, où

elle a cette fois décidé de participer,

l’opposition a demandé aux

recteurs anti-chavistes des principales universités

d’auditer le

registre électoral. Leur conclusion a

été sans appel : « Il n’y a

pas

d’indice de fraude dans le registre électoral.

»

On cite souvent

comme preuve de dérive dictatoriale la liste de signataires

en faveur

du référendum révocatoire de 2004,

dite liste Tascón, du nom du député

chaviste qui l’a faite circuler : elle aurait

donné lieu à des

interdictions professionnelles et à des discriminations

administratives

à l’encontre d’opposants

déclarés. Ces accusations semblent

avérées

dans certains cas. Ladite liste noire a toutefois

été officiellement

désavouée par Chávez, qui a

déclaré qu’il fallait

l’« enterrer ». La

dynamique de l’autoritarisme chaviste semble souvent

répondre au schéma

suivant : belligérance verbale et parfois ciblée

(contre telle ou telle

personnalité ou institution) du caudillo, initiatives plus

ou moins

autonomes de menace-intimidation de la part de serviteurs

zélés du

régime, cris d’orfraie des médias

d’opposition, désaveu officiel de la

part des organes de justice et/ou du président - ce dernier

parfois sur

un ton ironique et agressif réaffirmant les droits des

opposants tout

en les outrageant verbalement. Chávez vient par exemple de

déclarer que

ses fonctionnaires qui font des procès pour injure ou

calomnie à des

journalistes en vertu de la loi sur la presse votée par la

majorité

chaviste ont « la peau trop sensible » et

devraient laisser les

chacals aboyer sans broncher.

La concentration des

pouvoirs et

la manipulation de la justice sont réelles, bien que pas

absolues : la

justice « chaviste » a quand même

validé la tenue du référendum

révocatoire de 2004. Il faudrait toutefois comparer la

situation avec

celle qui prévaut dans les autres démocraties de

la région. Le régime

de Fujimori, qui présentait des ressemblances en termes de

manipulation

des institutions, mais était bien pire en matière

de droits humains et

de légitimité démocratique, a

été un favori de la Maison blanche

pratiquement jusqu’à la fin. Dans de nombreux pays

d’Amérique latine,

la justice est fortement corrompue et manœuvrée

par des mafias

politiciennes sans que personne ne parle de faire intervenir

l’OEA.

La

présence d’une tendance à

l’autoritarisme et au verticalisme militaire

dans le chavisme est indéniable, mais elle est loin

d’être univoque ou

irrésistible. D’une part, il s’agit

d’une espèce d’autoritarisme

anarchique et désorganisé dont le

résultat est plus une

désinstitutionnalisation rampante que la suppression

violente des

libertés démocratiques. D’autre part,

elle a pour contrepoids une

impulsion participative réelle des « masses

» et de solides réflexes

démocratiques de la société, chavistes

compris. Citons à ce propos un

incident très révélateur. Dans une

réaction typique de la culture

marxiste-léniniste autoritaire de type cubain, la

députée Iris Varela,

pasionaria révolutionnaire du MVR, avait menacé

de licenciement les

fonctionnaires qui s’abstiendraient aux

législatives du 4 décembre

2005. Elle suscita la réaction indignée de

représentants de l’Union

nationale des travailleurs (UNT, proche du gouvernement), qui

désavouèrent cette attaque contre le droit

« bourgeois » de ne pas être

obligé à voter, lequel coïncide en

l’occurrence avec le droit des

travailleurs à ne pas être licencié

pour délit d’opinion.

La

même Iris Varela, interrogée sur sa vision de

l’opposition par un

journaliste, a lâché un jour cette perle

symptomatique : «

Personnellement, je vivrais très bien sans opposition, mais

je sais que

ce n’est pas possible. » COMMENT le

sait-elle, et POURQUOI au juste

cela n’est-il pas possible, nous n’en serons pas

informés, et il est

fort probable qu’Iris Varela ne le sache pas très

bien elle-même. Dans

l’indétermination de cette réponse

gît toute l’ambiguïté du

rapport du

chavisme à la démocratie. Une

ambiguïté en fait plutôt productive et

rassurante si, au lieu de se poser la question parfaitement idiote de

savoir si Chávez est « sincèrement

démocrate » ou non, on considère les

contraintes qu’impose à son action

l’ensemble du contexte et des

tendances socio-politiques locales et régionales.

Chávez a-t-il

fait quelque chose pour les pauvres?

Selon

les statistiques du gouvernement bolivarien lui-même, la

pauvreté avait

augmenté de 17,8 % entre 1999 et 2004. Pourtant, fin 2005,

l’Institut

national de statistiques (INE) annonçait une baisse

drastique de la

pauvreté : de 53,1 % à 38,5 %. Même en

tenant compte de la forte

croissance du PIB (plus de 9 %) et des effets collatéraux

des missions

bolivariennes - dont certaines sont associées à

des aides monétaires

aux ménages défavorisés -, une baisse

de 14 points en un an est

matériellement impossible de l’avis des

spécialistes. Ceux-ci ajoutent

toutefois qu’il est peu probable que l’INE ait

inventé ces chiffres

alléchants, se contentant de « cuisiner

» les données, pratique qui

n’est évidemment pas une exclusivité du

chavisme. Il est ainsi aisé de

faire sortir du chômage les centaines de milliers de

personnes qui

reçoivent une modeste bourse en échange de leur

participation aux

missions éducatives de niveau primaire et secondaire. Les

critiques

affirment qu’on ne connaît pas la technique

employée par les

statisticiens du gouvernement pour évaluer le coût

du panier de biens

permettant de mesurer l’inflation, l’INE utilisant

un indice de prix

différent de celui de la Banque centrale

vénézuélienne, censé faire

référence. Il y a en outre des contradictions

dans les statistiques de

moyen terme de l’INE. Selon les chiffres officiels, la

pauvreté serait

passée de 43,9 % en 1998 à 37 % en 2005. Et

pourtant, pendant la même

période, le revenu réel moyen des

Vénézuéliens aurait diminué

à un

rythme de 0,9 % par an, soit une baisse totale de 6 % en sept ans. Le

taux de chômage, lui, serait passé de 11 % en 1998

à 12,2 % en 2005.

Spécialiste

de la pauvreté, Matías Riutort, directeur de

l’Institut de recherches

économiques et sociales de l’Université

catholique Andrés Bello, avance

des chiffres un peu différents et plus

circonstanciés : « Si on prend

la période 1995-2005, on constate que la pauvreté

a augmenté certaines

années et diminué pendant les autres. [...] Si

vous prenez comme

référence 1995, le taux de pauvreté a

été inférieur pendant toutes les

années suivantes. Mais si vous partez de 1998

[début du mandat de

Chávez], le taux de pauvreté a

été constamment supérieur pendant les

années suivantes. On constate toutefois une tendance

à la diminution de

la pauvreté à partir de 2004, il est possible

qu’on arrive en 2006 à un

niveau inférieur à celui de 1998. [...]

D’après les dernières

informations disponibles, le taux de pauvreté des individus

était de 57

%, contre 65,7 % en 2003. Calculé au niveau des

ménages, il était de 48

%, dont 16,6 % d’indigents [personnes ayant un revenu

inférieur à la

valeur d’un panier de biens alimentaires de base], contre

plus de 60 %

en 2003. » Confirmant que

l’année 2005 se profile comme un tournant

important, Riutort signale que c’est cette

année-là que, pour la

première fois, le nombre de travailleurs employés

dans le secteur

informel a commencé à baisser en dessous du

niveau de 1998 et que taux

de chômage a commencé à diminuer, tout

en restant supérieur aux niveaux

atteints entre 1995 et 1998. Il souligne toutefois qu’entre

1999 et

2005, le PIB réel par habitant n’a jamais

dépassé le niveau atteint en

1998 et que si le salaire minimum a augmenté en termes

réels [216

dollars par mois en 2006], le pourcentage de salariés qui

reçoit un

revenu inférieur au salaire minimum a également

augmenté.

Les

statistiques du gouvernement sont donc à prendre avec des

pincettes,

mais les extrapolations catastrophistes de l’opposition, qui

prophétise

à peu près tous les mois l’apocalypse

sociale pour demain, ne sont

guère crédibles. Deux conclusions provisoires,

d’apparence

contradictoires, s’imposent :

1) En

l’absence d’une modification

profonde de la structure productive et du fonctionnement de

l’État, il

est très peu probable qu’on assiste à

une réduction durable de la

pauvreté et de la marginalité

socio-économique au Venezuela. Le secteur

informel, qui emploie près de 47 % de la population active

selon l’INE,

plus de 50 % selon divers organismes internationaux, continue

à peser

d’un poids considérable. Pour l’instant,

la « révolution bolivarienne »

offre aux secteurs populaires plus de « reconnaissance

» (certes

assortie de toute une gamme de programmes d’urgence) que de

réelle «

redistribution ».

2) Pour une

mère célibataire au chômage, par

exemple, l’accès aux consultations et aux

médicaments gratuits auprès

d’un dispensaire médical de la mission Barrio

Adentro (« Au cœur du

quartier »), l’achat d’aliments

à moitié prix dans un centre de

distribution populaire Mercal, l’éventuelle

obtention d’une bourse de

rattrapage éducatif de la mission Robinson et le fait que

l’école

bolivarienne du quartier garde ses enfants toute la journée

en leur

offrant diverses activités socio-éducatives et

trois repas équilibrés

par jour au lieu de les renvoyer au foyer ou à la rue en

début

d’après-midi ne peut pas ne pas se traduire par

une nette amélioration

de son niveau de « développement humain

».

Pour des millions de

Vénézuéliens

déshérités, les missions bolivariennes

signifient que

l’État les prend enfin en compte et les soustrait

à l’invisibilité

sociale. Reste qu’il est à la fois pertinent et

légitime de

s’interroger sur la soutenabilité à

moyen et long terme de ces

programmes, sur leur articulation institutionnelle en une politique

sociale d’ensemble cohérente et sur

l’absence de mécanismes fiables et

transparents de suivi et de contrôle administratif de leur

mise en

œuvre et de leurs résultats, vu le

caractère totalement opaque et

discrétionnaire de leur financement. L’absence de

débat sérieux sur les

politiques publiques ne facilite pas les choses. Ainsi, les centres de

soins primaires de Barrio Adentro, où travaillent plus de 15

000

médecins cubains, sont très contestés

par l’opposition pour des raisons

essentiellement idéologiques, alors que leur

véritable talon d’Achille

est leur articulation avec le reste du système de

santé, en particulier

avec les hôpitaux publics, qui sont dans un état

souvent catastrophique.

Dans

un autre domaine, celui de la réforme agraire

initiée en 2001, on

rencontre le même type de controverses et la même

confusion des enjeux.

De 2003 à 2005, le gouvernement a distribué plus

de deux millions

d’hectares à 160 000 familles paysannes. Les

objectifs explicites de la

réforme sont de stimuler la croissance agricole, de

pénaliser les

terres improductives et la spéculation foncière,

de limiter la taille

maximale des grandes propriétés rurales et de

combattre la

concentration des terres. Le Venezuela avait déjà

connu dans les années

1960 une réforme agraire qui avait distribué des

terres appartenant à

l’État à plus de 200 000 familles. Mais

le boom pétrolier des années

1970 entraîna une chute de la

compétitivité de la production agricole

et un exode rural massif et les gouvernements de

l’époque finirent par

se désintéresser totalement de la question. En

l’absence d’aides et de

crédits, nombre de paysans

bénéficiaires de la réforme

abandonnèrent ou

revendirent leurs terres aux grands propriétaires (on parle

d’un taux

d’abandon de plus de 30 %). La répartition des

terres se maintint ainsi

pratiquement aussi inégalitaire qu’avant la

réforme.

La réforme

de Chávez n’est pas spécialement

radicale. Elle concerne elle aussi en

premier lieu les terres appartenant à

l’État et affirme clairement que

les grands propriétaires privés ont des droits

sur leurs terres. Ce

n’est que dans le cas où elles ne sont pas

cultivées et dépassent une

certaine taille qu’une partie peut être

confisquée et redistribuée

contre une indemnisation calculée à hauteur des

prix du marché. Le

processus ne suscite d’ailleurs pas que des critiques

idéologiques. De

nombreux spécialistes lui reprochent un certain niveau

d’improvisation

et d’inefficacité administrative. Les paysans se

plaignent souvent des

crédits qui n’arrivent pas, du manque de formation

et de la déficience

des infrastructures.

Avec son habituel

génie de la mise en

scène, Chávez a fait tout un plat de la

« lutte contre le latifundio »,

multipliant les grands discours et faisant parfois intervenir les

militaires sur le terrain dans les litiges avec les grands

propriétaires. Les médias d’opposition

ont aussitôt crié au «

communisme » et à la «

collectivisation ». La vérité

est plus

prosaïque. Une nouvelle réforme agraire

était certainement nécessaire

pour corriger l’injustice des rapports sociaux à

la campagne. Celle de

Chávez sera à juger sur pièces, mais

le pouvoir du latifundio est

essentiellement résiduel. La réalité,

c’est que le Venezuela est un

pays ultra-urbain (90 % de la population), que la réforme

agraire ne

concernera sans doute en fait qu’environ 2 % de la population

et que

malgré les discours officiels sur l’autosuffisance

alimentaire, il

reste le seul pays d’Amérique latine qui soit un

importateur net de

produits agricoles et celui dont la production agricole

représente la

plus petite part du PIB : 6 % (contre 5 % en 1998). Le Venezuela

importe en effet près de 75 % des aliments qu’il

consomme, phénomène

aggravé par le contrôle des changes mis en place

par le gouvernement

pour contrôler l’inflation et la fuite de capitaux,

mais qui tend aussi

à rendre les importations relativement bon marché

et à renchérir les

exportations.

Tout

s’explique-t-il par le pétrole?

Pas

tout, bien entendu, mais avec un baril à plus de 60 dollars,

contre 7

dollars au début du mandat de Chávez (le revenu

pétrolier par habitant

est passé de 226 dollars à 728 dollars entre 1998

et 2005), beaucoup de

choses dépendent du pétrole, qui

représente plus de 50 % des recettes

fiscales. Les critiques du régime considèrent que

la politique

économique de Chávez consiste «

essentiellement [à] administrer la

rente pétrolière en fonction de

d’objectifs purement politiques et sans

guère prêter attention [...] aux exigences de