|

|

|

Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil

|

|

Sommaire de la page,

1 - Au sujet de Jean-Marie Roland, ministre de

l’intérieur et des cultes

2 - M. Condorcet, au nom du comité d'instruction publique, le 21 avril

1792

3 - M. Roland, à l'Assemblée, le 25 avril 1792

4 - Chronologie du 1er avril au 19 juin 1792

|

|

|

|

|

|

|

|

Au

sujet de Jean-Marie Roland,

ministre

de l’intérieur et des cultes

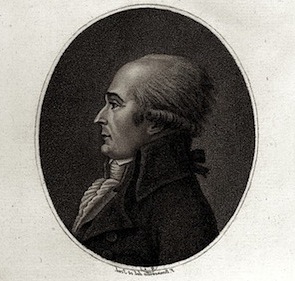

Portrait de Jean-Marie Roland de la Platière

|

« Le registre conservé aux Archives nationales sous la cote

F-12-178,

qui renferme la correspondance du Ministre de l'intérieur, d’avril à

octobre 1792, relative au commerce, manufactures, aux subsistances et

autres objets d'administration générale dans les attributions de la 6e

division, mérite d'autant plus de retenir l'attention qu'il est le seul

de cette correspondance qui soit arrivé jusqu'à nous à travers les

orages de la période révolutionnaire et ses multiples causes de

destruction qui ont atteint les archives de nos ministères, surtout

celles du Ministère de l'intérieur. Ce registre contient la

transcription de plus d'un millier de lettres, embrassant la période du

16 avril au 14 octobre 1792 et se rapportant aux moments les plus

troublés de la Révolution, notamment aux journées du 20 juin et du 10

août, à la suite desquelles sombra la monarchie. »

Bienvenue aux enfers ou sous-sols des archives, des éléments souterrains par excellence, l’objet n’est pas en soit de

critiquer le travail d’un archiviste et historien reconnu, les travaux

d’Alexandre Tuetey sont une somme et participe à une connaissance sur

le mouvement révolutionnaire, dans la tradition de

l’Ecole nationale des Chartes. Mais il y a de quoi rester alerte sur la nature

des archives, ou sur telles pièces qui ont pu échapper aux flammes, où

est la part de vrai et de faux, telle est la question? Que des

documents aient pu brûler, oui notamment des actes paroissiaux et

titres de noblesse, et le filon a été plus qu’exploité pour

expliquer certaines lacunes et impossibilités de restituer avec

précision certains faits. Mais plus de 200 ans après l’étendu des

textes ou des fonds ne fait que grandir au fil des décennies au sein des

bibliothèques ou universités dans le monde, le tout participant des analyses

sur la Révolution.

Enfer parce que l’organisation de son collectage et

la mise en carton ont été probablement l’objet de nombreuses

manipulations et malveillances volontaires, des dépouillements pas

toujours menés de manière exhaustive. Si "l’histoire officielle" a

bien pu se cacher dans nombre de recoins

(notamment au titre des cours d'histoire de la troisième République,

mais pas seulement), ce qu'il est nommé aujourd'hui le roman national,

se trouve dans l’organisation, de comment ont pu être administré les

Archives nationales et

les différentes structures rattachées à cet office de la mémoire

collective, qu'une part des contenus a pu se perdre, ou être

volontairement éliminée, voire être insuffisamment traitée.

Tout comme Pétion de Villeneuve et parfois en plus caricatural,

Jean-Marie Roland a comme une odeur de souffre, parent pauvre de la

mémoire historique, victime lui aussi des légendes dorées et noires,

comment parler d’un pur produit de son époque et d’un homme, que l’on a

peu tendance à mettre en arrière plan? Pourtant il fut un de ceux qui

le mieux connut les rouages administratifs, ses incohérences comme ses

faiblesses. Sur la plan intellectuel, il n’est pas simple à situer, ses

sujets n’étant pas une littérature romanesque, il pourrait passer pour

ennuyeux, mais il maîtrisa aussi bien le droit et l’économie et un

domaine ayant perdu de son prestige : les arts et métiers.

« On

serait tenté de croire que la gravité des événements qui se déroulèrent

alors eût dû faire rejeter à l'arrière-plan les affaires de pure

administration; mais d'une part si l'Assemblée législative, entraînée

par le courant révolutionnaire, ne put s'occuper d’une façon suivie des

matières administratives soumises à son examen; d'autre part, il n'en

fut pas de même des rouages administratifs, qui continuèrent à

fonctionner avec une régularité remarquable. On voit donc tout

l'intérêt, que peut offrir pour l'histoire si peu connue de

l'administration à cette époque cette correspondance du Ministre de

l'intérieur, surtout si l’on se rend compte que, sur les six mois

qu’elle comprend, quatre au moins se rapportent au premier et au second

ministère de Roland : savoir du 16 avril au 12 juin 1792 et du 10 août

au 14 octobre 1792. La période intermédiaire étant remplie par les

ministères éphémères de Mourgues, Terrier de Montciel et Champion de

Villeneuve, qui restèrent trop peu de temps en fonctions pour avoir eu

la possibilité de suivre les affaires et durent le plus souvent s'en

rapporter à leurs bureaux. Par conséquent, c'est par les lettres

écrites pendant le double ministère de Roland que l’on pourra le mieux

juger la marche de l'administration, celles de ces lettres qui

traitaient de questions importantes ayant été libellées non seulement

sous l'inspiration du ministre, mais encore rédigées de sa main ». (…)

« A la fin de septembre 1791, l'Assemblée constituante avait mis à la

disposition du Ministre de l'intérieur un crédit de 12 millions pour

achat de subsistances. Le 5 juin, Roland, appelé à justifier devant

l'Assemblée législative de l'emploi de ces fonds, démontra que la somme

en question se trouvait à peu près dépensée, sauf un reliquat de

500.000 livres ».

Jean-Marie Roland, une fois nommé ministre une première fois allait à la

fois concentrer certaines colères pas toujours fondées sur les échecs

passés et celles de son collègue Clavière aux finances, et en retour de

balancier, toute une série de reconnaissance pas toujours sincère lors

de son retour au ministère deux mois après. A la recherche d’un

équilibre, s’il y a eu de quoi contester certaines mesures, Roland n’avais pas

dérogé sur ces principes ou idées de ce que pouvait représenter un

ministère pour un homme qui avait passé sa vie durant dans l’administration

publique royale. Robespierre a été l’Incorruptible aux vues de

ses valeurs ou de sa morale, M. Roland représentait au même titre la

droiture et le respect de ses idées. Au titre des vertus, l’un et

l’autre furent conformes à ce qui les engageait dans l’adversité. Le vertueux fut un des qualificatifs pour désigner Jean-Marie Roland en

positif, comme en négatif sous la plume d’Hébert.

De

plus, il faut être réservé sur la bonne gestion de l’administration

ou sur « la régularité remarquable », le terme est flatteur, la réalité

peu reluisante. De quoi rester songeur quand à cette

anecdote montée par la presse et qui nous est resté jusqu’à ce jour

d’un Roland mal vêtu, où cherchant en son sein ses fonctionnaires à la

tête d’un ministère où sur le papier tout était parfait. Mais à gratter

la gestion des affaires publiques, il existait peu de positif à

découvrir pour les administrés. Notamment pour les usagers pauvres du

pays, et à l'examen du comité des secours aux indigents de l’Assemblée,

difficilement soupçonnable de thèses radicales. L'état des choses était

plus que souffrant. Il y a le versus et le

verso, pourrait-on penser tout en restant prudent, et entre autres sur

ce qui a pu advenir de toutes les lettres ou courriers des mains de M.

Roland. Il se vit confier l’activité de l’ancien «

Secrétaire de la Maison de roi », cette continuité des pouvoirs, lui

donna une lourde charge, en raison des champs

de compétence et d’actions les plus sensibles parmi les missions de

l'État. Clavière jonglait avec

les chiffres et Servan mobilisait comme il pouvait dans l’esprit de la

Fédération, le rôle très ingrat de ce ministère de l’intérieur était parti en

quenouille entre 1790 et 1792, en fait, un sujet explosif.

Roland aurait nécessité un temps plus long pour qu’il puisse exprimer

tous ses talents. Par ailleurs, il est impossible de dire que lui ou sa

femme n’ont pas

commis d’erreurs politiques. La première a été de croire que

l’honnêteté y suffirait. Les époux Roland ne furent pas très habiles

politiquement ou des tacticiens. Aux manettes du pouvoir,

l’application des lois primait. Des intellectuels mal compris, qui

ne cherchèrent pas vraiment la publicité, comme relégués aux mémoires et

pas

suffisamment dignes des grandes pages de notre histoire. Tous les

recollements des écrits de ce couple sont éclatés, faisant que l’on

passe à des tonalités et lectures souvent accusatrices, ou sur le ton

péremptoire des académiciens marginalisant un duo pour le moins peu

conventionnel ; et non libertin au plus cru de la chose, que des

malveillants tentèrent de faire croire de leur vivant.

Son épouse lors du premier ministère fut en retrait des activités de

son mari et s'était tenue à son rôle de plume, plus présente et active,

une fois celui-ci

éjecté du pouvoir en juin 1792. Manon Roland tenait

aussi bien sa maison, qu’elle

circulait sur le terrain baignant comme un poisson dans sa ville

natale.

Elle fut présente lors de la fusillade au champ de Mars et son regard ne

fut pas tendre à l’égard des Cordeliers. Elle se fit aussi remarquée à

l’Assemblée ou aux Jacobins, avec son ami Bosc, au sein du comité de

correspondance. Elle a su être présente et tenir un rôle d’observatrice

sans

concession, sur certaines scènes, comme celle du 17 juillet 1791 au

champ de Mars. Son regard et ses critiques acerbes sur les mêmes qui

allaient les démolir d'ici quelques temps, s'avère très cocasse et pas

totalement inexacte, du moins

fidèle à sa perception d’un événement conducteur et donnant un angle

moins glorieux à certains agitateurs. Le couple fit un peu office de

boulet des jacobins, toute tendance confondue, à partir de première

scission des Amis de la Constitution. Leur donner un peu d’espace

n’entre pas dans la cohérence habituelle, tant de récits les ont

négliger

et vus au sein des « girondins » comme le fait d’un seul tenant ou

carcan, n’a pas aidé à les sortir de l’ombre.

Les Roland, Marie-Jeanne et Jean-Marie sont deux acteurs importants de l’année

1792, avant la venue de la première République, jusqu’à la condamnation

à mort de Louis Capet. Ce couple si particulier a été

finalement l’objet d’assez peu d’écrits. Si l’on prend pour base la

masse de documents existants et le ministre passe pour beaucoup à la

trappe. Même s’il existe des raisons évidentes à ce qu’ils aient été

l’objet de moins d’attention que d’autres ; ils furent présents et

actifs, mais pas pour autant des tribuns. Ils pâtissent d’avoir été des

révélateurs et aussi des observateurs des malaises et contradictions.

Mais ils rejoignent le lot de nombreux participants dont à fait plus

parler, que restituer ou re-situer - à savoir - leur rôle véritable dans

le processus. Les suivre en cette année de toutes les turbulences

permet néanmoins de trouver un point d’observation, qu’on ne peut pas

qualifier de totalement neutre, mais qui permet de découvrir sans

pareil la création en quelques semaines d’une République de 28 millions

d’âmes et les raisons de son improbable existence. Et qui à la première

heure ne résista pas aux outrances et sèma l’effroi dans la

capitale dans les prémices de ce que l’on nomme la « Terreur ».

Grâce

à un auteur et historien, Claude Perroud, il fallut

attendre le vingtième siècle, pour les sortir d’une forme d’oubli, ou

bien

d’avoir été l’objet d’auteurs plutôt conservateurs comme Sainte Beuve.

Le travail de Claude Perroud a été de faire le tri et ne pas se fier à

tous les écrits

et les authentifier avant toute publication. Il eut été dommage d’avoir

consacré une page particulière à Marie-Jeanne Roland, sans à un moment

se

concentrer un peu plus sur son mari et leurs relations avec

Jacques-Pierre

Brissot. Jusqu’à présent dans cet écrit, il a été peu abordé les

fonctions des ministres,

en dehors du rôle de Necker et des finances du royaume, et un court

tour d’horizon des prisons et hôpitaux parisiens. Les responsabilités

confiées en cette année 1792 à Jean-Marie Roland étaient loin

d’être insignifiantes.

Sa femme participa à son deuxième cabinet et

ils se virent confrontés aux débuts à de grosses tourmentes. Même à titre métaphorique, ils se

trouvèrent dans l’œil du cyclone. Le ministre de l’intérieur et des

cultes, mais aussi en charge des postes, de l’approvisionnement, et de

fait au maintien de l’ordre, ce ministère s'afférait de nombre de dossiers

sensibles et hautement politiques. Loyal avec le roi et se tenant aux

règles, il n’hésita pas rapidement à afficher ses désaccords et à

démissionner suite au veto royal avec son collègue Clavière aux

finances. Le parcours de Dumouriez s’engageait dans ce qui allait lui tenir

de gloire (la bataille de Valmy), et de sortir d’un gouvernement sitôt

né, sitôt avorté.

Quatre changements de cabinets ministériels pour la seule période de décembre 1791 à juillet 1792, les

remaniements ministériels démontrèrent une instabilité, rarement évoquée, mais qui ne peut que retenir l’attention.

Par ailleurs, rien ne démontre que Madame Roland fut en situation

dominante face à son mari, Jean-Marie, cette approche consistant à

vouloir faire porter "la culotte" à l’un des deux ne correspond

pas à ce couple difficilement classable. Ce jugement général est très

illustratif chez Adolphe Thiers, plus politique et phallocrate

qu’historien, nous avons toute la mesure d’un jugement masculin de son

temps. Voici ce qu’il dit du couple :

« Cet homme, avec des mœurs

austères, des doctrines inflexibles, et un aspect froid et dur, cédait,

sans s'en douter, à l'ascendant supérieur de sa femme. Madame Roland

était jeune et belle. Nourrie, au fond de la retraite, d'idées

philosophiques et républicaines, elle avait conçu des pensées

supérieures à son sexe, et s'était fait, des principes qui régnaient

alors, une religion sévère. Vivant dans une amitié intime avec son

époux, elle lui prêtait sa plume, lui communiquait une partie de sa

vivacité, et soufflait son enthousiasme non seulement à son mari, mais

à tous les girondins, qui, passionnés pour la liberté et la

philosophie, adoraient en elle la beauté, l'esprit et leurs propres

opinions. »

Source : Gallica-Bnf, Histoire de la Rev. fr., Adolphe Thiers – tome II, page 63

Ce

qui est dit sur les Roland de la Platière laisse pantois sur la

relation aux femmes, le reflet du siècle suivant, quand le genre féminin

connut plus de liberté au XVIIIe siècle, et notamment au sein de l’aristocratie. Mais

Thiers en son étroitesse d’esprit ne sera pas le seul à servir des

clichés et approximations sur ce mariage peu conventionnel et cousu de

fil blanc...

Quand Jean-Marie Roland se rendit à son ministère pour les premières

fois, il provoqua un scandale et se répandirent des railleries à son

sujet. Ô grand drame de la futilité, ce dernier ne portait point de

boucles à ses souliers et un chapeau ordinaire, rond. Il ne s’habillait

pas en conformité à ce que l’on pouvait attendre d’un ministre ou un

personnage de son rang. C’est ainsi que la presse royaliste se

déchaîna contre cet homme. La moquerie est à ce titre la marque d’une

époque, ou le fait de ridiculiser une personne pouvait s’apparenter à

une mort sociale, ou une volonté de nuire à autrui. Ce détail d’un

intérêt en apparence mineur aurait plutôt tendance à le rendre

sympathique. Dire qu’il était froid et dur, d’autres écrits peuvent

prouver le contraire, ne serait-ce qu'a pu écrire sa femme, et sa fin

de

vie n’est pas l’empreinte de l’insensibilité. Mais l’objet du portrait

psychologique, nous renvoyant à trop d’à peu près, et son caractère

important peu, c’est la nature de ses activités et ce qu’il a pu

laisser comme trace qui doit attirer l’attention. Il semble surtout que

son arrivée bouscula les habitudes, et obligea les

fonctionnaires jusqu'alors, plus aptes à la rumeur qu’à la conduite

d’un ministère.

Cette extrême dureté semble avoir tenu en l’idée d’avoir des

collaborateurs présents et répondant aux besoins d’une administration

clef. Et la

raison de la présence de sa femme à ses côtés en août, Manon Roland

s'occupa des courriers du ministère face à des fonctionnaires d’une

efficacité relative ou très peu nombreux pour parler d’une

administration véritablement structurée, en particulier sur la nature

de ses

recrutements.

Au mieux ce que l’on peut juger, c’est l’attitude de Monsieur Roland

pendant la Révolution, il vaudrait mieux parler de principes à son

sujet et d’un esprit très rigoureux. Inspecteur des manufactures, il

venait de prendre sa retraite après 38 ou 40 ans de loyaux services,

quelques mois auparavant et a cru un moment à une retraite paisible

dans son clos de la Platière, héritage familial. De là en faire un

simple fonctionnaire, cet homme âgé de 58 ans fut aussi l’auteur

d’ouvrages techniques ou du ressort des arts et métiers, mais pas

seulement, il existe un intérêt vif au savoir et à l’écriture.

Monsieur Roland était à Lyon avec sa femme quand éclata la révolution.

Elu en 1790 au Conseil général de la commune, il était envoyé par son

département l’année suivante à Paris pour défendre les intérêts des

manufactures lyonnaises, tout en favorisant la création d'un club

jacobin local et en

écrivant dans le Courrier de Lyon. Ce même journal était en

lien avec

le Patriote Français de Brissot. Les deux hommes se

connaissaient

depuis 1787, et l’on peut penser que sa nomination comme ministre ne

fut pas totalement fortuite, mais semble-t-il d’à propos.

M. Roland pourrait ressembler à ce que l’on nomme un ministre «

technique » ou provenant de la société civile. Sa nomination en mars

comme ministre de l’intérieur et des cultes tenait au fait qu’il n’avait

pas été député. Et ceci en vertu de la séparation des pouvoirs à la

Constituante ou à la Législative. S’étant installé depuis peu dans la

capitale, il profita de l’effet d’aubaine et Marie-Jeanne née Phlipon ou Me Roland,

souhaitait vivement revenir à ses sources parisiennes. Les voilà non

seulement installés et lui tutélaire d’un portefeuille plus que

sensible. Car non seulement le ministre, à sous ses responsabilités les

questions de l’ordre, mais aussi il devait assurer l’approvisionnement

des denrées, notamment les greniers de blé du pays, ce fut même, son

premier courrier ministériel que l’on trouve dans l’ouvrage

d’Alexandre Tuetuey.

Sa première décision fut de traiter avec les vendeurs de blé des

ports de Gènes, d’Angleterre ou de Hollande en différents achats. Dans

l’exposé de ses motifs, il expliqua que les 12 millions devaient se

répartir en deux tranches (6 millions pour Gènes et 6 autres pour les

deux autres marchés, les Italiens étant moins chers) de façon à

ce que les ports de Marseille, Bordeaux, etc., puissent remplir les

greniers avant la récolte et ainsi stopper la spéculation au plus vite

et prévenir la demande interne avec des prix en baisse. Non seulement

il rendit compte précisément de ses objectifs et en expliqua la teneur.

Par ailleurs, dans les correspondances du ministère, on le découvre

écrivant au sujet d’une école à Maison-Alfort expliquant à

l’administration que les pièces demandées n’ont pas être exigé pour ce

qui est une délégation de service. L’objet du litige se résumant à

payer le séjour des élèves au directeur de l’établissement et

permettre, que ces derniers puissent se nourrir. Face à la paperasserie

et les tracasseries administratives, il tenta d’en expliquer la teneur

et les raisons à une administration tatillonne ou oppressive.

Si son style d’écriture n’est pas équivalent à celui de son épouse, on

dénote rapidement des compétences et des capacités à régler en toute

légalité des affaires délicates et d’État. Son premier ministère dura

de mars à juin, puis de nouveau à partir du 10 août jusqu’en mars 1793,

il resta à la même fonction. Bien qu’il eût pu devenir député à la

Convention, son ministère de courte durée s’avéra être une sérieuse

épreuve et un exemple à citer. Il y a bien évidemment des critiques à

mener, ses positions sur les prêtres réfractaires et les mesures à

prendre ne le fait pas entrer dans la colonne des saints. Seulement et

ce qui peut sembler incroyable, on ne peut pas dire qu’il a été un

sujet d’étude très approfondi, il est surtout mentionné et en dehors de

Claude Perroud, les Roland et même Brissot semblent trop effacés dans

les récits historiques. Si le terme girondin est donné, on le doit notamment à M.

Vergniaud et Guadet, députés de Bordeaux et à un très grand nombre

d’interventions au sein de l’Assemblée législative.

| Fin

1791, l’on usait plus du terme de « Brissotins », pour

désigner la coalition, le point fort de Brissot était d’avoir en partie

les rênes sur les clubs jacobins et d'avoir été un puissant patron de

presse

et d’attirer les élus du marais. Lui et ses amis avaient tous les

atouts en

main, peut-on présumer en ce début d’année, et s’il y avait à retenir

un

terme générique pour définir un peu mieux les « girondins », il

faudrait comprendre le camp des fédéralistes. Quand Michelet pour

l’année 1792 parle de « Girondins et Jacobins » pour opposer

fédéralistes et centralistes, il écrit une erreur assez monumentale au

regard des faits, il nomme mal l’état politique du moment. Pour ce qui

fera clivage

plus tardivement l’objet d’une guerre civile, et de la forte position

des Girondins

dans certaines provinces de France. Faut-il aussi souligner que

Robespierre était minoritaire au sein des Jacobins de la capitale, il y

joua plutôt profil bas ou ce qui pouvait se résumer à une stratégie

politique, et il se savait sous les menaces des ultras royalistes. S’il

trouva

écoute et lecteurs, son discours s’affûta, et pour toute la galaxie

démocrate et républicaine, certains événements parisiens et la guerre

provoquèrent un tumulte, et une peur plus que compréhensible, vers des

lendemains plus qu’incertains. |

|

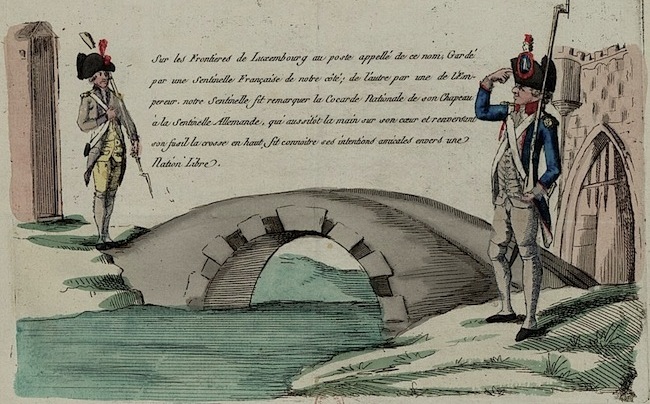

Légende : Le feu du patriotisme

les animent tous

|

Marie-Jeanne Phlipon, alias Manon, et Jean-Marie Roland à la croisée des

chemins

et des opinions

La « sorcière girondine » pour quelques-uns et cet étrange

homme mettant l’intérêt commun au-dessus de tout, tous deux ont eu

droit à l’exagération et même des portraits tronqués. Pour le moins, ils

ont été sous-estimés, voire incompris. Dans la postérité et ouvrages

biographiques, Manon Roland par rapport à Olympes de Gouges ou de Théroigne de Méricourt,

est restée la figure historique la plus en retrait, la confinant à un

ordre social très bourgeois ou conforme. Ils n’avaient pas comme d’autres

la folie des grandeurs ou bien les comportements adéquats, même si Hébert a

bien cherché avec son journal

le Père Duchêne à les faire passer pour triviaux et aimant un peu trop

les ors du ministère. Alors que tout démontra que sur la question des

principes et de l’argent et de l’enrichissement, à l'instar de Robespierre, comme de

Marat, que tous se trouvaient à mille lieu de tels enjeux et même dans la manière

d’être, l'intérêt général primait.

Il est vraiment étrange ce ministre rendant compte des sommes employées

dans son ministère et sous son exercice, faisant des compte-rendus

moraux de ses activités, se souciant de l’argent public fut une

attitude qui marqua son passage au ministère de

l’Intérieur. Jean-Marie Roland et son épouse firent cause commune, et

elle a été pour tous les témoignages la petite et grande main anonyme

des écrits de cette période incertaine, ce fut elle sur la scène

révolutionnaire qui resta le plus en retrait ou à l’arrière-plan.

Pourtant, ce fut lui dont on a évoqué assez peu les évolutions, sur qui

tombèrent les foudres et les haines. Leurs crimes, une certaine idée

de la vérité, et quoi que veuille les moralistes des exceptions à la

règle. Le vertueux M. Roland comme le dépeignait Hébert était

du ressort de la satire ou des excès de plume.

Cependant, Jean-Marie Roland, et les ministres Servan, et Clavière,

protégés de Brissot ou inversement, plus Dumouriez ne composaient pas un

véritable projet politique et sur l’homogénéité du groupe, il y aurait

à émettre des réserves. Personne n’a pu échapper à des contradictions et

Brissot comme chef de file, entre la morale et la pratique,

l’engagement dans la guerre allait devenir totale et le fruit de tous

les malheurs, plus les mauvais choix économiques ou une certaine

continuité ne fit pas illusion longtemps. Ils n'étaient que le paravent

d’une bourgeoisie élitaire ouverte aux idées d’outre-Manche. La

sincérité des Roland fut aussi leur ruine morale et politique, des

intellectualités isolées ne firent pas un courant d’idée et encore moins

des canaux d’opinions solides. L’égalité, la vraie, si présente dans les

discours participait de l’illusion, les masses inexpertes parce que ne

résonnant pas d’une voix, les peuples jugent à l’aune des résultats, et

tout allait empirer. Là où la lumière aurait pu briller! Les belles idées,

même une fois dépliées de leurs enveloppes, ou contenus, sans

confrontation au réel ne pouvaient que s’effondrer.

Bien sûr que la famille girondine était bien plus large. En l’état

ne sont cités que les hommes de pouvoirs. Chaque personnage représente

une étude propre, le risque de dispersion est grand et l’on touche à

certaines limites de l’esprit humain, celui de tout historien n'est pas de

pouvoir répondre à tout, mais de répondre à ce qu’il peut et

avec prudence. Avec en premier lieu à un impératif se nommant le temps.

Qui plus est comme la mémoire est toujours faillible, chacun est amené

à se rendre compte des erreurs, plus exactement des siennes. L’épreuve

chronologique, du temps passant, est une base, et, à chacun d’engager

ses

propres recherches, d’aller plus loin. Il n’est pas totalement fait

exprès de choisir de zones d’ombres ou méconnues. Mais il est

impossible d’expliquer que telle partie de l’opinion à basculer, c’est

une abstraction, dans le détail du quotidien, quand il y a moyen de

faire

remonter des inconnu-e-s ou ce qui ressemble à des énigmes?

La première, ce Peuple si louangé est en général assez lointain, et

avec la Gironde nous touchons le haut du panier de la bourgeoisie

française et ce qui composait sa frange intellectuelle. Probablement

la plus féconde était née dans l’encyclopédisme du siècle. Nous sommes

loin des thèses de Marx ou de Keynes, tout découlait du courant

des économistes dits physiocrates. Ce n’était pas l’école libérale

française à proprement parler, il s’agissait avec Nicolas de Condorcet d’un

mouvement qui démontra déjà ses limites sous Turgot, l’expérimentateur

du libre commerce.

C’est à chaque fois le même problème, à tout vouloir unifier d’un seul

tenant, entre une part d’imprécision et rien n’est plus azimuté que ce

terme : libéral. Qui repose à la fois sur des évolutions communes et

disjointes, mais qui est né en France non point d’une école laïque,

mais d’une critique du système religieux et de la répression qui

s’abattit tout au long du dix-huitième siècle sur les Jansénistes ou

supposés tels.

Les

prisons allaient regorger de ces critiques qui avaient pour prétention

d’être du côté des sciences, et qui avaient été à l’origine de nombreux

libelles. Ceci a posé une grille de lecture peu orthodoxe ou propre à

nourrir l’idée d'une lutte des classes. Cela pose aussi dans ce travail de

rappeler que l’entité géographique choisie, la capitale est de ce point

de vue peu représentative du pays ou de la majorité de ses concitoyens, qui vivait en

France et dans les colonies. Faire un récit ou 99,99% de la population

serait amener à s’exprimer est une inconnue, et, dont on connaît bien à peine 3 à

5% de ses membres : noblesse ou gens de robe et grande bourgeoisie

notamment. Cela pose de sérieuses difficultés à établir ou laisser

s’exprimer, la voix d’un Peuple, pas plus que ne le furent les

Montagnards, plus représentatifs de la petite bourgeoisie et de

certaines formes d'arrivisme. Nous sommes encore dans une logique de

caste, plus que de luttes des classes, ou bien à l'intérieur des

classes bourgeoises?

Une fois cette parenthèse écrite, revenons à la matrice du temps et aux

réalités observables. La crise économique était à vif depuis janvier 1792, la

non

observance de droits égaux pour tous les humains et les esclaves en

particulier, sauf pour les affranchis, cette maigre avancée avait de quoi ternir

cette nouvelle équipe dirigeante. Cet ordre raciste de la société a été

manifeste, et il n’est pas possible de gommer les mots, qui plus est,

ils étaient une source de revenu pour une infime minorité. Les mots «

nègres, mulâtres, gens de couleurs » sont présents dans les actes

légaux, sous les plumes et dans les têtes le genre humain restait à naître. Découvrir un

comité des colonies au sein de la Législative, et Roland signer avec le

roi en avril, interpelle. Surtout quand de l’autre côté de la rive

atlantique la majorité était soumise et ne pouvait se libérer des chaînes de l'esclavage,

que dans la violence.

Paris faisait en partie illusion, quand tout cela se

voulait à l’unisson, les Parisiens toujours aux premières loges

allaient

vivre les grands spasmes d’une nouvelle liberté. Quand certains font

appel au meilleur de l’humain, ils s’illusionnent de leurs propres

intentions et ne font que reproduire partiellement et de génération en

génération une histoire crépusculaire, une folie héréditaire… Les

politiques veulent le pouvoir et les mots les couvrent des plus belles

intentions pour l'humanité, mais au final à l’heure de rendre des

comptes, il peut y

avoir une tendance à enjoliver les choses. C’est justement ce léger

décalage qui fait des Roland des personnages peu conventionnels. Les

Roland ont cru trop tôt, eux aussi, que la Révolution était arrivée à

son

terme en août avec l’arrivée des démocrates et républicains aux

manettes, et à

la tête de l’appareil d’État. Erreur tragique, les difficultés ne

faisaient que

commencer…

Texte de Lionel Mesnard

|

|

|

- M. Condorcet, au nom du comité

- d'instruction publique

Assemblée

nationale, le 21 avril 1792

|

Suite à son rapport

ayant débuté le 20 avril, Nicolas

de Condorcet présente un

projet de décret sur l'organisation

générale de l'instruction publique. Il s'exprime ainsi :

« Les conférences

hebdomadaires proposées pour ces 2 premiers degrés ne

doivent pas être retardées comme un faible moyen d'instruction. 40 ou 50

leçons par année peuvent renfermer une grande étendue de connaissances,

dont les plus importantes répétées chaque année, d'autres tous les 2

ans, finiront par être entièrement comprises, retenues, par ne pouvoir

plus être oubliées. En même temps, une autre portion de cet

enseignement se renouvellera continuellement, parce qu'elle aura pour

objet, soit des procédés nouveaux d'agriculture ou d!arts mécaniques,

des observations, des remarques nouvelles, soit l'exposition des lois

générales, à mesure qu'elles seront promulguées, le développement des

opérations du gouvernement d'un intérêt universel. Elle soutiendra la

curiosité, augmentera l'intérêt de ces leçons, entretiendra l'esprit

public et le goût de l'occupation. Qu'on ne craigne pas que la gravité

de ces instructions en écarte le peuple. Pour l'homme occupé de travaux

corporels le repos seul est un plaisir, et une légère contention

d'esprit un véritable délassement : c'est pour lui ce qu'est le

mouvement du corps pour le savant livré à des études sédentaires, un

moyen de ne pas laisser engourdir celles de ses facultés que ses

occupations habituelles n'exercent pas assez. L'homme des campagnes,

l'artisan des villes, ne dédaignera point des connaissances dont il

aura une fois connu les avantages par son expérience ou celle de ses

voisins. Si la seule curiosité l'attire d'abord, bientôt l'intérêt le

retiendra. La frivolité, le dégoût des choses sérieuses,

le dédain

pour ce qui n'est qu'utile ne sont pas les vices des hommes pauvres ;

et cette prétendue stupidité, née de l'asservissement et de

l'humiliation, disparaîtra bientôt, lorsque des hommes libres

trouveront auprès d'eux les moyens de briser la dernière et la plus

honteuse de leurs chaînes.

Le troisième degré d'instruction

embrasse les éléments de toutes les

connaissances humaines. L'instruction considérée comme partie de

l'éducation générale y est absolument complète.

Elle renferme ce qui

est nécessaire pour être en état de se préparer à remplir les fonctions

publiques, qui exigent le plus en lumière, ou de se livrer avec succès

à des études plus approfondies ; c'est là que se formeront les

instituteurs des écoles secondaires, que se perfectionneront les

maîtres des écoles primaires, déjà formés, dans celles du second degrés

Le nombre des instituts a été porté à 114, et il en sera établi dans

chaque département. On y enseignera non seulement ce qu'il est utile de

savoir comme homme, comme citoyen, à quelque profession qu'on se

destine, mais aussi tout ce qui peut l'être pour chaque grande division

de ces professions, comme l'agriculture, les arts mécaniques, l'art

militaire, et même on y a joint les connaissances médicales nécessaires

aux simples praticiens, aux sages-femmes, aux artistes vétérinaires.

En jetant les yeux sur la liste des professeurs», on remarquera

peut-être que les objets d'instruction n'y sont pas distribués suivant

une division philosophique, que les sciences physiques et mathématiques

y occupent une très grande place, tandis que les connaissances qui

dominaient dans l'ancien enseignement y paraissent négligées.

Mais

nous avons cru devoir distribuer les sciences, d'après les méthodes

qu'elles emploient par conséquent, d'après la réunion de connaissances

qui existent le plus ordinairement, chez les hommes instruits ou qu'il

leur est plus facile de compléter.

Peut-être une classification

philosophique des sciences n'eût été dans l'application

qu'embarrassante et presque impraticable.

En effet, prendrait-on pour base les

diverses facultés de l'esprit,

mais l'étude de chaque science les met toutes en activité, et contribue

à les développer et à les perfectionner. Nous les exerçons même toutes

à la fois, presque dans chacune des opérations intellectuelles. Comment

attribuerez-vous telle partie des connaissances humaines à la mémoire,

à l'imagination, si lorsque vous demandez par exemple à un enfant de

démontrer sur une planche, une proposition de géométrie, il ne peut y

parvenir sans employer à la fois sa mémoire, son imagination et sa

raison? Vous mettrez sans doute la connaissance des faits dans la

classe que vous affectez à la mémoire, vous placerez donc l'histoire

naturelle à côté de celle des nations, l'étude des arts auprès de celle

des langues, vous les séparerez de la chimie, de la politique, de la

physique, de l'analyse métaphysique, sciences auxquelles ces

connaissances des faits sont liées, et par la nature des choses, et par

la méthode même de les traiter. Prendra-t-on pour base la nature des

objets? Mais le même objet, suivant la manière de l’envisager,

appartient à des sciences absolument différentes. Ces sciences exigent

des qualités d'esprit qu'une même personne réunit rarement et aurait

été très difficile de trouver et peut-être de former des hommes en état

de se plier à ces divisions d'enseignement.

Ces mêmes sciences ainsi distribuées

ne se rapporteraient pas aux mêmes

professions, leurs parties n'inspireraient pas un goût égal aux mêmes

esprits, et ces divisions auraient fatigué les élèves comme les

maîtres.

Quelque autre base philosophique que l’on choisisse, on se

trouvera toujours arrêté par des obstacles du même genre. D'ailleurs,

il fallait donner à chaque partie une certaine étendue, et maintenir

entre elles une espèce d'équilibre; or, dans une division philosophique

on ne pouvait y parvenir qu'en réunissant par l'enseignement ce qu'on

aurait séparé par la classification. Nous avons donc imité dans nos

distributions la marche que l'esprit humain a suivie dans ses

recherches, sans prétendre l'assujettir à en prendre une autre, d'après

celles que nous donnerions à l'enseignement. Le génie veut être libre,

toute servitude le flétrit, et souvent on le voit porter encore,

lorsqu'il est dans toute sa force, l'empreinte des fers qu'on lui avait

donnés au moment où son premier germe se développait dans les exercices

de l'enfance. Ainsi, puisqu'il faut nécessairement une distribution

d'études, nous avons dû préférer celle qui s'était d'elle-même

librement établie, au milieu des progrès rapides que tous les genres de

connaissances ont faits depuis un demi-siècle.

Plusieurs motifs ont déterminé

l'espèce de préférence accordée aux

sciences mathématiques et physiques. D'abord pour les hommes qui ne se

dévouent point à de longues études, qui n'approfondissent aucun genre

de connaissance, étude même élémentaire de ces sciences est le moyen le

plus sur de développer leurs facultés intellectuelles, de leur

apprendre à raisonner juste, à bien analyser leurs idées. On peut, sans

doute, en s'appliquant à la littérature, a la grammaire, à l'histoire,

à la politique, à la philosophie en général, acquérir de la justesse,

de la méthode, une logique saine et profonde et cependant ignorer les

sciences naturelles. De grands exemples l'ont prouvé ; mais les

connaissances élémentaires dans ces mêmes genres n'ont pas cet avantage

; elles emploient la raison, mais elles ne la formeraient pas. C'est

que dans les sciences naturelles, les idées sont plus simples, plus

rigoureusement circonscrites ; c'est que la langue en est plus

parfaite, que les mêmes mots y expriment plus exactement les mêmes

idées. Les éléments y sont une véritable partie de la science,

resserrée dans d'étroites limites, mais complète en elle-même. Elles

offrent encore à la raison un moyen de s'exercer, à la portée d'un plus

grand nombre d'esprits, surtout dans la jeunesse. Il n'est pas

d’enfant, s'il n'est absolument stupide, qui ne puisse acquérir quelque

habitude d'application, par des leçons élémentaires d'histoire

naturelle ou d'agriculture. Ces sciences sont contre les préjugés,

contre la petitesse de l'esprit, un remède sinon plus sûr, au moins

plus universel que la philosophie même. Elles sont utiles dans toutes

les professions, et il est aisé de voir combien elles le seraient

davantage si elles étaient plus uniformément répandues. Ceux qui en

suivent la marche voient approcher l'époque où l'utilité pratique de

leurs applications va prendre une étendue à laquelle on n'aurait osé

porter ses espérances, où les progrès des sciences physiques doivent

produire une heureuse révolution dans les arts, et le plus sûr moyen

d'accélérer cette révolution est de répandre ces connaissances dans

toutes les classes de la société, de leur faciliter les moyens de les

acquérir. » (page 227 et 228)

(…) « Le plan que nous présentons à

l'Assemblée a été combiné d'après

l'examen de l'état actuel des lumières en France et en Europe; d'après

ce que les observations de plusieurs siècles ont pu nous apprendre sur

la marche de l'esprit humain dans les sciences et dans les arts; enfin,

d'après ce qu'on peut attendre et prévoir de ses nouveaux progrès.

Nous avons cherché ce qui pourrait plus sûrement contribuer à lui

donner une marche plus ferme, à rendre ses progrès plus rapides.

Il

viendra sans doute un temps où les sociétés savantes, instituées par

l'autorité, seront superflues, et dès lors dangereuses, où même tout

établissement public d'instruction deviendrai inutile : ce sera celui

où aucune erreur générale, ne sera plus à craindre, où toutes les

causes qu'appellent l'intérêt ou les passions au secours des préjugés,

auront perdu leur influence ; où les lumières seront répandues avec

égalité et sur tous les lieux d'un même territoire, et dans toutes les

classes d'une même société; où toutes les sciences et toutes les

applications des sciences seront également délivrées du joug de toutes

les superstitions et du poison des fausses doctrines, où chaque homme

enfin trouvera dans ses propres connaissances, dans la rectitude de son

esprit, des armes suffisantes pour repousser toutes les ruses de la

charlatanerie; mais ce temps est encore éloigné, notre objet devait

être d'en préparer, d'en accélérer l'époque; et en travaillant à

former ces institutions nouvelles, nous avons dû nous occuper sans

cesse de hâter l'instant heureux où elles deviendront inutiles. (Ce

discours a été interrompu presque à chaque phrase par les

applaudissements unanimes de l'Assemblée et des spectateurs.) »

Source : Suivi du

projet et décret des Titres, le premier concerne l’instruction

publique,

à la

séance du 21 avril 1792 (tome 42) et débats

avec amendements proposés

Archives

Parlementaires - Librairie de l'université de Stanford (E.U.)

|

|

|

|

|

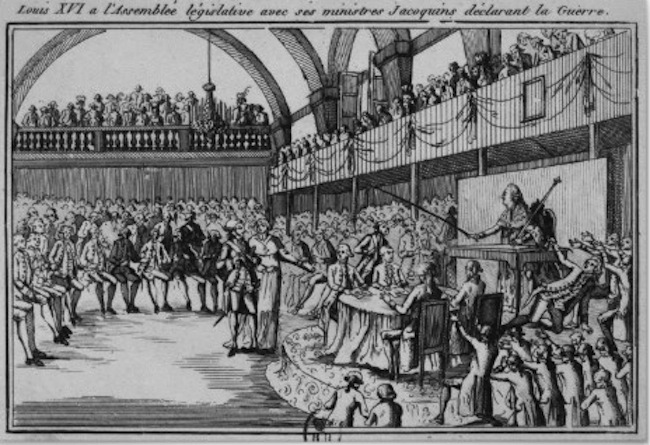

M.

Roland à l'Assemblée

le 25 avril 1792

Buste de J.M. Roland de la Platière par Joseph Chinard

|

|

« Messieurs, les troubles intérieurs dont

la France est agitée tiennent à

des causes générales ou particulières, dont l'examen demande en ce

moment la plus sérieuse attention. Les dernières convulsions du

fanatisme et de l'aristocratie tendent à les prolonger et à produire,

par eux, une dissolution dont les ennemis extérieurs voudraient

profiter. Il est évident, pour ces derniers, que leurs efforts seront

inutiles, si nous sommes unis pour leur résister. Je n'offrirai point à

l'Assemblée les détails immenses de toutes les agitations qui se sont

manifestées dans les diverses parties de la France ; les événements les

plus remarquables ont été mis sous ses yeux, et l'historique de chacun

emporterait un temps considérable; mais après avoir appelé son

attention sur les troubles excités par divers prétextes ou par la

conduite et les menaces des ennemis de la Révolution, je viens la fixer

essentiellement sur ceux que nous devons au fanatisme.

Ici s'ouvre une carrière sans bornes, dont chaque place est marquée par

des maux incalculables et des désordres sans cesse répétés. Quelque

affligeant que soit le détail des excès qu'on doit principalement

attribuer aux causes indiquées dans mon dernier rapport, il ne peut

être comparé à la multiplicité de ceux produits par l'intérêt et la

vengeance de quelques prêtres forcenés à l'ombre des opinions

religieuses. Ce ne sont pas quelques départements seulement où des

tumultes passagers aient élevé des craintes, sollicité la vigilance des

administrateurs ; c'est une fermentation universelle, dont le levain

existe dans toutes les parties de la France, et a soulevé plus ou moins

les esprits dans tous les départements. Ici, des prédications

incendiaires, faites par des prêtres non assermentés, retentissent de

village en village, préviennent les habitants contre les prêtres

assermentés, et les portent à s'opposer à leur installation. Là, des

écrits séditieux, des menaces violentes multiplient les émeutes,

propagent le désordre. De toutes parts, on insinue le mépris des lois,

le refus de payer les contributions.

La licence et l'anarchie,

inspirées par le fanatisme, font chaque jour de nouveaux progrès. Des

femmes séduites et furieuses croient travailler pour le ciel, en

portant leurs maris à soutenir des prêtres hypocrites, et en accablant

d'outrages ceux que ces prêtres leur indiquent pour ennemis. Les lois,

insuffisantes ou méconnues, ne peuvent contenir ou réprimer une foule

aveugle; le germe des dissensions civiles se développe de tous côtés ;

la division règne dans les familles ; la discorde ravage l'Empire. Il

est impossible d'offrir à l'Assemblée les faits nombreux, les

événements tragiques, résultats terribles des passions les plus sombres

et les plus exaltées. Ils sont consignés dans une correspondance

immense que je puis donner en extrait à l'Assemblée. Le salut de

l'Empire demande des mesures que la sagesse des législateurs peut seule

calculer et ordonner.

C'est dans les différentes crises de l'état violent que je viens

d'esquisser, qu'environ 30 à 40 départements se sont vus forcés de

prendre des arrêtés qui n'étaient ni prescrits, ni autorisés par la

Constitution. Je joins ici l'énumération des départements et

l’indication de leurs arrêtés. Injonction aux prêtres non assermentés

de quitter les paroisses qu'ils desservaient précédemment, et où ils

abusaient de leur ascendant ; ordre de s'en éloigner à telle distance

dans un temps donné ; désignation de résidence dans une même ville ou

chef-lieu de département, avec ordre de les y surveiller ; telles sont

généralement les bases et les principales dispositions de ces arrêtés.

Ils ne sont pas l'ouvrage isolé d'un petit nombre de départements, dans

les administrateurs desquels on puisse soupçonner de l'exagération et

de la partialité ; ils ont été pris, presque partout, à des temps très

différents ; ils sont le produit des malheurs passés, des craintes pour

l'avenir et des dangers présents. Dans beaucoup d'endroits, ils ont été

demandé par des pétitions de citoyens justement alarmés ; partout ils

ont été sollicités par la gravité des circonstances et l'excès d'une

fermentation dont il fallait prévenir les derniers effets. On le

jugeait sans doute ainsi, puisqu'on a laissé le temps s'écouler;

plusieurs de ces arrêtés remontent à une date ancienne ; cependant les

hommes qu'ils concernaient, et ceux qui prenaient part au sort de ces

hommes, ont réclamé contre leur illégalité.

Mon prédécesseur (Ndr : Cahier de Gerville) avait écrit aux

départements pour le leur observer et l'on projetait une proclamation

pour les casser. Nul doute, messieurs, que la rigueur de la loi n'exige

du ministre chargé de la faire exécuter, d'anéantir tout acte qu'elle

réprouve ; nul doute aussi que l'application rigoureuse de ce principe

ne puisse, dans un temps de crise, compromettre le salut public ; nul

doute encore que le moment où nous sommes est extrêmement orageux.

Placé entre, l'obligation de me conformer au texte de la loi et le

devoir non moins sacré de ne rien faire qui puisse plonger la France

dans de nouveaux malheurs, j'ai dû commencer par remontrer aux

départements les vices de leurs arrêtés, la nécessité où je serais de

les frapper et le bien qu'ils feraient s'ils les retiraient eux-mêmes.

Quelques-uns ont eu égard à ces représentations, plusieurs n'ont pas

répondu, d'autres ont observé que les arrêtés qu'ils avaient pris

n'ayant pas été mis à exécution, devaient être regardés comme non

avenus ; d’autres enfin ont répliqué qu'il était impossible de retirer

les leurs sans exciter les plus grands maux ; ce sont ceux de

l'Ille-et-Vilaine, de l'Orne et de la Mayenne. Notre soumission,

disent-ils, est un de nos premiers devoirs; mais si l'impôt ne se lève

pas, ce sont les prêtres réfractaires qui en sont la cause. Si le

langage des lois a peine à se faire entendre, c'est toujours à ces

hommes qu'il faut s'en prendre, puisqu'ils ont porté partout

l'égarement et le désespoir. Nous ne pouvons le dissimuler, la

fermentation dans nos campagnes est à son comble, les gardes nationales

sont armées; elles poursuivent ces prêtres réfractaires, ou plutôt leur

redemandent cette paix dans leur ménage, qui semble en être bannie pour

toujours. En retirant notre arrêté, nous exposerions nos concitoyens

aux plus grands dangers ; au lieu d'un parti, nous en aurions deux en

sens contraire.

Que peut la tolérance religieuse contre l'ambition, l'orgueil et

l'avarice des prêtres? Libres de toute crainte, ils grossissent leur

parti des ignorants et des faibles qu'ils effraient et de ceux dont ils

ont surpris la bonne foi par des manœuvres ou des sophismes. La honte

et l'infamie attendent tout dépositaire de l'autorité qui, froidement

assis sur la borne posée par une loi imprévoyante, refuserait de

s'élancer au-delà pour prévenir ou empêcher le meurtre, qu'un jour,

qu'une heure, qu'un moment peut amener (Applaudissements dans les

tribunes) ; que le conseil du roi, auquel vous soumettrez votre arrêté,

le casse si telle est sa volonté, nous attendrons sa décision avec

résignation ; mais le rétracter, est une condition impossible. Nous

n'examinerons pas qu'en le faisant, nos jours seraient exposés; le

danger qui nous est propre, est le moindre à nos yeux; mais nous

sentons qu'il n'y aurait plus le confiance pour nous dans nos

administrés ; que nous serions pour eux comme si nous cessions

d'exercer nos fonctions ; que la fureur du peuple n'aurait plus de

bornes, que le sang coulerait, que les prêtres, dont le salut fait

l'objet de votre sollicitude et de la nôtre, seraient les tristes

victimes de notre rétractation.

Si malgré ces raisons, que nous sommes

bien éloignés de vous rendre avec l'énergie dont elles sont

susceptibles, vous croyiez devoir employer contre nous des poursuites

rigoureuses, nous abandonnerions sur-le-champ un poste où notre but

cependant n'a jamais été que de prouver notre fidélité à la nation, à

la loi et au roi, et de nous y rendre aussi utiles qu'il dépendait de

nous. Ce n'est point une multitude mutinée qui se soulève contre les

non-conformistes, c'est la voix de la nation entière

(Applaudissements.) Tant qu'on laissera une libre carrière à leurs

trames perfides, jamais la tranquillité publique ne se rétablira;

l'expérience, qui est plus forte que tous les raisonnements, le prouve

avec évidence.

Je n'ai rien à ajouter, messieurs, à ces rigoureuses expériences, sinon

que les dispositions de quelques-uns de ces arrêtés peuvent être

considérées comme des mesures de police et les autres paraissent avoir

été dictées par l'impérieuse nécessité ; je les soumets tous à

l'Assemblée, comme seul juge compétent de ce que les circonstances ont

pu exiger au delà de la loi et de ce que la sûreté commune doit faire

excuser. Je dois faire remarquer cependant, parmi ces arrêtés, celui du

département de la Loire Inférieure, contre lequel je viens de recevoir

les réclamations de plusieurs communes, ou plutôt celles de la

municipalité de Clisson, auxquelles ont adhéré 20 municipalités

voisines. Il paraît que, dans ce département, presque tous les prêtres

sont réfractaires ; que leur ascendant est considérable ; que la

circonstance des Pâques peut l'avoir augmenté et que l'idée dans ce

moment de demeurer sans prêtres, si ceux-là leur étaient enlevés, a

effrayé les habitants. Je dois dire encore que le directoire actuel du

département, séant à Saintes ayant cru devoir casser un arrêté

répressif contre les prêtres, qu'avaient pris les administrateurs

précédents, il en est résulté des agitations dont me font part de

nombreux pétitionnaires.

Je terminerai par les observations que m'adressent les administrateurs

du département de la Moselle, dans une lettre du 15 de ce mois. La

fermentation est extrême dans tous les districts ; partout des citoyens

justement irrités de l'abus indigne qu'on fait de la religion pour

soulever les esprits faibles et crédules et des manœuvres criminelles

qui, toujours ourdies dans l'ombre, échappent presque toujours à la

surveillance de la police et à la vengeance des lois, se livrent ou

sont prêts à se livrer à des mouvement impétueux et désordonnés ; nous

ne pouvons trop répéter qu'il est instant et même très urgent que

l'Assemblée nationale et le roi prennent un parti rigoureux et de

grandes mesures, pour nous assurer la tranquillité intérieure et nous

mettre à l'abri des troubles et des désordres qui désolent déjà

plusieurs points de notre département.

Je viens aussi de recevoir des observations détaillées des

administrateurs des départements des Landes et du Gard, sur la

nécessité de maintenir leurs arrêtés. J'en remets une copie sous les

yeux de l'Assemblée. Nous n'avons ni à nous flatter sur nos maux, ni à

nous effrayer sur leur nombre. Partout la masse du peuple est saine,

partout l'amour de la Constitution prédomine, partout le cri de la

liberté s'est élevé, partout son règne doit s'établir; mais il faut à

la fois combattre vigoureusement les ennemis du dehors, contenir ceux

du dedans, maintenir la paix entre les frères, assurer le triomphe des

lois par elles-mêmes et les rendre assez puissantes pour atterrer les

malveillants en épargnant leur sang.

La même réclamation se fait entendre dans toutes les parties du royaume

; les mêmes agitations s'y font sentir. Une grande résolution, une même

pensée, doivent occuper aujourd'hui tous les Français ; c'est au moment

où le patriotisme rend un nouvel essor, appelle la victoire et

brûle de la fixer sous nos drapeaux, qu'il vous paraîtra sage de

décréter une mesure efficace pour anéantir dans leur principe les

divisions intestines qui nous déchirent et la discorde dont le

fanatisme s'est fait un jeu cruel.

15 avril. Je reçois dans ce moment une lettre du

directoire du

département du Finistère, sur un arrêté qui confirme une délibération

du district de Brest, qui fait marcher une force armée de 600 hommes, 2

pièces de canon et 4 commissaires civils, sur la paroisse de Plouzané,

qui est en insurrection complète, suscitée par le fanatisme religieux,

par la suggestion et les discours incendiaires des prêtres non

assermentés et leur coalition coupable avec une municipalité égarée.

18 avril. Par le même courrier, le procureur syndic du département

de

la Corrèze me rend compte que la fermentation étant à son comble dans

le département, puisque dans la ville de Tulle les deux partis avaient

été au moment d'en venir aux mains, ils avaient cru devoir prendre un

arrêté, portant : « que tous les prêtres non assermentés seraient tenus

de se retirer, dans les 24 heures, dans le sein de leur famille ; que

les municipalités où ils se retireraient, les prendraient sous leur

protection et surveilleraient avec soin leur conduite, sous leur

responsabilité (*). (...)

|

(*) Copie de la

lettre de M. le procureur général syndic du département de la Corrèze,

au ministre de l’intérieur, datée de Tulle, le 11 avril 1792.

Je

m'empresse de vous prévenir, Monsieur, que la ville de Tulle vient

d'éprouver une violente secousse. Depuis longtemps, un des quartiers de

cette ville, séduit par les ennemis de la Révolution qu'il renfermait

dans son sein, et qui étaient répandus dans le reste le la ville,

excité d'ailleurs par des prêtres fanatiques, a enfin levé le masque en

se réunissant en armes le lundi de Pâques, sous prétexte qu'il était

menacé d'être incendié ; les autres citoyens, surpris de cette

démarche, se sont armés de leur côté. La municipalité, pour prévenir

les malheurs dont on était menacé, a ordonné sur-le-champ à tous les

citoyens de se retirer tranquillement et de poser les armes ; les seuls

patriotes ont obéi à cette réquisition.

En vain les corps

administratifs ont employé la voie de la persuasion auprès des autres;

sourds à toute réquisition, ils se sont précipités sur les patriotes

désarmés, heureusement la gendarmerie nationale secondant les efforts

des corps administratifs, on est parvenu à les faire rentrer dans leur

quartier ; toute la garde nationale, sur la réquisition des 3 corps

administratifs, qui avaient décidé de se réunir dans une circonstance

aussi critique, s'est rassemblée et a passé la nuit sous les armes ; le

lendemain matin, les citoyens des campagnes, avertis des mouvements qui

se passaient dans la \ille, ont accouru en foule de tous côtés ; à 10

heures du matin, 6.000 hommes réunis en ont imposé aux malintentionnés.

Alors les corps administratifs,

ayant une force imposante à leur

disposition, ont pris un arrêté pour faire désarmer les

malintentionnés, dont une partie s'était enfin retirée dans leurs

maisons, et quelques-uns avaient fui. Le désarmement s'est fait sans le

moindre désordre ; 5 personnes sont déjà arrêtées et conduites dans la

maison d'arrêt. Depuis 3 jours, il se rend continuellement ici des

gardes nationales des campagnes, dont le zèle ne se ralentit pas. Il

m'est impossible de vous donner les détails de ce qui s'est passé

depuis lundi : le directoire vous enverra copie du procès-verbal, mais

nous sommes tous si harassés et nous avons été si occupés, qu'il n'a pu

encore être rédigé ni copié.

Malgré une affluence continuelle

de plus de 15.000 habitants des

campagnes, malgré l'animosité et la juste fureur qu'a excité cette

entreprise, les jours de tous nos ennemis ont été respectés. La garde

nationale de Tulle s'est conduite avec une modération, avec une

humanité qui méritent les plus grands éloges, et si vous trouvez dans

le procès-verbal le détail de quelques désordres occasionnés par des

individus aigris par l'atrocité de l'entreprise méditée contre les

patriotes et égarés par la vengeance, vous serez encore plus frappé de

ce qu'aucun citoyen n'a péri et de ce que les coupables ont été

conduits et livrés aux tribunaux au milieu du désordre inévitable qu'a

occasionné un rassemblement considérable de communes étrangères.

Le procureur

général syndic du département de la Corrèze,

Signé :

Viel, procureur général.

|

P.S. J'étais si préoccupé, monsieur, en faisant ma lettre, que

j'ai

oublié de vous dire que les brigades de gendarmerie qui ont été

requises de se réunir à celle de Tulle se sont conduites d'une manière

digne des plus grands éloges.

Pour copie

conforme à l'original, Le ministre de l'intérieur,

Signé : Roland.

Source : Bib. de Stanford, Archives

Parlementaires

|

|

|

- Chronologie

du 1er avril au 19 juin 1792

|

IV – Le

mois d’avril 1792

1er avril : A Ajaccio, Bonaparte est élu et promu lieutenant-colonel

d’un régiment de volontaires Corses. La Législative adopte le

logographe optique de Claude Chappe à des fins militaires, suite au

rapport de Gilbert Romme. A la Législative, la baronne hollandaise Etta Palm d'Aelders se présente à la barre avec d'autres femmes : « Après un long éloge des vertus féminines, après avoir soutenu que les

femmes égalent les hommes en courage, en talent, et les surpassent

presque toujours en imagination, elle prie l'Assemblée de prendre en

considération l'état d'avilissement auquel se trouvent réduites les

femmes, quant aux droits politiques, et réclament pour elles la pleine

jouissance des droits naturels dont elles ont été privées par une

longue oppression. Pour arriver à cet but, elle demande que les femmes

soient admises aux emplois civils et militaires et que l'éducation des

jeunes personnes du sexe soit fondée sur les mêmes bases que celle des

hommes. Les femmes ont partagé les dangers de la Révolution ; pourquoi

ne participeraient-elles pas à leurs avantages. Les hommes sont libres

enfin, et les femmes sont esclaves de mille préjugés. Elles demandent

donc :

1° que l'Assemblée nationale accorde une éducation morale et

nationale aux filles ;

2° qu'elles soient déclarées majeures à 21 ans ;

3° que la liberté politique et l'égalité des droits soient communes aux deux sexes ;

4° que le divorce soient décrété.

Source : Bib. de Stanford - Archives parl. - tome XLI, pages 63 et 64

2 avril : A l’Assemblé

est pris

un décret précisant qu’il n’y aurait pas de poursuites contre M.

Narbonne (ex. ministre de la guerre). Aux Jacobins, M. Grammont, comédien et membre de la Société

: « relate

un incident survenu au Palais royal, alors qu'il lisait un écrit

concernant les soldats de Châteauvieux : un nommé Dugué, se disait

membre de la Société, a ameuté la foule contre lui. Vérification faite,

il ne se trouve pas parmi les membres de la Société, ni parmi ses

employés, aucune personne de ce nom. On reconnaît là une ruse déjà

employée plusieurs fois par les ennemis des patriotes. Robespierre en

profite pour demander que la liste des membres de la Société soit

imprimée et affichée dans le lieu des séances. Un membre propose que

cette liste soit divisée en autant de tableaux qu'il y a de sections.

La motion de Robespierre est arrêtée avec l'amendement ». Il

semblerait que cette motion n’ait donné lieu à aucune publication

(Source : Œuvres complètes de Robespierre, les discours, Tome VIII, PUF 1954)

3 avril : Camille Desmoulins écrit à son père au sujet de Danton, il précise que celui-ci est passé « au camp opposé ».

Mieux encore et malgré son opposition à Brissot et son pamphlet à son

encontre Brissot démasqué, Desmoulins négocie en coulisse pour un

ministère pour son ami : « J'ai espéré deux jours que je

parviendrais à faire nommer Danton, un camarade de collège que j'ai

dans le parti opposé, et qui m'estime assez pour ne pas étendre jusqu'à

moi la haine qu'il porte à mes opinions. Je m'étais employé de mon

mieux et l'avais fortement recommandé à qui il appartient. Nous avons

échoué. » (Source : Danton et la Paix, Albert Mathiez, 1919)

4

avril : Le roi donne son aval au décret donnant aux métis (libres de couleurs) et noirs

affranchis des droits politiques et annonce l’envoi de commissaires

dans les

colonies d’Amérique. Le ministre de

l’intérieur, Jean-Marie Roland s’adresse par courrier aux

départements et paraphe les décisions au sujet des colonies, signé ce jour par Louis XVI. A la

Législative, il est décrété une émission supplémentaire de cinquante millions

en assignats pour un total 1,65 milliards en circulation et 6 millions

sont mis au compte du Trésor national.

5 avril : A Paris, mise entre parenthèse de la Sorbonne et fermeture

des facultés de théologie.

6 avril : Aux Jacobins, ce n’est pas la première fois que les soldats

de Château-Vieux sont à l’ordre du jour, pendant une intervention

tournée contre le général Lafayette et citée plusieurs fois,

Collot-d’Herbois coupe « l’Incorruptible » pour dire : « M.

Robespierre

oublie un fait : qu'est-ce qui fait faire tous les jours ces libelles

infamants? Lafayette. », le tout suivi d’applaudissements. Reprenant

la

parole, c’est l’occasion pour Robespierre de rappeler et de conclure

« qu'au lieu de dire Bouillé seul est coupable, on dise, les

tyrans seuls sont coupables » et « quand tous les bons citoyens verront

que Lafayette est le seul moteur de ces intrigues, tout se ralliera.

»

A l’Assemblée, il est pris un décret pour l’envoi de troupes en

Seine-et-Marne. Un autre autorise les départements voisins à envoyer

des

gardes nationales en Ardèche.

8 avril : A Ajaccio, débute les "Pâques sanglantes" qui vont durer une

dizaine de jours entre citadins et paysans, à la tête de la répression

Napoléon Buonaparte, âgé de 23 ans, et il est lieutenant-colonel. Suite

à ces incidents le colonel Maillard désapprouve les agissements de

chaque part et enverra le jeune officier rendre des comptes à Paris et

recevra une condamnation pour ses actes de Pasquale Paoli. A Lyon,

l’église des Clarisses est évacuée, les jacobins

locaux s’opposent à la célébration de la messe de Pâques. A

Paris, au couvent des Jacobins, l’on reparle à nouveau des

soldats de Metz, et dans le cadre des lectures des correspondances, le

commandant d’une division de la ville, M. Maçon propose de ne laisser

d’armes qu’aux gardes nationales. Robespierre remarque la supercherie,

signée par M.

Pain d’Avoine, qui n’est autre qu’un écrit de la

propagande royaliste.

9 avril : Dans la presse est commentée la séance du jour du couvent des

Jacobins et les militaires suisses de « Châteauvieux » sont arrivés

dans la capitale : « Enfin, M. Robespierre (écrit «

Roberspierre » dans

le texte original) a pris la parole, et il a rappelé à la société

que

par l'accueil qu'elle faisait aux soldats de Château-Vieux, elle

s'engageait à venir au secours de tous les soldats, de tous les

patriotes persécutés. Il a juré de consacrer tous ses soins à leur

défense. et la société a uni son serment au sien. M. Robespierre a

terminé en jetant un coup d'œil sur la fête qui se prépare, pour

inviter les citoyens à se tenir en garde contre toutes les occasions de

désordre que les malveillants se proposent d'y faire naître. (…) Tous

les symptômes d'une crise prochaine se font sentir. La fête destinée

aux soldats de Château-Vieux est l'époque qui a paru favorable. On sait

que depuis longtemps les agents de la cour, des Lameth, des Lafayette,

etc., ont cherché à souiller ce projet patriotique de tout ce que leur

esprit peut enfanter de plus immonde ; la rage du parti feuillant à

l'assemblée nationale contre l'admission des quarante victimes de

Bouillé ; le complot dénoncé par la municipalité de Pans, dont nous

avons publié la lettre hier, l'arrivée mystérieuse et inattendue du

flegmatique Lafayette ; enfin, l'apostrophe menaçante faite par un aide

de camp de M. Lafayette à M. Robespierre, apostrophe que M. Robespierre

a dénoncée, lui-même aux jacobins, sans désigner les personnes : tout

prouve une conspiration. Mais nous sommes prévenus, mais nous sommes

sur nos gardes, mais le choc sera terrible, si le choc a lieu. ». Note

du Journal : M. Robespierre se promenait seul avant-hier au matin. Un

aide de camp de M. Lafayette s'approche, et, du ton le plus menaçant,

lui dit : « Vous êtes un f... gueux ; dans trois jours nous nous serons

défaits de vous, etc. » (Source : Gallica-Bnf, Le Thermomètre du jour, n°102). A Lyon

est

inauguré le théâtre des Variétés.

11 avril : Aux Jacobins, Robespierre s’oppose à ce que soit examinée

une nouvelle arme de guerre, et fait une nouvelle intervention contre

Lafayette : « Ah comme le patriote Robespierre, qu'on ne peut

empêcher

de dire la vérité qu'en l'assassinant, et que les mouchards de

Lafayette veulent égorger ; le patriote Robespierre a tracé avant-hier

devant les amis de la constitution, devant le peuple assemblé, le

portrait de cet homme né, s'écriait-il, pour le malheur de la liberté.»

(Journal Universel N°873)

Samedi 12 avril : Retour de Marat après un séjour en Angleterre, pendant sa

nouvelle absence londonienne, il publie courant mars un prospectus se

nommant « l’Ecole des citoyens » qui donnera lieu à une publication en

deux volumes résumant ses pensées politiques. Ce jour reparaît L’Ami du

Peuple pour son 627e numéro. Pendant sept jours, le journal met en exergue

un appel des Cordeliers demandant à Marat de reprendre sa plume, c’est

fait ! Voici sa conclusion du jour : « Depuis la mort de

Léopold,

la cour est tremblante, la faction contre-révolutionnaire est

tremblante, l'Assemblée vénale est tremblante : le peuple devrait donc

enfin profiter de cette heureuse conjoncture pour demander la

révocation immédiate des décrets qui font son malheur, et qui

consommeront infailliblement sa ruine : ses mortels ennemis sont trop

faibles aujourd'hui pour s'y opposer. Voyez le législateur revenir sur

ses pas à la voix des hommes de couleur et des nègres. Quoi donc une

poignée de serfs à dix-huit cents lieues, feront révoquer le décret

oppressif qui les prive (lire la note) des droits du citoyen, et les

Français ne réussiraient pas à révoquer ceux qui les désolent, s'ils

faisaient entendre le cri de réforme ! réforme ! au milieu du sénat!

Mais pour s'élever contre les abus, il faut les connaître. Développer

les vices de la constitution, en indiquer le remède, former l'esprit

public, démasquer les traîtres, déjouer les machinations, sera l'étude

constante de l’ami du peuple, comme le bonheur de la nation sera

constamment l'objet de ses vœux. (Note de Marat) La réhabilitation dans

leurs droits des mulâtres et des noirs affranchis aura cet effet

infaillible, d’être bientôt suivie de l’affranchissement de tous les

nègres jaloux de l'affranchissement de tous les nègres, jaloux des

avantages de quelques-uns des leurs, et furieux d'en être privés».

(Source : Gallica-Bnf, Conclusion de Marat, l'Ami du peuple n°627, à la page 8)

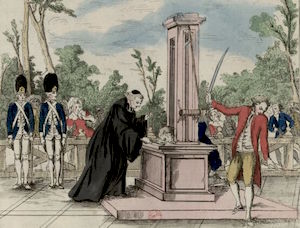

Machine proposée à l'Assemblée nationale

pour le supplice des criminels par M. Guillotin, crédits Gallica-Bnf

Le docteur Louis adresse à "Monsieur Cullerier, chirurgien principal, de l'hôpital-général au château de Bicêtre", un billet au sujet des premiers essais sur la guillotine (pas encore nommée ainsi) dans les jours à venir (le 17/04) :

« Le

mécanicien, Monsieur, chargé de la construction de la machine à

décapiter, ne sera prêt à en faire l'expérience que mardi. Je viens

d'écrire à M. le procureur général syndic, afln qu'il enjoigne à la

personne qui doit opérer en public et en réalité de se rendre mardi à

dix heures, au lieu désigné pour l'essai. J'ai fait connaître au

Directoire du département avec quel zèle vous avez saisi le vœu général

sur cette triste affaire. Ainsi donc, à mardi, pour l'efficacité de la

chute du couperet ou tranchoir (qu'il a choisi en biseau), la machine doit avoir 14 pieds

d'élévation. D'après cette notion, vous verrez si l'expérience peut

être faite dans l'amphithéâtre, ou dans la petite cour adjacente. Je

suis de tout mon cœur, Monsieur, le plus dévoué de vos obéissants

serviteurs. »

Source : Bib. numérique Medica (BIu Santé), Michel Cullerier, chirurgien de Bicêtre

et de l'Hôpital des vénériens (1758-1827), Roger Besombe, page 23, Paris 1929.

|

13 et 14 avril : Aux Jacobins, en début de séance, Robespierre présente

une délégation de la Société constitutionnelle de Manchester, cette

société anglaise devient affiliée à la Société des Amis de la

Constitution. Par la suite, il demande que la journée du 14 soit tenue

une séance extraordinaire et évoque de nouveau les soldats de

Château-Vieux. Dans son intervention, il fait une allusion voilée aux

ministres girondins et précise qu’il jure ne vouloir « aucune place ».

Dans la même journée se présente une délégation de la Société des

défenseurs des droits de l'homme et ennemis du despotisme du faubourg

Saint-Antoine, elle vient dénoncer Mademoiselle Théroigne de Méricourt.

Celle-ci provoque des troubles en réunissant plusieurs fois par semaine

des femmes du quartier et des activités autour d’un « repas civique »

et de plus se réclamant, de Collot-d’Herbois, Santerre et Robespierre.

Ce dernier prend sa défense et annonce qu'elle s’est engagée à renoncer

à ses projets, il déclare aussi n’avoir aucune relation avec cette

citoyenne. Sur ces explications, les membres de la Société retourne à

leur ordre du jour. Le lendemain et sur le même sujet de préoccupation

du moment, Robespierre conclu par « Et j'engage le peuple et

les

soldats de Château-Vieux à les prendre par la main et à les unir à eux

dans le triomphe de la liberté. » Le 14, un nouveau garde des Sceaux

est nommé et reprend les attributions en ce domaine de M. Roland, il

s’agit aussi d’un "girondin" et originaire de la Gironde, Antoine

Duranthon, il est de la même génération que Servan et de la Platière.

15 avril : A Rennes, le Directoire départemental s’oppose à

l’enfermement des prêtres réfractaires demandés par les jacobins

locaux. A Paris, au Champ-de-Mars est organisé la « Fête de la Liberté

» en l'honneur des Suisses du régiment de Château-Vieux. 300 à 400.000

personnes auraient assisté à l’événement selon Jean-Marie Roland. Lors

de cette célébration est décliné la devise et les principes : « liberté, égalité et fraternité ». Toutefois ces 3 vocables durent attendre la révolution et la constitution de 1848 pour être inscrit dans les textes légaux.

17

avril : Dans une petite cour de l'hôpital-général de Bicêtre à

Gentilly, à sept du heures du matin, il est procédé à l'essai à la

machine à décapiter (la future guillotine) sur deux cadavres en

présence entre autres de MM. Sanson le bourreau, Guillotin, Louis,

Pinel et de M. Cabanis chargé de faire un rapport, etc. Aux Jacobins,

après la lecture des correspondances, s’engage

un débat sur la présence ou pas des bustes de Robespierre et Pétion aux

côtés de Mirabeau, ou plus exactement sur la présence de statues de

personnages vivants au sein des sociétés ou clubs. Il ne sera donné

aucune consigne à ce sujet, laissant le choix à ses affiliés sur la

question. Pour la célébration et le souvenir Robespierre demande une

inscription pour « Le 15 avril 1792, l'an IV de la liberté, la

pauvreté et le peuple triomphèrent avec les gardes françaises, les

soldats de Châteauvieux et tous les bons citoyens persécutés pour la

cause de la Révolution ». Dans son intervention, il met en cause

le

département de Paris, ce qui est traduit par la presse comme une attaque

adressée au Procureur Syndic, M. Roederer, et il prévient qu’il faut

toujours se méfier des lendemains de fêtes et il est appelé à la vigilance.

18 avril : Le ministre Dumouriez présente au roi un rapport favorable à la

guerre. Dans la capitale, aux Jacobins, la présence du buste de

Lafayette et Bailly dans l’enceinte du Conseil général fait

l’objet d’un débat. Cet échange reprendra en début de séance le 20

avril avant d’aborder le sujet de fond et du moment : l’entrée en

conflit sur fond de grande désorganisation des armées, et la montée des

actes d’insoumissions face aux officiers. « M. Robespierre

reglapites

(Ndr : Glapir : pousser des cris aigus ou des aboiements stridents) des

invectives contre MM. Lafayette et Bailly, et dit cent inepties

déplorables. » (Source : Gallica-Bnf, Feuille du jour, n°124).

19 avril : En Corse, le lieutenant-colonel Bonaparte envoie un mémoire à l'Assemblée nationale : « Tel

est, magistrats, l'exposé des événements qui ont bouleversé l'ordre et

manqué de ruiner la ville principale de Corse, la plus florissante par

sa situation, son commerce, sa position et même par le caractère

fortement trempé de ses habitants ». A Paris, Marat la veille de la déclaration : « La guerre aura-t-elle