|

|

|

Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil

|

|

Sommaire de la page,

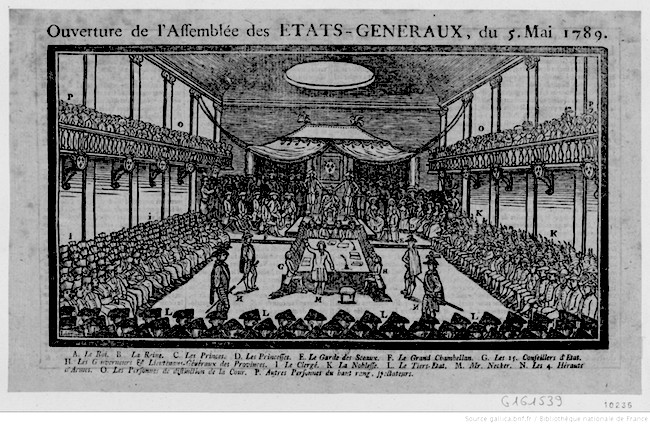

1 - Vie politique, organisation nouvelle de la Paris et murs des Fermiers généraux :

I - Les clubs et sociétés populaires

II - Organisation des nouveaux pouvoirs?

III - Les barrières de la colère?

2 et 5 - Chronologie de l'année 1789 du 1er janvier au 14 juillet (en deux parties)

3 - Plaintes des Dames de la Halle, M. Josse

4 - Pétition personnelle d'un électeur parisien

6 - Adresse au Roi de Mirabeau

7 - Le renvoi de M. Necker, L.S. Mercier

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- Vie politique, organisation

nouvelle de Paris

- et murs des Fermiers généraux

- Gravure du club des Jacobins dans l'ancien couvent

|

I - Les clubs et sociétés populaires dans Paris

Si les salons ont pu influer, les clubs allaient intervenir plus directement dans

la vie politique : « Après

les journées d'octobre (1789), le club des députés bretons s'est

transporté à Paris avec l'Assemblée. Il siègera dans la bibliothèque du

couvent des jacobins de la rue Saint-Honoré, à deux pas du "Manège" où

l'Assemblée tient ses séances. Il s'intitulera, la société des Amis

de la Constitution.

Il s'ouvre non plus seulement aux députés, mais aux bourgeois aisés qui

y sont admis par cooptation. On y trouve des littérateurs et des

publicistes, des banquiers et des négociants, des nobles et des

prêtres. Le duc de Chartres, fils du duc d'Orléans, s'y fait admettre

dans l'été de 1790. Le droit d'inscription est de 12 livres et la

cotisation annuelle de 24 livres payables en quatre fois. Dès la fin de

1790 le nombre des membres dépasse le millier. Il correspond avec les

clubs qui se sont fondés dans les principales villes et jusque dans les

bourgs. Il leur délivre des lettres d'affiliation, il leur distribue

ses publications, il leur passe des mots d'ordre, il les imprègne de

son esprit, il groupe ainsi autour de lui toute la partie militante et

éclairée de la bourgeoisie révolutionnaire. Camille Desmoulins, qui en

fait partie, définit assez bien son rôle et son action quand il écrit :

« Non seulement c'est le grand inquisiteur qui épouvante les

aristocrates, c'est encore le grand réquisiteur qui redresse tous les

abus et vient au secours de tous les citoyens. Il semble en effet que

le club exerce le ministère public auprès de l'Assemblée nationale. »

La place des orateurs au sein des diverses assemblées a connu une

importance certaine. Mirabeau, Barnave, Robespierre ou Saint-Just ont eu une

grande capacité à fixer les auditoires et les mener à la force du

verbe. De quoi s'interroger sur la plasticité et sur l’affirmation des

convictions des uns et des autres? Ou de ce qui pouvait représenter une

majorité. Dans les deux assemblées, celle de 1789 et celle de 1792,

l’on vit l’émergence de forces politiques, mais pas de majorité claire

autour d’un ou de partis rassemblés. Comme nous pouvons le connaître de

nos jour (sic), et selon la nature des scrutins. De plus, s’il ne s’agit pas

d’organisations constituées, la vie politique se concentra autour

des clubs, et toute autre forme associative se vit bannir avec la loi Le Chapelier en

juin 1791. Elle toucha notamment les corporations, mais surtout empêcha

la constitution de groupements à caractère civique et social.

Syndicats (1864) et partis

(1902) ne purent se constituer légalement, l’activité clubiste pallia cette absence,

de quoi servir de lien entre les citoyens et les élus. « La

terrible loi Chapelier, qui interdisait aux ouvriers, sous les peines

les plus sévères, de se concerter pour faire hausser les salaires et

punissait la grève comme un attroupement séditieux. Notez que la loi

Chapelier restera en vigueur pendant soixante-quinze ans. Demandez-vous

ce qui arriverait aujourd'hui, si un gouvernement enlevait à la classe

ouvrière le droit de se syndiquer et de se mettre en grève, et mesurez

par là le chemin parcouru ! » (La question sociale, Albert

Mathiez, page 24)

Deux clubs ont marqué le processus révolutionnaire, le plus connu

celui des Jacobins (Société des Amis de la Constitution) se trouvait en

rive droite et les Cordeliers (Société des Amis des droits de l’homme et du citoyen), se

tenait dans un couvent désaffecté en rive gauche et portait le même

nom. Il faut distinguer le club des Jacobins, du jacobinisme, non qui

lui soit totalement étranger, mais ce qui va sous-tendre comme

idéologie est à mettre au crédit des « néo-jacobins » incarnés après

1795 par Bonaparte, entre autres. Les clubs Jacobins, car ils

existèrent dans toute

la France, furent dans la plupart des villes avec leurs correspondants

locaux, ils trouvaient à Paris un siège central et un haut lieu de

débats sur les activités des assemblées.

« De là ces sociétés devinrent l'âme même de la Révolution. Par

l'effet naturel de l'ancienne centralisation, la société mère des

Jacobins rayonna sur tout le territoire. Elle eut sur chaque point,

ville ou village, une succursale obéissante qui répéta au même moment

le mot d'ordre, l'instruction partie du centre. La moindre de ces

sociétés devint l'image parfaite de la société mère de Paris. Il y eut

dans d'elles un petit Danton ou un petit Robespierre, suivant la

différence des époques. Ainsi les idées de la Révolution se répandirent

d'échos en échos par des milliers de bouches. Ces principes, qui

seraient restés lettre morte dans les livres éclairèrent subitement une

nuit de mille ans. Aucune puissance ne pouvait lutter avec ces

sociétés. Elles s'imposèrent aux trois grandes assemblées législatives,

elles venaient à la barre, et c'étaient des ordres qu'elles donnaient.

La pensée sortie du club des Jacobins circulait en quelques jours à

travers toute la France, et revenait à Paris éclater dans la

Législative et la Convention, comme un plébiscite irrévocable. Là fut

le caractère peut-être le plus nouveau de la Révolution. C'est ce qui

projeta ses idées avec la rapidité de l'éclair. Les provinces, si

mornes il y avait à peine deux ans, furent illuminées du feu qui

éclatait à Paris. »

La révolution, tome 1, Edgar Quinet,

pages 114 et 115

En juillet 1791, au sein du club des dits Jacobins, une scission était

organisée par

Lafayette et ses proches, cela amena à la création du club des

Feuillants, qui allait constituer l’aile monarchiste, de moins en moins

libérale, en opposition aux aspirations « républicaines » qui se firent

jour. Ils se rassemblaient à deux pas du « Manège », qui allait tenir

lieu de salle pour les parlementaires en novembre 1789, à

proximité de la résidence royale des

Tuileries et non-loin de l'ancien Palais-Cardinal (datant de

Richelieu), devenu le jardin du Palais Royal. Pareillement les Jacobins

tenaient leur nom du couvent dans

un lieu occupé à l’origine par des religieux, idem pour le couvent et le

club des Feuillants, ils se trouvaient les uns et les autres dans la rue

Saint-Honoré (aujourd’hui le premier arrondissement), qui servit

d’espace d’accueil à ce courant en déroute, l’année suivante.

« Déjà

toute la partie conservatrice des jacobins avait fait scission, le 16

juillet, et avait fondé un nouveau club dans le couvent des Feuillants.

A peu près seuls parmi les députés, Robespierre, Anthoine, Pétion,

Coroller restèrent aux jacobins, mais furent assez heureux pour

maintenir dans leur sillage la plupart des clubs des départements. »

La Rév. fr., tome I, Albert Mathiez, page 176

Il faut aussi préciser que

le général Lafayette se montra sous un jour répressif et bien avant

la dite « Terreur », lui-même aurait pu répondre de quelques crimes,

comme à Paris avec la fusillade du Champ de Mars, le 17 juillet 1791. Cette

répression a été dévastatrice auprès de l’opinion, tout comme la fuite

quelques semaines auparavant des époux royaux à Varenne. Le tout se

cumula avec les refus de Monsieur « Véto » de signer certaines

lois et les représailles contre l’aile minoritaire jacobine. Peu à

peu le climat de tension se retourna aux crédits d’un changement radical de régime.

« Les sections parisiennes siégeaient en permanence. Elles

formaient entre elles un Comité central. Plusieurs admettaient à

délibérer dans leurs assemblées les citoyens passifs, elles les

autorisaient à entrer dans la garde nationale et elles les armaient

avec des piques. Aux Jacobins Robespierre et Anthoine, à l'Assemblée le

trio cordelier prenaient la direction du mouvement populaire. Le rôle

de Robespierre surtout fut considérable. Il harangua les Fédérés aux

Jacobins dès le 11 juillet, il les colérât : « Citoyens, êtes-vous

accourus pour une vaine cérémonie, le renouvellement de la Fédération

du 14 juillet? » Il leur dépeignit la trahison des généraux,

l'impunité de Lafayette : « L'Assemblée nationale existe-t-elle encore

? Elle a été outragée, avilie et ne s'est point vengée ! » Puisque

l'Assemblée se dérobait, c'était aux Fédérés à sauver l'État. Il leur

conseilla de ne pas prêter serment au roi. La provocation était si

flagrante que le ministre de la justice dénonça son discours à

l'accusateur public et demanda contre lui des poursuites. Robespierre,

sans s'intimider, rédigea les pétitions de plus en plus menaçantes que

les Fédérés présentèrent coup sur coup à l'Assemblée. Celle du 17

juillet réclamait la déchéance. Sous son impulsion, les Fédérés

nommaient un directoire secret. »

La Rev. fr. tome I, par Albert Mathiez

page 268

Le siège du club des Jacobins allait représenter un centre nerveux, non

loin du Parlement (il n’existe plus de nos jours). Après Versailles,

ce qui

servit dans un premier temps de cadre d’accueil aux parlementaires de

la première génération, l’ancienne Assemblée nationale se situait en

plein sur la voie de circulation

de l'actuelle rue de Rivoli, et l'édifice a été rasée lors du tracé de la

nouvelle rue sous Napoléon

1er et ses aménagements urbains. Ce qui avait été sous

Louis XV un ancien centre équestre, désigné sous le nom de Manège en raison de sa forme

circulaire, servit de lieu aux débats aux élus. Le bâtiment se trouvait à peu de distance des locaux du

couvent des Jacobins et après les journées du 5 et 6 octobre 1789, c'est-à-dire le lendemain, ce fut aussi le nouveau

lieu de résidence de la famille Capet à quelques centaines de pas, le « Palais Royal » (détruit en mai 1871).

A ne pas confondre aujourd'hui avec les jardins du même nom où exista et préexista

à la Révolution un certain nombre de salons, à distinguer des clubs et sociétés. A quelques encablures du

grand Louvre, jouxtant le Conseil d’État. Cet

ensemble

architectural existe toujours avec son jardin et ses immeubles

l'entourant, a été la propriété

du duc d’Orléans (Philippe Egalité). Et représenta un des lieux de

rencontre du tout Paris : cafés, commerces, théâtres et lieu de

promenade. Cet investissement et ces immeubles de rapport furent très

décriés à la cour, voire jalousés. Cet ensemble commercial a connu un

très grand succès et un attrait certain auprès des Parisiens de toutes

les couches

sociales. Ce fut de là que s’engagèrent les premières saillies de

Camille Desmoulins et appels à la révolte générale en juillet 1789

contre déjà l’invasion étrangère, comme référence aux troupes

Suisses et Allemandes, membres des armées de Louis XVI, en station

autour de la ville et qui circulaient au sein de la Paris.

L’ancien quatrième arrondissement - il y en avait 12 quand ils furent

créés en 1795 - était un quartier hautement politique, où se concentra

une bonne part du devenir de pays, avant et après la destitution du

monarque. Le Palais Royal allait servir d’annexe du Parlement, ce lieu fut désigné

sous

la Convention après la prise des Tuileries en 1792. En partant du 17 au 20 juin

1789, des premiers élus, ceux de la Constituante, la

terminologie la plus fréquemment utilisée pour désigner l’Assemblée est

à distinguer, de ce que nommèrent entre autres Jean Jaurès ou Edgar Quinet - la «

Législative » - allant du 3 septembre 1791 à août 1792. Puis ce que l'on nomma la Convention qui débuta après les élections en septembre 1792.

Dans

le fonctionnement des Assemblées successives et leurs

dénominations : Constituante, Législative puis Convention, comme

aujourd'hui, le public pouvait assister, et le faire un peu plus

bruyamment. Mais l’on remarque dans les débats, l’intervention de

simples citoyens et des questions posées aux députés sur diverses

affaires par l’intermédiaire des pétitions. Des quidams appelés à

témoigner et élus tenus à délibérer ; le droit de pétition allait aussi

fortement influer et être une cause des révoltes éparses, mais

régulières des Parisiens.

L’autre club, celui des Cordeliers

ne fut pas seulement en retrait, il représenta plus, le Paris «

populaire » ou du franc-parler se trouva un premier temps dans une

partie de la ville très modeste, et à proximité du faubourg Saint-Marcel (ou

Saint-Marceau). Un des gros poumons de population, comme Saint-Antoine,

deux faubourgs qui allaient avoir une place importante dans les colères

collectives. Les Cordeliers néanmoins déménagèrent, après avoir connu

des périodes clandestines, le club sur lequel fit main basse Danton

s'intalla toujours en rive gauche, à proximité de la Seine dans

l'actuel 6ème arrondissement de Paris.

« Le parti démocratique (note : comprendre les premiers

républicains avant d’être représentés ou dominés par les jacobins

sociaux) accentue

ses progrès. En octobre 1790 le franc-maçon Nicolas de Bonneville,

directeur de la Bouche de Fer, groupe au cirque du Palais-Royal, une

fois par semaine, les Amis de la Vérité, devant qui l'abbé Fauchet

commente le Contrat social. Les Amis de la Vérité sont cosmopolites.

Ils rêvent d'éteindre les haines entre les nations et entre les

classes. Leurs idées sociales paraissent très hardies aux jacobins

eux-mêmes. A côté des grands clubs, les clubs de quartier apparaissent.

Dans l'été de 1790, l'ingénieur Dufourny, le médecin Saintex,

l'imprimeur Momoro fondent dans l'ancien district des Cordeliers,

devenu la section du Théâtre français, la société des Amis des Droits

de l'homme et du citoyen, qu'on appelle aussi d'un nom plus court le

club des Cordeliers, parce qu'il siège d'abord dans le couvent des

Cordeliers avant d’en être chassé par Bailly et d’émigrer dans la salle

du Musée, rue Dauphine.

Les Amis des Droits de l'homme ne sont pas une

académie politique, mais un groupement de combat, ou Leur but

principal, dit leur charte constitutive, est de dénoncer au tribunal de

l'opinion publique les abus des différents pouvoirs et toute espèce,

d'atteinte aux Droits de l'homme. » Ils se donnent pour les protecteurs

des opprimés, les redresseurs des abus. Leur mission est de surveiller,

de contrôler et d'agir. Sur leurs papiers officiels ils arborent «

l'œil de la surveillance », grand ouvert sur toutes les défaillances

des élus et des fonctionnaires. Ils visitent dans les prisons les

patriotes persécutés, ils entreprennent des enquêtes, ils ouvrent des

souscriptions, ils provoquent des pétitions, des manifestations, au

besoin des émeutes. Par leur cotisation minime, 2 sols par mois, ils se

recrutent dans la petite bourgeoisie et même parmi les citoyens

passifs. C'est ce qui fait leur force. Ils peuvent à l'occasion toucher

et émouvoir les masses. »

La Rév. Fr., tome I, par Albert Mathiez, page

163

illustration des résidents hommes du Val de Grace au XVIIIe siècle

Le couvent des Cordeliers avait été vidé de ses attributs religieux et

ressemblait au dépouillement des habitants, simple avec peu de

mobiliers et ouvert à quatre vents, où se tinrent de nombreuses

discussions des volontés du moment. Le club en tant que tel vit le

jour en avril 1790 :

« La presse ne savait quel conseil donner ; il

n'y avait point encore de ces chefs reconnus qui devaient plus tard

organiser les insurrections. Pris de la fièvre et du délire, Marat

demandait en vain un tribun. Ses fureurs étaient alors sans échos.

Danton, président des Cordeliers, ignorait sa puissance. La Révolution

populaire n'avait pas encore de tête. Ce fut le cri de la famine qui

mit fin aux incertitudes et, comme dans toutes les occasions de ce

genre où l'imagination tient une si grande place, les femmes se

montrèrent longtemps seules, au milieu de l'étonnement et de l'inertie

des hommes

».

La révolution, tome I par Edgar Quinet, page 151

Ce fut de là, du club des Cordeliers que partit un des premiers

appels à destituer le roi, que se formèrent les prémices d’un idéal

égalitaire. Sur la place des femmes, elles furent là toujours présentes

dans les coulisses, ou aux tribunes du public, attentives, occupées ou

invectivant, si besoin allaitant le dernier-né, elles savaient que les

bouches à nourrir étaient nombreuses et que la lâcheté des hommes

n’était pas que légendaire. Elles ont été l’œil, si ce n’est

l’avant-garde, les

hommes toujours pour en tirer de vaines gloires.

« Les Cordeliers ont bientôt derrière eux d'autres clubs de

quartier

qui se multiplient dans l'hiver de 1790 et 1791 sous le nom de sociétés

fraternelles ou de sociétés populaires. La première en date, fondée par

un pauvre maître de pension, Claude Dansard, tenait ses séances dans

une des salles du couvent des Jacobins où siègent déjà les Amis de la

Constitution. Dansard rassemblait à la lueur d'une chandelle qu'il

apportait dans sa poche les artisans, les marchands de légumes, les

manœuvres du quartier et il leur lisait les décrets de la Constituante

qu'il leur expliquait. Marat, toujours clairvoyant, comprit combien ces

clubs à l'usage des petites gens pouvaient rendre de services aux

démocrates. Il poussa de toutes ses forces à leur création. Il y en eut

bientôt dans tous les quartiers de Paris. C'est par eux que se fit

l'éducation politique des masses, par eux que furent levés et

embrigadés les gros bataillons populaires. Leurs fondateurs, Tallien.

Méhée, Latouche, Lebois, Sergent, Concedieu, l’abbé Danjou, étaient

tous Cordeliers. Ils joueront un rôle important sous la Terreur. Pour

l’instant ils appuient de toutes leurs forces la campagne démocratique

contre Lafayette, contre les prêtres réfractaires, et contre la Cour.

Leur idéal emprunté à Jean-Jacques Rousseau est le gouvernement direct. »

Albert Mathiez, La Révolution française, tome I, page 164

PS : De

l'existence de 80 Clubs ou Sociétés populaires en 1790 pour les seuls

Jacobins, ils ont été 800 clubs directement affiliés à la société

parisienne, et aux alentours de 6.000 avec 500.000 membres en 1793 sur le territoire national.

Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet des clubs révolutionnaires,

nous vous conseillons d'écouter le podcast de Paroles d'histoire (durée : 58 minutes) :

Les Jacobins, du mythe à l’histoire

Les invités : Côme Simien, maître de conf. à Paris I et Guillaume

Roubaud-Quashie chercheur associé au centre d’histoire sociale.

Auteurs de Haro sur les Jacobins Essai sur un mythe politique français

(XVIIIe-XXIe siècles), éditions PUF 2025.

|

II - Fonctionnement des pouvoirs, de l’ancien au nouveau ?

L’organisation et la structure du nouveau régime partaient d’abord de

la commune. Elle a été l’unité de base, environ 42.000 municipalités

pour tout le pays. A Paris, le nouveau Maire M. Bailly devait

répondre au fonctionnement de 60 districts, en remplacement des

paroisses. Avant la création des départements, qui réduiront son nombre

à 48, s’y calqueront les sections ou comités révolutionnaires. Nés à

l’origine des États-généraux et de la rédaction des cahiers de

doléances. Paris devint ainsi une commune et un département à la fois,

les districts laissèrent place en premier aux cantons comme

appellation, puis devenaient 12 arrondissements en 1795, puis 20 en

1860 sous Napoléon III.

Un certain nombre de pouvoirs qui étaient dévolus au Lieutenant-général

de Police et au Secrétaire d’état du Roi allait devenir de la

responsabilité de la Ville et du Conseil général, le ravitaillement

entre autres en vivre et surtout en blé. Mais aussi la gestion courante

des hôpitaux, de la police, des prisons, ou tout ce avait un lien avec

le fonctionnement d’une collectivité. L’hôtel-de-ville que l’on nomma

aussi la « Maison Commune » (à partir de l’insurrection de 1792) a été

maintes fois le théâtre de manifestations ou bien d’attroupements

populaires à l’extérieur et en son sein. Sous l'ancien régime, la Mairie

centrale se trouvait quai des orfèvres, à la place de l'actuelle préfecture de

Police de la Paris.

Les journées des 13 et 14

juillet 1789 font de ce lieu central de la vie municipale un espace

d’expression politique de premier plan. Ce fut là que convergèrent les

forces populaires en recherche de fusils, canons, poudres et balles, et de

comment de Flesselles allait accumuler les bourdes et promener les

quémandeurs sur l’existence d’armement disponible dans la ville.

Malgré ses démarches auprès des autorités militaires, l’avis fut de

taire les emplacements provoquant en retour l’attaque des

Invalides le 14, pris d’assaut par 40.000 personnes. C’est en réalité

le fait le plus significatif de la révolte populaire de la journée.

Le

départ précipité de M. Jean-Charles-Pierre Lenoir pour l’étranger dès

après le 14 juillet 1789 et la mort du dernier Prévôt de Paris M. de

Flesselles le même jour, donne une idée des craintes et des haines que

certains fonctionnaires d’état ont pu représenter. M. Lenoir

fut l’avant-dernier responsable en fuite, il fila avec les émigrés de la

première heure, la Lieutenance-générale de Police allait ainsi connaître ses

derniers jours comme administration royale. Dans la cité, ses locaux

furent attaqués et pillés, et ce n’était pas le moindre des emblèmes

des mécanismes de l’absolutisme qui tomba. Cette administration verra

ses immenses pouvoirs transférés aux autorités politiques déjà

évoquées, et aux normes judiciaires et juridiques nouvelles, qui seront

dans l’ensemble assez peu évolutives.

Néanmoins, cette avancée légale

n’a pas été négligeable et conditionna la prise directe des sections

parisiennes sur la vie politique, qui plus est dans le prolongement de

l’activité municipale et départementale, où siégea Robespierre, un

temps au département. Avec la Commune insurrectionnelle d’août 1792,

l’Hôtel-de-ville passait au profit des 48 sections. Il deviendra ainsi un temps le

théâtre de l’activité politique. Si le terme de démocratie directe a

pris toute sa valeur, il faut rester prudent sur son effectivité et sur

le nombre de participants concernant ce système basique et souvent

trompeur. Non point sur le nombre de participants, mais sur les

procédures de vote, pas toujours vraiment démocratiques, comme le vote

par acclamation, voire à main levée sous tension sans recours au vote secret, des tactiques politiques de

noyautages des assemblées, ces mécanismes n'ont pas vraiment changé depuis.

Une chose importante résida en la disparition des charges judiciaires :

juges, avocats, etc., mettant une fin ainsi à l’ancien mille feuille

administratif et juridique de l’ancien régime et à ses privilèges. La

charge était héréditaire ou payante et se limitait à une juridiction le

plus souvent. Donc réservée à une élite sociale, et l’on portait de la

sorte une particule sans avoir à porter des quartiers de noblesse. Dans

la forme, le changement peut sembler radical, sur le fond, c’est un tout

autre problème et le transfert des hôpitaux notamment généraux et des

prisons une préoccupation qui tardera à se mettre en œuvre, de même dans le

cas des lieux carcéraux. L’on allait beaucoup débattre et peu agir, avant

que cela ne tourna aux drames et aux délires "paranoïaques".

Beaucoup de

fantasmes et de préjugés comme les complots ou conjurations des prisons

(au moins deux épisodes) ont été inventés de toutes pièces par la rumeur

publique ou les autorités politiques. Le sort des prisonniers et pas

seulement des embastillés n'allait pas vraiment évolué, les conditions de

vie au sein des geôles avaient peu changé depuis le Moyen Âge.

L’administration pénitentiaire était loin d’être un exemple de vertu,

souvent le petit personnel ressemblait à ceux que l’on enfermait, et comme

partout, chacun jouissait de son petit pouvoir et tentait de le monnayer. Et

ceci, se reproduisait sur une bonne part de la hiérarchie et offrit à

certains de vivre de rentes et trafics de toutes sortes.

A

noter, quelques petites avancées sur les hôpitaux ont débouché sur des

réalisations et furent mises en œuvre à partir de 1793. Les

syphilitiques allaient disposer de leur

hôpital du côté du faubourg Saint-Jacques sur la rive gauche, même si

les traitements médicaux n'avaient guère variés. Fait notable, nombre

de

médecins ont eu un rôle spécifique, quand ce ne fut pas un mandat de

député ou d’élus locaux. La place des sciences et leurs évolutions

seront considérables le siècle suivant. Mais tout était en

préfiguration

depuis au moins 1785 sur la fonction hospitalière. L’on découvre ainsi

quelques figures remarquables comme le docteur Tenon, député la

première année et un petit bonhomme par sa taille. Philippe Pinel qui

fit évoluer la pratique à l’adresse des "fous", insensés, ou aliènés. Notamment

depuis

que Madame Necker découvrit l’état général du système hospitalier et

contribua à certaines améliorations. Diverses

contributions médicales et de longs rapports dans les années 1780

jusqu’en

1791 visèrent à le réformer, et l’ouverture de nouveaux hôpitaux

commença à se préciser.

Un des lieux les plus problématiques fut l’Hôtel-Dieu, le plus vieil

hôpital parisien. Il avait la charge de tout centraliser et de répartir

les malades en fonction de leur état. Il avait quelques années avant la

révolution connu deux incendies et provoqua des rapports sur le

fonctionnement global des hôpitaux destinés à ceux qui n’avaient aucun

moyen de se payer un médecin à domicile et s’il en avait un. L’on

pouvait vous ramasser à même le sol et vous conduire dans des salles

bondées en l’attente d’une guérison improbable, quatre par lits et par

rotation, sur des paillasses infestés de vermine et dans un air vicié.

Il y eut peut-être là aussi quelques raisons de se révolter sur

l’inégalité des sorts?

III - Le mur des Fermiers Généraux ou les barrières de la colère?

« Le mur murant Paris rend Paris murmurant » est un épigramme fait par Beaumarchais qui manifestait le rejet populaire de cette ceinture déjà en 1785.

« Le service de la dette publique absorbe, en 1789, 300 millions

par

an, c'est-à-dire plus de la moitié de toutes les recettes de l'État. La

Compagnie des fermiers généraux, qui perçoit pour le compte du roi le

produit des impôts indirects, aides, gabelle, tabac, timbre, etc.,

compte à sa tête des financiers de premier ordre qui rivalisent de

magnificence avec les nobles les plus huppés. Il circule à travers la

bourgeoisie un énorme courant d'affaires. Les charges d'agents de

change doublaient de prix en une année. Necker a écrit que la France

possédait près de la moitié du numéraire existant en Europe. Les

négociants achètent les terres des nobles endettés. Ils se font bâtir

d'élégants hôtels que décorent les meilleurs artistes. Les fermiers

généraux ont leurs "folies" dans les faubourgs de Paris, comme les

grands seigneurs. »

La Rév. fr., tome I, A. Mathiez, page 23

Porte d'Enfer - restant de la barrière d'octroi - place Denfer-Rochereau (Paris 14ème ar.)

Ce

fut l'architecte Nicolas Ledoux qui fut chargé d'élever les massifs

édifices

qui, ainsi que deux bastilles, elles devaient protéger chaque barrière et

servir de logement aux gabelous (agents du fisc) ; il s'arrangea de façon que ces

constructions pussent au besoin servir pour défendre les entrées de la

Paris. On en peut voir encore quelques échantillons place du Trône

et place Denfert-Rochereau. L'historien et député à la Convention, M.

Dulaure disait à ce propos : « L'architecte

voulant donner des preuves de la fécondité de son imagination, n'en a

souvent prouvé que les écarts. On voyait avec mécontentement et

murmures de fastueux édifices consacrés à une perception oppressive

pour toutes les classes de la société et du commerce ».

Un des

éléments importants et architectural de la ville furent ses

barrières d’octroi, elles expliquent pour bonne part le ressentiment

qui se transforma en colère. Il s'agissait d' « un

mur de pierre, haut de plus de trois mètres, coupé par ces imposants

bâtiments d’octroi, destinés à percevoir les taxes. Ainsi, les

habitants vivant au dehors de la ville sont assujettis à la taille,

alors que les Parisiens, exemptés de cet impôt, paient des droits sur

les marchandises, aussi diverses que les matériaux de construction

(plâtre, bois…), les produits alimentaires et les alcools (vin,

eau-de-vie, cidre, poiré). Ces boissons restent évidemment moins chères

hors barrière, le prix étant en moyenne trois fois moins élevé qu’à

l’intérieur de Paris. » (La Révolution aux barrières de Momcilo Markovic, année 2013, Annales Historique de la Rév. fr. n°372)

La plupart des entrées ou portes ont été incendiées, saccagées ou

en partie détruites. Passage obligé depuis le règne de Louis XV pour

entrer dans la cité, elles furent l’oeuvre d’un des grands architectes

du

siècle, Nicolas Ledoux. Des travaux qui prirent fin en 1790, au début

de la première révolution, certains pans de mur au nord de la ville

n'étaient pas encore achevés, et seules des palissades fait de planches

marquaient les limites. Pour

son organisation propre, les barrières étaient de la responsabilité des

Fermiers

dits Généraux, l’autre nom des murs d’enceinte. Les fermiers généraux

étaient des collecteurs d’impôts, ils se chargeaient des droits

d’entrée

des marchandises, ses collecteurs intervenaient au nom de la Ferme. Ils étaient à Paris les percepteurs de tous les

transports commerciaux, notamment routiers. Ils acheminaient par exemple le

grain ou le vin. Ils prélevaient ainsi une part numéraire ou en nature

et pour la couronne l'assurance des revenus quasi garantis, et

prélevaient pour

eux des bénéfices, qui firent d’eux des partis très convoitables. Ils

agissaient « à ferme », c'est-à-dire, ils assumaient le recouvrement

des impôts indirects et l'exploitation des monopoles fiscaux, et

au final ils reversaient le produit normalement au trésor royal.

Pour augmenter son numéraire

Et raccourcir notre horizon

La Ferme a jugé nécessaire

De mettre Paris en prison.

Vers anonymes

« La suppression de l’octroi fut aussi populaire chez les ouvriers

que l’abolition de la dîmes chez les paysans». (La Question Sociale, A. Mathiez, page 27) Il reste dans la ville

quelques traces comme la Rotonde de la Villette, qui fut en premier une

halle ou un entrepôt à grain. Cette puissance financière a eu de fait

de quoi se faire entendre et défendre ses intérêts. A Paris, ce furent

les fermiers généraux qui poussèrent à ceinturer la ville d'un

mur pour mieux percevoir et éviter les contrebandes, une activité

connue depuis le XVIe siècle en périphérie de la ville. La nouvelle

Assemblée nationale ou Constituante supprima « l'affermage »

en mars 1791

(la 1ère constitution sera approuvée le 3 septembre 1791). La

Convention mettait aux arrêts trente-deux fermiers généraux en novembre

1793 et vingt-huit parmi eux furent guillotinés.

De plus, les barrières ont été aussi un filtre de police, chaque entrée

était surveillée par un prompt renfort de la maréchaussée. Par ailleurs

sous l’ancien régime, chaque arrivée dans les hôtels était par exemple

relevée et transmise aux commissaires des vingt paroisses. Dans le cas

de l’administration des postes, il en allait de noter les échanges de

correspondance, si le régime royaliste n’avait pas d’argent pour

remplir les ventres, elle en trouvait pour espionner ses sujets et

entretenir l’armée la plus puissante d’Europe. Pour clore ce rapide

portrait des administrations royales, les barrières d’octroi

concentrèrent les amertumes populaires et être un des vecteurs du haut

niveau corruption du régime écoulé. Ce que pouvait toucher les employés

des barrières ne pouvaient être suffisant et il entraînait des surcoûts

faisant monter les prix au sein de Paris, d’où l’existence d’un

nombre important de débit de boisson (guinguettes, estaminets,

auberges) hors des enceintes, le vin comme le blé ont leur histoire

particulière en région parisienne et un rôle singulier dans la vie

quotidienne. Ce mécanisme a fini par coûter plus cher qu’il ne

rapportait et avant sa suppression son déficit selon Mathiez était de

plus 100 millions.

« A la mort de Louis XV (1774) le service de la dette exigeait 93

millions,

en 1790 il en exige environ 300 sur un budget de recettes qui dépassait

à peine 500 millions. Mais tout a une fin. Calonne fut obligé d'avouer

au roi qu'il était aux abois. Son dernier emprunt avait été

difficilement couvert. II avait mis en vente de nouveaux offices,

procédé a une refonte des monnaies, augmente les cautionnements,

aliénés des domaines, entoure Paris d’un mur d'octroi, il avait tire

des fermiers généraux 255 millions d'anticipations, c'est-à-dire

d'avances a valoir sur les exercices financiers à venir, il s'apprêtait

a emprunter, sous prétexte de cautionnement, 70 millions encore à la

Caisse d'Escompte, mais tous ces expédients n'empêchaient pas que le

déficit atteignait 101 millions. Par surcroît, on était à la veille

d'une guerre avec la Prusse à propos de la Hollande. Le ministre de la

guerre réclamait des crédits pour défendre les patriotes de ce petit

pays auxquels le roi avait promis main-forte contre les Prussiens.

»

La Rév. fr., tome I, A. Mathiez, page 35

Texte de Lionel Mesnard

|

|

|

|

Chronologie

du 1er janvier au 30 avril 1789

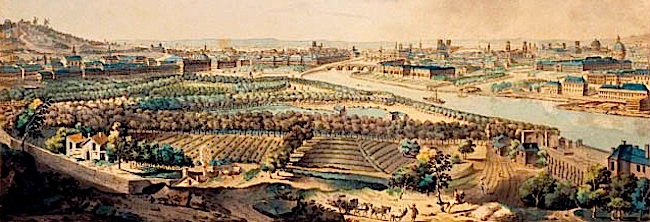

Le Pont Neuf de Paris au XVIIIe siècle

|

Petit rappel : Sur

le plan économique, les

caisses du royaume ont été

vidées en raison de la guerre ; elle perdura de la déclaration du 4

juillet 1776 à Philadelphie, jusqu’en 1783 et la signature d’un traité de

paix (dit de Paris) entre les différentes parties. L’Angleterre comme la France auront

à la veille de la Révolution une dette abyssale à rembourser. En

France, la valse des grands argentiers ou ministres des finances dans

les années 1780 tombaient sur l’impossibilité de réformer ou libéraliser

les finances royales. Le premier poste de dépense était le pain et il

pouvait représenter 90% des achats quotidiens pour un foyer modeste, ou

sinon 50% pour l'achat d'une simple soupe de légumes et un bout de pain

pour un travailleur journalier payé 20 sols (qui équivaut à une livre).

L’objet de Louis XVI fut de trouver de nouveaux impôts, pas de toucher

aux équilibres très complexes de l’ancien régime. Le despotisme éclairé

dont se prévalaient les monarques prussiens, autrichiens, fut très

prisé à Versailles et dans l’entourage royal. Louis XVI navigua

entre les "libéraux" et les "conservateurs", ne sachant sur quel

pied danser pour plaire à tous.

I - Le mois de janvier 1789

Jeudi 1er janvier : Depuis

la fin novembre de

l’année 1788 le temps est

glacial et la Seine s’est mise à geler. La température affiche moins 17

degrés sur le thermomètre, soit moins 21 degrés centigrades ou celsius.

La traversée

entre Calais et Douvres est bloquée, de même le port de Marseille est

sous la glace. Les moulins ne fonctionnent plus. Cela provoque une

pénurie de farine dans toutes les régions. Dans le Dauphiné, se

tiennent les élections des députés. Ces derniers iront siéger pour les

États-générauxi. Ce même jour est publié une Pétition des Femmes du Tiers-état au Roi (sans signataire et le même texte est aussi à la date du 10 janvier aux sein des archives du Calvados) :

« Sire,

Dans un temps où les différents Ordres de l'Etat sont occupés de leurs

intérêts, où chacun cherche à faire valoir ses titres et ses droits ;

où les uns se tourmentent pour rappeler les siècles de la servitude et

de l'anarchie ; où les autres s'efforcent de secouer les derniers

chainons qui les attachent encore à un impérieux reste de féodalité,

les femmes, objets continuels de l'admiration et du mépris des hommes ;

les femmes, dans cette commune agitation, ne pourraient-elles pas aussi

faire entendre leur voix ? »

Source : Gallica-BnF, page 3, 8 feuillets

2 janvier : Publication du Résultat du Conseil d'État du Roi tenu

à Versailles et du Rapport

de M. Necker, ce dernier pose les

principes de la convocation aux États-généraux avec le doublement des

élus du Tiers-état. Louis XVI reçoit les remerciements des six corps de

la ville de Paris pour l'édit du 27 décembre 1788. A Paris ont lieu des

manifestations joyeuses et

des illuminations se déroulent pendant deux jours.

3 janvier : Un arrêt du Conseil du roi suspend les États de Bretagne

durant un mois. Ils étaient ouverts depuis le 30 décembre dernier. Mais

ils ne sont pas acceptés par le Tiers, tant que ses doléances ne seront

pas prises en compte. De son côté, la petite noblesse locale manifeste

et fait entendre ses désaccords avec les grands féodaux.

4 janvier : Charles Maurice de Talleyrand devient évêque d’Autin, et

sera élu au titre du clergé pour les États-généraux (acronyme : E.G.).

A

lui seul,

il traverse nombres d’épisodes des années à venir. Par la

circonstance des dates, il s’agit d’une des grandes figures historiques

et une des intelligences les plus marquantes de son temps. Il

réchappera à tous les régimes allant se succéder. Où il trouvera

presque

toujours sa place, hors un petit exil londonien nécessaire en 1792,

puis aux États-Unis avant de revenir sur le devant de la scène. Son

admirable adaptabilité aux circonstances, sa connaissance des affaires

du pays et de ses secrets d’états, il a été ce que l’on nomme un grand

serviteur de l’État. Il sera une figure du changement dans la

continuité…

5 janvier : Les États de Bretagne sont suspendus jusqu'au 3 février. A Caen, une émeute éclate en raison de l’arrêt du partage

en ce début d’année du « gâteau des rois » aux pauvres. La Normandie

comme le Nord de la France sont les régions les plus prospères du

royaume, tout comme sa démographie.

6 janvier : Les États de Franche-Comté protestent contre la

volonté de doubler le nombre de députés du Tiers aux E.G.

7 janvier : La suspension des États de Bretagne déclenche une

vague de protestation de la noblesse.

8 janvier : Le Tiers-état de

Bretagne se retire à son tour. A Calais, la circulation maritime est arrêtée par le

gel. A Nantes 500 à 600 personnes envahissent la mairie à cause de la

disette, ils dénoncent l'accaparement des grains. La maison du boulager incriminé

est saccagé et l'échevin qui avait accompagné la foule est molesté.

Plus tard, même scène, mais cette fois ce sont 2.000 personnes qui font

irruption dans les locaux municipaux, finalement la municipalité

abaisse le prix du blé. (Source : OpenEdition, Annales hist. de la Rév. fr., Les ouvriers dans les manifestations révolutionnaires à Nantes en 1789-1791, Samuel Guicheteau)

9 janvier : A Paris, le curé de Saint-André-des-Arts suggère une taxe

sur les spectacles et d’augmenter les ateliers de charité : un

système de l’ancien régime qui permettait de donner du travail aux

pauvres et par ailleurs de combattre la mendicité. A l'hôtel-de-ville,

en raison des aumônes collectées se tient une assemblée de charité pour

distribuer une somme de 50.000 livres à partager entre les paroisses de

la ville.

|

10 janvier : Premières élections présidentielles outre-Atlantique, le

processus engagé depuis le 15 janvier 1788 de désignation des grands

électeurs est clos, jusqu’à la désignation en février de George

Washington (ci-contre). Il sera élu deux fois et Adam Smith sera son

vice-président

et le deuxième président de la République fédérale des États-Unis. A

Paris,

l’ambassadeur est Thomas Jefferson depuis 1785. Ce dernier sera présent

jusqu’en novembre et proche du franco-étasunien, Gilbert de Lafayette.

Jefferson sera lui aussi président, le troisième en titre en

1801. L’influence de cette nouvelle République, de 3 millions de

personnes est à la fois réelle et relative, une expérience pour de

nombreux Français qui ont combattu ou soutenu les idées pour

l’indépendance

de cette toute jeune nation aux vastes étendues et voisine de la

Louisiane. Notamment chez les "Girondins", comme Jacques-Pierre

Brissot de « Ouarville » qui usa d’un hameau de la région de la Beauce à consonance

anglo-saxonne pour sa particule, qui devint de Warville. |

|

|

11 janvier : Arrêt du Conseil d'État du Roi, celui-ci favorise des primes à

l'importation des blés et des farines, néanmoins la pénurie perdure et

les convois de grain circulent peu ou pas. Chaque Province puise dans

ses réserves, le commerce et la circulation des marchandises est à mal.

A Caen, le curé d'une paroisse distribue chaque jour de la soupe aux plus pauvres.

12 janvier : Forte agitation, à Besançon, où s'opposent le Parlement

et une partie de la noblesse favorable au Tiers. La population menace

de s’en prendre au Palais. A Montauban la municipalité embauche des

chômeurs pour l’entretien des rues. A Paris, l'on dresse un

procès-verbal d'arrestation au sieur Pierre Lemoine, débardeur, qui, en

état d'ivresse a insulté les commis de la Ferme à la barrière Sainte-Anne. (Source : Gallica-Bnf, Alexandre Tuetey, Sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Rév. fr., page 271, tome 3)

Du 13 au 18 janvier : Début du dégel, à Londres le cours de la Tamise

déborde et draine énormément d’eau. Le lendemain, même scénario sur le

Rhône, à Lyon, la Seine à Paris et pour la Loire à Tours et

Orléans, le dimanche du 18, l'on recense des inondations ou flots

importants. Dans Paris, le prêtre de Sainte-Marguerite donne

plusieurs milliers de

repas aux indigents.

20 janvier : Le Conseil d'État du roi prend

un

arrêt concernant les États de Bretagne, en la présence de ce

dernier, pour que cesse les troubles et que l'ordre revienne. (Source : Persée.fr)

21 janvier : Décès du fortuné baron Paul Thiry d'Holbach, ancien ami de Diderot, philosophe matérialiste et athéiste

dans son hôtel parisien de la

rue Royale-Saint-Rocheures. D'Holbach n'a jamais publié sous son nom de

son vivant, mais sous des pseudonymes (exemple Mirabaud). En Provence se tient

l’assemblée générale de la

noblesse, il est demandé à ses élus de voter par ordre (au

lieu du vote par tête plus favorable au Tiers). Le comte de Mirabeau est présent à

cette réunion, le même jour se produisent des troubles à Aix (la

sénéchaussée où il se fera désigner

en tant qu’élu du Tiers et non comme aristocrate).

23 janvier : Une des premières secousses de la Révolution se déroulent en

Bretagne. La Bretagne,

comme d’autres régions disposent de sa propre organisation, celle-ci

est féodale sur tout son territoire et ce n’est qu’un exemple dans le

puzzle administratif du pays et de ses relations avec des régions comme

l’Alsace protestante, ou tout simplement pour un habitant du Dauphiné

de ne pouvoir se rendre en Ile de France sans « passe-port » et à des

périodes autorisées. Un autre exemple, les Savoyards sont des étrangers

et soumis à des règles précises.

24

janvier : Lettres de convocation du roi Louis XVI pour les élections

aux États-généraux avec divers règlements, il est stipulé à l'article

premier : « Les

letttres de convocations seront envoyées aux Gouverneurs des

différentes provinces du Royaume, pour les faire parvenir, dans

l'étendue de leurs gouvernements, aux Baillis et Sénéchaussées à qui

elles seront adressées, ou à leurs Lieutenants. » Publication du règlement électoral, le nombre des élus du Tiers-état est

doublé. L’assemblée des trois ordres sera composée de 1.200 élus. Ce

seront les derniers E.G. qui se tiendront à Versailles.

25 janvier : Lancement des E.G de Provence à Aix-en-Provence. Le Tiers

dit non aux débats pour faire entendre ses propres revendications. Résultat des séances des États de Bretagne, convoqués à Rennes ; suivi de la réponse du roi aux députés du Parlement de Bretagne. (Source : Gallica-Bnf, 62 pages)

26 janvier : A Rennes, se déroulent des manifestation des petits métiers ou artisans,

contre la cherté du pain. Ce qui a pour but de pousser la municipalité à baisser le prix

du blé, et grâce à des rassemblements devant le Parlement de Bretagne, les habitants trouvent le soutien de la noblesse locale.

27 janvier : A Rennes, des heurts violents se produisent au

Champ-Montmorin, après la journée organisée par la noblesse : 4 morts

et plus de 30 blessés, cette fois entre aristocrates en armes et

étudiants, venus en nombre. Il en ressort deux tués chez les nobles,

dont un ami d’enfance de Chateaubriand, celui-ci ayant participé aux

heurts et donne récit à un affrontement social avec des jeunes

bourgeois. (cf. à Mémoires d’outre-tombe, Livre V) Cette opposition sociale

grandissante prédominera tout le processus révolutionnaire. De son

côté, la ville-état de Genève fait face à des émeutes sanglantes,

causées par le prix du pain. A Paris, un Cahier de doléances de la

colonie de Saint-Domingue est présenté au roi. Les colons ou "grand

blancs" y exposent leurs revendications autonomistes, et un plan pour

la formation d'assemblées coloniales, provinciales et des comités

permanents, aussi bien dans la colonie, qu'à Paris. Des assemblées

provinciales que les colons imposeront à Saint-Domingue.

28 janvier au 31 janvier : Plus de 2.000 jeunes Nantais se réunissent,

pour aller secourir leurs « frères » de Rennes. Le parlement de

Bretagne veut confier l’enquête sur l’émeute au Parlement de Bordeaux :

colère des avocats, deux membres délégués partent pour Versailles. Le lendemain,

les Nantais s’en vont pour Rennes menés par le graveur François Omnès

et rassemblent d’autres citoyens sur la route. Deux jours après, les

jeunes de Nantes, de Caen et d'Angers parviennent à Rennes. En

réaction, des troupes sont envoyées pour le maintien de l'ordre. A Aix

et en Languedoc, des troubles éclatent, la population se révolte et

elle caillasse un archevêque dans la cité provençale.

Précisions sur janvier : de nombreuses brochures

paraissent, les auteurs :

l’Abbé Sieyès, Honoré-Gabriel de Mirabeau, dit le fils, Camille Desmoulins, Maximilien de

Robespierre, etc… L’hiver a été rude et les prix du blé ont augmenté

fortement durant le mois de janvier, et ils représentent la dépense première

ou principale des foyers modestes. Si les raisons économiques pèsent

pour beaucoup, les raisins de la colère sont aussi liés entre autres à l’absence de

travail et des lois très contraignantes en matière de liberté publique.

Paris vue des hauteurs de Chaillot au XVIIIe siècle

II - Le mois de février 1789

Dimanche 1er février : A Romans, M. Mounier est

accusé de trahison par le Tiers-état du Dauphiné.

2 février : Mort de M. Louis d'Ormesson, premier président du Parlement

de Paris, il est remplacé par M. Bachaud de Sarron. Il est confirmé que

la Société de la charité maternelle est sous la protection de la reine.

3 février : A Paris, est représenté pour la première fois Le Père Duchesne, ou la Mauvaise Habitude,

comédie en deux actes et en prose sur le théâtre des Grands-Danseurs du

Roi (boulevard du Temple). Nicolas de Condorcet, devenu président de

la Société des amis des Noirs, envoie une Adresse au corps électoral contre l’esclavage des Noirs à tous les bailliages de France :

« La Société des Amis des Noirs

ose donc espérer que la nation regardera la traite et l’esclavage des

noirs comme un des maux dont elle doit décider et préparer la

destruction ; et elle croit pouvoir s’adresser avec confiance aux

citoyens assemblés pour choisir leurs représentants, et leur dénoncer

ces crimes de la force, autorisés par les lois et protégés par les

préjugés. Nous savons qu’il est des injustices qu’un jour ne peut

réparer, qui, liées avec l’intérêt politique ou paraissant l’être, ne

peuvent être détruites qu’avec les précautions nécessaires pour assurer

le bien, et ne point le faire trop acheter ; aussi nous ne vous

demandons point de voter la destruction actuelle de ces maux.

Nous vous conjurons seulement

aujourd’hui de tourner vos regards sur les souffrances de quatre cent

mille hommes, livrés à l’esclavage par la trahison ou la violence,

condamnés, avec leur famille, à des travaux sans espérance comme sans

relâche, exposés à la rigueur arbitraire de leurs maîtres, privés de

tous les droits de la nature et de la société, et réduits à la

condition des animaux domestiques, puisqu’ils n’ont, comme eux, que

l’intérêt pour garant de leur vie et de leur bonheur. (...)

On nous accuse d’être les ennemis des

colons, nous le sommes seulement de l’injustice ; nous ne prétendons

point qu’on attaque leur propriété : mais nous disons qu’un homme ne

peut, à aucun titre, devenir la propriété d’un autre homme ; nous ne

voulons pas détruire leurs richesses, nous voudrions seulement en

épurer la source, et les rendre innocentes et légitimes. Enfin, la voix

que nous élevons aujourd’hui est, en faveur des noirs, aussi celle de

plusieurs d’entre eux qui ont été assez généreux pour s’associer à nos

travaux, et pour concourir à nos vues. »

Source : Wikisource

4 février : Publication des Lettres de Louis XVI pour la convocation

des

États-généraux (datées du 24 janvier) et du Règlement fait par le roi

pour l'exécution des lettres de convocation, fixant le mode d'élection

et les circonscriptions. A Rennes, la diète des jeunes de Bretagne vote

un pacte d’union et de secours mutuel contre la noblesse. Aux États-Unis, Georges Washington est désigné par le collège électoral des grands

électeurs de 10 états sur 13. G. Washington devient le 1er président en

titre. Son premier mandat débutera le 30 avril prochain.

5 février : Aux États de Bretagne, le Tiers refuse de voter l’impôt. Le comte Mirabeau s'adresse :

|

A LA NOBLESSE DE PROVENCE (1)

Portrait de Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau (1749-1791)

«

Qu'ai-je donc fait de si coupable? J'ai désiré que mon ordre fût assez

habile pour donner aujourd'hui ce qui lui sera infailliblement arraché

demain ; j'ai désiré qu'il s'assurât le mérite et la gloire de

provoquer l'Assemblée des trois ordres, que toute la Provence demande à

l'envi... Voilà le crime de l'ennemi de la paix! ou plutôt j'ai cru que

le peuple pouvait avoir raison. Ah! sans doute, un patricien souillé

d'une telle pensée mérite des supplices! Mais je suis bien plus

coupable qu'on ne suppose : car je crois que le peuple qui se plaint a

toujours raison ; que son infatigable patience attend constamment les

derniers excès de l'oppression pour se résoudre à la résistance ; qu'il

ne résiste jamais assez longtemps pour obtenir la réparation de tous

ses griefs ; qu'il ignore trop que, pour se rendre formidable à ses

ennemis, il lui suffirait de rester immobile, et que le plus innocent

comme le plus invincible de tous les pouvoirs est celui de se refuser

ainsi. Je pense ainsi ; punissez l'ennemi de la paix!

Mais vous,

ministres d'un Dieu de paix, qui, institués pour bénir, et non pour

maudire, avez lancé sur moi l'anathème, sans daigner même essayer de me

ramener à d'autres maximes!

Et vous, amis de la

paix, qui dénoncez au peuple, avec la véhémence de la haine, le seul

défenseur qu'il ait trouvé hors de son sein ; qui, pour cimenter la

concorde, remplissez la capitale et la province de placards (affiches)

propres à armer le peuple des campagnes contre celui des villes ; qui,

pour préparer les voies de conciliation, protestez contre le règlement

provisoire de convocation des Etats généraux, parce qu'il donne au

peuple un nombre de députés égal à ceux des deux autres ordres réunis,

et contre tout ce que fera l'Assemblée nationale, si ses décrets

n'assurent pas le triomphe de vos prétentions, l'éternité de vos

privilèges!

Généreux amis de la

paix, j'interpelle ici votre honneur, et je vous somme de déclarer

quelles expressions de mon discours ont attenté au respect dû à

l'autorité royale ou aux droits de la nation? Nobles Provençaux,

l'Europe est attentive, pesez votre réponse! Hommes de Dieu, prenez

garde, Dieu vous écoute!

Que si vous gardez

le silence, si vous vous renfermez dans les vagues déclamations que

vous avez lancées contre moi, souffrez que j'ajoute un mot :

Dans

tous les pays, dans tous les âges, les aristocrates ont implacablement

poursuivi les amis du peuple ; et si, par je ne sais quelle combinaison

de la fortune, il s'en est élevé quelqu'un dans leur sein, c'est

celui-là surtout qu'ils ont frappé, avides qu'ils étaient d'inspirer la

terreur par le choix de la victime. Ainsi périt le dernier des Gracques

de la main des patriciens ; mais, atteint du coup mortel, il lança de

la poussière vers le ciel et de cette poussière naquit Marins, —

Marins, moins grand pour avoir exterminé les Cimbres (peuplade d'Europe

du Nord) que pour avoir abattu dans Rome l'aristocratie de la noblesse!

Mais vous,

communes, écoutez celui qui porte vos applaudissements dans son cœur,

sans en être séduit. L'homme n'est fort que par l'union, il n'est

heureux que par la paix. Soyez fermes, et non pas opiniâtres ;

courageux, et non pas tumultueux ; libres, mais non pas indisciplinés ;

sensibles, mais non pas enthousiastes. Ne vous arrêtez qu'aux

difficultés importantes et soyez alors entièrement inflexibles ; mais

dédaignez les contentions de l'amour-propre, et ne mettez jamais en

balance un homme et la patrie. Surtout hâtez autant qu'il est en vous

l'époque de ces États généraux qu'on vous accuse d'autant plus âprement

de reculer qu'on en redoute davantage les résultats ; de ces Etats

généraux où tant de prétentions seront déjouées, tant de droits

rétablis, tant de maux réparés ; de ces Etats généraux enfin où le

monarque lui-même désire que la France se régénère.

Pour moi, qui dans

ma carrière publique n'ai jamais craint que d'avoir tort, moi qui,

enveloppé de ma conscience et armé de principes, braverais l'univers,

soit que mes travaux et ma voix vous soutiennent dans l'Assemblée

nationale, soit que mes vœux seuls vous y accompagnent, — non, de

vaines clameurs, des protestations injurieuses, des menaces ardentes,

toutes les convulsions, en un mot, des préjugés expirants, ne m'en

imposeront pas ! Et comment s'arrêterait-il aujourd'hui dans sa course

civique, celui qui, le premier d'entre les Français, a professé

hautement ses opinions sur les affaires nationales, dans un temps où

les circonstances étaient bien moins urgentes, et la tâche bien plus

périlleuse? Non, les avantages ne lasseront pas ma constance. J'ai été,

je suis, je serai jusqu'au tombeau l'homme de la Constitution. Malheur

aux ordres privilégiés!

Si c'est là être plutôt l'homme du peuple que celui des ordres

privilégiés, je suis l'homme du peuple, car les privilèges finiront,

mais le peuple est éternel... »

Note :

1.

Mirabeau répond aux attaques de la noblesse qui lui reprochait

amèrement ses discours en faveur des revendications populaires et

l'appelait l'ennemi de la paix.

Source : Gallica-BnF, Joseph Reinach, L'Éloquence française depuis la Révolution

jusqu'à nos jours, pages 1 à 4 - Editeur Delagrave (Paris,1894)

|

6 février : A Genève, le Conseil des Deux-Cents adopte les articles

proposés par le peuple : rappel des exilés, renvoi des régiments

étrangers.

7 février : A Versailles, l'ordre est conféré par le roi pour la

rédaction des cahiers de

doléances. Pour

les élus du Tiers, la circonscription « fiscale » est représentée

par la sénéchaussée ou le baillage. La rédaction des cahiers de doléances s'est déroulée à l’échelle des paroisses au sein

de

139 évêchés à l’échelle du pays. Si il a été retrouvé des demandes

assez

souvent communes de la part des citoyens, c’est aussi en raison de

modèles qui ont pu circuler. Un village était à peu près l'égal d'une

paroisse, il en

ressortit plus de 40.000 communes participantes. Une paroisse dans Paris représentait l’équivalent d’un quartier ou plus avant 1789 (voir le plan Juinié). Les votes s'organiseront au sein de 60 districts, puis 48 districts ou sections Parisiennes au sein de ce qui sera en 1790 le département de la Seine ou de Paris. Le Parlement

de Paris entend les frères Leleu, minotiers (marchands de farine) à

Corbeil, accusés d’augmenter le prix des grains par les boulangers de

Paris.

8 février : La noblesse de Provence exclue le comte Honoré de Mirabeau, qui ne possède pas

de fief.

9 février : Martinique, il est voté une Adresse au Roi : « L'Assemblée

Coloniale de la Martinique, informée de la faveur que vous venez de

faire à votre royaume, en lui accordant des États-généraux, supplie

bien humblement votre Majesté de la faire participer à ce bienfait. » et demande ainsi à avoir des députés aux E.G. (Source : Manioc, J. Lucrèce, Histoire de la Martinique, page 92) A Paris, il est lu à l'Assemblée de la Société des Amis des Noirs, le Mémoire sur les noirs de l'Amérique Septentrionale

de J.P. Brissot de Warville. Depuis Londres est publié par l'ancien

Contrôleur général des finances, Charles Alexandre de Calonne

(1783-1787) une Letttre adressée au roi. (Sources : Gallica - Bnf)

10 février : Le Parlement de Paris condamne l'Histoire secrète de la

Cour de Berlin de Mirabeau, fils et comte, à ne pas confondre avec son frère ou père. Tous les trois seront membres de l'Assemblée nationale.

11 février : Le comte de Mirabeau fait publier À la Nation Provençale. « Ai-je

le droit de voter parmi les Possédants-fiefs de Provence? A-t-on celui

de m'en exclure? Cette question en elle-même est bien frivole, et, si

j'ose le dire, peu digne de m'occuper. Ce n'est point la qualité de

Possédant-fief qui me donne le droit d'être utile à mon pays.

Provençal, homme, citoyen tels sont mes titres, je n'en réclame point

d'autres. » (Source : disponible sur Google-livres, 53 pages)

12 février : Lettre de M. Bergasse sur les États-généraux,

celui-ci est négociant et futur député à la Constituante, et c'est un

"monarchien" proche de M. Mounier. Le sieur Nicolas Bergasse

abandonnera ses fonctions en septembre (Source : consultable sur Google livres).

13 février : Le président du parlement de Grenoble signale à Jacques Necker que

les paysans refusent de payer les rentes seigneuriales depuis le début

du mois de février. Au Parlement (de Paris) réquisitoire de l'avocat général Séguier contre

les écrits du Tiers-état de Bretagne (La Sentinelle du peuple

de

Volney) et d'autres brochures. En Haute Normandie, de ce jour au 12

juillet l'on dénombrera 23 révoltes. Et l'on remarque ce mois-ci sur

les routes des personnes très amaigries, affamées et transies de froid.

14 février : Début de l'envoi des lettres de convocation pour les pays

d'État (jusqu'au 19 mars). A Rennes le Tiers vote l’impôt à la demande

de MM. Villedeuil et Necker.

15 février : Dans le baillage de Tinchebray en Normandie les E.G. sont

annoncés dans les villages par le Lieutenant-général via la promugation

d'une ordonnance.

16 février : Les villageois de Saint-Veran dénoncent la politique

d’union du Tiers et de la noblesse aux États du Dauphiné.

17 février : Dans le Journal de Provence du jour, l'on découvre un article sur les Centenaires :

« Marie-Marguerite

le Preux, veuve du sieur le Prince, peintre à Rouen, y est morte le 18

Janvier, âgée de cent deux ans, deux mois et dix-huit jours. Elle

n’avait cessé d’aller tous les jours à la messe, que depuis qu’un rhume

négligé, qui s’est enfin tourné en fluxion de poitrine, l’en empêchait.

On ne lui connut en sa vie qu'une maladie grave dont elle guérit en peu

de temps, quoiqu’elle eût déjà quatre-vingt-deux ans. Vive, active et

laborieuse, elle a toujours vaqué, elle-même, aux soins de fa maison ;

et, l’année dernier encorde, par amour pour les pauvres, elle entreprit

la tâche pénible de faire en leur faveur, dans l’église de St-Maclou,

sa paroisse, une quête, ou son éminence Monseigneur le Cardinal de la

Rochefoucault se fit un plaisir de la conduire. Madame le Prince aimait

tellement le café, qu’elle en prenait non-seulement le matin, et après

son dîner, mais encore en se couchant. Dans une assemblée tenue le mois

dernier dans le comté de Haddinton en Angleterre, pour voter des

adresses de remerciement à M. Pitt, celui que le vœu général appelait à

la présider était âgé de 106 ans. »

18 février : L'on

apprend le décès Me Anne Sophie Gourgaud, dite Mademoiselle Dugazon,

actrice et sociétaire du théâtre Français.

19 février : Le chevalier James Rutledge, journaliste, auteur et pamphlétaire français d'origine irlandaise, a présenté au Roi, ce jour, un Mémoire pour la communauté des maîtres boulangers de la ville et faubourgs de Paris de 16 pages.

20 février : A Paris est représentée pour la première fois une

comédie en 5 actes et et en vers de M. Collin d'Harleville au théâtre

Français (Comédie française), et sera joué à Versailles, devant les

époux royaux, le 26 mars suivant.

21 février : A Paris, l’abbé Jean-Félix Duperey est roué en place de Grève

(aujourd'hui place de l’hôtel-de-ville) pour assassinat. A la demande de

l’archevêque de Paris, le Parlement autorise la consommation d’œufs

pendant le carême. Coup d'état royal en Suède, il est procédé à l'arrestation de sénateurs

et de membres de l'ordre équestre.

22 février : Depuis Paris, M. Florimond de Mercy-Argenteau, ministre

(ou ambassadeur) pour l'Autriche en France écrit au prince Antoine de

Kaunitz, diplomate autrichien et lui relate que M. Guignard de Saint-Priest lui « a bien recommandé de rendre témoignage de ses sentiments de reconnaissance et d'attachement aux principes de l'alliance (avec le royaume français).

La composition actuelle du Conseil de Versailles lui donne de grandes

facilités à y faire valoir ses opinions. J'ai surmonté les préjugés de

la Reine contre ce nouveau ministre. Elle le traite maintenant très

bien ; si M. de Montmorin était déplacé, il est plus que probable que

M. de Saint- Priest lui succéderait, et ce serait à tous égards le

choix qui nous conviendrait le mieux ; mais il n'y a encore rien qui

puisse indiquer l'époque d'un pareil changement ; en attendant, je

crois être en assez bonne mesure vis-à-vis du ministre actuel, et je

tâcherai de me ménager le même avantage auprès de celui qui, un jour ou

l'autre, pourrait lui succéder. » (Source

: Google-livres, Correspondance secrète du comte Mercy-Argenteau avec

l'empereur Joseph II et le Prince de Kaunitz, page 225, Paris 1891)

illustration de la promenade du Boeuf Gras

illustration de la promenade du Boeuf Gras

22, 23 et 24 février : Ce sont les 3 jours

dit gras, dont le mardi gras, ce qui donne lieu à Paris à de grandes

mascarades, ce sont des journées festives et de carnaval, avec des

manifestations comme le boeuf gras, une tradition héritée du Moyen Âge :

« Les

masques ont été nombreux l'on a vu par centaines des Pierrots, des

polichinelles, des arlequins, des turcs. Les jours gras durent trois

jours et, soit que les pauvres gens aient voulu oublier, soit que la

gaité soldée ait fini par les gagner aussi jamais la population n'avait

paru aussi joyeuse, parcourant les rues du Pont Neuf à la Bastille en

passant par les rues Saint Honoré et Saint Antoine. Le bal masqué de

l'Opéra a été très brillant et les bacchantes, les sorciers, les

pêcheuses en courte robes de satin étaient tellement nombreuses qu’on

n'a pu danser, mais on a beaucoup ri, on s'est beaucoup pressé et on a

soupé très tard dans tous les restaurants demeurés ouverts. Le bœuf

gras a été promené à travers Paris portant un enfant déguisé en amour.

Le cortège des boucliers déguisés en romains de fantaisie est allé

suivant l'usage rendre visite au Parlement et comme les magistrats se

faisaient attendre, un farceur de la basoche se met à dire : - Puisque

le Parlement ne vient pas au bœuf c’est le bœuf qui ira au Parlement.

Et on pique la bête qui gravit lentement le grand escalier du Palais de

Justice au milieu des rires et des applaudissements de la foule. Un

président de Chambre arrive enfin, il remplace le Premier Président

malade, reçoit l'hommage des boucher et le bœuf redescend l'escalier,

puis le cortège continue sa promenade. »

Source : Gallica-Bnf, Le Peuple, Le carnaval de 1789, page de une, 1911

25 février : Mercredi dit des Cendres, dans tout le royaume débute le Carême (fait de jeûnes et pénitences chez les catholiques) pour 40 jours ou jusqu'à Pâques. Un arrêt du conseil du roi interdit les délibérations hors

des assemblées paroissiales ou des corps de métiers. A Granville, les

rentiers du Tiers désignent leurs délégués aux assemblées secondaires.

26 février : Chaque semaine depuis le 17 février 1788 se rassemble la Société des Amis des Noirs, ce même jour sous la présidence de M. de Condorcet. "L'anti Sade", Nicolas Rétif de la Bretonne publie Le Plus fort des pamphlets : l'ordre des paysans aux États-généraux. (Source : Gallica-Bnf, 80 pages)

27 février : Le Parlement de Paris déclare et prend

pour arrêté que, sans vouloir arrêter le zèle des magistrats qui se

rendent aux assemblées des bailliages, il importe que le cours de la

justice ne soit interrompu dans aucun des bureaux de la cour.

28 février : Se tiennent les élections à Lyon des 36 électeurs des maîtres marchands et

ouvriers en étoffes précieuses. Les 36 sont des ouvriers.

Note sur Février :

Rédaction des cahiers de

doléances, soit environ

60.000 manuscrits ont été rédigés dans le royaume. Il pouvait aussi

s’agir de groupes « corporatifs » ou sociaux. L’on retrouve par exemple

les cahiers des comédiens du théâtre Français (la Comédie

française), les Dames de la Halle, etc. Les archives

départementales permettent de découvrir en ligne le contenu de ces

manuscrits, ou sur le site de la Bibliothèque nationale de France (B.n.F), ou des Archives nationales. Il

est important de noter que le roi n’a jamais été remis en cause, mais ses

pouvoirs devaient être limités, est ce qui représenta la préoccupation générale.

L’objet n’était pas dans l’esprit des rédacteurs pour un renversement de

la royauté, tout se fit au cri assez unanime de « Vive le roi! » tout

au long de l’année et plus encore. Il en allait d’unifier un corps légal

très éclaté, de faire nation commune, là chaque ensemble social redonna

souffle et voix à un pays qui ne pouvait se résumer à Paris.

| Dans la perspective des États-généraux,

Guillaume de

Lamoignon de Malesherbes (1721-1794, en portrait ci-contre). Il sera un

des futurs avocats de Louis XVI. Il vient de rédiger un manuscrit

sur la

liberté de la presse (par un ministre d'État), en six questions. Il est considéré comme l'ami des philosophes et a subi sous Louis XV un

exil à résidence suite à une lettre de cachet. Malesherbes préconisait

que seule la justice puisse décider en cas de litiges, comme la

diffamation (les libelles), « à l'exemple de l'Angleterre et d'autres pays ! (...) La

Nature ne produit pas souvent des Montesquieu et des J.J. Rousseau, et

il est rare que des familles opprimées aient, comme celle des Calas, le

bonheur de trouver un Voltaire pour défenseur. » (source Gallica-Bnf - manuscrit original de février 1789) |

|

|

III - Le mois de mars 1789

En ce début de mois, les assemblées électorales des bailliages et

des sénéchaussées commencent à se réunir, et les cahiers de

doléances sont rédigés.

Dimanche 1er mars : Dans le Dauphiné, les

habitants de Saint-Vallier

(Drôme), souhaitent que les pauvres exclus des élections puissent tenir

un cahier séparé.

2 mars : L'on publie un règlement fait par le roi,

pour fixer le nombre de députés, que la sénéchaussée d'Angoumois doit

envoyer aux prochains États-généraux. Et il en sera ainsi pour

toutes les régions au sein des bailliages, sénéchaussées et généralités du royaume. (Source : Archive.org, 2 pages)

3 mars : A Londres, à la chambre haute a été

abordée la question de la santé du roi George III et l'examen, le 20 et

21/02, d'un bill de régence, finalement le chancelier de l'échiquier de

la couronne, M. William Pitt dit le jeune a déclaré : « J'ai

la vive satisfaction d'annoncer à la Chambre que l'état de la santé du

Roi s'est tellement amélioré, qu'il reste peu de doute sur son prochain

rétablissement, et qu'il y a lieu de se flatter que, sous très-peu

de temps, Sa Majesté pourra reprendre elle-même l'exercice du pouvoir

exécutif. Je félicite la Chambre sur la probabilité de ce grand

événement, et je suis convaincu que tous les nobles Lords qui

m'entendent participent de l' événement à la satisfaction générale, à

la satisfaction générale, et éprouvent envers le ciel les mêmes

sentiments de reconnaissance qui m'animent en cet instant. La motion de

l'ajournement a été accueillie unanimement. » (Source : Retronews-Bnf, La Gazette du jour)

4 mars : Aux États-Unis, se réunit pour la première fois le Congrès à New York (la capitale).

5 mars : C'est le retour triomphal du comte de Mirabeau à Aix, sa terre future

d’élection...

6 mars : Le Parlement de Paris prohibe la diffusion des

publications sur les événements en Bretagne.

Samedi 7 mars : Le Mercure de France à l'origine le Mercure Galant

est un hebdomadaire, il est composé d'environ une centaine de pages et

vendu par abonnement. Si l'on peut le définir, c'est un journal

généraliste, où l'on découvre sa table des matières en deuxième page. L'on retrouve comme rédacteur, M. Jacques Mallet du Pan, connu pour ses positions contre-révolutionnaires. Ce fut l'un des plus vieux périodiques français et d'une longévité exceptionnelle (de 1672 son premier numéro, il perdura jusqu'en

1965), et,

il a été la propriété de l'éditeur ou patron de presse, M.

Charles-Joseph Panckoucke pendant la Révolution. Dans le numéro du

jour, ce dernier fait part du trentième tirage de l'Encyclopédie et sa mise en vente, avec ce qui a pu changer depuis 1782 et la première édition. (Source : Retronews-Bnf, page 28)

8 mars : A Vrigny en région normande, et comme dans de

très nombreuses communes ou paroisses, la rédaction des cahiers

de doléances est en œuvre un peu partout dans le royaume et il faut

prendre en considération les situations locales, comme la colère des

habitants contre le seigneur local, le marquis de Vrigny : « A

propos de landes et bruyères que le seigneur voulait faire enclore, à

propos de l'étang, dont il ne laissait pas écouler les eaux nécessaires

aux moulins d'aval, il y avait eu d'autres démêlés irritants. Il est demandé la protection au Roi

« contre le seigneur Marquis de Vrigny qui, depuis environ vingt-cinq

années qu'il a succédé au père le plus respectable et le plus

populaire, ne cesse d'opprimer et persécuter les malheureux paroissiens

dont il aurait dû se montrer l'appui et le soutien. » (Source Gallica-Bnf, Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XXXIII, page 133)

9 mars : République de Venise, Ludovico Manin devient

Doge. Il sera le dernier doge de la république vénitienne, qui cessera

de même, et son dignitaire Manin abdiquera à l'arrivée des troupes de

Bonaparte en 1797.

10 mars : En région normande, est rédigé le Cahier Général des plaintes, doléances, remontrances, Moyen et Avis des communes du bailliage secondaire de Nonencourt et d'Ezy, découvrir le manuscrit original et intégral en ligne. (Source : Archives départementales de l'Eure)

11 et 12 mars : A Reims (Champagne), la faim pousse les ouvriers du

textile à piller les greniers à blé.

13 mars : La

noblesse de Toulouse rédige une protestation contre la constitution des États du Languedoc. Elle se plaint de la prépondérance attribuée aux

évêques par l'antique usage. Elle demande pour le clergé une

représentation plus équitable, pour la noblesse et le Tiers la

reconnaissance de leurs justes droits. « Car,

dit-elle, les droits du clergé et du Tiers entrent, comme les nôtres,

dans le plan de la restauration. Et pourquoi séparer notre cause de la

leur? » (...) A Versailles, on travaille activement aux

préparatifs de la salle des États. Sept semaines à peine nous séparent

de la date de convocation. Le roi va lui-même inspecter les travaux. On

sait que cette salle était située au palais même, dans la salle des Menus. Mais les États ne s'y tiennent que pour la séance solennelle

d'ouverture. A Paris, au théâtre de Monsieur, première représentation du Fabuliste, ouvrage bien accueilli, et où l'acteur principal, Chevalier, obtient tous les suffrages. « On joue en même temps la Serva padrona, de Pergolèse.

Cet opéra-bouffe plaît infiniment, bien que les amateurs regrettent

l'ancienne manière du maître, plus limpide et plus simple. On trouve à

sa musique nouvelle un abus de complications et même un excès dans les

mouvements dramatiques. » (Source : Gallica-Bnf, Le Matin, du 13 mars 1889, n°1846, page de une)

14 mars : A Manosque en Provence, l’évêque est lapidé par la foule l’accusant d’accaparement.

A Lyon, dans l'église des Cordeliers se tient la réunion des trois

ordres pour désigner les huit députés, dont quatre pour le Tiers. Cinq

cent électeurs se réunissent de bonne heure sous la présidence de M.

Laurent Basset, lieutenant général de la sénéchaussée. M. Lemontey (avocat) a la charge de la rédaction du cahier des doléances. (Source : Google-livres, Jean Baptiste Monfalcon, Histoire de la ville de Lyon, Volume 2, page 875)

15 mars : La municipalité de Saint-Vallier (Drôme) organise une réunion

de protestation contre l’éventuelle indemnisation des biens des

possesseurs nobles. Il est créé une liaison maritime postale entre

Bordeaux et les États-Unis. A Saint-Domingue, François Raimond, et son

frère Julien demandent aux colons ou "grands blancs" de Saint-Domingue,

l'égalité citoyenne des "gens de couleur libres" et de disposer d'une représentation aux États-généraux. Ce qui leur sera refusé.