|

|

|

Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil

|

|

|

Sommaire du

bloc-notes n°2 - année 2016,

1 - Que se passe-t-il au Venezuela? & La mort heureuse de Bolivar, par Rafael Marron-Gonzalez.

2- 145 années après : Réhabilitation des Communards par l'Assemblée nationale (1871-2016)

3 - Bolivar et Miranda & petites affaires diplomatiques franco-vénézuéliennes ? (1897)

4 - Simon Bolivar à Paris, par Louis Guilaine (1912)

5 - «L’épée de Bolivar»

ou Mélenchon ce «grand malade» qui voudrait nous gouverner?

6 - Ti-Sarko s’en va et Monsieur Nobody triomphe, par Jacky Dahomay

|

|

|

|

|

- Que se passe-t-il au Venezuela?

Nicolas Maduro et l'épée de Bolivar ?

|

Le 19 décembre de

ce mois, un avion en provenance de Suède est arrivé à l’aéroport de

Maïqueta près de Caracas chargé des nouveaux billets tout frais

imprimés de 500 bolivars, la monnaie nationale. A grand renfort médiatique,

la chute vertigineuse des cours du Bolivar «fort» se voit imputée d’un

complot tout azimut, la Colombie et Washington dans l’orbite de la

pagaille et soulevant le danger de «l’anarchie» suggéré par le pouvoir

en place. D’ici le 2 janvier 2017 et après de vifs incidents et

des pillages dans certaines villes du pays, des nouvelles coupures

viendront remplacer les anciennes et peut-être mettre un arrêt à

l’histoire la plus rocambolesque du régime de Nicolas Maduro? Le moins

poilant de cette histoire fait qu’un petit vent de révolte pèse et

risque de renvoyer cette nation à ses vieux démons de guerre civile.

En 1989 se déroula ce que l’on nomme le «Caracaso» et qui a fini sous

les balles du régime de Carlos Andres Perez alias CAP et ayant fait

plusieurs milliers de victimes. Les décisions du FMI avaient imposé une

ligne ultralibérale ayant conduit les plus pauvres à s’en prendre aux

commerces, des scènes de pillage se déroulèrent dans tout le pays.

Fidel Castro joignit à cette occasion sa "solidarité" à son collègue

pour ses hauts faits répressifs (1). Pour complément à l’époque, 70 à

80% des habitants vivaient sous les seuils de pauvreté et avec cette

particularité de « l’extrême pauvreté » définissant un bon quart de la

population, ou vivant avec moins d’un dollar par jour. Il s’agissait

d’un gouvernement qualifié de social-démocrate, une sorte de ventre mou

électoral centriste qui donnait à l’époque un bipartisme flou entre le

parti Action Démocratique de CAP à la présidence, membre de la deuxième

internationale et le COPEI, les chrétiens-démocrates qui soutinrent, au

passage au Chili, le coup d’état en 1973. Il va comme une évidence, que

l’arrivée du président Chavez va balayer assez facilement ce qui était

alors la quatrième république. Pour autant les résistances ne vont pas

désarmer, et les querelles continuer à pourrir toute évolution sociale

ou d’espérer un débat démocratique moins clivant ou azimuté et plus en

cours avec le développement du siècle et se libérant de sa mono

productivité énergétique, le pétrole et le gaz (1ère et 8ème réserves

mondiales du monde).

De nombreuses raisons m’avaient poussé à ne plus vraiment suivre cette

nation, à tous les égards bien opaque ou se déclinant sur le mode

binaire, du pour ou du contre. Ce qui ne laisse pas vraiment place à

une analyse des situations, l’on peut-être amené à ne plus vouloir

traiter, si tout n’est qu’objet de propagandes. Pour le plus de clarté

possible, pour trouver des apports sortant de la caricature de l’adversaire

ou de l’ennemi de circonstance, les positions non tranchées, ou non

empreinte d’une vérité quelconque, mais cherchant à comprendre ce qui

se passe là-bas sont rares (2), voire inexistantes. Il faudrait parler d’un

blocage de l’information et tamisé selon les entendements, se dégage

aussi une troisième catégorie visant à rapporter mais sans se mouiller…

ou se contenter d’une info aseptisée.

Lire que Théodoro Petkoff - journaliste et pamphlétaire - est une clef pour saisir les

chaos locaux, tout cela vu au trombinoscope d’une prétendue gauche

ayant émargé à droite au sein de la démocratie chrétienne locale avant

1998 peut faire sourire. Ce n’est pas parce que vous avez porté un

temps la révolution aux nues, que x. années après, petits

accommodements obligent, vous n’avez pas fait votre petit sillon

ailleurs. Mais bon, les énormités viennent de chaque part et se référer

au MUD ou au PSUV, c’est se faire écho du problème vénézuélien sans

mode d’emploi. La crédibilité des uns et des autres équivaut à répéter

ce que veulent entendre l’opposition ou l’opposition, ne sachant plus

vraiment où se situent les responsabilités politiques et

décisionnelles. Entre le martyre des uns et le complot permanent des

autres, il faut avoir sous la main son paquet de mouchoirs en papier

(difficile à trouver ou cher en l’état), dans cette Novela politique,

les plus humbles donc la majorité paie depuis toujours la casse de ses

«élites».

Le Venezuela n’est pas une nation où tout serait simple, c’est

d’expérience que j’ai pu découvrir, bien antérieurement à la crise des

liquidités et des produits de premières nécessités (huile, riz, lait,

farine, …), ces crises sont apparues depuis la disparition d’Hugo Chavez

en 2013, et ce que peut vouloir dire le mot corrompre. Déjà, rien n’a

changé en ce domaine depuis la fin du siècle dernier, la corruption

place le Venezuela dans les 10 pays les plus touchés de la planète. Nous sommes

face à des pratiques touchant tous les échelons de la société, mais

entre le petit commerce de contrebande pour survivre et ce qui relève

d’un fonctionnement mafieux ou organisé, il faut pouvoir distinguer les

mécanismes corrupteurs étranglant l’économie vénézuélienne depuis

longtemps.

Comme tout objet de trafic, ils sont souvent plusieurs, et quand une

partie de l’économie passe par ce type de chemin, l’état n’est plus en

mesure d’y faire face et ceci des deux côtés de la frontière. Une

limite faisant avec la Colombie plus de 2000 kilomètres dans des zones

plutôt reculées ou urbanisées selon les axes routiers, hors des postes frontières et

grandes voies de communication pouvant mener de l’autre rive; c’est

aussi des sentiers, et de tous les départements frontaliers que passe l’équivalent de 100.000 barils par jour de pétrole par exemple, de la

station-service vénézuélienne au marché colombien. Le prix au détail à la pompe

bien qu’ayant connu une augmentation reste bien en dessous des prix

pratiqués chez le voisin. C’est un petit marché commun des trafics en

tout genre, et englobant, celui à gros rendement des Narcos. De plus, les

produits qui devraient être au sein des magasins vénézuéliens sont

vendus à des prix six à sept fois plus haut par les détaillants

colombiens liés aux fluctuations des contrebandes. Sinon et au titre

des fantaisies, le pétrole dérouté du Venezuela serait meilleur… (Vidéo en VO de RTVE Espagne sur le trafic).

Je me souviens bien que Nicolas Maduro voulait s’attaquer à la

corruption dès son arrivée, et aussi il faut souligner, que la chute des

cours des hydrocarbures ayant plongé met cette nation dépendante à la

merci des marchés. Les derniers ajustements de l’OPEP dont le Venezuela

est membre depuis CAP, encore lui et pour cause, il est à l’origine de

la création l’entreprise nationale PDVSA, et si la mémoire ne fait

défaut, c’est sous son premier mandat vers 1973 ou un peu avant que le

pays sera membre du cercle des grands producteurs mondiaux. Bref, si

Maduro est en responsabilité depuis trois ans, si à la fois, il a

hérité du problème, les mesures prises ont engagé des mécanismes

bureaucratiques si contraignants qu’ils semblent paralyser toute forme

d’activité ou d’entendement. Mais cela ne suffit pas à tout expliquer,

et à suivre cette histoire de billets de 100 bolivars, ne valant plus

que 15 cents et s’entassant en Colombie et en Europe (Suisse, Allemane,

Espagne,…) pour faire tomber une économie déjà malade. Cela ne peut que

provoquer de sérieux doutes. De là à établir un lien de cause à effet,

il y a de quoi se moquer des démonstrations de la Télévision nationale

VTV (3) à monter en image des masses sous la forme graphique et de

montages de photos pas nettes de billets. Sur ce que l’on nomme en l’état

de la monnaie de singe.

Passé d’un baril à 100 dollars à près de trente, être au centre d’une

des régions les plus corrompues du monde, et comme à l’image du changement des billets dévalués par de nouvelles coupures,

l’impréparation a été totale, et ce qui devait prendre 72 heures aux

guichets des banques a été retardé. Et un tel mécanisme demande une

préparation impeccable, ce qui fut et reste loin d’être le cas.

L’anarchie gouvernementale se suffit à elle-même, et au sein des

classes dirigeantes, la preuve de l’incompétence généralisée n’est pas

une nouvelle. Au lieu, sur un sujet sensible comme la corruption, de

faire appel à une aide internationale. qui vaudrait tout aussi bien

pour la Colombie que le Venezuela, la persistance à tous les coûts et

les goûts d’une fin de régime. Une décomposition politique tout aussi

féroce que dans l’après «Grande Colombie». Avec la mort de Bolivar et

de ce qui suivit comme terrain ouvert aux guerres civiles et divisons

nationales, les vieilles passes d’arme ne se sont jamais totalement

éteintes.

Quand je suis revenu la dernière fois à Caracas à la fin de l’année 2006, j’avais

compris que le projet bolivarien tournerait sur lui-même, et ne croyant

pas au sauveur suprême, beaucoup d’espoir était parti en fumée sur une

amélioration sociale et politique graduelle comme l’envisageait Chavez.

A l’époque, déjà la désinformation dominait, mais il semblait encore

possible de garder une distance critique. Les années qui ont suivi ont

fini par refroidir tous mes élans et mes critiques évidemment hors des

chapelles et conventions habituelles, j’ai cherché ailleurs. Puis

faut-il en vivre ou se construire ses propres forces et en cet aspect

l’histoire, n’a de rocambolesque, que l’attitude d’un héritier, n’étant

qu’une gentille marionnette agitant le nom de son prédécesseur pour

s’assurer une légitimité populaire, qu’il n’aura jamais. La

militarisation du régime est indéniable, ou son contraire; à se

demander, si seul un ancien militaire pouvait tenir en respect sa

propre armée? Ce type de schéma débouche sur une nouvelle pantalonnade

et ce pays que j’ai quitté si joyeux et vif est à nouveau pris en

tenaille par ses bourgeoisies dégénérées.

Billet de Lionel Mesnard, le 20 décembre 2016

Notes :

1 - Message de Fidel Castro Ruiz à Carlos Andrés Pérez en février 1989. "Le président cubain Fidel Castro manifeste sa solidarité avec le premier mandataire vénézuélien".

Source : Indymedia Venezuela (décembre 2016)

3 - Regarder les émissions de Mario Silva "la Hojilla" de Venezolana de Television (VTV) sur Youtube, décembre 2016.

|

|

La mort heureuse de Bolivar

au Venezuela

Par Rafael Marrón-González, 16 Décembre 2016 |

A une heure de l’après-midi du 17 décembre 1830, le commandant général

du Magdalena, depuis le quartier général de Santa Marta, par

l’intermédiaire du bureau n°55, notifie au préfet du département la

mort de Bolivar : « Son Excellence. Monsieur Bolivar a payé

aujourd’hui à la nature le tribut précieux de son importante vie, et la

Colombie vient de perdre pour toujours son libérateur… à notre Père… à

son meilleur et plus illustre Citoyen. Avec une profonde douleur de mon

cœur, je dois être le porteur d’une si mauvaise nouvelle, accompagnée à

Votre Excellence de la copie certifiée des derniers bulletins de

l’état-major depuis hier sur les neuf heures jusqu’à une heure de

l’après-midi à laquelle expira S.E. Que dieu vous garde V.S.»

Ordre général pour le 17 décembre 1830

Article 2 : En ce milieu de journée, la Colombie vient de perdre pour

toujours son Libérateur et Père. Si grand et magnanime a été la vie du

génie de notre indépendance, sa mort fut celle d’un véritable Héros.

Quelle souffrance ! Quelle constance ! Quelle tranquillité d’esprit !

Un espace immense s’est déjà interposé entre la Colombie et son

Libérateur, et rien ne pourra calmer la dure peine des Colombiens…

L’armée, cette partie précieuse du peuple que tant de jours de gloire,

il rendit à la Patrie, vous ne verrez plus en avant de leurs drapeaux

l’homme illustre qui par le chemin de l'honneur et de la victoire l'a

amené au temple de l'immortalité. Soldats : un adieu éternel nous a été

transmis par notre Libérateur, notre Général, et séparé d’entre-nous,

nous a adressé les mots suivants :

«Colombiens! Vous avez été témoin de mes efforts pour faire pousser la

liberté où avant la tyrannie régnait. J’ai travaillé avec désintérêt,

abandonnant ma fortune et même ma tranquillité. Je me suis séparé du

commandement quand j’ai été persuadé que vous vous méfiez de ma

générosité. Mes ennemis ont abusé de votre crédulité et piétinés ce à

quoi de plus sacré je tenais, ma réputation et mon amour de la liberté.

Je suis une victime de mes persécuteurs, qui m’ont conduit à la porte

de la tombe. Je leur pardonne. Après avoir disparu d'au milieu de vous,

mon affection me dit que je dois manifester de mes derniers souhaits.

Je n'aspire pas à une autre gloire qu'à la consolidation de la

Colombie. Tous vous devez travailler pour le bien inestimable de

l'union : les peuples en obéissant à l'actuel gouvernement pour être

libéré de l'anarchie; les ministres du culte dirigeant leurs prières au

ciel; et les militaires employant leur épée pour défendre les garanties

sociales. Colombiens! Mes derniers voeux sont pour le bonheur de la

patrie. Si ma mort contribue pour que cessent les partis et si l'union

est consolidée, je descendrai tranquille dans ma sépulture.»

« Ce précepte, cette loi prononcée sur la sépulture par le

fondateur de la Colombie restera pour l’armée une règle inviolable, et

malheur à celui qui désobéit à un si sain commandement. L’ombre du

Libérateur le cherchera de toute part et ne pourra supporter les

remords qui l’accompagneront».

Proclamation d’Ignacio de Luque, commandant des armées de Carthagène.

« Soldats! Le soleil de la Colombie est mort! Ses rayons bienfaiteurs

ont déjà cessé d'enfanter cette terre disgraciée! IL est mort, LE PÈRE

de la PATRIE, l’éclat de BOLIVAR, et cent ans de chagrin ne sont pas

suffisants à lui démontrer toute notre gratitude, tout notre amour,

toute notre reconnaissance! Soldats! Vous savez ce qui a perdu la

Colombie chez son Libérateur : un père amoureux : un soldat fidèle : un

magistrat savant; le meilleur protecteur de l'humanité. Soldats! Notre

LIBÉRATEUR ayant toujours confiance en votre patriotisme, en vos

vertus, et l’affection que vous lui avez juré, je vous fait une

supplique que vous trouverez consignée dans sa dernière volonté. Il

n'est pas possible de vous en détacher : honorer sa mort, puisque à la

fois vous remplissez ce devoir sacré, la patrie tirera mille biens de

votre soumission. Je vous le prie, et je serai le premier à m'accrocher

aveuglement à la dernière disposition du bienfaiteur de la Colombie».

Juan Francisco de Martin, préfet du Magdalena annonce le décès de Bolívar

« Peuples du Magdalena ! Pénétré d'une douleur la

plus extrême, je remplis aujourd'hui le triste devoir. LE PÈRE de LA

PATRIE déjà n'existe plus… Les calamités publiques, et l'horrible

ingratitude de ses ennemis l’ont conduit au tombeau le courant du 17, à

une heure de l'après-midi. Il est mort victime de sa consécration à la

Patrie. Une fin prématurée a été le prix de ses sacrifices héroïques;

et les larmes de ses amis fidèles et le repentir tardif de ses ennemis

libres, ils ne pourront pas reprendre la vie à laquelle tant de fois,

il a donné à la Colombie. La stèle recouvrant ses vénérables restes le

sépareront pour toujours de nous. Aux instants où l’appel national lui

donnait raison, l’appelant comme l’unique espérance de la Patrie, la

mort nous l’a enlevé, et le ciel a déjà reçu un bienfaiteur d’un monde.

Citoyens! LE LIBÉRATEUR vous a consacré jusqu’aux derniers instants de

sa précieuse existence. Ecoutez sa voix, et respectons dans un saint

recueillement ses derniers souhaits; ces voeux qui doivent être une loi

sacrée pour nous, et nous rendraient malheureux si nous parvenions à la

violer : la ruine nationale serait résultat le plus infaillible, et la

Colombie terminerait son existence avec celle de son illustre

fondateur. Citoyens! LE LIBÉRATEUR, nous a laissé pour toujours, il

nous a chargé, de marcher unis et jurons sur sa tombe être fidèle : de

tous travailler pour le bien inestimable de l'union, et que nous

obéissions à l'actuel Gouvernement pour nous nous affranchissions de

l'anarchie. Correspondons, donc, à sa demande, marchons unis, et jurons

sur sa tombe d'être fidèle à ses souhaits, ses derniers voeux qui lui

ont été inspirés pour le bonheur de la patrie. Ainsi nous honorerons sa

mémoire et nous répondrons à une dette immense de reconnaissance.

Carthagène, le 21 Décembre 1830».

Mais au Venezuela sa mort a été un soulagement

Au Venezuela, à l’annonce, de la nouvelle de la mort de Bolivar, le

triste gouverneur de Maracaibo, Juan Antonio Gómez écrit à Páez : «

Bolivar, le génie du mal, la torche de la discorde ou, mieux dirai-je,

l'oppresseur de sa patrie, a déjà cessé d'exister et de promouvoir les

maux qui revenaient toujours sur ses concitoyens. Je me félicite avec

vous d'une si plausible nouvelle». Un vil éclat d'euphorie, qui n'est

d’autre que le soupir du soulagement de la lâcheté.

Un an après en Colombie

Le 21 février 1831, « dans l’église paroissiale

de la Ville de Medellin, capitale du département d’Antioqua, dans

l’accomplissement des ordres du Gouvernement Suprême de la République

», il a été commémoré le premier an du décès de Bolivar, et l’Oraison

funèbre fut prêchée par M. Antonio Maria Gutiérrez, secrétaire de son

Excellence l’évêque du diocèse d’Antioqua, Fray Mariano Gárnica. De sa

longue intervention, nous avons extrait : « Quelle douleur, mesdames et

messieurs ! Depuis que n’existe plus le fondateur de trois nations,

l’homme à qui nous appelions. Avec enthousiasme et tendresse, notre

Libérateur, notre Père, l’ami le plus constant et généreux de

l’humanité. Il nous manque le Héros des héros anciens et modernes de la

Liberté, l’ennemi implacable des despotes, le bastion inexpugnable de

l’indépendance, le protecteur le plus déterminé de la morale et de la

religion. Il avait disparu du nombre des vivants, et le savant consommé

sans ostentation, l'homme politique profond artifices, l'homme

religieux sans hypocrisie, le mortel le plus protégé du ciel. En une

parole le chef suscité entre la miséricorde du Seigneur, comme en

d'autres temps, Simón fils de Matatías, pour sauver ses frères du plus

abominable esclavage, et pour éloigner du continent américain les

déprédations et la mort, et les violences et toutes les calamités de la

guerre. (…) Soutenez alors, Seigneur, l'oeuvre de vos propres mains.

Faites que dans la tombe de notre Libérateur, nous ensevelissions

toutes nos dissensions, et que par la suite il n'existe entre les

Colombiens, sinon une profession de foi religieuse et politique; une

seule une opinion pour la liberté, et pour l'indépendance; un seul un

coeur et une seule une âme : Ceci était Seigneur les voeux de notre

chef et ce sera l'objet de ses supplications dans votre obéissance

divine : écoutez-le, Seigneur, et en nous donnant la paix et la

tranquillité, accordez à l'âme de votre serviteur un repos éternel».

Une année après au Venezuela

Profond, désolant, ingrat, vil : Silence!

Deux années après au Venezuela

Juan Vicente Gonzalez rédige : « Deux ans qu’il dort en paix notre

Libérateur. Pas une voix l’a accompagné ; ni même une seule fois un

souvenir. Si facilement oublié le coeur de l’homme (…) Donne-moi,

Bolivar, un rayon de feu qui t’animait, et moi j’accompagnerai ta

solitude avec de doux chants comme ton nom, glorieux comme tes faits.

Chaque an, moi je porterai une gerbe à ton tombeau, d’autres seront

plus belles, mais les miennes auront scintillé là-bas quelques temps….

solitaires comme ta sépulture.

Trois années après au Venezuela

De retour Juan Vicente Gonzalez à inciter avec sa tristesse

l’indifférence officielle et civile de la patrie de Bolivar : « J’ai

assisté à la chambre des représentants pour voir ce que faisaient les

législateurs de ma patrie avec le héros auquel j’ai cru, et mon âme

émue qui jusque maintenant n’a pas laissé d’impression funeste. J’ai vu

choisir les couleurs plus noires pour le dépeindre, dépecer sur ses

tempes le laurier de la victoire, lancer un voile d'oubli sur ses

exploits et couvrir ses éminentes gloires d'un nuage d'injures. De ma

vie je ne pourrais oublier ce spectacle».

Et ainsi pour 50 ans

A Santa Marta demeura la sépulture de Bolivar durant 12 années,

jusqu’au 21 novembre 1842 quand le gouvernement du général Páez l’a

fait ramené au Venezuela accomplissant sa volonté, déjà calmée par la

haine de la médiocrité, dont les expressions resteront des anecdotes de

la bassesse, mais pour le faire replonger de nouveau dans l’oubli

jusqu’en 1876, année de sa translation au Panthéon et que commença son

extravaguant culte. C'était son fervent désir de revenir à sa Patrie,

dont une fois il a dit : « Le sort du Venezuela ne peut pas m’être

indifférent, ni de même après la mort ». « Mon cher Venezuela que

j'aime au-dessus toutes choses ». Mais qui l'a enseveli dans l'oubli

pendant cinquante ans, jusqu'à ce que Guzmán Blanco l'ait récupéré,

pour justifier son personnalisme à travers son nom, ce qui le dériva en

un "culte à Bolivar" jusqu'à ce que la main de Chávez se convertisse en

adjectif politique équivalent au socialisme. De là-bas qu'Andrés Eloy

Blanco disait que Bolivar était océanique, son nom servant à tout.

Une précision utile

Dans le monde entier, sans changement horaire est commémorée la mort de

Bolivar à une heure précise de l’après-midi de chaque 17 décembre, sauf

au Venezuela où l’ignorance, s’inspirant de la rigueur du documentaire

historique, a promu la superstitieuse «une heure et sept minutes»

marquant l’horloge de Santa-Marta. Comme si le cadran s’était arrêté de

pair avec le cœur de Bolivar, quand ce fut Mariano Montilla, qui

arracha le pendulier les sept minutes de stupeur passées : «Le Libérateur est mort, tu ne marcheras plus».

|

|

|

|

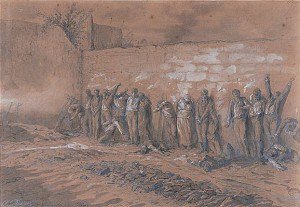

145 années après,

Réhabilitation des communards

Par les Ami-e-s de la Commune

|

L’Assemblée

nationale a voté la proposition de résolution n° 907, rendant justice

aux victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871.

En avril 2013, Patrick Bloche, député de Paris, avait déposé une

proposition de résolution tendant à « rendre justice aux victimes de la

répression de la Commune de Paris de 1871. Cette résolution venait en

débat le 29 novembre 2016, lors de la 2e séance publique. Pendant près

de deux heures, l’Assemblée a débattu de la Commune de Paris, de son

œuvre, de sa portée et de la nécessité de lui rendre justice.

Patrick Bloche, en introduction de son rapport, rappelle que « la

présence des députés dans l’hémicycle a pour but d’effectuer un acte

solennel pour la République et notre Nation ». « La résolution proposée

comporte, en effet, une charge symbolique toute particulière en raison

de son objet. Il s’agit, pour notre Assemblée, de proclamer la

réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris sur

le fondement, bien sûr, des faits établis par les historiens »

précise-t-il.

Patrick Bloche rappelle la « Semaine sanglante », les jugements

prononcés de manière expéditive et les exécutions sommaires. Le bilan

demeure imprécis ; il varie de 10.000 à 20.000 morts. Puis après

l’écrasement de la Commune par les armes, l’internement de 43.522

communards et la présentation d’hommes, de femmes, d’enfants devant 24

conseils de guerre. 9780 communards ont été condamnés à des peines très

lourdes. Comme le dira Louise Michel, quelques années après son retour

du bagne de Nouvelle-Calédonie : « du côté de la Commune, les victimes furent sans nom et sans nombre ».

L’amnistie partielle, le 3 mars 1879, puis l’amnistie générale, le 11

juillet 1880, ont seulement permis de libérer les communards encore en

vie, mais en coulant une chape de plomb sur cette répression et en

rejetant tous les autres dans l’oubli. Le temps est donc venu de

réhabiliter toutes les victimes. (...)

Les groupes Les Républicains et l’Union des démocrates et indépendants,

les non-inscrits n’ont pas voté cette résolution. Les groupes

Socialiste, écologistes et républicains, Gauche démocrate et

républicaine (communistes et apparentés) et Radical, républicain et

démocrate (radicaux de gauche) ont voté la résolution, qui a donc été

adoptée par l’Assemblée nationale.

145 années après, la représentation nationale a donc effacé l’infamie

qui pesait depuis 1871 sur les femmes et les hommes de la Commune de

Paris.

|

Proposition de résolution pour rendre justice

aux victimes de la répression

de la Commune de Paris de 1871

Intervention du député Patrick Bloche à l'Assemblée nationale,

le 29 novembre 2016

Monsieur le Président,

Monsieur le Ministre,

Mes chers collègues,

L’histoire peut faire son œuvre

sans que justice soit rendue à ses victimes. C’est la raison pour

laquelle nous sommes, aujourd’hui, présents dans cet hémicycle afin

d’effectuer ensemble un acte solennel pour la République et notre

Nation. La résolution, qui vous est proposée comporte, en effet, une

charge symbolique toute particulière en raison même de son objet. Il

s’agit, pour notre Assemblée, de proclamer la réhabilitation des

victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871 sur le

fondement, bien sûr, des faits établis par les historiens.

Le temps est désormais venu pour la République, de rendre honneur et

dignité à ces milliers de femmes et d’hommes qui furent, parce qu’ils

étaient des «Communards», victimes d’une répression impitoyable. Tel

est l’objet de cette proposition de résolution qui répond tout autant à

un « devoir d’histoire », pour reprendre la belle et juste formule de

l’historien Antoine PROST, qu’à un « devoir de justice ».

Les faits sont connus. Les historiens ont œuvré et de nombreux travaux

ont ainsi été publiés sur la Commune de Paris et sa terrible fin qui se

déroula en deux périodes.

Ce fut d’abord la «Semaine sanglante», celle des jugements prononcés de

manière expéditive et celle des exécutions sommaires. Elle débuta le 21

mai 1871 avec l’entrée des troupes versaillaises dans la Capitale et

s’acheva le 28 mai avec la chute de la dernière barricade de la rue de

la Fontaine-au-Roi, défendue notamment par Jean-Baptiste CLEMENT,

l’auteur du « Temps des cerises ». Son bilan demeure imprécis tant elle

fut féroce, mais il y eut, selon les estimations, entre 10 000 et 20

000 morts. L’incertitude même pesant sur ce nombre, montre la brutalité

et le caractère aveugle de la répression. Les témoins mentionnent les

nombreuses exécutions frappant, par exemple, ceux dont les mains

semblaient porter des traces de poudre suggérant l’emploi récent

d’armes à feu.

Ce fut ensuite, après l’écrasement de la Commune par les armes,

l’internement de 43.522 Communards et la présentation de 34.952 hommes,

819 femmes et 538 enfants devant 24 Conseils de guerre qui siégèrent

pendant plus de quatre ans et qui condamnèrent 9.780 Communards à des

peines souvent très lourdes. A la mort des victimes de la première

période, s’ajouta donc l’infamie attachée à ces condamnations.

Tel est le bilan connu de cette répression dont le but était de

réaliser, selon les propres termes prononcés par Adolphe THIERS, à

l’Assemblée nationale le 22 mai 1871, une «expiation complète» de la

Commune de Paris.

Louise MICHEL, qui fut condamnée à la déportation en

Nouvelle-Calédonie, écrira, quelques années après son retour en France

le 9 novembre 1880, que «du côté de la Commune, les victimes furent

sans nom et sans nombre».

Cent quarante-cinq ans après, ce terrible constat demeure

puisqu’effectivement, le nombre exact des victimes de cette répression

reste inconnu et que nombre d’entre elles seront toujours anonymes.

Pour cette raison, mais aussi parce qu’une justice d’exception aussi «

expéditive » qu’ « expiatoire » se déchaîna sans limites, le temps est

enfin venu de rendre justice à toutes les victimes.

J’ai bien dit : toutes les victimes. Car l’amnistie partielle,

intervenue le 3 mars 1879, et l’amnistie générale, intervenue le 11

juillet 1880, ont seulement permis de libérer de leurs chaînes les

ex-Communards encore en vie, coulant par la même une chape de plomb sur

cette répression. La question, qui s’est posée, était donc aussi celle

du moyen juridique nous permettant de rendre justice à toutes ces

victimes.

Pourquoi, en effet, avoir privilégié la proposition de résolution

prévue par l’article 34-1 de notre Constitution? Plusieurs instruments

juridiques pouvaient, à priori, répondre à cette interrogation.

Trois d’entre eux ont été rapidement écartés parce qu’à l’évidence, ils

ne pouvaient pas répondre à l’objectif fixé, à savoir la réhabilitation

collective des victimes de la répression de la Commune de Paris.

Il s’agit de l’amnistie, de la grâce et de la réhabilitation

judiciaire. Ne pouvant bénéficier ou profiter utilement qu’aux

personnes vivantes, ces dispositions ne constituaient pas une solution

pertinente. A cela s’ajoutaient, pour chacune d’entre elles, d’autres

raisons ou incompatibilités.

Ainsi, la grâce ne peut être accordée, selon l’écriture actuelle de l’article 17 de la Constitution, qu’«à titre individuel»,

ce qui exclut une action collective. De plus, elle ne peut rétablir les

personnes dans leur honneur puisqu’elle n’efface pas leur peine. Enfin,

elle ne s’applique qu’à des jugements dûment prononcés, ce qui ne fut,

en général, pas le cas durant la Semaine sanglante.

Quant à l’amnistie, elle est une mesure prise par la voie législative dans un contexte particulier. Certes, elle «efface les condamnations prononcées»

comme le stipule l’article 133-9 du code pénal, mais elle présenterait

l’inconvénient majeur de se heurter aux lois d’amnistie intervenues en

1879 et 1880.

Alors, pourquoi pas la réhabilitation judiciaire puisqu’elle a pour

effet d’effacer les peines prononcées. Non plus, car outre le fait

qu’elle est destinée à des personnes vivantes, elle est soit légale,

auquel cas elle opère de plein droit, soit judiciaire, ce qui nécessite

une décision de la chambre de l’instruction.

Et, pour quelle raison ne pas faire le choix de la requête en révision

qui permet de solliciter le réexamen d’une affaire passée en force de

chose jugée ? Parce qu’il s’agit, à l’instar de la grâce, d’une

procédure individuelle.

Enfin, pourquoi ne pas déposer une proposition de loi dite «mémorielle»

? Parce que, chers collègues, la mission d’information de notre

Assemblée sur les questions mémorielles a clairement mis en évidence

les dangers et les risques d’une loi dont l’objet serait historique.

Son rapport du 18 novembre 2008 est solidement argumenté et reprenait

les fortes réserves émises par les historiens.

A contrario, ces derniers, dont Pierre NORA, Marc FERRO et Jean FAVIER,

tout comme le constitutionnaliste Pierre AVRIL, avaient indiqué que la

résolution pouvait constituer un instrument, à la fois pertinent et

utile, à l’Assemblée nationale pour s’exprimer sur un événement

historique. C’est donc ce choix qui s’imposait et que le groupe

socialiste, écologiste et républicain a fait.

Il s’agit donc, ici et maintenant, de débattre puis d’adopter cette

proposition de résolution visant à ce que l’Assemblée nationale :

– Estime qu’il est temps de prendre en compte les

travaux historiques ayant établi les faits dans la répression de la

Commune de Paris de 1871 ;

– Juge nécessaire que soient mieux connues et diffusées les valeurs

républicaines portées par les acteurs de la Commune de Paris de 1871 ;

– Souhaite que la République rende honneur et dignité à ces femmes et

ces hommes qui ont combattu pour la liberté au prix d’exécutions

sommaires et de condamnations iniques ;

– Proclame la réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871.

Avant de conclure, Monsieur le Ministre, Chers Collègues, il ne me

semble pas inutile de revenir à l’Histoire et de rappeler les «causes»

de la Commune de Paris afin que le sens de notre vote n’échappe à

personne.

Sa cause immédiate, c’est la guerre et le désastre de Sedan qui

provoqua l’insurrection du 4 septembre 1870. Des Parisiens envahirent

le Palais-Bourbon et, sur la suggestion de députés républicains, tel

Léon GAMBETTA, proclamèrent la République à l’Hôtel de Ville de Paris.

Sa cause immédiate, c’est aussi le refus de la capitulation. Paris

n’acceptait pas l’armistice signé le 28 janvier 1871 par le

Gouvernement de défense nationale et que Georges ARNOLD, le fondateur

de la Garde nationale, qualifia de «paix honteuse et hideuse».

Mais la «cause», la grande «cause» de la Commune de Paris, c’était, au

fond, la défense de la République. Paris, en effet, se méfiait de

l’Assemblée élue le 8 février 1871. Elle avait bien désigné Adolphe

THIERS «Chef du gouvernement exécutif de la République française», mais

hésitait, en réalité, sur la nature du régime à instaurer.

Alors, lorsque le 10 mars 1871, l’Assemblée, se replia à Versailles, la

confiance fut rompue et le drame s’annonçait déjà. A Paris, on réclama

l’élection d’une municipalité, puis d’une «Commune» comme sous la

«Grande Révolution».

Le 26 mars 1871, après l’acte fondateur du 18 mars, la Commune de Paris

était, enfin, élue. Elle ne vivra que 73 jours. Mais, 73 jours, qui

contribuèrent fortement, comme le dit l’historien Jacques ROUGERIE, à

«l’acquiescement progressif des Français à la République».

Le moment est donc venu que nous rendions honneur et dignité à ces

milliers de femmes et d’hommes qui n’eurent que le tort, outre le fait

d’être le peuple industrieux de Paris, de croire en la possibilité de

bâtir une République sociale dont le fondement même était notre belle

devise républicaine : liberté, égalité, fraternité .

Alors oui, chers collègues, montrons, avec Victor HUGO, que «ce qui fait la nuit en nous peut laisser en nous les étoiles»

et proclamons, en adoptant cette proposition de résolution, la

réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris de

1871 afin que celles-ci illuminent, comme elles y ont droit, le ciel de

notre République ! Car, je l’affirme à cette tribune avec Eugène

POTTIER, « Non, la Commune n’est pas morte ! »

|

L’Assemblée nationale, le 29 novembre 2016.

Vu l’article 34-1 de la Constitution, - Vu la loi du 3 mars 1879 sur l’amnistie partielle,

- Vu la loi du 11 juillet 1880 relative à l’amnistie des individus

condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de

1870-1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs, - Vu

l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant que les lois

d’amnistie partielle de 1879 et d’amnistie totale de 1880 n’ont pas

permis de réhabiliter l’ensemble des victimes de la répression de la

Commune de Paris de 1871 ;

1. Estime qu’il est temps de

prendre en compte les travaux historiques ayant établi les faits dans

la répression de la Commune de Paris de 1871 ;

2. Juge nécessaire que soient

mieux connues et diffusées les valeurs républicaines portées par les

acteurs de la Commune de Paris de 1871 ;

3. Souhaite que la République

rende honneur et dignité à ces femmes et ces hommes qui ont combattu

pour la liberté au prix d’exécutions sommaires et de condamnations

iniques ;

4. Proclame la réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871.

Délibéré en séance publique, à Paris

Le Président, signé par Claude BARTOLONE

|

Sources : Les Amis de la Commune de Paris de 1871.

Le blog de Patrrick Bloche et le site de l'Assemblée Nationale

|

|

|

|

- Bolivar et Miranda,

- et petites affaires diplomatiques

-

entre la France et le Venezuela ?

|

Au demeurant voilà un ouvrage qui aurait pu ne pas retenir mon

attention, et c’est avec une petite surprise, que j’ai découvert

certaines informations tenant à nos deux illustres personnages. Rien de

très fondamental, mais complémentaire à ce que j’ai pu déjà rédiger, et

ainsi apporter un éclairage rapide et simple avec des documents

touchant à la période des dictateurs ou caudillos vénézuéliens au XIX°

siècle. Sur le regard très complaisant avec cette nation en prise avec

la guerre civile et des régimes pas vraiment démocratiques repeint aux

couleurs républicaines pour les circonstances. Toute comparaison

n’étant pas totalement fortuite…

Ce sont deux textes courts, extrait d’un ouvrage collectif, le premier

fait écho aux deux acteurs les plus connus du processus de libération

du Venezuela colonial. Le second écrit est une brève biographie de

Miranda Ils sont extraits d’un livre de la fin du dix-neuvième siècle

et il est fait référence au président et dictateur Joaquim

Crespo-Torres à la presque fin de son second et dernier mandat avant de

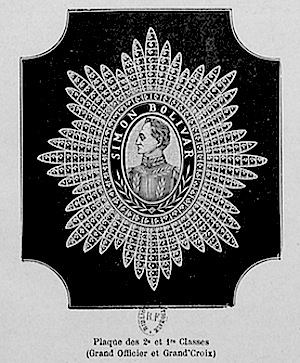

décéder en 1898 (1). A un an près, 1897 étant la date où parue cette

publication traitant principalement des décorations à l’ordre Simon

Bolivar, sujet accessoire qui se limitera à la reproduction de la

médaille de première et deuxième classe (en image ci dessus).

Un ouvrage très diplomatique et nourrit par quelques militaires

français. Des récits plutôt conservateurs ou dans l’esprit de la

troisième république et ses relations oubliées avec le Venezuela. Si le

premier texte est plutôt illustratif, il n’est pas dénué d’intérêt sur

la présence de Bolivar en France et la nature de ses études. Le texte

suivant est assez fidèle à la réalité historique et donne des

précisions importantes quant au rôle de Miranda

au sein de la Révolution française. Tout en soulignant le décalage du

temps et d’éléments, dont l’auteur ne pouvaient pas disposer, comme

l’emplacement en Espagne de la tombe, qui est resté longtemps inconnu.

NB : Pour mieux situer les noms cités et

donner des précisions utiles des notes de transcriptions sont insérées

à même les textes avec l’acronyme : Ndt. La récupération de ce genre

d’ouvrage fait appel à des corrections et certaines modifications orthographiques plus contemporaines.

Notes de Lionel Mesnard, le 4 décembre 2016

|

- Deux Héros

Par Léon Gautier (historien de la littérature) et G. Muller.

Par Léon Gautier (historien de la littérature) et G. Muller.

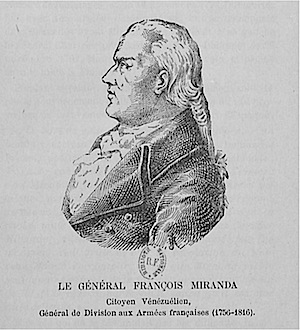

Miranda et Bolivar sont les deux plus grandes figures de la démocratie

sud-américaine ; le précurseur Miranda, à qui la République

Vénézuélienne vient de rendre un solennel hommage de respect et

d'admiration, vit son œuvre continuée et accomplie par Bolivar. Leur

nom résume une belle épopée et symbolise une époque où les splendeurs

de la victoire eurent pour couronnement l'émancipation des peuples du

Nouveau Monde, issus de la fière et impérissable "race" latine.

Frère d'armes et volontaire de Washington, ami du général Lafayette,

général et soldat de la République française, sous la Convention,

Miranda a pris part aux mémorables événements de son temps:

l'indépendance Nord américaine, la Révolution française, l'Indépendance

de l'Amérique latine. Trahi, comptant sur la foi jurée et la loyauté

chevaleresque, il succombe, il est fait prisonnier par les royalistes.

Jeté dans un cachot, conduit à la prison de la Carraca, près Cadix, il

meurt en captivité, le 14 Juillet 1816.

Cet homme héroïque, austère, né noble et très riche se sacrifia pour le triomphe de ses idées; il mourut pauvre et martyr. «Miranda, vainqueur ou vaincu, paraîtra toujours grand comme un des plus fervents apôtres de la liberté dans les deux, mondes.» (Arístides Rojas - 1889. Ndt. -

auteur et historien vénézuélien et spécialiste de Miranda). Mais son

œuvre ne resta pas inachevée : le Libérateur Bolivar la continua et

l'acheva. - Peu d'auréoles brilleront d'un éclat plus glorieux dans le

Panthéon de l'humanité. - Ce n'est pas un aveuglant météore qui «brille et disparaît, le Libérateur a fait œuvre éternelle.» (Amiral Révoillère 1849)

Leur idéal fut complet, grand, sublime, bien digne de l'humanité et de

la civilisation! Leur tombe est entourée aujourd'hui de l'auréole de

l'immortalité. Elevé en France, ayant l'ait ses études à Paris, vers

I800, où il suivait les cours de l'Ecole Normale et de l'Ecole

Polytechnique, Bolivar aimait beaucoup les Français. L'un d'eux, le

savant Boussingault (1802-I887) fut très lié d'amitié avec lui, durant

un séjour prolongé au Venezuela, vers 1822, il fut, croit-on, l'un de

ses conseillers.

«Simon Bolivar, a dit Boussingault dans ses mémoires (Ndt - chimiste et botaniste) ; était

un petit homme au-dessous de la moyenne, portant une tête un peu

disproportionnée à sa taille, mais très énergique, un regard vif, yeux

bruns, cheveux noirs, teint bistré, bras longs, membres grêles, une

grande vivacité dans les mouvements. - Il était expansif, bienveillant

avec ses inférieurs, généreux à l'excès, vivant d’une manière très

simple, sobre». «Patriote vénézuélien, Bolivar a pour objectif la

délivrance de son pays natal, mais guidé par un génie politique égal à

son génie militaire, il considérait avec raison toutes les possessions

espagnoles comme solidaires». (Ndt - Par l’Amiral Paul Emile, Marie

Réveillère, militaire de carrière, il a laissé des ouvrages faisant

référence à ses voyages autour du monde et à ses fonctions

d’officier de marine).

Sous l'un et l'autre aspect, Bolivar ne peut être confondu, en effet,

avec d'autres grands hommes qui, quoique leur carrière ait laissé plus

d'éclat dans l'histoire de leur époque, n'ont agi peut-être que dans

l'intérêt de leur pouvoir personnel ou pour l'agrandissement d'une

nation au détriment d’autres nations. - Si l'histoire est la

résurrection des hommes et des peuples, aucune n'est plus glorieuse que

celle du Libérateur !

«Son nom, idole de l'Amérique, traverse les mers sur les ailes de la

Renommée immortelle, pour être l'éloignement de l'Europe, qui

l'acclame, le salue aussi comme un homme extraordinaire». (Hector

Varela, 1883 – Ndt – auteur argentin) Plusieurs statues ont été érigées

au Venezuela et en Colombie en l'honneur de Simon Bolivar. D'autres

villes ont suivi cet exemple.

Il y a quelques années, la ville de Paris, sur la demande d'un

américain, le Dr H. Antich, a rendu hommage à sa mémoire, grâce à

l'appui de Victor Hugo et de M. de Heredia, ancien ministre, ancien

président du Conseil municipal de Paris, le nom de Bolivar fut donné a

l'une des rues populaires de la Métropole. (Ndt – dans le dix-neuvième

arrondissement)

Sur l'Arc-de-Triomphe de l’Etoile, parmi les noms qui ornent la voûte

du Monument, il y a inscrit le nom d'un Vénézuélien, d'un enfant de

Caracas : Miranda! Et Bolivar et Miranda n'ont pas eu encore leur

statue érigée dans la ville Lumière! Washington y a la sienne. (Ndt. Si

depuis, il existe deux statues de Bolivar et une de Miranda dans la

capitale. Et il existait un petit buste de Bolivar à la station de

métro du même nom).

Le gouvernement actuel du Venezuela, dont le chef illustre et

président, le général Crespo, a donné tant de preuves de patriotisme à

ses concitoyens et d'amitié à la France, s'est souvenu du patriotisme

glorieux légué par Miranda à son pays, alors qu'il combattit pour la

cause libérale, sous le drapeau tricolore de la France républicaine.

Aussi vient-il de fêter dignement les gloires de ce héros et martyr.

Puissions-nous reconnaître bientôt, par l’érection

de leur statue, que des hommes comme Bolivar et Miranda serviront

toujours de trait d'union fraternel entre la Démocratie française et la

Démocratie sud-américaine.

|

- Courte biographie de Miranda

Par Etienne-Philippe Piraud, (Ancien magistrat, Avocat-Avoué).

Miranda, François, Antoine, Gabriel naquit le 9 juillet 1756,

C'est à tort que certains historiens, notamment Thiers et Lamartine, le

font naître au Pérou et d'autres à Maastricht (Hollande), car c'est à,

Caracas, aujourd'hui la capitale du Venezuela, qu'il vit le jour. Après

avoir fait ses études à l'Université de Caracas, il partit à l'âge de

17 ans (Ndt. - à 21 ans) pour l'Espagne dont le roi, qui tenait en

haute estime sa famille, lui confia le commandement d'une compagnie;

là, il fit venir de France des professeurs de mathématiques et de génie

militaire afin de compléter son instruction; il fit ses premières armes

dans la campagne d'Alger et à la défense de Melilla (Ndt - au Maroc) où

il combattit vaillamment.

Lors de l'insurrection des colonies anglaises d'Amérique contre

l’Angleterre, Miranda sollicita en vain l'honneur d'aller servir la

cause de l'Indépendance; mais bientôt la France et l'Espagne ayant pris

parti pour les Américains, il put enfin partir avec le corps

expéditionnaire comme aide de camp du général en chef; ses relations

avec les principaux chefs de l'Insurrection américains développèrent en

lui cet immense amour de la libellé qui fut toujours le mobile de

toutes ses actions, et c'est alors qu'il conçut le sublime projet

d'affranchir son pays du joug espagnol.

Mais, auparavant, Miranda voulut observer de près les institutions des

peuples; inquiété par le gouvernement espagnol, qui voyait d'un mauvais

œil ses allures et fit même brûler, un jour, au nom de la sainte

Inquisition, sa bibliothèque uniquement composée d'ouvrages

révolutionnaires, il donna sa démission d'officier et parcourut alors

successivement l'Angleterre, la Prusse, la Saxe, l'Autriche, l'Italie,

la Grèce, l'Asie mineure, la Turquie et enfin la Russie. Présenté à

Catherine II par le prince Potemkine, son premier ministre, dont il

avait su conquérir l'amitié, celle-ci, frappée par son immense savoir

et sa connaissance approfondie des hommes et des choses, lui proposa un

emploi à son choix. Miranda refusa cette offre flatteuse voulant,

disait-il, se consacrer tout entier à l'unique but de sa vie :

l'affranchissement de sa patrie; mais comme l'Espagne le faisait

réclamer par son ministre, Catherine II, pour le mettre à l'abri, lui

décerna le titre de colonel.

En 1790, il revint à Londres après avoir parcouru la Suède et la

Norvège, le Danemark, les villes hanséatiques, la Suisse et la France;

il faillit même entraîner Pitt dans une insurrection de l'Amérique

espagnole.Ce mouvement en faveur de son pays, que Miranda n'avait pu

faire éclater en Angleterre, il crut pouvoir le provoquer en France,

qui était alors en pleine révolution.

Convaincu que, de la Révolution Française, naîtrait enfin l’ère de la

liberté pour l'Amérique du Sud, il revient à Paris, se lie avec Pétion,

Brissot et les Girondins et embrasse avec enthousiasme leurs idées;

désireux de s'acquérir des droits à la reconnaissance de la nation

française, afin de rattacher plus tard à sa cause, il accepte du

service et part en qualité de maréchal de camp rejoindre Dumouriez

chargé d'arrêter l'invasion des armées prussiennes et autrichiennes;

malheureusement, Dumouriez se fit battre au défilé des Argonnes.

Miranda, qui avait su rallier sa division, prit alors le commandement

et montra les plus brillantes qualités dans cette fameuse retraite où

il sauva l'armée française ; et trois jours après, celle-ci répara ses

désastres par l'éclatante victoire de Valmy.

Nommé lieutenant général à la suite de ces exploits, il fait la

campagne de Belgique, est au premier rang à la victoire de Jemmapes,

et, le 14 novembre 1792, Dumouriez fait avec son armée victorieuse son entée triomphale dans Bruxelles ayant Miranda à sa droite

et à sa gauche le général Chartres (plus tard le roi Louis-Philippe);

le 26 novembre 1792, Miranda s'empare d'Anvers et pacifie ensuite toute

la Flandre.

Pendant ce temps, Miranda avait été vivement sollicité par le

gouvernement d'aller dans l'Amérique du sud provoquer un mouvement

insurrectionnel contre l’Espagne.

« Le sort de cette dernière révolution dépend d'un homme, écrivait le 28 novembre 1792 à Dumouriez Brissot, président du Comité de défense nationale : Vous

le connaissez, vous l’estimez, vous l'aimez : c'est Miranda; son nom

lui vaudra une armée et ses talents, son courage, son génie, tout nous

répond du succès. Les ministres sont tous d'accord sur ce choix, mais

ils craignent que vous refusiez de céder Miranda; je leur ai dit: vous

ne connaissez pas Dumouriez....; il brûle de voir la révolution du

Nouveau Monde s'accomplir, il sait que Miranda est le seul homme

capable de le faire et quoiqu'il ait besoin de lui, il le cédera parce

qu’il saura qu'il est plus utile ailleurs. »

Miranda qui ne se dissimulait pas les difficultés insurmontables que

rencontrait, pour l'heure, ce projet grandiose, il refusa cette mission

et le poste de gouverneur général de Saint-Domingue.

Dès la fin de 1792, Brissot et Pétion auraient voulu remplacer Dumouriez par Miranda comme général en chef. « Dumouriez

ne peut nous convenir, écrivait Brissot au Ministre de la guerre, je me

suis toujours méfié de lui, Miranda est le général de la chose, il

entend le pouvoir révolutionnaire, il est plein d'esprit et de

connaissances.» Mais Miranda était étranger et presque inconnu en France et ce projet fut abandonné plus tard. Cependant,

il fut désigné pour remplacer Monge au Ministère de la marine, mais

Dumouriez fit rapporter cette décision en déclarant que si on lui

enlevait Miranda, il ne pouvait se charger des opérations à lui

confiées.

Le 5 Janvier 1793, Miranda est nommé commandant en chef de l'armée de

Belgique; il prend part à la campagne de Hollande et sur ses sages

observations le Conseil exécutif rejette le projet de Dumouriez

d'envahir la Zélande; en six jours, Miranda marche sur Maeseyck, s'en

empare, prend Stewenswerdt et le fort Saint-Michel, bat les Prussiens à

Roermond et les force à repasser le Rhin.

Mais ces succès ne devaient pas être de longue durée, grâce à

l'imprévoyance de Dumouriez; Miranda reçoit de ce dernier l'ordre de

bombarder Maastricht et, le 21 février 1793, n'ayant que 25 bouches à

feu et l5.000 hommes, il commence l'investissement de cette place

forte, avec une méthode des mieux conçues qui lui vaut les éloges du

ministre de la guerre Bournonville. «Le plan de vos opérations que j'ai examiné avec beaucoup d'attention, lui écrit celui-ci, m'a paru très sage, et bien concerté».

Déjà il ne désespère plus du succès, déjà il a fait les sommations,

lorsque malheureusement, Lanoue est impuissant à contenir en avant

d'Aix-la-Chapelle un corps d'armée autrichien, fort de 40.000 hommes,

qui se portail au secours de Maastricht; l'armée française

d'observation est forcée, elle bat on retraite et cet échec oblige

Miranda à lever le siège de Maastricht. Dans cette retraite, Miranda,

avec son habileté ordinaire, accomplit des prodiges; il parvient

hardiment à se réunir à Valence, opère avec ordre sa retraite sur Liège

et occupe les hauteurs de Louvain d'où il couvre la Belgique, en

attendant des secours de France.

C'est alors que Dumouriez, désespéré de l'insuccès de plans conçus à la

légère et aigri contre la Convention nationale dont il n'a plus la

confiance, revient de Hollande prendre le commandement en chef; il

cherche à faire partager à l'armée ses ressentiments contre la

Convention; seul, parmi ses généraux, Miranda résiste el lui fait de

sévères remontrances; dès lors Dumouriez a juré de le perdre; il cesse

de le consulter sur ses opérations, faute impardonnable; au lieu de

rouvrir seulement Louvain, situé dans une forte position, en attendant

des renforts de France, Dumouriez avance jusqu'à Nerwinde, et, le 18

mars 1793, à onze heures du matin, il donne l’ordre de livrer bataille.

Les troupes françaises sont débordées et mises en déroute et Miranda

est encore chargé de couvrir la retraite de l'armée à Pellemberg;

pendant qu'il s'acquittait valeureusement de cette tâche délicate,

Dumouriez, déjà traître à la Patrie, rejetait sur Miranda sa honteuse

défaite et le dénonçait à la Convention nationale.

Traduit le 8 avril 1793 devant le tribunal révolutionnaire, Miranda se

lava des accusations portées contre lui par Dumouriez et fut, le I0 mai

1793, acquitté à l'unanimité, après une brillante plaidoirie de

Chauveau-Lagarde, son défenseur; quinze jours plus tard, ses amis les

Girondins perdaient le pouvoir et il les rejoignait en prison; élargi

environ deux ans après, le Directoire lui offrit le commandement d'une

armée; il répondit qu'il avait combattu de bon cœur pour la liberté,

mais qu'il ne voulait pas se battre pour faire des conquêtes.

Injustement arrêté, le 6 Frimaire an IV (27 novembre 1795), et expulsé

de France, il rentra quelque temps après à Paris et y vécut en sécurité

jusqu'à la Révolution (Ndt - ou le coup d’état) du l8 Fructidor an V (4

septembre 1797), d’où il fut inscrit sur la liste des déportés et même

sur celle des émigrés. Miranda passa en Angleterre et ne revint en

France qu'en 1804 (Ndt. – Non, il va continuer à effectuer des allers

et venues entre les deux rives de la manche). Bonaparte, premier

consul, alors omnipotent, refusa de comprendre parmi les généraux de

l’armée française, Miranda dont le caractère indépendant ne lui

plaisait pas. Arrêté lors du complot de la machine infernale (Ndt -

Conjuration et attentat royaliste de décembre 1800), son innocence fut

reconnue et il se retira alors définitivement à Londres.

Déjà, en 1796, Miranda avait entamé des négociations avec l'Angleterre

en vue d'un soulèvement des colonies espagnoles d'Amérique, mais elles

avaient échoué par suite du refus des Etats-Unis de se joindre à cette

opération de crainte de s'aliéner l'Espagne. En 1801, Miranda reprit

ses projets que la paix d'Amiens fit mettre de côté; en 1804, la guerre

ayant éclaté avec l'Espagne, il rappela à Pitt ses promesses

d'autrefois (Ndt. - Premier ministre britannique, dit le jeune): les

négociations furent menées rapidement et tout était prêt, lorsque

l'espoir du triomphe de la troisième coalition contre la France

républicaine ajourna encore la question de l'émancipation de l'Amérique

espagnole.

Las de se voir ainsi joué par l'Angleterre qui préférait faire ses

conquêtes pour son propre compte, Miranda, sur les conseils d'émigrés

vénézuéliens, résolut tardivement de tenter un coup de main sur son

pays natal, l'Espagne et la France étant alors en démêlés; le moment

d'agir lui parut favorable; privé des secours qu'il espérait des

Etats-Unis et de l'Angleterre, il tenta en vain de débarquer à Coro;

une seconde fois, il ne fut pas plus heureux et ne réussit qu'à sauver

sa tête mise à prix; il rentra alors en Angleterre (Ndt. - après

plusieurs mois de séjour de repli à Trinidad ou Trinité et Tobago).

Survinrent les événements de la péninsule de Charles-Quint; Napoléon

avait assis son frère Joseph sur le trône. L'abdication du roi Charles

IV en faveur de son fils Ferdinand. L'occupation prolongée de l'Espagne

et la captivité de son roi avaient porté une grave atteinte au prestige

de la métropole dans ses colonies abandonnées à leurs propres

ressources, obligées de s'administrer et de se défendre elles-mêmes,

souvent en dissentiment avec la junte centrale, l'idée d'indépendance

devait bientôt germer parmi elles. C'est ainsi qu'en 1810 la junte

vénézuélienne bannit le capitaine général et les membres de l'Audience

et nomme un pouvoir exécutif de trois membres qui gouvernera le

Venezuela au nom de Ferdinand VII prisonnier.

C’était l'indépendance de fait; il fallait la maintenir, Simon Bolivar

vint alors à Londres, avec une députation, solliciter l'appui de

l'Angleterre; ses démarches échouèrent. Miranda, pendant ce temps

s'était lié avec lui et avait réussi à lui inculquer ses idées

républicaines. Le 10 décembre, Miranda, qu'avait précédé Bolivar,

débarquait sur le sol natal; unis dans un même but : le triomphe de la

liberté, ils commencèrent par créer des sociétés patriotiques, à

l'instar de celles de la Révolution française et ils firent de si

nombreux prosélytes que Miranda, qui avait été élu député et nommé

lieutenant général, put voir enfin, le 5 juillet 1811, le Congrès de

Caracas déclarer le Venezuela libre et constitué en République.

Un gouvernement fut modelé sur celui des Etats-Unis, mais avec un

patriciat et un exécutif plus fort. Un manifeste fut adressé à toutes

les nations et Luis Delpech (Ndt - Commerçant français et agent de

Napoléon 1er) fut chargé d'établir des relations entre le nouveau

gouvernement et l'Angleterre. Enfin, le 14 juillet 1811, le drapeau national créé par Miranda fut arboré à Caracas.

Trois provinces tenant pour l'Espagne, la guerre civile éclata bientôt;

une première armée de la République fut complètement anéantie. Miranda

prit alors le commandement et parvint à s'emparer de Valencia (13 août

1811). Mais bientôt les royalistes reprennent l'avantage et Santa-Cruz

est incendiée par eux. Cependant, les Républicains se maintenaient dans

leurs positions, lorsque le 26 mars 1812, un tremblement de terre (à lire sur Libres Amériques)

sema la mort et la ruine, surtout dans les régions du Venezuela

occupées par eux; les esprits encore imbus de superstition y virent le

doigt de Dieu. La cause de l'indépendance semblait perdue.

En vain le Congrès investit Miranda de tous les pouvoirs; en vain

celui-ci prit le titre de généralissime et proclama à Maracay la loi

martiale; en vain il chercha par l'exemple à ranimer le courage de ses

troupes que décimaient la désertion, les fatigues et la famine;

Puerto-Cabello, le dernier rempart de l'indépendance, défendue par

Bolivar, se rendit aux Espagnols, grâce à la trahison de Venoni qui

leur livra le fort de San Felipe et Miranda apprit cette triste

nouvelle, au moment même où il célébrait, avec son armée, le premier

anniversaire de la proclamation de la République vénézuélienne.

(Ndt - Les faits ne sont pas exacts et cela semble être un beau

compromis avec la réalité entre les deux personnages. L’attitude de

Bolivar fut plus que désinvolte concernant la protection du fort de

Puerto-Cabello sous sa responsabilité, et la livraison de Miranda aux

troupes ennemies fut très confuse).

La lutte n'était plus possible et le héros de Pichincha et de Ayacucho

(Ndt. – les batailles se sont déroulées en 1823 et 1824) capitulait le

25 juillet 1812 à Maracay. La République du Venezuela disparaissait

momentanément du rang des nations.

Fait prisonnier à la Guaira par les Espagnols, le 30 juillet 1812 au

moment où, avec Simon Bolivar, il s'embarquait pour l'Angleterre,

incarcéré à la prison de Puerto-Cabello, puis au fort du Morro de

Puerto Rico, il fut enfin emmené en Espagne et enfermé dans la célèbre

prison de l'arsenal de la Carraca, près Cadix. Une fin terrible

l’attendait et c'est dans un immonde cachot, après avoir vu échouer,

par la trahison d'un faux ami, ses projets d'évasion, que devait mourir

cet homme, de génie qui avait si noblement combattu pour la liberté.

Vaincu par la fièvre et les souffrances les plus atroces, Miranda

rendit le dernier soupir, à l'âge de 60 ans, le 14 juillet 1816. Ainsi

mourut cet apôtre et martyr de l'Indépendance du Venezuela qui, par ses

hautes qualités, sa connaissance approfondie de l'art militaire et son

profond amour de la liberté, étonna ses contemporains.

Les Vénézuéliens n'ont pas oublié le précurseur de leur indépendance et

mus par un pieux souvenir à sa mémoire, ils ont, depuis la Constituante

de Cucuta (12 juillet 1814), conservé comme drapeau national celui

qu'il avait conçu et fait adopter par le congrès de 1811. Ses cendres

n'ont pu être retrouvées, mais sur la proposition et par décret de

l'éminent général Joaquin Crespo, président de la République du

Venezuela, en date du 22 Janvier 1895, contresigné par les ministres

Ezéquiel Rojas, Fabricio Conde, Guerra, Lulowsky, David Léon, Luis

Ezpelusin et Tosta Garcia, un cénotaphe, digne de la mémoire de

Miranda, lui a été élevé dans une chapelle du Panthéon national, à

Caracas.

L'inauguration de ce monument a eu lieu, le 5 juillet 1896, au milieu de réjouissances sans précédents. Le

souvenir de Miranda est également conservé en France; son nom est

inscrit sur l'Arc de Triomphe de l'Etoile, à Paris, parmi les gloires

militaires de la Révolution et son effigie figure dans la galerie des

portraits du musée de Versailles.

Nous ne saurions mieux terminer cette biographie de Miranda que par ces passages de Michelet :

« Cet homme héroïque, austère, né noble et très riche sacrifia,

de sa jeunesse, son repos et sa fortune au triomphe d'une idée :

l'affranchissement de l'Amérique espagnole. Il n'y a pas d'exemple

d'une vie si complètement dévouée, systématisée tout entière au profit

d'une idée, sans qu'un seul moment fut donné jamais à l'intérêt, à

l'égoïsme.... Personne n'avait plus d'esprit, personne n'était plus

instruit. Quant au courage, s'il n'avait pas la brillante initiative de

nos militaires français, il eut au plus haut degré la fermeté

castillane et cette noble qualité était fondée sur une autre bien

glorieuse : la force et la profondeur de sa foi révolutionnaire. »

Note et source d'origine :

(1) L’Annuaire illustré pour 1897. Notice sur l'ordre américain du buste du libérateur des Etats-Unis du Venezuela. Source textes et illustrations Gallica-BNF.

|

|

|

|

- Simon Bolivar à Paris

-

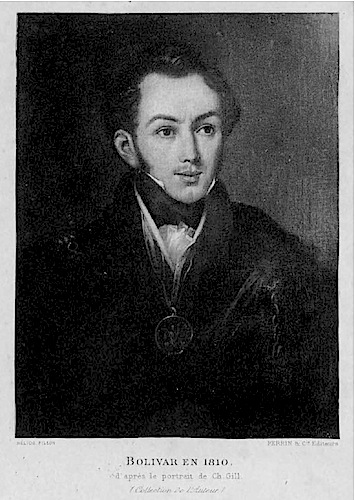

- Bolivar en 1810

Par Louis Guilaine, pour le journal, Le Temps (1912)

|

«Si je ne

me souvenais que Paris existe et si je n'avais l'espoir d'y retourner

un jour, je serais capable de ne plus vouloir vivre» Simon Bolivar

Voici un article glané sur le passage et séjour de Bolivar à Paris,

lors de son deuxième voyage en Europe. Ce n’est pas le seul texte

existant à ce sujet, et fait appel à un historiographe de Simon

Bolivar, M. Mancini, auteur d’un livre sur Bolivar que vous pouvez

consulter à partir de cet article au sein des notes de ou sur l’auteur

! Le Libérateur du Nouveau Monde avait préalablement séjourné en

Espagne et en France jusqu’en 1801, et

c’est à cette occasion qu’il rencontra sa première et seule épouse :

Maria Teresa del Toro y Alayza, fille du Marquis del Toro. Celle-ci va

décéder rapidement après son mariage au Venezuela et le très impulsif

Bolivar vouloir noyer son chagrin au sein des salons parisiens, où il

fut plus que remarqué. Ce sont les parents de Flora Tristan

qui l’aideront à passer certaines passes difficiles, et la petite fille

garda un souvenir impérissable de ces moments partagés et suivra depuis

la France son épopée.

Nous sommes loin encore de cet étrange apparenté que l’on a voulu lui

conférer d’être un équivalent de Napoléon Bonaparte, c’est possiblement

là une projection le résumant à ses conquêtes et inévitablement un

regard proprement autocentré ou bien un parallèle faussé, car impropre.

Cependant les descriptions, les aventures de ce dernier et ses traits

romantiques à la René (Chateaubriand) peuvent se confondre dans

cette inclinaison mélancolique avec la légèreté parisienne, de ce récit

synthétique, d’un ton très classique, voire très franco-français. Cet

art de sombrer dans tous les premiers clichés venus à l’égard des

Amériques, et toujours un brun condescendant et avide de détails d'un

intérêt mineur, pour ne pas dire ridicule.

Cependant il est cité quelques personnages clefs de la relation

franco-vénézuélienne et plus, notamment avec le Baron von Humboldt et

son coéquipier Aimé Bonpland botaniste. Ils parcoururent les premiers

certains coins du Venezuela jusqu’alors non exploré et A. Humboldt,

enseignant de géographie en France produire une des plus belles sommes de son temps

sur l’Amérique méridionale. Et sous le coup d’un contre-temps où ils

devaient à l’origine se rendre en Afrique, mais ne purent s’embarquer

faute de se voir prisonniers ou tués lors de leurs aventures

scientifiques et surtout maritimes.

Toutefois, revenons sur le tout jeune Simon Bolivar, orphelin de ses

deux parents à l’âge de neuf ans. Ses crises existentielles prenaient

des formes incontrôlables, jusqu’à fuguer et refuser toute autorité

adulte en dehors de sa nounou noire Hipolita. A Paris, dans ses

changements abruptes, il va passer du festif à l’étude et toujours avec

le même investissement. Seules deux personnes durant son enfance

arrivèrent à le stabiliser émotionnellement, dont Simon Rodriguez -

qu’il retrouvait en Europe moins d’une dizaine d’années après avoir été

son éducateur au sens plein. On peut parler d’un père spirituel et si

le rapide portrait du journaliste Louis Guilaine sur Simon Rodriguez

alias Samuel Robinson est en parti erroné, celui-ci l’a fortement

inspiré au-delà de son rousseauisme à mener le combat des

indépendances. Celui que l’on désigne comme le «maestro de Bolivar»

reste encore une figure très effacée de l’histoire et son initiateur

aux secrets et à la connaissance.

Hors du cadre de ses frasques et dépenses parisiennes, ce fut aussi

l’occasion de son initiation au sein d’une loge maçonnique

sud-américaine qui a connu ses premières bases dans la capitale et dont le

fondateur était Francisco de Miranda.

Je ne puis l’affirmer à coup sûr, mais je présume son initiation dans

les anciennes carrières des Buttes-Chaumont. Mais point d’emballement,

la relation de Bolivar aux loges fut distante lors de son exercice du

pouvoir à partir des années 1820, ce qui a été la cause de divisions

politiques, en ce domaine, rien n’est simple (lire les notes sur Jules Mancini). Tandis qu’à Paris à la

même époque l’on portait un chapeau nommé le Bolivar pour signaler ses

opinions. Ne serait-ce que pour montrer le rapport un peu frivole en

comparaison à la dimension historique et intellectuelle du personnage,

donc à relativiser, mais comme un symbole, ou soutien à une lutte

républicaine inédite ou difficilement comparable dans sa nature.

L’influence de la France est indéniable, mais il faut rester prudent.

Il n’y a aucun doute, après l’indépendance des Etats-Unis, le choc

retentissant de la Révolution française sera source à peser et en

premier dans une traduction en espagnol de la déclaration des Droits de

l’Homme et du citoyen (Par Narino, de la Nouvelle Grenade ancien nom

de la Colombie) qui prendra date outre-atlantique. Mais, et ce n’est

pas un bémol, Bolivar et d’autres vont croire en tirer un enseignement.

Sauf à rappeler que si la gouverne des Bourbon de France n’eut rien à

envier à sa branche espagnole, au titre des influences, c’était un beau

calque sur la nature de certaines lois répressives, et institutions aux

plus pauvres. Sans parler du poids de l’Inquisition abolie avec les

indépendances des colonies hispano-américaines le temps court de la

Grande Colombie, éphémère.

Bolivar, bien qu’un peu rebelle face à l’enseignement scolaire et aussi

un grand vadrouilleur des rues de Caracas dans sa prime jeunesse. Il

avait déjà lors de son premier séjour fait une pause et s’était formé

l’esprit à de nouvelles sources de connaissances, après avoir vécu

quelques périodes somptueuses. A noter que c’était l’homme le plus

fortuné du Venezuela et qu’il va profiter des éclats d’un héritage et

d’un capital qui lui permit d’épouser ses rêves. Le terme riche est

peut-être même insuffisant au regard de ce qu’il posséda… Une

particularité de cet homme dans ses correspondances : être le plus

synthétique et court possible. Et comme le pose en préambule l’auteur

de l’article reflétant assez peu au final son introduction sur la

démocratie en terres américaines, le sujet est bel et bien toujours

d’actualité… et assez lointain de nos paillardises journalistiques.

Note de présentation de Lionel Mesnard, du 30 avril 2016

|

- Simon Bolivar à Paris,

Station de métro à Paris dédié à Bolivar - Paris XIX° arrondissement

Station de métro à Paris dédié à Bolivar - Paris XIX° arrondissement

Journal, le Temps, mardi 11 juin 1912 (*)

« Les études et les

travaux sur les origines des démocraties sud-américaines sont de plus

en plus à l'ordre du jour. Un de nos jeunes et distingués diplomates,

M. Mancini, s'est laissé tenter à son tour par l'épopée du Libertador

Simon Bolivar (1783-1830), non moins glorieuse ni moins passionnante

que celle dès conquistadors, et publie un important volume sur Bolivar

et l'émancipation des colonies espagnoles (1). Ce livre, d'un réel

intérêt historique, littéraire et documentaire, contribue à jeter plus

de lumière sur une période de l'histoire du Nouveau Monde restée assez

obscure, et à mettre plus en valeur qu'il ne l'a été jusqu'ici le rôle,

à la vérité très considérable, que la France a joué dans l'émancipation

sud-américaine.

M. Mancini (**) a reconstitué avec un

vif relief la personne et le caractère de Bolivar et s'est attaché à

faire ressortir l’inspiration vraiment française de son oeuvre

libératrice. Dans des pages aussi vivantes et palpitantes qu'un roman,

il nous montre le jeune patricien de Caracas, veuf à vingt ans d'une

épouse qu'il aimait éperdument, venu en Europe pour s’étourdir et

s'oublier et trouvant dans une Française, Fanny de Trobriand, sa

cousine par alliance, fille d'une soeur de M. d'Aristeguieta dont

Bolivar avait hérité son majorat, et mariée à M. Dervieu du Villars, de

beaucoup plus âgé qu'elle, la confidente, l'inspiratrice des nobles

aspirations qui sommeillaient en lui.

Mme du Villars, qui était alors

âgée de vingt-huit ans, témoignait à son cousin une vive affection.

Bolivar était à cette époque un jeune romantique qui traversait la vie

«hautain, tourmenté, désabusé en apparence, affichant un mal

inguérissable, jouant les « René » que Chateaubriand mettait alors à la

mode». (Ndr - C’est-à-dire jouant son propre rôle, René est un des

prénoms de l’auteur romantique).

Fanny s'institua sa conseillère,

sa directrice. Une correspondance suivie s'établit entre Bolivar et sa

cousine, qu'il appelait Thérèse. (Ndt - Son épouse décédé de même) Son

style se ressent manifestement de l'air du siècle, des pâmoisons, des

soupirs et des regards au ciel dont Saint-Preux et Julie embarrassaient

leur écriture.

Bolivar connaissait depuis

longtemps l'état de sa fortune. La lettre qu'il avait envoyée à Caracas

pour avertir son oncle don Pedro de son futur mariage fait allusion au

«majorat important» qu'il risquerait de perdre, si «conformément aux

volontés au légataire», il ne venait s'établir à Caracas, et les

précautions qu'il avait prises, d'accord avec son frère, avant de

quitter pour la seconde fois le Venezuela, afin que ses revenus lui

fussent régulièrement assurés, ne laissent aucun doute sur sa

prévoyance. C'est donc pur romantisme que ces lettres à «Thérèse», mais

elles n'en restent que plus caractéristiques de l'état d'âme du

disciple de Rodriguez et du lecteur passionné de Jean-Jacques :

« Le présent n'existe pas

pour moi c'est un vide absolu d’où ne peut naître un seul désir capable

de laisser de trace en ma mémoire. Ah Thérèse, ce sera là le désert de

ma vie… À peine un caprice m'effleure-t-il, je m'efforce de le

satisfaire, mais ce qui me semblait désirable me devient odieux

aussitôt que je m'en suis emparé. De nouveaux changements que le hasard

imposerait à ma vie me satisferaient-ils? Je l'ignore, mais si ces

revirements se dérobent, je retomberai sans doute dans l'abattement

dont m'a tiré mon précepteur en m'annonçant mes quatre millions. »

Ce précepteur, c'est Simon

Rodriguez, une puissante caricature de Jean-Jacques, qui avait fait de

Simon Bolivar son «Emile». Simon Rodriguez, qui fut le compagnon de

jeunesse et l'éducateur du Libertador, était un type curieux qu'on

aurait cru emprunté à quelque galerie des philosophes français du

dix-huitième siècle. Après s'être à quatorze ans querellé de telle

sorte avec son frère aîné qu'il abandonna le nom paternel pour n'avoir

rien de commun avec lui et prit le nom de sa mère, il s'était fait

mousse (Ndt - Non il fut typographe et s'installa aux Usa plus

tardivement). Il était parti pour l'Europe, avait vu en France la

Révolution, puis était revenu se marier au Venezuela (Ndt - faux), et

plein d'admiration pour le calendrier révolutionnaire, il avait donné à

ses enfants des noms de légumes ( Ndt - rire).

Devenu, pédagogue (Ndt - vrai),

compromis dans les complots des patriotes vénézuéliens contre la

domination espagnole, mais relâché faute de preuves, il avait dû

quitter le pays et son élève et reprendre le chemin de l'Europe en

changeant encore une fois d'état civil. Il s'appela dès lors don Samuel

Robinson. Simon Bolivar l'avait retrouvé à Vienne préparateur du

laboratoire de chimie d'un seigneur autrichien. L’ancien précepteur

avait tenté alors d'éveiller les grandes et nobles passions chez son

«Emile» (2), mais l'heure n'était pas encore venue ou devait se révéler

le, futur libérateur, à, en juger par la vie qu'il mène :

À Vienne, puis à Londres, à

Madrid, à Lisbonne, il mène un train de prince, perd au jeu cent mille

livres en une soirée, prodigue l'or «à la seule apparence des plaisirs». «Je n'aspirais pas aux richesses - écrit-il à Fanny

au sortir de si belles équipées, elles se sont offertes à moi sans que

je les aie souhaitées. N'étant pas préparé à résister à leur séduction,

je m'y abandonne entièrement.»

A Paris, il s'ennuie, écrit-il

encore, mais il faut croire cependant qu'il ne s'y ennuyait pas autant

qu'il le prétendait. Un de ses familiers relate que plus tard le

Libertador, au milieu des graves soucis de la lutte, prenait grand

plaisir à conter ses fredaines de Paris et à dénombrer les beautés

qu'il avait aimées en France, à citer les calembours de Brunet, à

chanter les couplets en vogue. C'est alors qu'il faisait au général

Mosquera cette confidence «Si je ne me souvenais que