- Chronologie

du 15 juillet jusqu'à la fin de l'année 1789

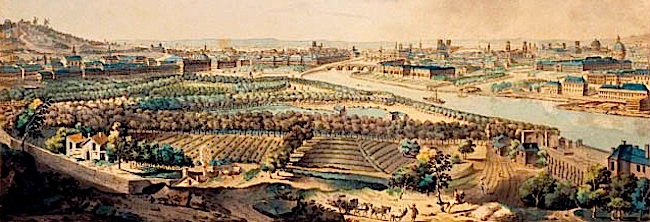

Louis XVI sort de l'Assemblée nationale à Versailles, le 15 juillet - estampe de J.F. Janinet

|

Suite du mois de juillet...

Mercredi 15 juillet : A

Versailles,

au sein du château à huit heures du matin, le duc François

de Larochefoucauld-Liancourt annonce à Louis XVI au saut du lit,

que la veille, les

Parisiens ont pris la Bastille. Au sein du compte-rendu des débats, il est expliqué que « l'Assemblée

nationale, trop profondément affectée et trop vivement inquiète sur les

malheurs publics, pour arrêter ses pensées sur d'autres objets, n'a pas

pu suivre le plan ordinaire de ses délibérations et au lieu de

commencer, comme les autres jours, par la lecture des adresses, on a mis

en délibération quel parti il y avait actuellement à prendre pour

rétablir la tranquillité dans Paris. Plusieurs membres de l'Assemblée

ont fait différentes propositions. Quelques-uns ont présenté des

projets d'adresse au Roi. » Honoré de Mirabeau propose comme adresse : « Sire,

Henri IV, lorsqu'il assiégeait Paris, faisait passer secrètement les

blés à la capitale ; et aujourd'hui, en temps de paix, on veut réduire

cette même ville aux horreurs de la famine sous le nom de Louis XVI. » Le roi se rend à l'Assemblée à midi, lui déclare sa

confiance et annonce l'éloignement des troupes. Il est raccompagné dans

l'enthousiasme général. Au début de l'après-midi, une députation de 60

députés se rend à I‘Hôtel-de-Ville de Paris, pour annoncer la démarche

du roi. Dans la capitale, c'est une « Révolution municipale », M. Bailly devient le nouveau et

premier Maire de Paris effectif depuis Etienne Marcel.

La désignation du maire serait le fruit d'une acclamation générale des

citoyens présents ce jour à l'hôtel-de-ville, avec la députation de l'Assemblée constituante. De même, M. de Lafayette prend

la tête de la milice parisienne comme commandant-général. Un Te Deum d'action de grâce est joué à la cathédrale Notre-Dame. Au Havre,

la population s’empare de la tour François 1er.

16 juillet : Heurt à l'Assemblée, entre le comte de Mirabeau dit le fils et M. Mounier, à propos d'un

projet d'adresse du premier pour demander au monarque le renvoi des

ministres. Le roi fait annoncer le rappel de Necker, renvoie les troupes à leurs casernes, et son intention

d'aller à Paris. Il est fait une déclaration de la noblesse et du clergé, ils renoncent

aux mandats impératifs et au vote par ordre. L'assemblée des électeurs

décide la démolition de la Bastille. S'ensuit la formation de comités permanents et

de milices dans de nombreuses villes de province. A Paris, M. Bailly éccrit à M. Moreau de Saint-Méry : « On m'a dit que l'élection si flatteuse pour moi (celle du 15 juillet) doit être confirmée par une véritable élection : cela me paraît naturel. »

Ce qui n'aura aucune suite, quant à sa désignation. En même temps, le

nouvel édile de la capitale va présenter à l'Assemblée nationale sa

nomination...

Hôtel-de-Ville, arrivée du roi le 17 juillet 1789

| 17

juillet : A Paris, le colon de la Martinique Moreau de Saint-Méry, devenu

président de l'Assemblée des Electeurs de la ville et M. Bailly, nouveau

maire de la capitale accueillent Louis XVI et l'haranguent. Puis le roi est accueilli à l'intérieur de l’Hôtel de Ville de Paris, il reçoit des mains de Lafayette une cocarde tricolore.

Le roi, au cours de sa réception, fait savoir lors de

conversations particulières, à Bailly d'abord, puis à Lafayette, qu'il

confirme leur nomination. Dans le lot d'une centaine de personnes de

l'Assemblée nationale se trouve Maximilien Robespierre venu dans le cortège avec le roi depuis

Versailles, et qui en profite pour faire une visite guidée : « J'ai vu la Bastille, j'y ai été conduit par un détachement de la brave milice bourgeoise qui l'avait prise ». |

Suite du 17 juillet : Les grands du

royaume fuient la France, comme Condé,

le comte d'Artois, ce dernier part pour Turin en Italie, commence ainsi les débuts de

l'émigration. Deux villes notoires accueilleront les

contre-révolutionnaires : Coblence (ou Coblentz) et Mayence en

Allemagne. A Saint-Germain-en-Laye, il éclate une émotion populaire,

le meunier Sauvage est accusé d'accaparement

et décapité. A Rouen s’installe une nouvelle municipalité.

18 juillet : Ile de France, il éclate une émeute à Poissy, le fermier Thomassin est sauvé de

justesse. L'Assemblée décide d'envoyer une députation sur place. A Paris, Lafayette s'adresse directement aux soixante districts, il écrit qu'il se doit d' « observer que le général des milices parisiennes

a été nommé par une acclamation, bien flatteuse sans doute, mais qui

n'a pas le caractère légal de la volonté des citoyens, d'où doit émaner

tout pouvoir. Je désire, Messieurs, que mes concitoyens se choisissent régulièrement un chef. » (Source : Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution,. Introduction, page XV ; Sigismond Lacroix, Paris 1894)

Dimanche

19 juillet : A Nantes, le

château des ducs de Bretagne, ou la "Bastille nantaise" est prise

d'assaut par plusieurs centaines de

révolutionnaires, et le commandant de cette place forte ne fait aucune

résistance, on ne déplore aucune victime ; dès le lendemain est élu un

nouveau maire, M. Christophe-Clair Kervégan. A Paris, éclate une émeute

dans le quartier

Saint-Germain, deux députés sont pris à partie. Dans la capitale et

jusqu'au 23/08, 57 des 60 districts parisiens formalisent la

désignation du maire du Paris et du général-commandant de la milice.

20

juillet : Débuts de la Grande Peur (jusqu'au 6 août) avec des révoltes dans toute la

Franche-Comté, les paysans s’attaquent aux châteaux et brûlent les

actes

seigneuriaux, s'ensuit la constitution de municipalités et de Gardes

nationales

dans toute la France, et l'extension de la «

révolution municipale », plus l'expansion des milices bourgeoises. En Normandie, la garnison de Caen est chassée par la

foule, et à Rouen, deux métiers de tissage britannique sont

détruits. A l'Assemblée, la motion de

Lally-Tolendal proposant une proclamation pour appeler le Peuple à

l'ordre et au respect des lois reçoit une vive opposition de MM. Buzot,

Mirabeau et

Robespierre : « Il

faut aimer la paix, mais aussi il faut aimer la liberté. Avant tout,

analysons la motion de M. de Lally. Elle présente d'abord une

disposition contre ceux qui ont défendu la liberté. Mais y a-t-il rien

de plus légitime que de se soulever contre une conjuration horrible

formée pour perdre la nation? L'émeute a été occasionnée à Poissy sous

prétexte d'accaparement ; la Bretagne est en paix, les provinces sont

tranquilles, la proclamation y répandrait l'alarme et ferait perdre la

confiance. Ne faisons rien avec précipitation : qui nous a dit que les

ennemis de l'Etat seront encore dégoûtés de l'intrigue? ». (Source : Archives Parlementaires - Bib. Stanford) M. Lally-Tolendal « a été fortement attaqué par MM. Robespierre, Buzot (député d'Evreux) et Gleizen (député de Rennes). » (Source : Mercure de France du 27/07)

21

juillet : De graves émeutes éclatent à Strasbourg, quand est appris la

prise de la Bastille, l'hôtel-de-ville est mis à sac et de nombreux

documents administratifs sont détruits. Et de même à Lille, le

commandant est

lapidé, les maisons saccagées. A Cherbourg, devant l’émeute le maire

doit quitter la ville. A Versailles, le député Sieyès à l'Assemblée déclare au sujet des

citoyens passifs, qui selon lui ne peuvent devenir actifs, c'est-à-dire

les femmes, les enfants, les pauvres et les étrangers, « ceux qui ne contribueraient en rien à soutenir l'établissement public, ne doivent point influer sur la chose publique ». Reprise des spectacles à Paris, il y est joué la Partie de chasse d'Henri IV, qui est une comédie en 3 actes et en prose, du défunt M. Charles Collé.

22 juillet : Cette journée est considérée comme un prélude à la Grande Peur. (Cahiers de L'Institut d'Histoire de la Rév. française) A Paris, Louis Bertier de Savigny, Intendant de la Ville (préalablement

arrêté à Compiègne), et son beau-père M. Joseph François

Foullon sont exécutés devant l'Hôtel-de-Ville par la foule. Et il est

procédé à l'arrestation du commandant militaire de la région

francilienne, Pierre-Victor de Bezenval, près de la capitale, il

échappe à un lynchage et il est conduit en prison. En

Normandie, à Falaise, le marquis de Ségrie renonce à

ses droits féodaux devant l'ire et par crainte d’une émeute ; à Ballon,

en pays Normand, le lieutenant du Mans et le seigneur du village

sont

assassinés par des paysans.

|

23 juillet : La

proclamation proposée par M. Lally-Tolendal (ci-contre) le 20/07 est enfin adoptée,

avec des amendements. Des députés, des électeurs du Tiers demandent à

l'Assemblée la création d'un tribunal pour les crimes de lèse-nation.

Le marquis de Lafayette veut donner sa démission de commandant-général de la

milice, les

districts parisiens lui demandent de rester. |

|

|

24 juillet : Arrêt de l'assemblée générale des Electeurs de la Commune

: toute publication doit porter le nom de l'auteur ou de l'imprimeur,

les colporteurs d'écrits non signés seront emprisonnés. M. de Beaumarchais

fait don de 12.000 livres pour les pauvres du faubourg Saint-Antoine.

25

juillet : A l'Hôtel-de-Ville, il se tient la première réunion de

l'assemblée provisoire des Représentants de la Commune de Paris, élue

le 24, soit 120 membres, ou 2 élus par district.

26

juillet : En Bourgogne, dans le Mâconnais se produit une révolte

paysanne. Le député et abbé Maury est arrêté à Péronne (bailliage de Picardie). Le lendemain, l’Assemblée

demande sa libération. Celui-ci en tant qu'élu du Tiers s'opposera à

l'émancipation politique des Juifs au sein de la Constituante, en 1789 et 1790, et

il sera nommé évêque en 1792 par Rome.

27 juillet : A l'Assemblée M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre déclare : « La

nation a voulu être libre, et c'est vous qu'elle a chargés de son

affranchissent! Le génie de la France a précipité, pour ainsi dire, la

marche de l'esprit public ; il a accumulé pour vous, en peu d'heures,

l'expérience que l'on pouvait à peine attendre de plusieurs siècles.

Vous pouvez, Messieurs, donner une constitution à la France ; le Roi et

le peuple la demandent ; l'un et l'autre l'ont méritée. » Et il est procédé au Résultat du dépouillement des cahiers.

|

Art. 1er. Le gouvernement français est un gouvernement monarchique.

Art. 2. La personne du Roi est inviolable et sacrée.

Art. 3. Sa couronne est héréditaire de mâle en mâle.

Art. 4. Le Roi est dépositaire du pouvoir exécutif.

Art. 5. Les agents de l'autorité sont responsables.

Art. 6. La sanction royale est nécessaire pour la promulgation des lois.

Art. 7. La nation fait la loi avec la sanction royale.

Art. 8. Le consentement national est nécessaire à l'emprunt et à l'impôt.

Art. 9. L'impôt ne peut être accordé que d'une tenue d'Etats généraux à l'autre.

Art.,10. La propriété sera sacrée.

Art. 11. La liberté individuelle sera sacrée.

Questions sur lesquelles l'universalité des cahiers ne s'est point expliquée d'une manière uniforme.

Art. 1er. Le Roi a-t-il le pouvoir législatif, limité par les lois constitutionnelles du royaume?

Art. 2. Le Roi peut-il faire seul des lois provisoires de police et

d'administration, dans l'intervalle des tenues des États généraux?

Art. 3. Ces lois seront-elles soumises à l'enregistrement libre des cours souveraines?

Art. 4. Les Etats généraux ne peuvent-ils être dissous par eux-mêmes ?

Art. 5. Le Roi peut-il seul convoquer, proroger et dissoudre les Etats généraux?

Art. 6. En cas de dissolution, le Roi est-il obligé de faire sur-le-champ une nouvelle convocation.

Art. 7. Les Etats généraux seront-ils permanents ou périodiques?

Art. 8. S'ils sont périodiques, y aura-t-il, ou n'y aura-t-il pas une commission intermédiaire?

Art. 9. Les deux premiers ordres seront-ils réunis dans une même Chambre?

Art. 10. Les deux Chambres seront-elles formées sans distinction d'ordre?

Art. 11. Les membres de l'ordre du clergé seront-ils répartis dans les deux autres ordres?

Art. 12. La représentation du clergé, de la noblesse et des communes sera-t-elle dans la proportion d'une, deux et trois?

Art. 13. Sera-t-il établi un troisième ordre, sous le titre d'ordre des campagnes?

Art. 14. Les personnes possédant charges emplois ou places à la cour, peuvent-elles être députées aux Etats généraux?

Art. 15. Les deux tiers des voix seront-ils nécessaires pour former une résolution?

Art. 16. Les impôts ayant pour objet la liquidation de la dette nationale, seront-ils perçus jusqu'à son entière extinction?

Art. 17. Les lettres de cachet seront-elles abolies ou modifiées?

Art. 18. La liberté de la presse sera-t-elle indéfinie ou modifiée?

Ps : suivent les premiers débats sur la constitution et un projet de déclaration des droits de l'homme en société de M. Target. Présenté au comité de constitution.

|

28 juillet : A Versailles, à la Constituante un député de

Franche-comté fait le récit des atrocités perpétuées par un

aristocrate, M. de Mémay, conseiller au Parlement de Besançon. Celui-ci

a piégé un grand nombre de citoyen en proposant un festin, et avec la

complicité de ses domestiques, par la suite, il les a poussé dans un

piège mortel en employant des explosifs et il a occasionné la mort de

plusieurs personnes et des blessés. Il est depuis en fuite. Une

information parue dans Le Patriote François, de Jacques-Pierre Brissot, dans le n°1, ce jour, composé de 4 pages. Et il fait état de la liberté de la presse « enfin rendue » dans son premier numéro autorisé. Ses premières tentatives datent de mars-avril et mai. (Source : BNF-Gallica)

29 juillet : En Alsace, dans le Sundgau, les paysans

attaquent les châteaux, puis les populations juives. A Paris, encore un retour de Necker et le dernier : il entre dans l'Assemblée

portée par l’enthousiasme, et il est décidé que tous les votes se

feront à la majorité simple. Aussi la chambre des députés autorise le droit de pétition à titre individuel

et le texte signé par son auteur, car ne pouvant être fait à titre

collectif. Il est décidé d'un réglement à l'usage de l'Asssemblée

nationale.

Chapitre premier, Du président et des secrétaires :

1° Il y aura un président et six secrétaires.

2° Le président ne pourra être

nommé que pour quinze jours ; il ne sera point continué, mais il sera

éligible de nouveau dans une autre quinzaine.

3° Le président sera nommé au scrutin, en la forme suivante. Etc.

30 juillet : Dans la capitale, M. Necker est reçu à l'hôtel-de-ville par l'assemblée

des Electeurs et par l’assemblée des 120 représentants, il obtient la

libération de M. Bézenval et un arrêté d'amnistie générale. Réactions très

vives des districts, surtout celui de l'Oratoire, et provoque

l’effervescence, l'assemblée des Electeurs reporte son arrêté.

31 juillet : L'Assemblée approuve l'arrêté des Électeurs revenant sur

l'amnistie. Robespierre, lui demande la punition des crimes, comme un «

droit de la Nation » et il déclare : « Je

réclame dans toute leur rigueur les principes qui doivent soumettre les

hommes suspects à la nation à des jugements exemplaires. Voulez-vous

calmer le peuple? parlez-lui le langage de la justice et de la raison.

Qu'il soit sûr que ses ennemis n'échapperont pas à la vengeance des

lois, et les sentiments de justice succéderont à ceux de la haine. » Et selon le compte-rendu : MM.

Bouche et Pétion de Villeneuve professent les mêmes principes et les

mêmes sentiments. Tous regardent le projet d'arrêté de M. Target comme

suffisant.

VIII - Le mois d’août 1789

Samedi 1er août : Il paraît un nouveau périodique se nommant L'Observateur

(de 4 à 8 pages si avec un supplément, et édité environ tous les 2

jours), Ses rédacteurs sont le journaliste Gabriel Feydel et l'écrivain

Choderlos de Laclos, ils sont proches de MM. Bailly et Lafayette et le

ton du journal est plutôt à la satire (130 numéros jusqu'au 12 octobre

1790). A la Constituante, sous la présidence du duc de Liancourt, le compte-rendu précise que « l'on

annonce des députations des représentants de la commune de Paris, des

villes d'Orléans, de Sens et de Dieppe. Quelques membres sont des

représentations contre l'abus de l'admission des députations, qui

faisaient perdre à l'Assemblée un temps précieux qu'elle devait aux

travaux de la constitution. » M. Pétion de Villeneuve « s'élève contre » et à son tour Mirabeau, va dans le même sens et conclue : « Quant

à la proposition de ne plus admettre les députations des provinces,

j'espère qu'elle ne peut pas même être mise en question. Nous n'avons

pas plus le droit que le désir de refuser les avis, les consultations,

les communications de nos commettants ; et s'il pouvait s'élever dans

notre sein de telles prétentions, l'opinion publique les aurait bientôt

mises à leur place ». M. Regnault garde le silence, et sa motion n'a aucun succès. Puis l'on discute à l'Assemblée à savoir, si la

déclaration des droits précèdera-t-elle la constitution? Une

députation des électeurs signale l'extrême fermentation de Paris et

demande l'institution rapide d'un tribunal pour juger des crimes contre

la Nation. Grave émeute à Lyon, la milice bourgeoise de cette ville

fait une expédition « pleine de succès » contre les « brigands » des

environs. A Valenciennes, deux paysans pendant les émeutes sont pendus.

2 août : Dans la nuit du 2 au 3, à Saint-Denis, le lieutenant-maire de

la ville est massacré par la foule, pendant une distribution de pain

aux pauvres. (Gravure de J.F. Janinet, ci-dessus)

3

août : En début des débats de la Constituante, le duc de

Liancourt annonce que le vote de samedi a élu pour président des

séances M. Thouret, qui prend sa place, fait une courte intervention,

puis

démissionne, et M. de Liancourt est invité par l'Assemblée à

reprendre ses fonctions en attendant une prochaine élection. Pétion de

Villeneuve propose une nouvelle distribution de la parole en deux

listes pour les textes proposés, avec les intervenants qui sont pour et

ceux qui sont contre, pour éviter ainsi des échanges à ne plus en finir

ou se répétant. Puis les débats s’engagent sur les troubles des

campagnes. Pour y remédier, M. Salomon, au nom du comité des rapports,

propose que l'Assemblée nationale, « informée

que le paiement des rentes, dîmes, impôts, cens, redevances

seigneuriales, est obstinément refusé, déclare« qu'aucune raison ne

peut légitimer les suspensions des paiements d'impôts et de

tout autre redevance, jusqu'à ce qu'elle ait prononcé sur

ces différents droits ». Certains députés disent que

l'Assemblée n'a pas de preuves légales des désordres. M.

Desmeuniers, député du Tiers-état de Paris, remarque « que les faits n'étant point constatés, il ne convient pas à l’Assemblée de faire une déclaration sur des objets douteux ». En toute fin des échanges, le projet de déclaration est renvoyé au comité de rédaction.

|

|

La nuit du 4 août 1789 et fin des féodalités !

Légende : Nuit du 4 août 1789 ou le délire patriotique

Légende : Nuit du 4 août 1789 ou le délire patriotique

Ci-après

il s'agit d'un récit du 4 au 5 août 1789 d'Adrien Duquesnoy, avocat

lorrain, député du

Tiers à la Constituante à Versailles, élu de mai 1789 à septembre 1791.

Puis il deviendra maire de la ville de Nancy jusqu'en 1792. Ses écrits

sont extraits de son Journal, qu’il a tenu au jour le jour une partie

de son mandat.

La nuit du 4 août est un des événements majeurs de

l'année 1789, ce regard de l'intérieur mérite attention, mais ce

n'est que le point de vue d'un député se qualifiant de révolutionnaire, mais monarchiste. Toutefois, il existe peu de

témoignages

pris dans le vif, en dehors de la presse

présente. Cependant en raison des horaires tardifs, les habitants de

Versailles devaient dormir poings fermés... pourtant quelle effervescence dans la salle des Menus-Plaisirs !

La séance d'hier matin (le 4 août, à l'Assemblée constituante commença

à 9 heures sous la présidence de la Rochefoucauld-Liancourt) s'est

ouverte par la lecture de quelques adresses et du procès-verbal des

séances précédentes, puis on a repris la discussion sur la question de

savoir s'il y aurait ou non une déclaration des droits de l'homme. Je

n'analyserai pas les divers discours qui ont été tenus ; presque tous

rentrent dans le même sens, ont le même objet.

Buste de M. Adrien Duquesnoy par Houdon ci-contre

|

|

|

L'Assemblée, fatiguée de cette multitude de harangues, demandait à

aller aux voix, lorsque M. Camus a proposé d'ajouter aux mots

déclaration des droits ceux de déclaration des devoirs. Cela a donné

lieu à de nouvelles discussions ; on lui a observé avec raison qu'il

n'y a pas de droits sans devoirs, que des droits supposent le respect

pour les droits d'autrui.

On ajoutait que la déclaration des droits de l'homme fixait ses droits,

la constitution et la législation ses devoirs, etc., etc. Toutes ces

observations ont été inutiles, il a opiniâtrement voulu qu'on délibérât

sur cet amendement. II a été rejeté, mais cet entêtement a occasionné

une perte immense de temps, et l’on a remarqué avec peine que M. Camus

soutenait avec une espèce d'acharnement une proposition à laquelle le

clergé semblait mettre un haut prix. On a délibéré alors s'il y aurait

ou non une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et

l'affirmation a été arrêtée presque unanimement. On va voir dans quelle

forme elle sera rédigée.

La discussion avait été interrompue par l'arrivée d'une lettre du Roi dont voici la copie :

« Je

crois, Messieurs, répondre aux sentiments de confiance qui doivent

régner entre-nous en vous faisant part directement de la manière dont

je viens de remplir les places vacantes dans mon ministère. Je donne

les sceaux à M. l'archevêque de Bordeaux, la feuille des bénéfices à M.

l'archevêque de Vienne, le département de la guerre à M. de la Tour du

Pin-Paulin, et j'appelle dans mon Conseil M. le maréchal de Beauvau.

Les choix que je fais dans votre Assemblée même vous annoncent le désir

que j'ai d'entretenir avec elle la plus constante et la plus amicale

harmonie. »

Signé : « Louis. »

« A Monsieur le Président, Je vous envoie, Monsieur, une note que,

comme président, vous lirez de ma part à l'Assemblée nationale. »

A mesure que le président lisait la lettre, les noms étaient

successivement applaudis ; la lettre l'a été beaucoup elle-même quand

on l'a unie, et certes avec raison. Nous avons donc un ministère

populaire, un ministère nommé par la voix du peuple ; jamais cela

n'était arrivé.

Le bon archevêque de Vienne est plein d'années et de vertus, c'est un

homme bon, simple, c'est un ancien prélat ; l'archevêque de Bordeaux

est l'ami de M. Necker depuis quinze ans. Il est un des créateurs des

administrations provinciales, il est un des auteurs de la révolution

actuelle, et personne, peut-être, n'y a plus contribué que lui,

puisqu'il a entraîné les curés pour se réunir aux communes.

Le comte de la Tour du Pin-Paulin est parfaitement étranger à toutes

les intrigues ; il est étranger à ce pays-ci, il est agréable à

l'armée, il est âgé, il a bien fait la guerre. Le maréchal de Beauvau

est l'homme le plus vertueux de la cour, il est ami de M. Necker.

Quelles espérances que les travaux de l'Assemblée nationale seront

secondés par le Roi ! La nation sera libre, sans doute, mais elle le

sera plus tôt encore que si un ministère pervers était venu retarder,

contrecarrer ses opérations.

Il m'est impossible de m’occuper d'autre chose que de la séance du soir

(nuit du 4 août). Qu'on se rappelle qu'elle avait pour objet la lecture

de l'arrêté qui avait été voté la veille pour tâcher de calmer les

provinces. Dès qu'il a été lu, le vicomte de Noailles s'est levé et a

dit que le seul motif des peuples pour dévaster les châteaux est le

fardeau onéreux des rentes et prestations seigneuriales, reste odieux

de féodalité ; il a insisté pour qu'on les déclarât rachetables, il a,

été applaudi avec transport.

Le duc d'Aiguillon a appuyé cette motion et y a donné de nouveaux

motifs ; puis le duc du Châtelet a déclamé avec violence contre les

abus de la féodalité, on l'a applaudi à plusieurs reprises ; plusieurs,

nobles ont exigé qu'on en fit une déclaration expresse.

L’évêque de Nancy s’est levé et a appuyé pour lui personnellement la

motion de MM. De Noailles, d'Aiguillon et du Châtelet ; il a invité

tout le clergé à faire de même, en observant que le produit du rachat

des rentes ne devait pas tourner au profit îles titulaires actuels des

bénéfices, mais être placé pour faire un capital appartenant au

bénéfice.

L'évêque de Chartres, l'archevêque d'Aix ont successivement appuyé

cette opinion, puis tout le clergé s'est levé, puis toute la noblesse.

L'évêque de Chartres a déclaré qu'il renonçait aux droits de chasse,

tout le clergé, toute la noblesse, l'ont suivi ; puis M. de

Saint-Fargeau a demandé que non seulement que tous les privilèges

pécuniaires fussent abolis pour l'avenir, mais que tous les privilégiés

fussent imposés, à dater du 1er janvier de cette année 1789, dans la

même forme et sur les mêmes rôles que les autres individus ; puis on a

voté la suppression des colombiers et garennes, puis les curés ont

offert la suppression du casuel. Les banalités, l'admission à toutes

les places : c'était un délire, une ivresse.

Le marquis de Blacons a demandé l'abandon des privilèges de toutes les

provinces ; la Bretagne a donné l'exemple ; les barons de Languedoc ont

renoncé à leurs droits de baronnie ; l'Artois, la Bourgogne, la

Lorraine, etc., etc. Puis l'archevêque de Paris a proposé un Te Deum

dans la chapelle du Roi, le duc de Liancourt une médaille pour

perpétuer cet événement éternellement mémorable, et, sur la motion du

comte de Lally, Louis XVI a été proclamé « restaurateur de la liberté

française ».

Jamais, sans doute, aucun peuple n'a offert un tel spectacle ; c'était

à qui offrirait, donnerait, remettrait aux pieds de la nation :

- moi, je suis baron de Languedoc, j'abandonne mes privilèges ;

- moi, je suis membre des états d'Artois, j'offre aussi mon hommage ;

- moi, je suis magistrat, je vote pour la justice gratuite ;

- moi, j'ai deux bénéfices, je vote contre la pluralité des bénéfices.

Plus de privilèges des villes ; Paris, Bordeaux, Marseille, y

renoncent. Grande et mémorable nuit! On pleurait, on s'embrassait.

Quelle nation! quelle gloire, quel honneur d'être Français!

L'Assemblée a duré jusqu'à deux heures du matin. Elle se reforme

aujourd'hui à midi pour entendre l'arrêté rédigé et faire au Roi une

députation.

Nous avons fait dans six heures ce qui devait durer des mois, ce qui

nous effrayait ; quel puissant moyen de faire taire les incendiaires et

les déclamateurs! Il m'est impossible d'écrire ; je suis trop agité par

tous les sentiments.

A deux heures, on a apporté une lettre des trois nouveaux ministres,

pleine de témoignages de respect pour l'Assemblée. Ils déclarent qu'ils

n'exerceront aucune fonction publique que de son agrément.

On chante le Te Deum dans tout le royaume.

Source : Gallica-Bnf, Journal d’Adrien Duquesnoy

du 3 mai 1789 au 3 avril 1790, tome 1, pages 264 à 268 Publié pour la Société d'histoire contemporaine en 1898. |

Nuit du 4 août : L’Assemblée

nationale vote l’abolition du régime féodal et de certains droits

seigneuriaux sur la chasse, mais le roi ne signera pas. Voilà ce qu'en

dit le compte-rendu : « La séance

s'était étendue bien avant dans la nuit, quand M. le président, après

avoir pris le vœu de l'Assemblée, suspend le cours de ces déclarations

patriotiques, pour en relire les chefs principaux, et les faire

décréter par l'Assemblée, sauf la rédaction ; ce qui est exécuté sur

l'heure à l'unanimité, sous la réserve exigée par les serments et les

mandats de divers commettants. » (Bib. de Stanford - Arch. Parlementaires, tome VIII)

Suivent les articles arrêtés :

- Abolition de la qualité de serf et de la mainmorte, sous quelque dénomination qu'elle existe.

- Faculté de rembourser les droits seigneuriaux.

- Abolition des juridictions seigneuriales.

- Suppression du droit exclusif de la chasse, des colombiers, des garennes.

- Taxe en argent, représentative de la dîme.

- Rachat possible de toutes les dîmes, de quelque espèce que ce soit.

- Abolition de tous privilèges et immunités pécuniaires.

- Egalité des impôts, de quelque espèce que ce

soit, à compter du commencement de l'année 1789, suivant ce qui sera

réglé par les assemblées provinciales.

- Admission de tous les citoyens aux emplois civils et militaires.

- Déclaration de l'établissement prochain d'une justice gratuite, et de la suppression de la vénalité des offices.

- Abandon du privilège particulier des provinces

et des villes. Déclaration des députés qui ont des mandats impératifs,

qu'ils vont écrire à leurs commettants pour solliciter leur adhésion.

- Abandon des privilèges de plusieurs villes, Paris, Lyon, Bordeaux, etc.

- Suppression

du droit de déport (perception du revenu d'un diocèse par son évêque

pour une durée limitée) et vacat (droits de succession), des annates

(impôts du pape), de la pluralité des bénéfices.

- Destruction des pensions obtenues sans titres.

- Réformation des jurandes

- Une médaille frappée pour éterniser la mémoire de ce jour

Il est précisé en plus qu'il sera joué un « Te Deum solennel, et l'Assemblée nationale en

députation (se rendra) auprès du Roi, pour lui porter l'hommage de l'Assemblée, et

le titre de Restaurateur de la liberté française, avec prière

d'assister personnellement au Te Deum. Les cris de vive le Roi! les

témoignages de l'allégresse publique, variés sous toutes les formes,

les félicitations mutuelles des députés et du peuple présent, terminent

la séance. Avant de la lever, M. le président lit une lettre qui lui

est écrite par MM. Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, Le Franc

de Pompignan archevêque de Vienne, et M. le comte de La Tour-Du-Pin,

appelés par le Roi au ministère. (...) La séance est suspendue à deux

heures après minuit, et continue à demain midi. »

Source : Bib. de Stanford - Archives Parlementaires, tome VII, du 5/05 jusqu'au 15/09/1789

|

5 août : A l'Assemblée, à la présidence siège M. Le Chapelier, à la fin

des échanges M. le comte de Montmorency fait la lecture de

l'arrêté, tel qu'il a été libellé par le comité de rédaction. Le projet

d'arrêté stipule, « considérant,

1° Que dans un État libre, les propriétés doivent être aussi libres que les personnes ;

2° Que la force de l'Empire ne

peut résulter que de la réunion parfaite de toutes les parties, de

l'égalité des droits et des charges ;

3° Que tous les membres

privilégiés, et les représentants des provinces et des villes se sont

empressés de faire, comme à l'envi, au nom de leurs commettants, entre

les mains de la nation, la renonciation solennelle à leurs droits

particuliers et à tous leurs privilèges ; Et il est suivi de 19

articles faisant loi reprenant les arrétés de la nuit !

6 août :

A la Constituante, le député Buzot déclare que les biens du clergé sont

à la nation et l'on continue de parler des droits de chasse.

7 août : De retour à Paris, M. l'abbé d'Eymard, député Alsacien, ainsi

que pour M. de Rohan, exprime ses regrets de n'avoir pu pas se rendre

plus rapidement à l'Assemblée et l'explique en raison des troubles

survenus en Alsace. Le Garde des sceaux expose à l'Assemblée les «

malheurs

publics » et M. Necker demande un emprunt de 30 millions. Il est décidé

dans la capitale d'un arrêté de la

Commune pour faire cesser les attroupements sé́ditieux.

8

août : A la Constituante, une députation de la ville de Saint-Denis se

présente à la barre pour obtenir le pardon de ceux qui ont assassinés

le maire le 2 août à Saint-Denis. La requête est prise en considération par le

Président de la séance. Une députation des habitants de la Guadeloupe,

introduite à la barre, présente une pétition qui a pour but de : 1°) fixer

le nombre de députés à l'Assemblée nationale pour l'île ; 2°) déterminer les formes

de l'élection ; 3°) d'accepter provisoirement les députés

présents en attendant leur confirmation ou leur invalidation. Le Président

renvoie l'examen de la pétition au comité de vérification. Plus tard,

sur la question du crédit le député Buzot demande : « Pourquoi

répéter ici les emprunts? Oubliez-vous que c'est la forme la plus

onéreuse et la plus dangereuse qu'un gouvernement obéré puisse mettre

en usage? Avez-vous oublié que le gouvernement n'a cessé d'emprunter?

60.000.000 aux notaires, 24.000.000 à la caisse d'escompte, 89.000.000

d'anticipations, 69 millions de retard dans les rentes ; en un mot, car

je ne puis suivre tous ces emprunts accumulés, un total de 369.000.000 dont il est redevable, qu'il a empruntés de force ou de gré! »

Dimanche 9 août : Toujours à l'Assemblée constituante, sur l'emprunt, Pétion de Villeneuve refuse, « Le

projet de voter un emprunt sous notre caution individuelle ne peut pas

être admis. Nous violerions en cela l'esprit de nos mandats, quoique

nous parussions en observer la lettre. Plusieurs membres de l'Assemblée

pourraient ne vouloir pas se soumettre à la solidarité ; d'ailleurs,

les prêteurs ne se soucieraient pas d'être forcés de courir après leur

gage, et l'emprunt serait manqué ; il doit donc être fait au nom et

sous la garantie de la nation. C'est à nous de le voter librement, et

de surveiller par un comité l'emploi des deniers pour qu'ils ne soient

employés qu'à des besoins indispensables. Je propose donc

l'établissement de ce comité ; ce sera un sûr moyen de tranquilliser

nos commettants et d'inspirer de la confiance. L'intérêt proposé par le

ministre me paraît illégal. C'est en s'écartant de la loi que le

gouvernement a causé tous nos malheurs, et a sans cesse accru la masse

excessive de nos dettes. » L'Assemblée décrète l'emprunt de 30 millions à̀ 4,5 % : 2,6 millions seront souscrits.

10 août : A la chambre des députés à Versailles (jusqu'en octobre), il

est débattu de la dîme, l'impôt sur les récoltes prélevées par l'Église

catholique apostolique et romaine, et qui peut être dénommée

comme gallicane dans une voie autonome du saint Siège.

11 août : A Versailles, le roi « Mande et ordonne à tous les

officiers et gardes de ses capitaineries de continuer leurs fonctions

pour le fait seulement de la conservation des moissons et récoltes ;

enjoint aux maréchaussées de s'y réunir, aux milices bourgeoises d'y

veiller, et aux troupes réglées de prêter main-forte sur la réquisition

des officiers de police. Et sera la présente ordonnance imprimée et

affichée partout ou besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore. »

(Signé, Louis) Dans la capitale, Jean-Paul Marat fait imprimer le

numéro un du Moniteur patriote.

Ce qui devait être un de ses premiers périodiques rapidement sans

suite. Le Parlement de Paris prend son dernier acte de jugement, et

selon l'origine du condamné à mort. M. Louis Tonnelier de la ville de

Château-Landon incarcéré depuis 1787 à la Conciergerie, il se voit condamné

à être roué vif en place publique sur le marché de Château-Landon,

c'est-à-dire, « à avoir les bras, jambes, cuisses, reins rompus vifs, par l'exécuteur de haute justice ; » suite à son procès, son appel est au final rejeté. (Histoire parlementaire de la Révolution française, tome 3, page 48, MM. Buchez et Roux, 1834)

12 août : En Normandie, des émeutes éclatent à Caen, le major Belzunce

est mis à mort par le peuple pour avoir insulté la cocarde tricolore.

Le comité municipal démissionne le lendemain.

13 août : A Versailles, les membres de l'Assemblée se rendent chez le roi pour assister au Te Deum

en mémoire de la nuit du 4 août. M. Le Chapelier, président, s'adresse

là Louis XVI, et accepte le titre de restaurateur de la liberté

française. Parution du 1er numéro du Journal d’État et du Citoyen

de Louise-Félicité de Kéralio-Robert, première femme dirigeant une entreprise de

presse. Elle publiera dans d'autres titres dont le Mercure national

et s'investira en faveur de la République.

14 août : Une Lettre à M. Grégoire, député de Nancy est adressée

par les députés de la nation juive de Bordeaux. L'abbé Henri Grégoire (ci-contre en portrait)

avait été l'auteur au mois d'avril-mai 1789, d'une « Motion en faveur des Juifs,

précédée d'une notice historique, sur les persécutions qu'ils viennent

d'essuyer en divers lieux, notamment en Alsace, et sur l'admission

de leurs députés à la barre de l'Assemblée nationale. » (Source : Gallica-Bnf)

|

|

|

15 août : En ce jour férié et de l'Assomption

(de Marie, mère de Jésus), Louis XVI dans son carnet de notes

journalières, il écrit : « Bain, la grand-messe. vêpres, la procession et le salut. » Le roi avait le jour du 14 juillet noté : « Rien. » (Source : Archive.org, Louis Nicolardot, Journal de Louis XVI, page 136, Paris-1873)

Bateau de poudre arrêté au port Saint-Paul, estampe de Jean-Louis Prieur (Musée Carnavalet)

Bateau de poudre arrêté au port Saint-Paul, estampe de Jean-Louis Prieur (Musée Carnavalet)

16 août : A Paris, la découverte et l'arrêt d'un bateau de poudre au port Saint-Paul provoque des émeutes.

17 août : M. Stanislas de Clermont-Tonnerre, monarchiste en faveur

d'une nouvelle constitution (appelé monarchien) est élu à la tête de l'Assemblée par ses

pairs. Il sera à nouveau président des séances le 12 septembre en battant

deux de ses concurrents : MM. Pétion de Villeneuve et Redon,

et pour 15 jours dans un premier temps (système de rotation des

présidences avec vote, ainsi que pour les secrétaires chargés des

comptes-rendus).

18 août : Belgique, à Liège,

le prince-évêque est chassé par la

population, qui s'empare de l'hôtel-de-ville et de la citadelle, la

montée du prix du pain et la faim à l'origine de ce mouvement. A Paris,

réunion de 3.000 garçons tailleurs en face des Tuileries (actuel musée

du Louvre), pour demander 40 sous par jour, et de garçons perruquiers aux Champs-Élysées.

19

août : A Paris, en opposition à la Société des Amis des Noirs créée en 1788, est

fondé à l'hôtel de Massiac, le club du même nom, par de riches colons de

l'île de Saint-Domingue.

20 août : A Versailles, l'Assemblée commence l'examen de la déclaration

des droits de l'homme et du citoyen, par son préambule et les trois

premiers articles, dont le 1er article qui stipule que : Les

hommes naissent libres et demeurent égaux en droits. Les distinctions

sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » La déclaration des droits sera adoptée en totalité le 26 août.

21 et 22 août : Dans la capitale, la disette commence à se faire sentir et les boulangers rationnent le pain. Le jour suivant, « Paris

n'a offert, la journée du 22, rien de bien particulier ; il y a eu,

comme les jours précédents, des débats dans les districts, sur la

nomination des officiers pour la milice bourgeoise, et M. de La Fayette

a bien de la peine à les accorder. Les Architectes-Ingénieurs, chargés

de la démolition de la Bastille, présentèrent à ce général de la milice

citoyenne les boulets trouvés dans les murs, et lancés par l'armée du

grand Condé, sous la minorité de Louis XIV. » (Il est fait référence à la Fronde, 1648-1650) « Mon

Général, le présent que nous vous offrons est le seul digne de vous :

ce n'est ni de l'or ni des pierres précieuses, c'est du fer, ce sont

des boulets trouvés dans les mines de l'antre du désespoir et des

cachots de la douleur et du despotisme sont les plus nobles trophées

que l'on puisse dédier au héros-citoyen, que la liberté publique a

trouvé pour défenseur dans les deux mondes » (Source : Gallica-Bnf, Supplément aux Révolutions de Paris, page 6)

23 août : Devant la Constituante le député et pasteur Rabaut de Saint-Etienne déclare à la tribune : « Ainsi,

Messieurs, les Protestants font tout pour la patrie ; et la Patrie les

traite avec ingratitude : ils la servent en citoyens ; ils en sont

traités en proscrits : ils la servent en hommes que vous avez rendu

libres ; ils en sont traités en esclaves. Mais il existe enfin une

Nation Française, et c’est à elle que j’en appelle, en faveur de deux

millions de Citoyens utiles, qui réclament aujourd’hui leur droit de

Français. Je ne lui fais pas l’injustice de penser qu’elle puisse

prononcer le mot d’intolérance ; il est banni de notre langue, où il

n’y subsistera que comme un de ces mots barbares et surannés dont on ne

se sert plus, parce que l’idée qu’il représente est anéantie. Mais,

Messieurs, ce n’est pas même la Tolérance que je réclame ; c’est la

liberté ». Jean-Paul Marat publie un Projet de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, suivi d'un plan de Constitution juste, sage et libre, qu'il adresse au comité des cinq de l'Assemblée, en charge de préparer le préambule de la Constitution. (Source : Gallica-Bnf)

Lundi 24 août : A l'Assemblée sise à Versailles, Robespierre déclare, « Vous

ne devez pas balancer de déclarer franchement la liberté de la presse.

Il n'est jamais permis à des hommes libres de prononcer leurs droits

d'une manière ambiguë ; toute modification doit être renvoyée dans la

Constitution. Le despotisme seul a imaginé des restrictions : c'est ainsi qu'il est parvenu à atténuer tous les droits... Il n'y a pas de tyran sur la terre qui ne signât un article aussi modifié que celui qu'on vous propose. La liberté de la presse est une partie inséparable de celle de communiquer ses pensées. » La liberté de la presse est reconnue et met fin à la censure préalable. Parution du premier numéro de la Chronique de Paris,

ce quotidien est fait par MM. Aubin-Louis Millin de Grand-Maison et

l'abbé Noël François, directeurs de la publication et avec pour

contributeurs et collaborateurs : Nicolas de Condorcet, Joseph Delaunay, Rabaut Saint-Étienne, et Jean-François Ducos. « Avis au public : Ce

journal paraît depuis lundi. Il rend compte de tout ce qui se passe

d’intéressant dans la Capitale. On y trouve les nouvelles publiques et

particulières, l’analyse de toutes les nouveautés politiques et

littéraires, la notice des Pièces de théâtre des différents Spectacles,

les débuts, les anecdotes les plus piquantes, la nécrologie des hommes

célébrés, le cours des effets publics, l’annonce des spectacles, etc. » (Source : Gallica-Bnf)

25 août : A Versailles, les élus de Paris et M. de Lafayette sont reçus avec un certain dédain par la reine Marie-Antoinette.

|

Mercredi 26 août : Depuis Versailles, l'Assemblée vote de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, ci-contre.

De leur côté, les Juifs de Paris remettent une adresse à la Constituante : « convaincus

de la necéssité où sont tous les habitants d'un grand empire à se

soumettre à un plan uniforme de police et de jurisprudence. » et ils renoncent aux "privilèges" (ou Lettres patentes) d'avoir des représentants propres désignés par l'Etat. (Source : Persée, Philippe Sagnac - Les juifs et la Révolution, 1789-1791)

L'assemblée

municipale adopte le projet de règlement de la Garde nationale de

Paris. il est célébré un messe en musique à l'église Saint-Sulpice, où l'on interprète un Te Deum. En Normandie, 45 villages autour de Condé-sur-Noireau forment une alliance défensive.

|

|  |

27 août : Dans un

mémoire lu à l'Assemblée, M. Necker demande un second emprunt de 80

millions à 5%. A Paris, est organisé un attroupement de gens de maison, pour demander le renvoi des domestiques étrangers. Le décret de la Chambre impériale de

Wetzlar condamne la révolution de Liège.

28 août : A Versailles, ouverture des débats sur la constitution, le député Mounier lit son plan.

29 août : Parution du premier numéro du Journal des débats et des décrets,

de huit pages consacrées à l'Assemblée nationale et qui deviendront

rapidement quotidiennes. Le périodique est imprimé à Versailles chez M.

Baudouin, qui a racheté le titre au député du tiers de la sénéchaussée

de Clermont, M. J.F. Gaultier de Biauzat, avocat. Le journal était né

de la volonté d'informer ses administrés Clermontois et en tira un

bénéfice de popularité. Il sera racheté en 1795 par M. Bertin et édité

jusqu'en 1805 avant de changer de nom. (Disponible sur le site Retronews de la

Bnf)

30 août : Paris : La

discussion du veto provoque des mouvements de mécontentements. Aux

jardins du Palais-Royal, le marquis de Saint-Huruges est nommé au café

de Foy pour conduire une députation chargée de signifier aux partisans

du veto leurs vœux. La députation est escortée de 1.500 citoyens, mais

la garde nationale l’empêche de passer.

31 août : La

municipalité de Paris ferme trois des cinq ateliers de charité destinés aux sans-travail ou bras-nus. L'abbé Fauchet prononce son deuxième discours de sur la Liberté française

devant les districts réunis du faubourg Saint-Antoine. Les

députés des Juifs de Metz, des trois Évêchés, de Lorraine et d'Alsace

demandent à l'Assemblée d'avoir les mêmes droits civils que les

citoyens français : « Il

n'y a aucun inconvénient à nous laisser ce que nous avons été jusqu'à

ce jour, il y en aurait de grands, au contraire, à changer notre

existence. » (Source : Persée, M. Ph. Sagnac, Les Juifs et la Révolution)

IX – Le mois de septembre 1789

Mardi 1er septembre : Versailles,

à l'Assemblée constituante, Honoré-Gabriel de Mirabeau se prononce en faveur du veto absolu (ainsi que dans son journal Le courrier de Provence) ; en soirée, l'abbé Grégoire

demande à ce que le débat soit consacré à la situation des Juifs, ce

qui est lui est accordé. Dans la capital, il est pris un arrêté

de la Commune contre les attroupements, celle-ci organise de nombreuses

patrouilles au Palais-Royal, et le café de Foy est fermé. Un autre

arrêté́ empêche les colporteurs de crier aucun autre écrit que les décrets de l'Assemblée et les actes officiels.

Discours de Mirabeau

SUR LE VETO (1)

Buste de Mirabeau sculpté par Henri Frédéric Iselin (crédit Ch. de Versailles)

Buste de Mirabeau sculpté par Henri Frédéric Iselin (crédit Ch. de Versailles)

« Messieurs,

dans la monarchie la mieux organisée, l'autorité royale est toujours

l'objet des craintes des meilleurs citoyens ; celui que la loi met

au-dessus de tous devient aisément le rival de la loi. Assez puissant

pour protéger la Constitution, il est souvent tenté de la détruire. La

marche uniforme qu'a suivie partout l'autorité des rois n'a que trop

enseigné la nécessité de la surveiller. Cette défiance, salutaire en

soi, nous porte naturellement à désirer de contenir un pouvoir si

redoutable. Une secrète terreur nous éloigne, malgré nous, des moyens

dont il faut armer le chef suprême de la nation, afin qu'il puisse

remplir les fonctions qui lui sont assignées.

Cependant, si l'on considère de sang-froid les principes et la nature

du gouvernement monarchique, constitué sur la base de la souveraineté

du peuple ; si l'on examine attentivement les circonstances qui donnent

lieu à sa formation, on verra que le monarque doit être considéré

plutôt comme le protecteur des peuples que comme l'ennemi de leur

bonheur.

Deux pouvoirs sont nécessaires à l'existence et aux fonctions du corps

politique : celui de vouloir et celui d'agir. Par le premier, la

société établit les règles qui doivent la conduire au but qu'elle se

propose, et qui est incontestablement le bien de tous. Par le second,

ces règles s'exécutent, et la force publique sert à faire triompher la

société des obstacles que cette exécution pourrait rencontrer dans

l'opposition des volontés individuelles.

Chez une grande nation, ces deux pouvoirs ne peuvent être exercés par

elle-même ; de là, la nécessité des représentants du peuple pour

l'exercice de la faculté de vouloir, ou de la puissance législative ;

de là, encore, la nécessité d'une autre espèce de représentants pour

l'exercice de la faculté d'agir, ou de la puissance exécutive. Plus la

nation est considérable, plus il importe que cette dernière puissance

soit active; de là, la nécessité d'un chef unique et suprême, d'un

gouvernement monarchique dans les grands Etats, où les convulsions, les

démembrements seraient infiniment à craindre, s'il n'existait une force

suffisante pour en réunir toutes les parties et tourner vers un centre

commun leur activité .

L'une et

l'autre de ces puissances sont également nécessaires, également chères

à la nation. Il y a cependant ceci de remarquable : c'est que la

puissance exécutive, agissant continuellement sur le peuple, est dans

un rapport plus immédiat avec lui ; que, chargée du soin de maintenir

l'équilibre, d'empêcher les partialités, les préférences vers

lesquelles le petit nombre tend sans cesse au préjudice du plus grand,

il importe à ce même peuple que cette puissance ait constamment en main

un moyen sûr de se maintenir.

Ce moyen existe dans le droit attribué au chef suprême de la nation

d'examiner les actes de la puissance législative, et de leur donner ou

de leur refuser le caractère sacré de la loi. »

Mirabeau

cherche à établir que l'alliance nécessaire entre le prince et le

peuple n'est durable qu'à ce prix ; cependant ce veto ne devra exister

que lorsque la Constitution sera définitivement votée. Il ne méconnaît

pas les objections graves qu'on peut faire, mais elles disparaissent

devant cette vérité que le prince, s'il n'était armé du droit de veto

serait contraint de recourir aux coups de force. (2)

« Le prince est le

représentant perpétuel du peuple, comme les députés sont ses

représentants élus à certaines époques. Les droits de l'un, comme ceux

des autres, ne sont fondés que sur l'utilité de ceux qui les ont

établis.

Personne ne

réclame contre le veto de l'Assemblée nationale qui n'est effectivement

qu'un droit du peuple confié à ses représentants, pour s'opposera toute

proposition qui tendrait au rétablissement du despotisme ministériel.

Pourquoi donc réclamer contre le veto du prince, qui n'est aussi qu'un

droit du peuple confié spécialement au prince, parce que le prince est

aussi intéressé que le peuple à prévenir l'établissement de

l'aristocratie? Mais, dit-on, les députés du peuple dans l'Assemblée

nationale n'étant revêtus du pouvoir que pour un temps limité, et

n'ayant aucune partie du pouvoir exécutif, l'abus qu'ils peuvent faire

de leur veto ne peut être d'une conséquence aussi funeste que celui

qu'un prince inamovible opposerait à une loi juste et raisonnable.

Premièrement, si le prince n'a pas de veto qui empêchera les

représentants du peuple de prolonger, et bientôt après d'éterniser leur

députation? (c'est ainsi, et non, comme on vous l'a dit, par la

suppression de la Chambre des pairs que le Long Parlement renversa la

liberté politique de la Grande-Bretagne.) Qui les empêchera même de

s'approprier la partie du pouvoir exécutif qui dispose des emplois et

des grâces? Manqueront-ils de prétextes pour justifier cette

usurpation? les emplois sont si scandaleusement remplis! les grâces si

indignement prostituées!

Secondement le veto soit du prince, soit des députés à l'Assemblée

nationale, n'a d'autre vertu que d'arrêter une proposition; il ne peut

donc résulter d'un veto, quel qu'il soit, qu'une inaction du pouvoir

exécutif à cet effet. »

Mirabeau énumère les principales objections que l'on pourrait faire à cette prérogative du veto et s'efforce de les réfuter.

« Passez

de cette considération aux instruments du pouvoir qui doivent être

entre les mains du chef de la nation. C'est à vingt-cinq millions

d'hommes qu'il doit commander ; c'est sur tous les points d'une étendue

de trente mille lieues carrées que son pouvoir doit être sans cesse

prêt à se montrer pour protéger ou défendre : et l'on prétendrait que

le chef, dépositaire légitime des moyens que ce pouvoir exige, pourrait

être contraint de faire exécuter des lois qu'il n'aurait pas

consenties! Mais par quels troubles affreux, par quelles insurrections

convulsives et sanguinaires voudrait-on donc nous faire passer pour

combattre sa résistance? Quand la loi est sous la sauvegarde de

l'opinion publique, elle devient vraiment impérieuse pour le chef que

vous avez armé de toute la force publique : mais quel est le moment où

l'on peut compter sur cet empire de l'opinion publique?

N'est-ce pas lorsque le chef du pouvoir exécutif a lui-même donné son

consentement à la loi et que ce consentement est connu de tous les

citoyens? N'est-ce pas uniquement alors que l'opinion publique la place

irrévocablement au-dessus de lui, et la force, sous peine de devenir un

objet d'horreur, à exécuter ce qu'il a promis? Car son consentement, en

qualité de chef de la puissance exécutive, n'est autre chose que

l'engagement solennel de faire exécuter la loi qu'il vient de revêtir

de sa sanction. Et qu'on ne dise pas que les généraux d'armée sont

dépositaires de très grandes forces et sont néanmoins obligés d'obéir à

des ordres supérieurs, quelle que soit leur opinion sur la nature de

ces ordres. Les généraux d'armée ne sont pas des chefs héréditaires ;

leur personne n'est pas inviolable ; leur autorité cesse en la présence

de ceux dont ils exécutent les ordres : et si l'on voulait pousser plus

loin la comparaison, l'on serait forcé de convenir que ceux-là sont,

pour l'ordinaire, de très mauvais généraux, qui exécutent des

dispositions qu'ils n'ont pas approuvées. Voilà donc le danger que vous

allez courir. Et dans quel but? »

La

nation sera donc plus tranquille et courra moins de risques de

retourner au despotisme (comme la Suède par exemple) si le roi est

pourvu du droit de veto.

« Par une suite de ces considérations puisées dans le cœur humain et

dans l'expérience, le roi doit avoir le pouvoir d'agir sur l'Assemblée

nationale, en la faisant réélire. Cette sorte d'action est nécessaire

pour laisser au roi un moyen légal et paisible de faire à son tour

agréer des lois qu'il jugerait utiles à la nation, et auxquelles

l'Assemblée nationale résisterait. Rien ne serait moins dangereux ; car

il faudrait bien que le roi comptât sur le vœu de la nation, si, pour

faire agréer une loi, il avait recours à une élection de nouveaux

membres, et quand la nation et le roi se réunissent à désirer une loi,

la résistance du corps législatif ne peut plus avoir que deux causes :

ou la corruption de ses membres, et alors le remplacement est un bien ;

ou un doute sur l'opinion publique, et alors le meilleur moyen de

l'éclairer est, sans doute, une élection de nouveaux membres.

Je me résume en un seul mot, messieurs : annualité de l'impôt,

responsabilité des ministres ; et la sanction royale, sans restriction

écrite, mais parfaitement limitée de fait, sera le palladium de la

liberté nationale, et le plus précieux exercice de la liberté du

peuple. »

Note :

1. Le projet de Constitution proposait de donner au roi un droit de

veto sur les décisions de l'Assemblée. Trois partis s'étaient formés :

les uns proposaient le veto absolu ; les autres le veto suspensif ;

d'autres enfin étaient d'avis de donner à l'Assemblée la

toute-puissance. Mirabeau prit la parole en faveur du veto suspensif.

2. Annotations de Joseph Reinach en gras et en italique.

Source : Gallica-BnF, Joseph Reinach, L'Éloquence française

depuis la Révolution jusqu'a nos jours, pages 4 à 9, éditeur Delagrave (Paris, 1894)

|

2 septembre : A Versailles, sont lus les discours de MM. Barnave et de Target en faveur du veto

suspensif. A Paris, il est procédé à l'arrestation de M. de Saint-Huruge au Palais-Royal et des patrouilles

saisissent brochures et journaux.

3 septembre : A l'Assemblée, le débat sur le véto continue.

4 septembre : A la Constituante, le député Mounier fait un rapport au nom du du comité de la constitution et un discours sur les deux chambres et le veto absolu.

5 septembre : A l'Assemblée, le débat sur le véto continue, avec des

interventions de MM. Mounier, Piéton et Thouret. Louis XVI demande aux

évêques de faire des prières publiques pour favoriser le retour au

calme.

6 septembre : Versailles, l'épouse du comte d'Artois émigre,

Marie-Thérèse de Savoie accompagnée de sa suite rejoint son mari à

Turin (Royaume de Sardaigne).

Dons patriotiques des femmes en blanc, estampe de Nicolas Ponce

Dons patriotiques des femmes en blanc, estampe de Nicolas Ponce

7 septembre : À l'Assemblée, 11

femmes et filles d'artistes, vêtues de blanc, viennent offrir leurs

bijoux : commencement des « dons patriotiques » Ils seront réguliers

et en général en début des séances parlementaires, après la lecture du

compte-rendu de la veille et de l'ordre du jour, qui peuvent être

suivis d'Adresses ou des pétitions avec ou sans députation.

8 septembre : A Versailles, Louis XVI reçoit l'ambassadeur du royaume de

Sardaigne, une rencontre non

mentionnée dans son carnet mensuel.

9 septembre : Le maire de Troyes, M. Claude Huez est accusé d'avoir empoisonné

les farines, il est mis à mort, son cadavre traîné dans les rues.

10 septembre : L'Assemblée décide que le corps législatif ne sera

composé que d'une chambre ou mono-caméral ; elle discute une adresse de la ville de

Rennes qui déclare traîtres à la patrie ceux qui acceptent le veto,

et création d'un comité pour la réforme de la jurisprudence

criminelle.

11 septembre : La Constituante refuse d'entendre la délibération

du Conseil du roi sur le veto. À l'issue d'une séance tumultueuse, le vote en faveur du « veto

suspensif » est accordé au roi par 673 voix contre 325. Ce qui fut un compromis entre le veto

irrévocable et pas de veto du tout. Des "partis" ou coalitions font jour, au moins cinq

se forment.

Siégent, à partir de la droite de l’hémicycle :

- Les « Noirs », le camp des contre-révolutionnaires (libéraux

conservateurs ou monarchistes), regroupant les

ultras de la noblesse et du clergé comme l’abbé Maury, Cazalès, le

comte de Montlozier, le vicomte de Mirabeau (l'oncle). Ils étaient

environ 300 députés.

- Les « Monarchiens » ou « Anglomanes » on retrouve, MM. Malouet, Mounier, et

Clermont-Tonnerre, Lally-Tolendal, qui prônent une monarchie constitutionnelle à

l’anglaise et pour deux chambres. (environ 300 membres)

Siégent, du centre à la gauche de l’hémicycle :

- Le « parti dit national », avec Sieyès et

Honoré de Mirabeau, plus que jamais ambiguë au sein d'une

tendance fluctuante et mouvante, représentative de son centre de

gravité au début … et le secrétaire de Mirabeau est un certain Danton

(élu

seulement en 1792, ou hormis son district, il est impliqué dans les transactions sonnantes et

trébuchantes entre Louis XVI et Mirabeau). C'était le groupe le plus

imposant au commencement.

- Les « Patriotes »

unis dans un triumvirat : Duport, Alex-Lameth et Barnave qui se

détachera du centre, comme des minoritaires.

- Les « Minoritaires » ou les « Démocrates », avec Robespierre, Buzot, l’abbé Grégoire, Prieur de la Marne, Pétion de Villeneuve.

12 septembre : A Paris, parution du premier numéro du Publiciste parisien puis rapidement L’Ami du Peuple de Marat, journaliste, ci-contre en gravure (Source : Gallica-Bnf). La Société des Citoyens de Couleur, colons américains est créée. A l'Assemblée, il est décidé que la

législature sera de 4 ans. Démission du comité de constitution composé de MM.

Mounier, Lally, Clermont-Tonnerre (il est toutefois élu président de l'Assemblée), Bergasse, Talleyrand, Sieyès. À Orléans,

émeute, un convoi de grain est attaqué, des habitants de Saint-Sauveur

et d’Olivet tentent d’entrer en ville pour piller les boulangeries.

La révolte est réprimée par la garde nationale, 90 tués.

|

|  |

13 septembre : A Versailles, il éclate une révolte

de la faim, la foule veut pendre un boulanger et dévaste sa

maison. A Orléans un meneur est pendu, en guise de protestation les gens du

peuple ont retiré leurs cocardes. Le pape, Pie VI, écrit à Louis XVI qu’il

veut éviter une rupture avec la France.

14 septembre : Le faubourg Saint-Antoine va en procession pour̀

Sainte-Geneviève, portant un modèle de la Bastille en carton haut de

quatre pieds (environ 1 mètre et 20 cm). A Tréguier, l’évêque publie un mandement contre les

droits

de l’homme et l’abolition de la féodalité.

15 septembre : L'Assemblée décrète la personne du roi inviolable et

sacrée, et discussion sur la succession de la couronne. La disette à

Paris, les boulangeries sont assiégées. Camille Desmoulins publie son Discours de la Lanterne aux parisiens :

«

Quels remerciements ne vous dois-je pas? Vous m'avez rendu à jamais

célèbre et bénie entre toutes les lanternes. (...) Il cherchait un

homme, j'en ai trouvé 200 mille. (...) Chaque jour je jouis de l'extase

de quelques voyageurs Anglais, Hollandais ou des Pays-Bas, qui me

contemplent avec admiration ; prise qu'une lanterne ait fait plus en

deux jours que tous leurs héros en cent ans. »

Source : Gallica-BnF, 68 feuillets

16 septembre : A Paris, sur la base d'un rapport de l'avocat

Jacques-Alexis Thuriot de la Rosière, l'assemblée des représentants de

la commune décide de rassembler en un seul endroit les papiers ou

archives de la Bastille ; « considérant

que ces papiers sont infiniment importants, qu'il est essentiel de les

examiner, d'en faire l'analyse et même de la rendre publique ».

17 septembre : Charles-Henri d'Estaing, commandant de

la garde citoyenne de Versailles, engage la municipalité à requérir

un régiment pour le maintien de l'ordre.

| 18 septembre : La

lettre du roi, contenant ses observations critiques sur les décrets du

4 août, provoque le mécontentement de l’Assemblée. Motion de Volney,

elle demande l'élection d'une nouvelle assemblée, « véritablement

nationale ». Et le colon et propriétaire à Saint-Domingue, M. Moreau de Saint-Méry (en portrait ci-contre) est admis comme député de la Martinique à la Constituante. A Paris, le libraire Luchet du

Journal de la Ville est assiégé par des garçons boulangers, lui

reprochant d'avoir publié que le pain contenait de la chaux. |

|  |

19 septembre : Les

60 districts de Paris élisent la nouvelle assemblée générale des

représentants de la Commune. A Versailles, à l'Assemblée la motion de Volney, à

laquelle s'oppose Mirabeau, est renvoyée. Le président redemande au roi la promulgation des arrêtés du 4 août. A

Rouen, la puissante machine à filer d'un filassier est démantelée,

et sa boutique mise à sac.

20

septembre : En Martinique, à Saint-Pierre et Fort-Royal

(Fort-de-France) sont organisées des fêtes patriotiques, où sont

portées des cocardes tricolores. Le comte de Vioménil, le nouveau

gouverneur de l'île depuis avril est dans un premier temps réticent aux

manifestations patriotiques. (Source : Manioc, J. Lucrèce, Histoire de la Martinique, page 97)

21 septembre : A la Constituante, sous la présidence de M.

Clermont-Tonnerre, à la séance du matin, celui-ci lit la lettre que lui

a remis la vieille le roi : « sur

la demande faite à Sa Majesté d'ordonner la promulgation des arrêtés

des 4 août et jours suivants, et de revêtir de sa sanction le décret

porté par l'Assemblée nationale, le 18 du courant, concernant les

grains. » Sa réponse est :

« Vous

m'avez demandé, le 15 de ce mois, de revêtir de ma sanction vos arrêtés

des 4 août et jours suivants ; je vous ai communiqué les observations

dont ces arrêtés m'ont paru susceptibles ; vous m'annoncez que vous les

prendrez dans la plus grande considération, lorsque vous vous occuperez

de la confection des lois de détail qui seront la suite de vos arrêtés.

Vous me demandez en même temps de promulguer ces mêmes arrêtés : la

promulgation appartient à des lois rédigées et revêtues de toutes les

formes qui doivent en procurer immédiatement l'exécution ; mais comme

je vous ai témoigné que j'approuvais l'esprit général de vos arrêtés et

le plus grand nombre des articles en leur entier, comme je me plais

également à rendre justice aux sentiments généreux et patriotiques qui

les ont dictés, je vais en ordonner la publication dans tout mon

royaume. La nation y verra, comme dans ma dernière lettre, l'intérêt

dont nous sommes, animés pour son bonheur et pour l'avantage de l'État

; et je ne doute point, d'après les dispositions que vous manifestez,

que je ne puisse, avec une parfaite justice, revêtir de ma sanction

toutes les lois que vous décréterez sur les divers objets contenus dans

vos arrêtés. J'accorde ma sanction à votre nouveau décret du 18 de ce mois, concernant les grains. »

Versailles, ce 20 septembre 1789, signé, LOUIS. Cette réponse est reçue avec acclamation et reconnaissance.

Source : Bib. de Stanford - Archives Parlemenataires, tome IX, page 53

22 septembre : A Versailles est voté l'article premier de la Constitution : « Le

gouvernement français est monarchique. Il n'y a point en France

d'autorité supérieure à la loi ; le roi ne règne que par elle. »

A Paris, les districts de la Trinité, des Petits-Pères et des

Cordeliers demandent l'éloignement des troupes. Le compositeur

M. Johann C. Vogel - décédé en 1788 - est interpréte en public avec son

opéra en français Démophon, une oeuvre musicale très prisée durant la Révolution et l'Empire.

23 septembre : A la Constituante sont promulgués des décrets sur le pouvoir législatif et le pouvoir

exécutif et il est procédé à la suspension de la collation des bénéfices

ecclésiastiques.

24 septembre : À l'Assemblée, M. Jacques Necker

présente un tableau déplorable de la situation des finances et

du crédit, et demande une contribution au quart du revenu. (Source : Persée.fr, Rapport de M. Necker, premier ministre des finances, sur l'état annuel des finances)

Vendredi 25 septembre : La Constituante débat sur la dédicace de l'édition des

Œuvres de Voltaire par M. Palissot, et décide de ne recevoir aucune

dédicace. Un décret annonce la suppression de la gabelle et fixant le

prix du sel à 6 sols la livre. Le n°15 de l'Ami du peuple est dénoncé

à l'assemblée de la Commune, pour fausses inculpations contre son

administration.

26 septembre : A l'Assemblée est accepté le plan de M. Necker, vote de la

contribution volontaire au quart du revenu. Départ de Paris de Thomas

Jefferson, ambassadeur ou ministre des Etats-Unis, il est nommé au poste de Secrétaire

d'état dans son pays.

27 septembre : Paris, il est organisé une bénédiction des drapeaux de la garde nationale

parisienne à Notre-Dame, et l'on y joue un Te Deum solennel. A l'Assemblée, c'est le troisième discours de

l'abbé Fauchet sur la Liberté française.

28 septembre : En Alsace,

les Juifs sont mis sous la protection de la loi. A Paris les religieux

de Saint-Martin-des-Champs font l'offrande des biens de

l'ordre de Cluny. J.P. Marat via L'Ami du peuple dénonce la Commune de Paris.

29 septembre : A Versailles, à la Constituante, le rapport de M. Thouret est

déposé sur la division territoriale et administrative du royaume. En

Martinique, cette fois, c'est le Gouverneur M. de Vioménil qui organise

des fêtes à Fort-Royal et fraternise avec les planteurs et les "libres

de couleurs" (souvent des métis). (Source : Manioc, J. Lucrèce, Histoire de la Martinique, page 97)

30 septembre : Dans la capitale, la Commune décide de la libre circulation des imprimés.

X – Le mois d’octobre 1789

Jeudi 1er octobre : A

l'Assemblée, à la séance du matin, l'article 4 de la constitution est adopté sur le consentement des

repreésentants de la Nation à l'impôt et à l'emprunt : « Aucune

contribution en nature ou en argent ne peut être levée, aucun emprunt

direct ou indirect ne peut être fait autrement que par un décret exprès

des représentants de la nation. ». Ensuite M. Jacques Necker

présente la rédaction de son plan de finances. Le soir à Versailles est donné à l'Opéra royal, un

banquet en l'honneur de l'arrivée du régiment de Flandre pour plus de 200

convives organisé par les Gardes du corps. Durant le banquet la famille royale

vient saluer, la reine tenant par la main le dauphin. L'on boit

beaucoup de vin, l'on trinque à la famille royale, qui lors de son

passage est ovationnée, et l'orchestre joue : Ô Richard, Ô mon Roi d'André Gétry (Extrait du Ballet de l’Opéra Royal par le Concert Spirituel Choeur et orchestre de M. Hervé Niquet, 6 minutes).

Et la présence et la circulation de cocardes blanches signes des Gardes

du corps ou noires en

faveur de Marie-Antoinette sera très mal accueilli par les Parisiens,

le bruit de cette agape sera très mal perçu, quand le pain vient à

manquer.

2 octobre : La Constituante, à nouveau demande au roi l'acceptation des décrets du 4 août et la déclaration des droits. Dans la capitale, le banquet

des gardes du corps et du régiment de Flandre provoque la colère à

cause des propos contre-révolutionnaires, ainsi la circulation de la

rumeur enfle, le banquet devient une orgie dans la presse patriotique.

Et Marat, Danton et Desmoulins appelleront à marcher sur Versailles.

3 octobre : Il est décrété l'autorisation du prêt à intérêt (ancienne usure), à un taux fixé par la loi. Les Annales patriotiques et littéraires et affaires politiques de l'Europe, ce journal libre est rédigé par une Société d'écrivains patriotes et

dirigé par M. Louis-Sébastien Mercier, qui publie ce jour son premier

numéro sur 4 pages. Ce journal va paraître jusqu'en 1794. (Source : Gallica-Bnf)

4 octobre : A Paris, il est pris un arrêté au district des Cordeliers,

signé par Georges Danton dénonçant « l’orgie », et enjoignant à Motier de Lafayette

d'aller à Versailles demander le départ du régiment de Flandre. Dans la Chronique de Paris (page 202, n°51) on apprend que : « Dans

la nuit du 4 au 5 du courant, il a été commis à Versailles un vol

très-considérable, qu’on évalue à 300.000 livres. On soupçonne un nommé

Courciel, laquais, né près Besancon en Franche-Comté. On promet 200

louis aux personnes qui pourraient découvrir le coupable. »

| Lundi 5 octobre : A

la prison de Bicêtre, le prisonnier J.C.G. le Prévôt de Beaumont

(1726-1823, ci-contre en gravure), avocat de profession, ancien secrétaire du clergé de

France a été mis sous clef du temps de Louis XV pendant vingt-deux ans,

dans plusieurs géoles (la Bastille et Vincennes entre autres) ou lieux pour les insensés d'île de France comme

Charenton. Son crime, avoir dénoncé au moins un "pacte de famine", au

Parlement de Rouen, qui aurait été concerté entre MM. Laverdy, de

Sartine, Boutin, Amelot, J.P.C. Lenoir, Vergennes, etc., etc. Ce dernier

est rendu ce jour à la liberté . |

|  |

5 et 6 octobre : Marche

des femmes de Paris sur Versailles, le général Lafayette est à la traîne et

plutôt chahuté. M.

de Lafayette, parti de Paris, avec le consentement de la Ville, sa

marche est composée d’un corps d'armée de près de 15.000 hommes de la Garde nationale parisienne. Le lendemain matin, il fait mettre toute la troupe en rang de bataille sur la Place D’arme. Il est

tombé une forte pluie une partie de la nuit et se produisent des

averses dans la matinée du 6 octobre. Vers 1 heure du matin, les

députés retournent à l'Assemblée au son du tambour. Dans la nuit, le

roi accepte enfin les décrets du 4 août et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. A 6 heures,

éclatent de violents incidents devant le château, qui est envahi par le

peuple ; des Gardes du corps sont poursuivis et tués dans les

appartements et le parc. Après l'intervention de la Garde nationale, le

roi annonce au balcon son choix de se rendre à Paris.

Les Parisiennes dont les Dames de la Halle, 3 à 4.000 femmes selon L.S. Mercier ramènent ainsi le roi dans la

capitale, pour y faire sa résidence principale. Les époux royaux sont

escortés par la Garde nationale, et d’une partie du régiment de Flandre. L'Assemblée se déclare inséparable du roi. Sont de retour dans la capitale : « le boulanger, la boulangère et le petit mitron », c'est-à-dire, le roi, la reine et le dauphin. Après le 14 juillet, cela a été la deuxième plus grande

manifestation populaire de l'année.

|

Stanislas Maillard (*) porte-parole des Parisiennes

devant la Constituante à Versailles

Stanislas Maillard (*) Stanislas Maillard (*)

A peine M. Target finissait de parler, qu'une députation d'un

très-grand nombre de citoyennes de Paris, déjà arrivées à Versailles,

se présente à la barre. Maillard est à leur tète, et porte la parole.

Maillard : « Nous sommes venus à

Versailles pour demander du pain, et en même temps pour faire punir les

gardes du corps qui ont insulté la cocarde patriotique. Les

aristocrates veulent nous faire périr de faim. Aujourd'hui même on a

envoyé à un meunier un billet de 200 livres, en l'invitant à ne pas

moudre, et en lui promettant de lui envoyer la même somme chaque

semaine.

L'Assemblée pousse un cri d'indignation, et de toutes les parties de la salle, on lui dit : Nommez !

Maillard :

« Je ne puis nommer ni les dénoncés, ni les dénonciateurs, parce

qu'ils me sont également inconnus ; mais trois personnes que j'ai

rencontrées le matin dans une voiture de la cour m'ont appris qu'un

curé devait dénoncer ce crime à l'Assemblée nationale.

Une voix s'élève alors à

la barre, et désigne M. l'archevêque de Paris. L'Assemblée entière

s'empresse de répondre que ce prélat est incapable d'une pareille

atrocité.

Maillard : « Je

vous supplie, pour ramener la paix, calmer l'effervescence générale et

prévenir des malheurs, d'envoyer une députation à MM. les gardes du

corps, pour les engager à prendre la cocarde nationale, et à faire

réparation de l'injure qu'ils ont faite à cette même cocarde.

Plusieurs membres

s'écrient que les bruits répandus sur les gardes du Roi sont

calomnieux. Quelques expressions peu mesurées, échappées à l'orateur,

lui attirent alors une injonction du président de se contenir dans le

respect qu'il doit à l'Assemblée nationale. Le président ajoute que

tous ceux qui veulent être citoyens peuvent l’être de leur plein gré,

et qu'on n'a pas le droit de forcer les volontés.

Maillard : « Il

n'est personne qui ne doive s'honorer de ce titre ; et s'il est, dans

cette diète auguste, quelque membre qui puisse s'en croire déshonoré,

il doit en être exclu sur-le-champ.

Toute la salle retentit

d'applaudissements, et une foule.de voix répètent : Oui, oui, tous

doivent l'être, nous sommes tous citoyens ! Au même instant, on apporte

à Maillard une cocarde nationale de la part des gardes du corps. Il la