|

|

| Une famille républicaine et fouriériste : Les Milliet ? |

|

Présentation

La famille Milliet et sa parenté avec la famille Payen est constitutive

de l’histoire d’une famille socialiste et républicaine. Des

Fouriéristes dans l’âme et d’esprit, qui est le fait d’une découverte

récente, me concernant, et fort instructive. Il s'agit de personnes

quasiment inconnues, s’il n’y avait ces courriers et sa mise en forme

près de

quarante ans plus tard par un de leurs fils. Il a fallu reconstituer

quelques éléments

généalogiques, se limiter à deux générations, parents et enfants, dont

notamment Alix et son frère Paul, le narrateur ou Jean-Paul son prénom

à l’état civil, et pour ne pas le confondre avec un homonyme

librettiste, plus son époux Henri Payen mort à son domicile des suites de graves

blessures aux côtés des troupes parisiennes fédérées.

Il ne s’agit pas de reconstituer une biographie familiale dans toute

son étendue, je ne peux que vous inviter à découvrir les deux tomes

publiés par Jean-Paul Milliet (1)

lors de la première guerre mondiale,

à qui nous devons une approche de la Commune de Paris hors des sentiers

battus,

et pas seulement. Nous sommes loin des querelles politiques et

militaires de l’Hôtel-de-Ville de la capitale, de ses annexes de mars à

mai 1871, mais dans l’étonnement, presque au milieu des ruines de la

guerre civile, à suivre une famille valeureuse et engagée, à la lecture

d’un échange de lettres reconstituées par un auteur féru en peinture et

en histoire de l’Art.

Paul Milliet, le rédacteur est venu un jour avec ses écrits sous le

bras demander en toute modestie, selon Charles Péguy, si les Cahiers

de

la Quinzaine pouvaient le publier. De plus, il disposait de textes

inédits de Victor Hugo et de Béranger. On imagine mal Chales

Péguy, à la fois mystique et patriote, sinon chrétien, républicain, et

socialiste hétérodoxe ou déjà dissident des premières heures de la

SFIO, le renvoyer pour ce motif, nous sommes en 1910 :

« C’est une véritable

bonne fortune pour nos cahiers que de pouvoir commencer aujourd’hui la

publication de ces archives d’une famille républicaine. Quand M. Paul

Milliet m’en apporta les premières propositions, avec cette

inguérissable modestie des gens qui apportent vraiment quelque chose il

ne manqua point de commencer par s’excuser, disant : - Vous verrez.

Il

y a là-dedans des lettres de Victor Hugo, de Béranger. (Il voulait

par

là s’excuser d’abord sur ce qu’il y avait, dans les papiers qu’il

m’apportait, des documents sur les grands hommes, provenant de grands

hommes, des documents historiques, sur les hommes historiques, et,

naturellement, des documents inédits.) (…) On y verra

comment le

tissu même du parti républicain était héroïque, et ce qui est presque

plus important combien il était cultivé ; combien il était classique ;

en un mot, pour qui sait voir, pour qui sait lire, combien il était

ancienne France, et, au fond, ancien régime. »

Charles

Péguy, Notre Jeunesse, page 2

Il

y aurait de quoi incliner que

la démarche était plus artistique, une

esthétique à cerner, sans en dénier l’intérêt historique. L'objet n'est

pas de vous dévoiler le contenu des textes ou les 4 chapitres de Paul Milliet sur la

Commune, mais vous inciter à lire ce qui a constitué un numéro des Cahiers de la Quinzaine

sur plus de 200 titres édités. Il a semblé utile d'y joindre

différentes explications dans l'idée de mettre en relief une famille admirable,

une perception de la république qui n'était pas encore gagnée. Et ce

que peut recouvrir l'oeuvre de Charles Fourier, et qui furent ses

héritiers?

Le

père Félix Milliet, ancien militaire, poète et rentier était un ex.

quarante-huitard (1848), il avait pris les routes de l’exil après le

coup d’état de Napoléon III en décembre 1851 avec sa famille en Suisse.

Son fils Jean–Paul, ainsi que son frère aîné Fernand ont aussi pas mal

parcouru de chemins et pays, d’abord comme soldats de carrière, du

temps de la coloniale, puis pour Jean-Paul à Rome pour des recherches

muséographiques. Il travailla pour la mise en oeuvre et la fabrication

de moules, pour des statuaires pas encore

recensées, ceci à partir de 1872 lors de son exil. Ce ne fut que

tardivement que les deux livres

d'Une famille de républicains fouriéristes. – les Milliet,

ont

été

publiés, le dernier tome, le fut deux ans avant sa disparition en 1918

avec un douzième livre et des rajoûts par rapport à l'édition initiale.

A ce titre, impossible de ne pas rendre compte de l’intérêt des textes

des Cahiers de la Quinzaine

dirigés par Charles, puis

Marcel Péguy, je

n’avais pas envisagé d’y trouver un si beau témoignage d’une famille

républicaine « disciple » de la pensée de Charles Fourier, et surtout

permet de connaître des acteurs connus et moins connus au quotidien et

à divers titres au sein de la Commune insurrectionnelle de Paris. J’y

suis venu grâce des recherches sur Bernard Lazare, que Charles Péguy a

mis en exergue dans ce même texte : « Notre

Jeunesse » au sujet de

l’affaire du capitaine Dreyfus : « Le plus grand de tous,

Bernard-Lazare, quoi qu’on en ait dit, quoi qu’on en ait, plus

lâchement, laissé dire, a vécu pour lui, est mort pour lui, est mort

pensant à lui. » (page 66)

« Les papiers de M.

Milliet que nous publierons donneront immédiatement l’impression

d’avoir eux-mêmes été choisis d’un monceau énorme de papiers. On ne

peut naturellement tout donner. À partir du moment où M. Milliet

m’apporta les premiers paquets de sa copie, un grand débat s’éleva

entre nous. Il voulait toujours, par discrétion, en supprimer. Mais

j’ai toujours tout gardé, parce que c’était le meilleur. On en avait

assez supprimé pour passer des textes à la copie, pour constituer la

copie elle-même. – Cette lettre est trop intime, disait-il. –

C’est

précisément parce qu’elle est intime que je la garde. Il avait marqué

au crayon les passages qu’il pensait que l’on pouvait supprimer.

J’achetai une gomme exprès pour effacer son crayon. Il voulait

s’effacer. Je lui dis : Paraissez au contraire. Un homme qui ne se

propose plus que de se rappeler exactement, fidèlement, réellement sa

vie et de la représenter est, devient lui-même le meilleur des papiers,

le meilleur des monuments, le meilleur des témoins ; le meilleur des

textes ; il apporte infiniment plus que le meilleur des papiers ; il

est infiniment plus que le meilleur des papiers ; il apporte, à

infiniment près, le meilleur des témoignages. »

Charles

Péguy, Notre Jeunesse, page 29

S’il pouvait y avoir une démarche

vieille France au regard de Péguy, pour autant ils ont été des

communards authentiques, même s’il faudrait utiliser le mot de «

communeux ». Le terme "communard" fut employé par les assaillants

Versaillais pour déterminer qui était à exécuter sur le champ. 150 ans

après, ce vocable est peu usité, qui plus est, cela mériterait une

analyse plus précise des langages populaires de l’époque. A l'exemple de certains

termes comme ambulance, ou ambulancière, ils ne correspondent plus à l’usage

courant qui leurs sont attribués, au plus significatif, il faudrait

parler d’hôpitaux de campagne et d’aides soignant(e)s. Au fil du temps,

le terme communard est devenu le plus courant et avait bien évidemment

une autre résonance en 1871 dans la bouche des bouchers de Thiers.

L’intérêt est dans la partie aveugle de ces bourgeois engagés aux côtés

des ouvriers et des soldats parisiens face aux actes sanguinaires des

armées de Thiers, ce qui en fait un apport spécifique, rare, qui

mérite d’être connu. Plus qu’un simple témoignage, il faut y voir un

document historiographique

sortant de l’ordinaire, et comme nous sommes en présence de plusieurs

membres de deux familles. Et plus, avec des amis de la famille de

Monsieur

Félix Milliet et Madame Louise Milliet (née de Tucé), il importe de

pouvoir comprendre une histoire familiale propre et singulière. De

comment s’y mélange l’histoire et le combat pour une république sociale

et démocratique, un ensemble constitutif de leurs engagements

respectifs.

A commencer par celui qui a rédigé ce texte, qui fut lors de la

Commune un jeune lieutenant au sein des Fédérés, Jean-Paul Milliet,

peintre et historien d’art. Il a été le rédacteur d’une « Famille

de républicain(e)s fouriéristes ». Cette histoire fait de correspondances a

été publiée en onze volumes dans les Cahiers de la Quinzaine et le

premier texte est paru en 1910. Le dixième livre en 1911, pour ce qui

nous concerne, et il évoque des événements intimes et politiques propres à

la Commune de Paris, à travers une famille pas vraiment ordinaire. Ou

peut-être pas, une famille que l’on pourrait qualifier de très

politisée et partageant un idéal commun la République. Leurs

attachements à certains idéaux de Fourier trouvaient sa relation avec

ce

qu’ils nommaient la Colonie, située dans l’ancien département

de

l’Oise, l’on peut parler d’un phalanstère de petite taille, ou plus

exactement d’un

groupement de sociétaires, dont Louise Milliet a été

l’administratrice des lieux. La Colonie était composée en son sein d'une quinzaine de

familles dans les années 1860 (à ne pas confondre avec celui de Guise

dans l’Aisne bien plus imposant).

Félix Milliet, Louise de Tucé et leurs enfants

« Mon père, dont la

famille était originaire de Savoie, rappelait par ses traits le type

des anciens Allobroges (sic) : cheveux châtains, qui ne blanchirent

jamais, et grande moustache d'un blond roux. Sa taille était un peu

au-dessous de la moyenne ; son teint coloré et ses yeux gris

extrêmement vifs marquaient un tempérament à la fois sanguin et

nerveux. Son caractère primesautier était sensible, passionné,

bouillant, irascible, mais sans rancune, franc, loyal, affectueux et

bon. La probité lui était si naturelle qu'il ne concevait même pas la

possibilité de la moindre atteinte à la délicatesse. Son

désintéressement absolu et son dévouement à ses principes lui

attirèrent de nombreuses et durables sympathies. »

Paul

Milliet, Une

famille de républicains fouriéristes : les Milliets. Tome I, la vie

familiale

Félix Milliet naquit en 1811 à Valence dans la Drôme, il

décéda en 1888

à Paris (5e). Devenu orphelin très tôt de ses parents, il fut pris en

charge par son oncle, directeur de la manufacture des armes de

Saint-Etienne. Jeune adulte, il se forma un temps au droit lors de ses

études universitaires, toutefois après 1830, il bifurqua et s’engageait

dans la cavalerie en se présentant à l’école de Saint-Cyr. Il passa de

sous-officier à capitaine des hussards, et fut amené à vivre dans

diverses garnisons : Pontivy, Alençon, Montoire. Il démissionna en 1844

depuis son cantonnement du Mans pour se consacrer à la poésie, à la

rédaction de chansons contestataires, dans lesquelles il s’affirma

comme un chansonnier en vogue, « à la manière de Béranger » et avec les

encouragements de celui-ci.

|

|

|

Milliet père a connu un certain succès au

point d’alerter les autorités publiques sur ses convictions

républicaines, et passer pour un agitateur, si ce ne n'est pour un dangereux

conspirateur... Il manifesta ainsi son rejet viscéral de la tyrannie,

entre autres, dans le journal irrégulier, ou souvent saisi, le Bonhomme

Manceau, qui connut divers titres en raison de la censure. Il rédigea ainsi sa : « haine de

la

tyrannie, la pitié pour ceux qui souffrent, l’aspiration vers une

organisation plus équitable de la société, la foi dans un avenir de

paix et d’harmonie mondiale ». (2)

|

|

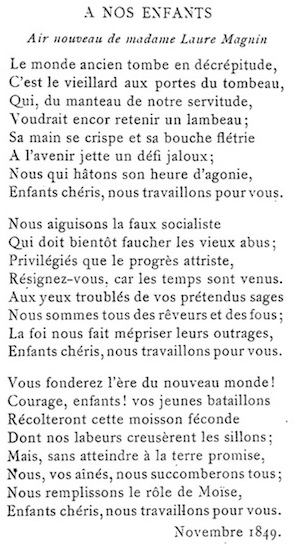

Chanson de Félix Milliet

|

Félix Milliet se revendiqua démocrate, socialiste, il fut un disciple de

Fourier, comme une bonne part de ses contacts, il a été surtout un

proche de Victor Considérant, ami de la famille. Tous les deux furent

des francs-maçons plutôt actifs, V. Considérant devint membre de

l’internationale en 1869 après son retour des Etats-Unis et a participé

à la Commune parisienne.

« Socialiste

convaincu, F. Milliet n'était pas partisan de la « guerre des classes

» (note : langage plus propre à G. Sorel). Pour lui, le peuple est

composé de tous les citoyens, riches et

pauvres, Français et étrangers. Déjà les haines de races (comprendre

entre nationalités ou nationaux) tendent à disparaître ;

l'internationalisme et le

pacifisme rendront de plus en plus rares les guerres de conquêtes, mais

non la guerre sociale entre patrons et ouvriers. Une répartition plus

équitable des richesses entre le capital, le travail et le talent, peut

seule arrêter cette lutte fratricide, aussi folle et aussi condamnable

que le chauvinisme d'autrefois. »

Paul

Milliet, Une famille de républicains fouriéristes : les Milliets.

Tome I, chansons

politiques, page 43

Plusieurs années auparavant Félix

et

Louise Milliet, cette dernière faillie engager sa dot pour un élevage de chevaux, au

désespoir de

sa mère. Le couple s’était trouvé associé à

son projet « utopiste », avec la création d’un phalanstère au Texas

(1852), qui périclita rapidement en quelques années. Cependant ils

restèrent en Europe, ne suivirent pas V. Considérant outre-Atlantique.

Les

époux Milliet devinrent sociétaires à parts égales dans le

couple, puis Alix, leur fille repris le flambeau du mouvement

phalanstérien, ainsi tous les trois se consacrèrent à ce qui n’a été

qu’un «

phalanstérion » (un petit phalanstère) de 37 hectares dans la forêt de

Rambouillet, appellé par les Milliet la « Céleste

Colonie », toujours

en activité à Condé-sur-Vesgre. A ne pas confondre avec l’imposant

familistère de Guise situé dans l’Aisne, la dite Colonie resta

à cet

égard plus modeste, en construction et nombre de propriétaires des

lieux.

« Notre ancien

collègue, le Dr Barbier, du Mans, avait pris une part non

moins active aux travaux de la Loge des Arts et Commerce et aux

campagnes de la presse républicaine. Le petit journal, qu'il rédigeait

avec F. Milliet et Silly, « Jacques Bonhomme », se réclamait de

l'immortel programme de « la Montagne », pour dénoncer les « prétentions

dynastiques et dictatoriales qui os[aient] menacer la

République. »

(…) Quant au sieur « Barbier Jacques-François. 40 ans,

médecin, rue de Bône, 1 », il était porté sur la liste des 36

citoyens

honorés des attentions du préfet Migneret, et observés par la police «

comme soupçonnés de donner l'impulsion et

d'être chefs de section dans

le parti socialiste ». Il fut de ceux qui, le 5 décembre

1851,

tinrent conseil chez Fameau pour décider d'une prise d'armes. Il était

trop tard. Le mouvement n'eut pas lieu ; mais Barbier n'en était pas

moins compromis. Placé d'abord sous la surveillance de la police, avec

interdiction de séjour dans la Sarthe, et menacé de pis, il put,

déguisé en prêtre, échapper aux sbires, et gagner Jersey. L'île était

pleine de réfugiés. Autour de V. Hugo, de Schoelcher, de Pierre Leroux,

de Vacquerie, gravitait un petit monde cosmopolite, d'ailleurs un peu

mêlé. »

Bulletin

de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, pages 440

et 441 (1911)

Quant à Félix Milliet établit dans

la ville du Mans, le chef-lieu de la Sarthe, plutôt ancré dans des

convictions républicaines fortes, il participa avec ses amis de

condition bourgeoise, comme le docteur Barbier que l’on vient de citer (son

fils Fernand sera l'époux de sa fille), en tant qu’orateur de la

loge maçonnique, il se fit remarquer comme activiste lors de la

révolution de 1848.

Milliet père a été l’auteur de chansons subversives

relayées par le groupement de « Propagande démocratique et sociale » en

1850. Après le coup d’état de Napoléon III du 2 décembre 1851, 250

sarthois républicains furent arrêtés, dans le groupe des accusés, Félix

Milliet. Il se vit bannir de France et envoyé à Nice. Mais il s’échappa

et prit l’exil depuis Valence pour la Suisse, où il résida et milita de

même pour ses convictions, avant de se voir expulsé pour son activisme

maçonnique et républicain, par le Conseil fédéral, sous la pression de

l’ambassadeur français.

|

|

Chanson de Félix Milliet

|

Puis il se rendit à Londres

un court temps

avant de rejoindre avec de faux papiers son épouse et ses enfants à

Samoëns en Savoie, pas encore française (ou pas avant 1860), sous

tutelle Piémontaise. De même, le temps de son exil, il a enseigné le

dessin dans un collège de Bonneville à partir de 1853, et il n'a pu

remettre les pieds à Genève qu'à partir de 1858.

Plus que probable, Félix et

Louise Milliet profitèrent de l’amnistie de

1859 pour revenir sur le territoire national, ce qui correspondit peu

ou prou vers 1860 à leur arrivée et installation dans la capitale

boulevard Saint-Michel avec la cadette, Louise, mais sans le fils aîné

Fernand, officier d’active était mobilisé en d’autres lieux ou

casernements. Entre-temps, la petite Jeanne était morte. Sa fille Alix

à

la même période allait se marier avec Henri Payen. Après les

épousailles, ils s’installèrent dans le 10e arrondissement (rue

Martel) rejoint par son frère Jean-Paul.

Lors du second siège et de la Commune de Paris en avril et mai 1871, le

père se trouvait à la « Colonie » dans l’Oise (l’ancien département,

aujourd’hui dans les Yvelines) où il passait sa retraite, après avoir

connu des ennuis de santé. Sinon il se consacra

à la peinture, au jardinage, et aux activités quotidiennes en tant que

sociétaire. Contrairement à Louise son épouse, une femme de

tempérament, qui a vécu les événements de la Commune jusque sous ses

fenêtres, non loin du Palais du Luxembourg. Elle tint un rôle pilier

auprès de ses trois derniers enfants au moment du décès d’Henri Payen

son beau-fils, le mari d’Alix, l’aîné Fernand lui était en Algérie.

Dans l’ensemble on peut parler d’une famille soudée et aimante.

Alix l’épistolière a laissé ainsi des archives manuscrites auxquelles

son frère Jean-Paul dans ses dernières années d’existence a su donner

une forme (plutôt contestée en matière d’authenticité). Après un

chapitre romancé sur un « mariage d’amour » dans le premier tome, celle

de ses parents, notre narrateur a laissé un court portrait de sa

génitrice en ces termes, et des dessins les représentants :

|

« Le

visage de ma mère

respirait à la fois la douceur et la fermeté. Ses yeux étaient d'un

bleu foncé, ses cheveux bruns, presque noirs, ses joues d'une fraîcheur

éblouissante, des bandeaux plats encadraient l'ovale très pur de son

visage. Ses belles mains ressemblaient à celles de la Joconde, dont

elles avaient souvent la pose. La noblesse naturelle de ses manières,

le charme de son sourire, et la finesse de ses traits justifiaient

pleinement une réputation de beauté dont elle ne semblait pas se

douter. Elle attachait plus de prix au renom que lui méritaient son

intelligence, sa droiture et son inépuisable bonté. »

Paul Milliet, Une

famille de républicains fouriéristes : les Milliets. Tome I, la vie

familiale

|

|

|

Louise Milliet née de Tucé, en

1822, au Mans, fut entre autres, directrice des Ménages sociétaires

et

membre de l’Ecole sociétaire, et décéda à Paris en 1893. Félix

à 28 ans épousa

Louise à Montoire-sur-Loir (Loir-et-Cher), en 1839, alors âgée de 18

ans et ils eurent ensembles cinq enfants :

- Fernand, l’aîné,

naissait au Mans en août 1840, militaire de

carrière, il s’engagea aux côtés de Garibaldi à l’âge de 17 ans, il

épousa Euphémie Barbier en 1872 à Amné (Sarthe), qui fut la fille du

docteur Barbier, ancien combattant de lutte de son paternel, cité plus

haut et mort en 1867, Fernand mourut en avril 1885.

- Alix naquit en 1842 au Mans,

ambulancière pendant la Commune, artiste

plasticienne et membre ou sociétaire de la Colonie. Elle fut l’épouse

et la veuve d’Henri Payen, sergent de la garde nationale de mars à

mai 1871, il en fut de même lors d’un second mariage avec un nouveau

veuvage, Alix décéda en 1903 à Paris, et a tenu une place singulière

dans le phalanstère de Condé-sur-Vesgre (3), comme sa mère

administratrice.

- Jean-Paul ou Paul vit jour en

1844 au Mans, peintre, archéologue,

historien d’Art, il décéda en 1918 dans la capitale, il prit en charge

la mémoire familiale en tant qu’auteur d’une famille de

républicains

fouriéristes – Les Milliet, en deux tomes (1915-1916), des

parutions

sorties à l’origine dans les Cahiers de la Quinzaine en onze

volumes

entre 1910 et 1911.

- Jeanne née en 1848, décéda

précocement en 1854.

- Louise, la cadette ou Louizon,

ou bien l’américaine naquit en 1854,

elle a été la mère de deux enfants avec Paul Hubert (1852-1922) son

mari,

elle décéda en 1929.

Il importe de préciser que Félix

Milliet n’exerçait pas un ordre

patriarcal, comme il pouvait être courant,

au sens de la seule autorité admise dans l’espace familial. Ce qui

avait depuis le code Napoléon fait des femmes des mineures, et sous

l'autorité du seul père ou du mari. Pire, ce que l’on nomme une

domination

sexiste, une situation vécue par la majorité du genre féminin, sous le

coup d'une oppression certaine. Mais en ce domaine, Félix fut un homme

plutôt en avance sur son temps,

ouvert à la libre expression des femmes, à leur émancipation dans la

société.

Des idéaux contraires aux thèses phallocratiques de Joseph

Proudhon, et une des particularités de Charles Fourier fut d'avoir été

un acteur en faveur de la libération des femmes des carcans moraux de

son époque. Ce qui faisait que ce type d’engagements pouvaient

être perçus pour des moeurs extravagants, voire dissolus, et être

l’objet

des commérages sur les questions de sexualité, le sujet tabou par

excellence. Plus simplement parce certains fouriéristes furent en

faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, avec des mœurs qui

ne correspondaient pas à la morale

ambiante sur les saints sacrements du mariage… et ils pouvaient même

prôner

l’union libre.

Et cet enjeu sur l’égalité des deux sexes avait aussi créé une césure au sein

de la fédération française de l’Internationale

avec les partisans de Proudhon, sur cette question spécifique. Ceci

en opposition aux autres mouvances minoritaires, dont les prises de

position d’Eugène Varlin (adhérent à l'Internationale en 1867), ou

d’autres internationalistes sur le sujet

des femmes, qui soutenaient leur participation pleine à la vie publique

et à l’action politique.

A la lecture des courriers de sa femme, Louise Milliet, il s’y affirme

une autorité très marquée et pas une conjointe soumise au paternalisme

ambiant. Elle a eu des engagements, de même au sein de l’Ecole

sociétaire, et a tenu une place motrice comme détentrice de parts de la

Colonie.

Pour anecdote, Alix (en dessin), fait part dans ses

courriers de son

inquiétude de se faire gronder par sa mère, pour sa participation aux

soins donnés aux Fédérés. Les deux filles ont eu plutôt loisir de vivre

comme elles l’entendaient, au même titre que les deux garçons, mais

dans le cadre d’une famille bourgeoise, avec toutefois ses propres

conventions, faut-il préciser. Félix à ce sujet manifesta pour sa

dernière fille certaines volontés, comme ne reconnaître qu’un mariage

civil, mais a pu préciser qu’il ne s’opposerait pas aux choix des

futurs époux. Toutefois, le prétendant rompit et il n’y a pas eu de

suites à cette histoire de mariage, sauf une réponse sèche de rupture.

Alix

représentée par Paul

|

|

|

Lettre de Félix

Milliet à M. Beaumetz : « Notre fille est maîtresse de ses actions, de

ses affections encore plus, — et nous croyons qu'elle les a bien

placées dans la circonstance présente. — C'est à elle de s'entendre

avec vous au sujet de la question en litige. Quelle que soit votre

détermination, j'y souscris pour mon compte. Mais votre liberté ne

saurait en rien enchaîner la mienne. Je viens donc vous dire simplement

que, reconnaissant le mariage civil comme seul valable, et

n'appartenant à aucune religion, je ne ferai jamais un acte religieux

pouvant impliquer contradiction et donner un démenti à mes opinions

bien connues et hautement exprimées. J'ai personnellement beaucoup de

sympathie pour vous, cher Monsieur, aussi soyez bien persuadé que, de

quelque façon que se termine le petit démêlé entre vous et ma fille,

vous n'aurez en moi qu'un homme ami et, tout naturellement, Bien à

vous, Félix »

Nous sommes loin d’une famille

ouvrière, pour autant, leur mode de vie est intéressant. Leurs

convictions furent souvent mises à l’épreuve, même si elles n’entraient

pas dans le cadre du communeux (ou communard), que l’on peut envisager

dans une démarche plus combative ou contestataire. Avec leurs mots, les

uns et les autres expriment des critiques sur le cours des événements

politiques, militaires, sociaux, etc., que l’on peut partager ou pas,

mais sans se désolidariser du mouvement. Ce qui ne fut pas négligeable.

Artisan bijoutier,

Henri Payen a

vécu au sein d’une famille qui vivait

du négoce de l’orfèvrerie, l’époux d’Alix fut le plus proche du

Parisien moyen les armes en main, mais l’on en sait assez peu sur lui.

Les courriers d’Alix des années 1860 n’apportent que des détails sur

ses premières appréhensions maritales et les liens qui se sont tissés

au fil des années avec cet homme de condition sociale moins importante,

un artisan à son compte et travaillant pour la fabrique de son père. A

sa disparition à la suite de ses blessures le 30 mai 1871, Alix allait

supporter en plus du deuil des problèmes financiers, ce n’était pas non

plus l’opulence de la très grande bourgeoisie. Après la disparition

d’Henri, le journaliste du Rappel et républicain Edouard

Lockroy fut un

moment envisagé comme possible nouvel époux d’Alix ; après une distance

prise, il n’en fut rien, il fit le choix d’une autre union. Dans les

années 1880, un nouveau mariage se solda par un nouveau veuvage.

|

|

|

Sinon Paris a parfois des airs d’un petit monde où beaucoup se

connaissaient, la fermentation des idées depuis le 4 septembre 1870

avait pu souder un camp républicain radicalisé par les dérives du

pouvoir, néanmoins un camp très hétéroclite, au moment des combats

décisifs en arme ou pas. Dans les espaces fortifiés souvent en ruines,

de nombreuses femmes cantinières et ambulancières agirent avec les

moyens du bord, et pour certaines comme la courageuse Alix aux avants-postes.

La

Commune de Paris n’a pas été uniforme, au contraire, cet apport

d’une famille bourgeoise, plutôt rentière et socialiste permet de

saisir une part de sa complexité avec la présence de ce courant de

pensée se réclamant de Fourier. Cependant, les différents courriers

familiaux

sont révélateurs d’un état d’esprit assez commun, sur les

incendies et la destruction de la colonne Vendôme, ou bien

l’arrestation des généraux Chanzy et de Langorian, mais pas dans les

termes de la propagande Versaillaise et encore moins de son côté.

Avec un regard propre et une

place à prendre en considération dans les événements, Alix fut

certainement la plus intrépide et la plus valeureuse, hormis Henri

Payen lors du second siège en uniforme et au front. A son poste

d’ambulancière, Alix Payen-Milliet par ses lettres apporte des

informations riches

sur le conditions de vie des soldats, les siennes, et leurs

comportements d’hommes du peuple, aussi sur les bombardements, sur le

caractère de quelques-uns, dont le pitre de service (un chanoine), et bien sûr sur

son mari Henri, un sergent apprécié par ses soldats.

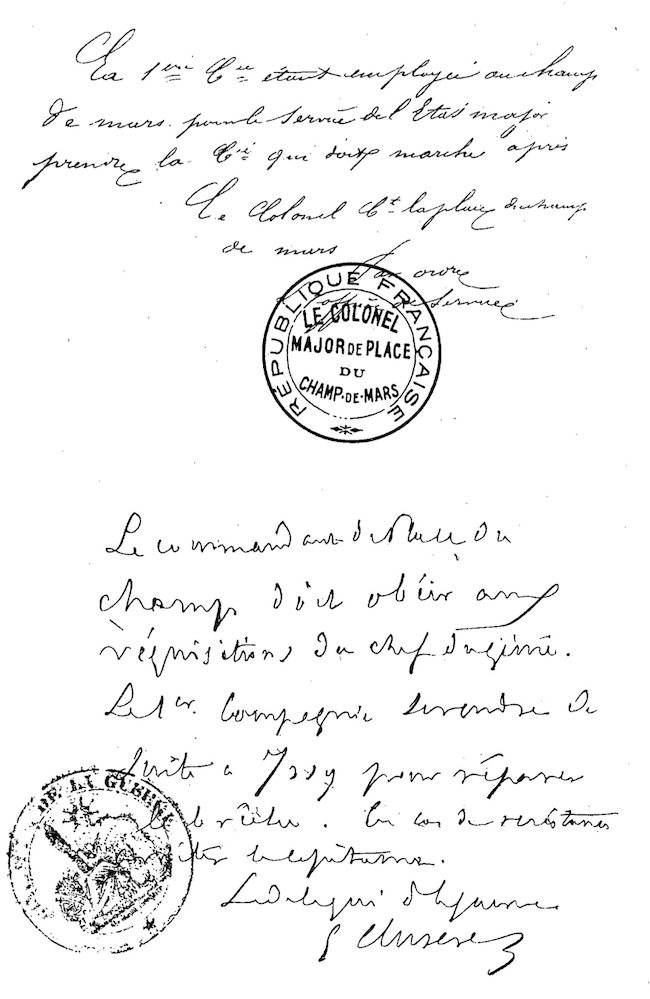

| Il n’est pas simple du coup de comprendre avant le

chapitre sur

Delbrouck l’implication et la position de Jean-Paul au printemps 1871,

sauf qu’il fut obligé de prendre l’exil par la suite, et à son tour

attendre l’amnistie à la fin des années 1870. Lieutenant, il officia

aux côtés de Louis-Joseph Delbrouck (en desssin), architecte, membre de

l’internationale, avec la particularité d’être tous les deux pacifistes

et

sans armes, ils ont eu durant le second siège la charge des missions

pour le Génie et de colmater les brèches des défenses. Comme sur les

remparts de Vanves ou de Passy, quand Delbrouck fut arrêté et fait prisonnier. Peu

de temps après il décédait (juillet 1871). Voilà de manière brève

l’attitude de

Jean-Paul Milliet face à la guerre : |

|

|

« Pacifiste en

théorie, j'aurais voulu atténuer à mes propres yeux la contradiction

apparente entre mes principes et mes actes. — Je ne suis pas de ceux

qui se résignent facilement à être illogiques. — J'ai la satisfaction

de n'avoir point tué de ma main; je n'ai pas tiré un coup de fusil et

je n'ai pourfendu personne. Cependant, il faut l'avouer, la distinction

est subtile entre la légitime défense et l'attaque meurtrière. Les

embrasures que nous construisions pour les canons, les tranchées

derrière lesquelles s'abritaient les tirailleurs, nous rendaient

complices d'odieuses mais nécessaires boucheries ».

Paul

Milliet, Une famille de républicains fouriéristes : les Milliets. Tome

II, Delbrouck.

Paul Milliet a été le « biographe

» d’une saga familiale, plus exactement le narrateur d’un monde qu’il

enjoliva et a pu prendre certaines distances avec les faits de 1848 et

d'autres aspects. Il

peut sembler très en retrait dans cette histoire familiale au moment de

la Commune. Du moins, nous n’apprenons pas grand-chose sur sa

participation, autre que dans l’ombre de Delbrouck, ce qui confirme sa

discrétion, une modestie qui enthousiasma dans un premier temps Charles

Péguy. Mais qui s’avéra un échec éditorial, un stock d’invendu en

retour sur les bras, ce qu’il ne précisa pas.

| Au final, notre narrateur, Paul, se fit imprimer à compte

d’auteur,

mais n’obtint pas plus de succès. Ce sont les écrits d’Alix qui ont

retenu l’attention de Michèle Audin : « Alix Payen a peu

attiré

l’attention des historiens. Pourtant, elle a participé à la lutte avec

courage et détermination, et elle a décrit avec sensibilité les combats

violents, souvent furieux – et la vie du bataillon sous les obus.

»

Cette somme fut sortie de son oubli par l’ancien et défunt éditeur

François Maspéro dans les années 1970, et il reste aussi des archives

sur Félix Milliet et les autres membres de la famille, notamment au

Mans, et a été édité l’an dernier sur l’héroïsme d’Alix Payen née

Milliet : « C’est la nuit surtout que le combat devient furieux » de

Michèle Audin (éditions Libertalia, 2020) et auteure deux autres

ouvrages sur la Commune : La Semaine sanglante et Eugène

Varlin chez le

même éditeur. |

|

|

Faut-il prendre le texte de Paul Milliet sur la Commune pour un récit?

une série de témoignage? ou une page d’histoires concordantes? ou bien

une esthétique allant au-delà d’une simple histoire familiale? Il est

très probable que Jean-Paul Milliet fut avant tout un esthète. La

création plastique a été son domaine de prédilection. Et son œuvre ne

peut se résumer à ces derniers exposés sur sa famille. Mais l’on

remarque que le dessin, la peinture, la sculpture et le collage ont

tout autant de place que l’histoire sociale et politique des Milliet.

Sans parler de la place de l’écrit et des chansons du père. S’il ne

s’agit pas d’une famille d’artiste à proprement parler, Félix

réalisateur du kiosque à musique à la Colonie, donne le là d’un intérêt

significatf aux Arts à partie égale avec la politique et l’engagement

en

collectivité sous formes diverses, tout comme Charles Fourier et ses

disciples.

C’est

pourquoi il vaut mieux éviter de chercher à les classer, que

Charles Fourier ait été un précurseur intellectuel, un fil conducteur,

il n’y a pas doutes, mais le combat républicain prédomina et a pu ne

pas correspondre à tous les vœux de son initiateur. Et en ce début de

1871

rien n’était joué. La menace bonapartiste et principalement royaliste,

les dits Ruraux, ou la majorité des élus du corps législatif,

n’avaient

pas pour objectif l’existence même d’une république démocratique et

sociale. Le combat oublié de ces communalistes et fédérés qui voulurent

prendre en main leur destin, les mena pour beaucoup à la mort, en

prison ou à l’exil, sinon à se taire et entrer en clandestinité. Même

si cette famille fouriériste n’a été qu’un épiphénomène dans des

réalités politiques bien plus complexes, c’est néanmoins utile pour

comprendre leurs différentes participations ou la présence de disciples

de Charles Fourier dans l’événement communal et l’insurrection du 18

mars 1871. Une composante sociale et politique qui a souvent été

ignorée, volontairement ou pas.

| Pour autant, Jean-Paul Milliet (en photo) a pu s’égarer

dans son récit et au sein de ses

différents livres. S’il il lui a pris

quelques fantaisies, la question

du plaisir et de les alterner ont été des utopies sociales de Fourier

(qui conservent quelques charmes…). Son livre édité par Péguy met en

avant

des lettres en relation avec le quotidien de la

Commune, c’est là tout son intérêt, et il permet de découvrir le rôle

d’Alix épouse d’Henri Payen, à ses côtés, et d’autres figures… Comme

Louis-Joseph

Delbrouck, coopérateur, polytechnicien et architecte municipal, un des

chapitres de

ce livre, qui au détour des courriers fait référence à certains

personnages comme le colonel Lisbonne, Delescluze, Frankel, Flourens,

etc. Rien de si exceptionnel dans la réalité des

faits, en toute limite, il faudrait parler de courriers

apocryphes, sur lesquels, il faut s’interroger sur la fiabilité, sans

pour autant négliger un texte cohérent, bien sourcé, compréhensible par

le

plus grand nombre. Son contenu vaut le détour, à prendre au mieux comme

un témoignage avec

ses failles ou ses manques. |

|

|

Le fouriérisme et ses

projets utopistes?

A la recherche d’un ordre parfait…? c’est un peu tout le drame de cet

homme qui reste à découvrir, et si je n’avais pas rencontré la famille

Milliet, je n’aurais pas envisagé d’en savoir plus sur le père

tutélaire des phalanstères. Il n’est pas simple de fait de résumer

l’existence d’un génie en lutte contre les réalités implacables de son

propre monde, qui a dû faire face à un réel abrupt, ne lui laissant

qu’une belle fuite pour exprimer des talents.

Charles Fourier naquit à

Besançon en 1772, fils d’un drapier décédé en 1781, il connut un

héritage, dont il ne profita guère, que son père léguât sous des

observances

très strictes, avec un contrat en trois clauses, pour ses 20, 25 et 30

ans. Il ne respecta que la première exigence, travailler dans le

commerce, mais refusa toute idée de mariage et conçu en dehors de ses

activités professionnelles un édifice conceptuel très étrange.

On pourrait parler d’un homme en colère, il a détesté le commerce pour

son absence de morale, a préconisé la disparition de l’argent, de la

pauvreté dans le cadre de ses théories sociales qui visaient, ni plus,

ni moins, à changer les bases des sociétés humaines, à

révolutionner le vivre en commun, sans chercher à constituer une classe

sociale contre une autre.

Trois de ses oeuvres sont à citer :

- Théorie des quatre

mouvements (1808)

- Traité de l'association

domestique agricole (1822)

- Nouveau monde industriel et

sociétaire (1829)

«

La Théorie des Quatre Mouvements ne rencontra aucun succès, et

personne ne prêta attention aux idées de l'auteur, à son analyse des

passions comme à sa métaphysique. (...) Le Nouveau Monde industriel

et sociétaire,

qui lui avait coûté beaucoup d'efforts, est le plus méthodique de ses

ouvrages, celui auquel ses disciples eurent davantage recours pour leur

propagande. Les journaux et les revues du temps en parlèrent un peu,

presque tous ironiquement, il est vrai. Fourier, encouragé, se remit

alors à la recherche d'un candidat, c'est-à-dire d'un individu assez

riche pour faire les frais d'une première expérience. Que demandait-il

à un pareil homme? Dans le sommaire du Traité de l'Association,

il définissait ainsi les qualités de ce commanditaire à venir : « Tout

ambitieux honorable. Il n'en faut qu'un seul qui soit tenté de devenir

le premier homme du monde : il n'aura même pas besoin d'une grande

fortune ; s'il possède 10.000 francs, il peut créer la colonie de

fondation. N'y prit-il que pour 10.000 francs d'actions, il peut se

réserver le titre de fondateur. Il est assuré de voir, après deux mois

d'exercice, les peuples et les monarques le porter aux nues, de faire

tomber à plat l'orgueilleuse civilisation, prouver qu'elle n'a jamais

eu la moindre connaissance en garantie sociale ou action composée, pas

même sur la garantie primordiale, celle du travail et de la subsistance.

»

Maurice

Harmel, Portraits d'hier, Charles Fourier, pages 173 et 174

(1910)

François-Marie, Charles Fourier (en peinture) dans sa

jeunesse s’était juré de bannir le négoce de

toute l’humanité, bien qu’il ait été une partie de sa vie dans les

affaires commerciales (vente et comptabilité). Il a de plus vécu dans

une famille commerçante de longue date, ce qui a nourri ses premières

aversions aux entourloupes qui étaient exercées sur la taille des

tissus. Ce fut personnage très moral et obsédé par l’ordre, et comme

tout a été toujours un peu contradictoire chez lui, on lui connaît une

vie libertine, mais aucune relation amoureuse durable à mentionner.

Pareillement,

ami de Brillat-Savarin, il se passionna pour la gastronomie, de même

préconisa la Gastrosophie ou l’art de se nourrir en cultivant

et

cuisinant ses propres produits du jardin à l’assiette, ou à l’usage des

conserves, mais il refusait certains aliments qui ne lui semblaient pas

dignes de son estomac, comme les macaronis et la cuisine anglaise.

|

|

|

Confronté

à une affaire de spéculation à laquelle il participa à

Marseille, le fait d’avoir balancé une cargaison de riz à même le port,

pour ne pas voir le prix baisser de la céréale, lui provoqua une

immense révolte. Face à un phénomène récurant, il s’emporta plus d’une

fois. Il a très

mal vécu la Révolution française pour ses violences, pendant laquelle

il perdit l’ensemble de ses investissements lors des émeutes de Lyon en

1793 et fut par la suite incarcéré. Comme il a détesté la guerre, bien

qu’il ait

voulu un court temps s’engager dans l’armée, puis se consacrer au

clergé, pour qui il a nourri aussi un rejet, il n’en fit rien. Faute de

pouvoir accéder à ses propres désirs, ou selon ses propres volontés, il

allait connaître une bonne partie de sa vie des hauts, puis des bas, et

une vie plutôt retirée, ce

fut assez tardivement qu’il commença à faire connaître ses idées et

susciter de l’intérêt auprès des générations des années 1820 et

1830.

Charles Fourier a développé des idées pour un système universel dont

l’harmonie lui servit de métronome, il a ainsi dérouté de nombreux de

ses contemporains, au point de passer pour une personne dérangée, voire

à provoquer l’hilarité de ses interlocuteurs, pendant que lui

continuait sans sourciller ses explications. Certains le prirent pour

un homme incapable de rire, on peut présumer qu’en présence d’autres

personnes inconnues ou peu réceptives, il devait avoir un comportement

plutôt rigidifié. Il fut un solitaire en raison de sa grande timidité.

Comme il peut encore surprendre, en raison des originalités de son

œuvre et une volonté un tant soit peu maniaque de tout classifier,

selon des suites de série, et cet intérêt qu’il a eu pour les

mathématiques. Tout ce qu’il voulait était passionnel et au prix de cet

entendement, ce grand amateur de musique, tout devait être absolument

harmonieux. Et si l’on peut résumer, pour retenir les choses

essentielles, il s’est intéressé à l’écologie et à l’agriculture, à

l’urbanisme, à l’architecture, etc., et a été le promoteur d’une

organisation

très ficelée de la vie collective en phalanstère. Une idée qui va

donner lieu à plusieurs expériences dans la longue histoire des

utopies, Thomas More avec son livre Utopia en 1516 est le

créateur de ce terme. L'utopie était pour Rabelais un pays

imaginaire. Le vocable u-topia peut signifier en grec ancien : n'être

en aucun lieu.

Fourier a échafaudé diverses théories sociales, il est à considérer

comme un des premiers théoriciens socialistes, que Marx et Engels

avaient épinglé dans le Manifeste avec d’autres comme des

socialistes,

bourgeois et utopistes. Il est préférable, même si les qualificatifs ne

sont pas faux, de parler de socialisme primitif, ne nous renvoyant pas

aux âges des cavernes…, mais à la première moitié du XIXe siècle. Le

fouriérisme, qui plus est improbable en dehors de groupes de

sociétaires libres de leurs opinions, et, surtout souverains dans leurs

décisions. Le fouriérisme fut donc une branche du socialisme avec

diverses ramifications tout au long de ce siècle, et qui a touché en

particulier des milieux de la petite et de la moyenne bourgeoisie,

notamment en 1848, dans les fiefs citadins républicains. Beaucoup

d’idées, rarement abouties dans leurs dimensions communautaires,

l’idéal d’un monde nouveau

dans leurs cœurs. Les passions et raisons se

bousculèrent, mais ne purent pas toujours faire leur cheminement vers

des réussites accomplies, les dominations ne furent pas que sociales,

mais des réalités interindividuelles difficilement contournables et

sujettes aux dissensions.

Les

théories sociales parfois farfelues et les idéaux communautaires,

plus exactement sociétaires de Fourier sont tombés dans une certaine

désuétude, ce qui ne veut pas dire qu’ils soient totalement oubliés,

mais que dire sur ces premiers socialistes, ou ce qui émergea, après la

restauration monarchistes de 1815? Saint-Simon autre figure du

socialisme primitif et de ses doctrines progressistes, en apparence le

plus connu, a eu un de ses disciples, Prosper

Enfantin, qui suivit l'influence de Fourier, il se trouva lui

aussi

porteur d’un projet phalanstérien.

Les "socialistes" des

premiers âges sont rarement cités ou mis à la connaissance du public,

comme un certain Just Muiron, qui a été un des premiers à se

laisser porter par cette œuvre en

partie visionnaire, qui aurait pu passer aux oubliettes. Flora Tristan

alla consulter Charles Fourier après son retour du Pérou, Pierre Leroux

s’en inspira ;

et Victor Considérant (en dessin, 1808-1893) fut celui qui dirigea à la

suite de son mentor le périodique La Phalange, journal de la science sociale

(publié à partir de 1832, et n'a rien de militaire). Dans les années

1850, V. Considérant

embarqua plusieurs centaines de personnes dans son aventure texane, et

a

été

la dernière grande figure connue du mouvement sociétaire.

|

|

|

Il y avait quelque chose de religieux dans la démarche de Fourier, un

retour au premier christianisme, bien qu’anti-clérical, il se fondit

dans une mystique, croyant pouvoir changer le cours des choses et

apporter sur terre un message universel, qui ne pouvait qu’insuffler

une

transformation profonde. En

quelque sorte permettre l’avènement du

paradis sur terre..., dans l’ensemble, il en est resté des expériences

collectives, novatrices, mais pour beaucoup sans lendemain. S’il a pu

exercer une certaine autorité intellectuelle à partir de 1825, après la

mort de Saint-Simon, et au-delà de son décès en 1837 ; notre

personnage plus que singulier a su faire partager dans les milieux

républicains et révolutionnaires ses idées pas vraiment conformistes.

Sans grille ou distinction sociale, au titre d’une prophétie par le

biais de la propagande, qui devait aider à cette victoire d’un autre

ou monde nouveau,

et en finir avec l'ancien.

Selon ses espérances, nous allions être tous producteurs et

consommateurs du fruit de notre travail à part égal, non pas tout à

fait, le mérite devait être pris en considération sans chercher à

appauvrir les moins méritants. Il visait l’existence de multiples

communautés organisées en commune de 400 à 500 familles, ce qui devait

donner les moyens à tous de vivre dans le bonheur et une jouissance

certaine, au titre de plaisirs à renouveler pour en décupler sa nature,

et c’est ainsi que fut élaboré un nouveau mode d’habitation. Sous la

même bâtisse, logements, commerces, salles communes, et lieux de

loisirs ou de cultures, comme un théâtre, une salle de danse, etc, et

notamment un très grand réfectoire, les repas devaient se prendre

ensemble. Je vous renvoie à la lecture en annexe sur le Phalanstère de

Fourier expliqué par Victor Considérant.

Incontestablement son œuvre a donné matière à une mouvance politique

socialiste et républicaine sans recherche d’une forme partisane autre

que faire école, et à

ouvert une sensibilité philosophique en rien fixiste, par certains

côtés libertaire. Il faut aussi retenir un travail de mathématicien,

sur lequel je ne peux apporter de grands éléments, sauf pour Fourier

d’avoir connu une frustration notable, de n’avoir pouvoir pu exercer

ses plus fortes capacités dans le champ des abstractions mathématiques

(4). Son parcours personnel est

assez atypique en des périodes plutôt agitées. Il en va de même avec

tous ces socialistes qualifiés d’utopistes, il est impossible de le

construire d’un seul ensemble, et l’invention du mot « socialisme »

serait imputable à Pierre Leroux (mort en 1871). Quand il est surtout

question de pluralisme des opinions, et des influences d’une pensée

évolutive tout au long du siècle, souligner que les dits socialistes

utopistes ou premiers ont été idéologiquement composites, en France

comme ailleurs. Avec la mort de Victor Considérant, la dernière grande

figure républicaine et fouriériste en 1893, se tournait une page, déjà

presque oubliée par ses contemporains, celle du fouriérisme militant

qui rejetait l’ordre social établi pour inventer un monde nouveau.

Au sujet de « L’École

sociétaire : Les disciples de Fourier

récusaient le qualificatif de fouriéristes car ils ne souhaitaient pas

se réclamer d’un homme mais d’une science, la science sociale. Ils ne

voulaient pas non plus créer un parti politique. La plupart d’entre eux

étaient hostiles à cette forme d’organisation. C’est pourquoi ils

créèrent, dès les années 1830, l’Ecole sociétaire. Cette structure

avait pour but la publication des œuvres de Fourier, l’étude de la

doctrine, mais aussi la vulgarisation de ses théories. C’était une

organisation dont les principaux outils furent la propagande orale par

les conférences, la propagande écrite par les livres, les brochures et

les journaux, puis la propagande par la réalisation pratique. »

Nathalie

Brémand (2009). Les premiers socialismes - Bib.

virtuelle de l’Université de Poitiers

Il faut noter que seuls trois

projets de natures fouriéristes

virent le jour au XIXe siècle dans l’hexagone : la colonie de

Condé-sur-Vesgre (1833), le Familistère de Guise (à l’initiative de M.

Godin, riche industriel, de 1857 à 1969) et la Maison Rurale d’enfants

pour

l’expérimentation sociétaire de Ry (de M. Adolphe Jouanne, 1864 à

1882). En dehors de la France, il faut y ajouter une expérience

agricole en Algérie et les échecs patents d’Etienne Cabet et des

Icariens aux Etats-Unis, puis celui de Victor Considérant. Les projets

utopistes élargis à leurs autres dimensions sociales et politiques ont

en général disparu comme neige au soleil, à part la Colonie et

de

Guise, des modèles qui ont survécus depuis tant bien que mal.

Ces entreprises humaines sur des projets en collectivités autarciques

ont eu une très forte tendance à s’enliser dans des querelles

intestines et interindividuelles, et le phénomène a été bien plus large

à l’échelle du globe, et bien plus ancien. Ces projets à caractère

utopiques finirent mal en général, comme les histoires d’amour (sic).

Penser à l’échelle de 300 à 500 familles comme le familistère de

Guise, soit environ 1800 à 2000 hommes, femmes et enfants, la taille

plus modeste de la Colonie

de Condé-sur-Vesgre, bien qu’elle voulue

s’agrandir, l’échelle des membres resta modeste, et l’endroit n’a connu

que très tardivement les commodités du confort : sans chauffage, l'eau

des canalisations gelaient en hiver et le frigo tarda. Cette première

expérience fut inspirée et conçue par Charles Fourier, mais pas jusqu’à

sa finalité architecturale et agricole, car sur des terres sur des

terres

sablonneuses, peu propices aux cultures vivrières, et un manque de

moyens financiers pour mener à bien l’entreprise. Ce qui advint vers

1860 une Société Civile Immobilière (SCI), elle se composa d’une petite

vingtaine de familles sociétaires dans la forêt de Rambouillet. Cette

forme juridique a possiblement évité que l’expérience ne s’essouffle

trop rapidement ; mais c’est une simple survivance et lointaine du

projet initial.

Les

Milliet, père, mère, et leur fille Alix y ont exercé leurs talents, il

n’était pas possible d’échapper à des éclaircissements sur ce génie

bizarre et ses ambitions, et finalement très attachant pour comprendre

comment

cette famille a été de plein fouet dans l’histoire de la Commune aux

côtés des communeux. Les découvrir ainsi des acteurs ou observateurs

peu connus de ce court moment révolutionnaire, échappant aux trames

habituelles, délivre une fraîcheur plutôt la bienvenue, dans

ce torrent de nouvelles sur front de guerre civile. Tout n’a pas été

conduit sous la volonté impérieuse d’une dialectique matérialiste et

historique, et l’on a probablement minoré des pensées et des idées

ingénieuses.

Il se peut, que je n’aie pas fait suffisamment état que Fourier et ses

disciples, ils ont été aussi des féministes primitifs, ou en ce domaine

des

avant-gardistes en comparaison à d’autres familles socialisantes, qui

ont plus discouru que misent en pratique les idées en leur sein. Même

si l’émancipation des femmes a souvent été indissociable de ce

socialisme primitif et de ses suites, cette prise en considération du

rôle

moteur a resurgi dans les années 1970 et ouvrit à des chemins

régénérateurs dans une société alors profondément enracinée dans le

patriarcat.

Nota bene : Il a été rajouté au livre 10,

La Commune et le second siège de Paris de Paul Milliet au sein des Cahiers

de la Quinzaine, une lettre d'Alix Payen de son deuxième

tome et une de Fernand n'a pas été éditée. Sinon il a été rajouté un

chapitre supplémentaire, pour épilogue, du tome II qui dispose d'un 12ème livre non édité par

Péguy, avec l'annonce du 16 mai1877 - La

République était sauvée et définitivement fondée -fait

principalement d'échange des courriers avec

sa mère, et son retour en France.

|

Notes

du texte :

Vous pouvez consulter le site de la biblothèque virtuelle de

l'université de Poitiers, sur les premiers socialismes, ainsi que le

dictionnaire biographique du mouvement social : Le MAITRON

(voir les liens sur les personnes).

1 - Une famille de républicains fouriéristes

: Les Milliet, de Paul Milliet (Tome

1 & tome 2)

2 - Site

de l'association des études fouriéristes et des Cahiers de Charles

Fourier

3 - Louise et Alix Milliet : « Deux colones engagées » (Pdf), Danielle

Duizabo (2012)

4 - Quand un professeur de mathématique raconte Charles Fourier à sa

fille - Grenoble - Institut Fourier (vidéo

de 8 minutes)

|

|

|

|

|

| La Commune et le second siège de Paris (1871)

|

Photo de M. Leibet - Ruines du Fort d'Issy vues du nord

|

Chapitre I : -

Les ruraux. - Premières manifestations. - Les canons de

la Garde nationale. - Le Comité Central. - Le 18 mars, proclamation de

la Commune. - Les droits de Paris. - Sortie du 3 avril. - Mort de

Flourens. - Premiers succès de Dombrowski. - Réformes : L’Assistance

publique, les Finances, le Travail, la Fédération des artistes,

l’Enseignement. - Les délégués à la Guerre.

L’Assemblée de Bordeaux fut élue sous l’œil des Prussiens, alors que la

province mal informée et trop crédule ajoutait foi aux calomnies des

monarchistes. Ceux-ci représentaient les Parisiens comme des

fanfarons et des traîtres, qui avaient voulu livrer la ville dès le 31

Octobre. A Paris, au contraire, on croyait la province animée de

l’ardent patriotisme que Gambetta avait cherché à lui inspirer ; on la

supposait prête à tous les sacrifices pour continuer la

lutte.

Le 8 février 1871, ayant à nommer 43 députés, nous avions porté en tête

de liste : Garibaldi, Victor Hugo, Louis Blanc, Gambetta, Dorian,

Delescluze, Clemenceau, Littré, Raspail, Edgar Quinet... Mais, parmi

les membres du Gouvernement de la Défense, bien peu furent réélus par

les Parisiens, qui les avaient vus à l’œuvre.

L’aberration des ruraux semble aujourd’hui inconcevable ; ils nommèrent

Trochu, d’Aurelle et leurs pareils. Évidemment ils ne les

connaissaient pas.

Trois cent cinquante députés républicains, résolus à continuer la

guerre, furent envoyés à l’Assemblée, contre quatre cents

réactionnaires, qui avaient promis d’y mettre fin. Et pourtant, même

parmi les électeurs les plus affamés de paix, bien peu avaient eu

l’intention d’appeler au pouvoir un empereur ou un roi.

Bonapartistes et royalistes coalisés allaient profiter de ce malentendu

pour essayer de renverser la République.

Ils étaient dupes des mots ces républicains

modérés qui crurent

défendre le suffrage universel, en s’alliant aux partisans du pouvoir

héréditaire. Comme si une génération avait jamais le droit de lier

par

ses engagements les générations futures.

Par son empressement à accepter toutes les conditions du vainqueur,

l’Assemblée de Bordeaux manifesta. Il semble que les ruraux eussent

perdu la notion de l’honneur. A qui fera-t-on croire qu’un pays

comme la France aurait pu être subjugué, si la nation tout entière

s’était soulevée dans un élan unanime d’indignation patriotique?

Émasculés par une longue servitude, et n’ayant plus d’autre idéal

qu’entasser des écus, des lâches ont voulu la paix à tout prix, la paix

honteuse. Ce sont là des dures vérités qu’il faut dire.

La haine contre Paris se traduisit aussitôt par d’insolentes

provocations. Pour gouverneur on nous envoya Vinoy, complice du coup

d’État de décembre (1851), signataire de la capitulation. Et qui

va-t-on nous imposer comme général en chef de la garde nationale? —

D’Aurelle de Paladine, le dévot et pusillanime bonapartiste que

Gambetta avait trop tardivement destitué!

A Paris, l’indignation était extrême et légitime : « Les membres

n’obéissent plus au cerveau, disait-on. C’est une tête qui pense sur un

cadavre. » (1)

La centralisation, si favorable au despotisme, avait tué la vie en

province. Aucune grande ville n’était libre de gérer ses propres

affaires. A ce mal, les Parisiens proposaient un remède :

remplacer un gouvernement centralisé à l’excès par les libres

fédérations de communes autonomes, à l’imitation des cantons

suisses. La capitale ne prétendait nullement imposer aux autres

villes son organisation municipale, elle ne voulait que donner

l’exemple de progrès immédiatement réalisables.

« Paris qu’on accuse de gouverner la France, a toujours été serf de la

France. Paris fait les révolutions, mais la province fait les

gouvernements. Les révolutions durent trois jours ou trois mois ; les

gouvernements durent vingt ans. — Paris fait les journées de juillet

1830 ; la province se livre aux d’Orléans et maintient Louis-Philippe

pendant dix-huit années. — Paris fait le 24 février et les journées de

juin 1848 ; la province lui envoie ses Falloux et Louis-Napoléon

Bonaparte. — Pendant vingt années, Paris vote contre l’Empire,

et pendant vingt ans la province consacre l’Empire par la

nomination des candidats officiels et deux plébiscites dont on connaît

les écrasantes majorités. — Paris fait le 4 septembre et proclame une

seconde fois la République ; la province nomme l’Assemblée de Bordeaux

qui affirme son intention de rétablir la monarchie. — Paris

endure la famine et donne son sang pour sauver l’honneur de la France

et l’intégrité du territoire national ; la province vote la paix, cinq

milliards d’indemnité aux Prussiens, la cession de l’Alsace et de la

Lorraine. » (2)

Si

les ruraux veulent un roi, qu’ils le prennent, nous n’en voulons pas.

Ainsi, après avoir combattu les ennemis de la France, nous allions

avoir à combattre les ennemis de la République.

Lorsqu’il eut à donner son opinion sur les actes de la Commune, Louis

Blanc vieilli, qui n’avait rien compris à ce mouvement et s’en était

séparé, lui rendit pourtant une justice tardive : « Il ne faut

pas confondre les révolutions qu’enfantent l’ambition, la colère, la

cupidité, les passions envieuses d’un ou de plusieurs hommes, avec les

révolutions qui sont des évolutions, et qui naissent du développement

historique de la vie sociale, contrarié par des pouvoirs aveugles ou

tyranniques ; les premières méritent toute réprobation, mais il

n’en est pas de même des secondes. Quant à celles-ci, il est vrai

qu’elles apportent, hélas ! avec elles trop souvent un mélange de bien

et de mal, mais leurs effets s’expliquent par leurs causes ;

l’intensité des maux qu’elles produisent, se mesure à la gravité des

abus qui les rendirent inévitables, et lorsque au prix de

souffrances passagères, une révolution met au monde une vérité

libératrice, il est aussi vain de s’en plaindre, qu’il le serait de

maudire cette loi de la nature qui associe les douleurs de

l’enfantement à l’entrée d’un homme dans la vie. » (3)

Louis Blanc a raison : c’est grâce à la Commune que certaines réformes

fécondes sont parvenues à maturité. Cette révolution fut à la

fois politique et sociale.

2

Jules Favre avait solennellement promis que la France ne céderait « pas

un pouce de son territoire, pas une pierre de ses forteresses » ;

— et notre chère Alsace était livrée à l’ennemi, avec Metz et une

partie de la Lorraine.

Ducrot avait juré de ne rentrer dans Paris que « mort ou victorieux ».

— Beau serment, oublié dès le lendemain.

Trochu, énergique en paroles, avait dit : « Le Gouverneur de Paris ne

capitulera pas. » — Puis, jésuitiquement, il avait chargé Vinoy de

signer à sa place une reddition que son inertie coupable avait

préparée. Partout l’incapacité, partout le mensonge.

Comment le peuple, tant de fois trompé, aurait-il pu faire confiance au

cauteleux diplomate qui se résignait de si mauvaise grâce à maintenir

ce louche régime qu’il appelait « une République sans républicains »?

Pouvions-nous oublier ces massacres de la rue Transnonain dont Thiers

le Cruel avait taché son casier judiciaire? Joyeux, il flairait déjà la

Semaine sanglante.

Paris avait supporté le froid, la faim, les privations de toutes

sortes, les obus... Une seule consolation lui restait : la République,

espoir de justice sociale. Comment ne se serait-il pas défié de cet

homme auquel il faisait peur et dont il se sentait détesté?

Trop de paroles avaient été mensongères ; il ne croyait plus qu’aux

actes. Or, Thiers s’efforçait de désarmer la garde nationale, la

République était en danger.

Ce désarmement, ni Jules Favre, ni même Bismarck n’avaient osé

l’ordonner. Dès qu’il fut question de permettre aux Prussiens d’entrer

dans l’enceinte, spontanément, cinquante mille hommes se portèrent en

armes à leur rencontre : « Ce mouvement d’indiscipline et de fierté »

était d’autant plus beau que les forts étaient déjà occupés par les

Prussiens et que leurs canons étaient braqués sur la ville. Les

Parisiens se seraient sacrifiés si le salut de la France avait pu être

acheté à ce prix : « Plutôt Moscou que Sedan », répétait-on

partout, (4)

Sur la place de la Concorde, les majestueuses statues de pierre qui

personnifient les principales villes de France, avaient été voilées de

longs crêpes noirs, poétique symbole du deuil profond de la

patrie.

Les manifestations commencèrent le 24 février sur la place de la

Bastille. Le soir, la colonne était illuminée et les bataillons

défilaient tout autour, apportant des couronnes d’immortelles qui

venaient décorer le monument depuis la base jusqu’au faîte. Les plis

flottants du drapeau rouge enveloppaient le flambeau du Génie d’or si

hardiment lancé dans le ciel. Plus bas on lisait en lettres énormes : «

Vive la République universelle ! »

Ce cri était prématuré, mais il aura son heure. Des discours enflammés,

tout pleins d’illusions généreuses, furent prononcés. Qui n’eût été ému

de voir ce peuple indomptable oublier ses longues souffrances et les

détresses de l’odieux présent, dans une vision prophétique de

l’avenir?

« A cet instant même où l’Allemagne lui faisait une guerre de race, où

Guillaume et ses agents ne cachaient pas le désir et l’espoir

d’anéantir la France, que pensaient ces Français, que disaient ces

Parisiens? — Ils proclamaient la Fédération des peuples! En réponse aux

obus de Bismarck, ils offraient à l’Allemagne la Liberté, la

Fraternité! Sous le feu des canons Krupp, braqués contre la grande cité

révolutionnaire, ils confessaient la Solidarité humaine! »

(5)

En attendant, un conseil de guerre jugeait les accusés du 31 Octobre.

Flourens, Blanqui et plusieurs autres furent condamnés à

mort.

Ancien représentant de Paris, Victor Considérant publia le 20 avril une

adresse aux Parisiens. Il espérait nous faire sortir de cette situation

terrible et proposait une paix fondée « sur le caractère libre et

juridique de toute société, de toute coopération » ; il réclamait,

lui aussi, « l’autonomie absolue des communes urbaines et des

cantons-communes ». Il faisait même le rêve d’étendre un jour cette

paix « absolue, européenne, définitive... par la Confédération

juridique de tous les Peuple unis ».

3

Le 28 février, les Parisiens s’aperçurent avec indignation que, par une

impardonnable négligence, le gouvernement avait abandonné les canons de

la garde nationale, près de la place Wagram, dans la zone accordée à

l’occupation des Allemands, (6) Sans attendre les ordres officiels,

chaque bataillon se rendit au parc et enleva les pièces qui lui

appartenaient. Les femmes s’attelèrent aux canons, escortées par les

gardes nationaux en armes. Un officier à cheval sur la pièce,

tenait le drapeau déployé. (7)

« C’était vraiment un spectacle grandiose et rappelant les plus beaux

jours d’enthousiasme de la première Révolution. Un certain nombre de

marins et de soldats, gagnés par la fièvre générale, se joignirent à

ces cortèges. »

« Paris n’avait plus de gouvernement. Les hommes de l’Hôtel de Ville

étaient partis à Bordeaux. L’armée était sans armes. Aucune police dans

les rues. La Commune existait déjà de fait. Paris, livré à lui-même,

vivait de sa vie propre. Il y avait bien, quelque part, un général de

décembre, nommé Vinoy, mais sans autorité ; personne ne s’en occupait.

» (8)

Dans les faubourgs, ou était résolu à recevoir les Prussiens à coups de

fusil. Heureusement, les chefs, comprenant l’impossibilité de la

résistance, s’employèrent à calmer les esprits. Ils chargèrent les

gardes nationaux de former un cordon autour des quartiers concédés à la

courte occupation de l’ennemi. C’est en leur remettant à eux-mêmes le

soin de se contenir, que l’on empêcha les violences redoutables de leur

désespoir.

Se rendant compte de cette effervescence, les maires conseillaient avec

sagesse de laisser provisoirement à la garde nationale son artillerie.

Les généraux eux-mêmes appuyaient cette proposition, et la guerre

civile aurait pu être évitée. Mais Thiers, aveugle et obstiné, donna à

l’armée l’ordre d’aller reprendre de vive force les

canons.

4

Le 18 mars, les soldats de ligne chargés de cette opération

fraternisaient avec le peuple, et Paris se couvrait de barricades.

Place Vendôme, le général Vinoy, avec quatre mille hommes, se repliait

devant quelques centaines d’insurgés.

Moins prudent, le général Lecomte commande une décharge sur la foule,

mais ses soldats le renversent à coups de crosse ; il est livré aux

gardes nationaux qui l’emmènent prisonnier. Clément Thomas, vieillard à

barbe blanche, que son amitié pour Trochu avait rendu impopulaire,

allait de groupe en groupe d’un air affairé. « II est reconnu, il est

saisi et jeté dans le même corps de garde que le général Lecomte... Les

malheureux, conduits dans un jardin, furent cotés contre la muraille et

tombèrent foudroyés, l’ex-général en chef de la garde nationale par dix

balles de gardes nationaux, le général Lecomte par les balles de ses

soldats. (9)

Thiers et le gouvernement tout entier furent affolés de terreur, les

forts furent abandonnés et, si le Comité central se fût

immédiatement emparé du Mont-Valérien, la victoire lui eût peut-être

été assurée. C’est dans de pareilles circonstances que la promptitude

de coup d’œil décide du succès. La panique gagna deux ou trois cent

mille citoyens. Thiers se crut fort habile en donnant à tous les

fonctionnaires l’ordre de venir le rejoindre à Versailles. La «

capitale décapitalisée » se trouva privée subitement de toute

administration. Funeste et irréparable bévue. Thiers ne connaissait pas

les ressources de l’esprit parisien.

La rapidité avec laquelle tous les services municipaux furent

réorganisés tient du prodige. (10) Pas un jour de retard dans le

paiement de la solde des troupes !

Élu par deux cent quinze bataillons de la garde nationale, le Comité

central se trouvait être le seul gouvernement de Paris. Dans un

manifeste, il repoussa les injustes accusations portées contre lui. Ce

pouvoir, il ne l’avait pas cherché, on le lui avait imposé ; il

promettait de le céder immédiatement à la Commune dont il allait hâter

l’élection. Que n’a-t-il tenu sa promesse !

18 mars. — « Derrière un cercueil lui vient de la gare d’Orléans

(devenue depuis Austerlitz), un vieillard, tète nue, que suit un long

cortège ; Victor Hugo mène au Père-Lachaise le corps de son fils

Charles. Les Fédérés présentent les armes et entrouvrent la barricade

pour laisser passer la gloire et la mort. » (11)

5

Les maires et les députés de Paris ne surent malheureusement se mettre

d’accord ni entre eux ni avec le Comité central. Les uns,

comprenant la nécessité urgente d’élire un nouveau Conseil municipal,

estimaient que le peuple de Paris avait 1e droit de se convoquer

lui-même et de fixer la date du vote. Les autres, esclaves d’une

légalité stricte qui n’était guère de saison, voulaient attendre qu’une

convocation régulière des électeurs eût été faite par l’Assemblée. Ils

n’avaient pas fait tant de façons le 4 Septembre.

J’accompagnais le capitaine Delbrouck lorsque, le 19 mars, il se rendit

à la mairie de Montmartre pour s’entendre à ce sujet avec Clemenceau.

Le jeune maire, dont l’autorité était déjà grande, se montra très

irrité des meurtres accomplis la veille. Et, en effet, ces exécutions

sommaires allaient servir de prétexte à d’abominables représailles.

Malgré les efforts de Babick et de quelques autres, le Comité central

ne les désavoua pas assez hautement et refusa d’en rechercher les

auteurs.

Lorsque, le 23 mars, les maires de Paris se présentèrent devant

l’Assemblée, la gauche se leva en signe de respect pour ces hommes qui

représentaient une ville de deux millions d’âmes. Mais comme aux cris

de « Vive la France! », les maires répondaient : « Vive la

République! », les ruraux furieux leur refusèrent la parole : « A

l’ordre! à l’ordre! criaient-ils, faites-les évacuer! » — Le

tumulte augmente, les députés de la droite se retirent entraînant ceux

des centres et avec eux le Président et les membres du gouvernement,

(12)

Cependant, dans la séance de nuit, la majorité, comprenant la grave

responsabilité qui allait peser sur elle, approuvait de « très

bien » les excuses présentées en son nom. Les propositions

conciliatrices n’en furent pas moins renvoyées aux bureaux,

c’est-à-dire enterrées.

L’Assemblée de Versailles prétendait s’immiscer comme au temps de

l’Empire dans nos affaires municipales. Paris défendit ses droits. On

ne saurait méconnaître la justice de ses revendications. Comment, les

pauvres gens qui avaient bravement combattu pendant le siège,

auraient-ils pu économiser sur leur maigre solde le prix de leur loyer?

Ne fallait-il pas imposer aux propriétaires un léger sacrifice et

accorder tout au moins aux locataires un délai? Les commerçants

demandaient aussi la prorogation des échéances et la révision

nécessaire d’une loi dite « des cent mille Faillites », parce qu’elle

eût fait de tous les négociants parisiens autant de

banqueroutiers.

La ligue « d’Union républicaine des droits de Paris » fut fondée

par les députés Ranc, Clemenceau, Floquet, Lockroy, Corbon,

Laurent Pichat. Son manifeste du 5 avril réclamait : la reconnaissance

officielle de la République ; puis pour la capitale, la libre gestion

de ses affaires municipales, de ses finances, de l’assistance

publique, de l’enseignement primaire. Un conseil élu organiserait la

garde nationale et la police urbaine. (13)

6

En désorganisant tous les services, Thiers avait contraint les

Parisiens à s’emparer du gouvernement. En attaquant nos forts, il

obligea la garde nationale à les défendre. Toutefois les Fédérés

commirent une imprudence folle lorsque, sans ordre de la Commune et

contre l’avis formel de la Commission exécutive, ils tentèrent un coup

de main sur Versailles. S’imaginant peut-être que les soldats

mettraient la crosse en l’air comme à Montmartre, ils sortirent de

Paris le 3 avril.

Avant le jour, sous la conduite de Bergeret, six mille hommes et huit

bouches à feu se dirigeaient vers le pont de Neuilly, aux cris de : « A

Versailles! » — « Les bataillons gravissaient gaiement le

plateau des Bergères, quand un obus tombe dans les rangs, puis un

second. Le Mont-Valérien a tiré. » (14)

Le commandant du fort avait promis à Luillier (15) de rester neutre et

de laisser passer les Parisiens. Les Fédérés crièrent à la trahison et,

s'éparpillant à la débandade, rentrèrent dans Paris.

« L'armée avait fait un grand nombre de prisonniers du côté de

Châtillon. L'officier commença par faire sortir des rangs tous les

soldats qu’on put trouver parmi les insurgés. Fusillés. Puis la colonne

continua sa route. Au petit Bicêtre, on rencontra le général

Vinoy. Il fit arrêter la colonne : « Y a-t-il des chefs? » —

Duval sortit des rangs avec deux officiers d’état-major. « Vous

savez ce qui vous attend, qu’on fasse former le peloton. » Les trois

officiers fédérés sautent un fossé, s'adossent à une maisonnette et

tombent en criant : « Vive la Commune ! »

Le général Le Flô, ministre de la guerre, dit à un membre de

l’Assemblée : et ils sont morts comme de bons bougres. »

(16)

Thiers n’en écrivit pas moins à l’archevêque de Paris pris comme otage

: « Jamais nos soldats n’ont fusillé les prisonniers. » Et Vinoy

dans son livre raconte que « leur chef, le nommé Duval, est mort

pendant l’affaire ».

Cependant, par la route d’Asnières, Flourens s’avançait avec un millier

d’hommes dans la direction de Rueil. Dix mille fantassins et deux

brigades de cavalerie envoyés contre eux les mirent en déroute.

Flourens essaya vainement de rallier ses troupes... Abandonné par

elles, il ne se résignait pas à se retirer. (17)

Il descendit de cheval et suivit tristement le rivage de la Seine, ne

répondant pas à Cipriani, son ancien camarade en Crète, jeune et

vaillant Italien prêt à toutes les nobles causes et qui le conjurait de

se réserver. Las et découragé, Flourens se coucha sur la berge et

s’endormit. Cipriani avisa une maisonnette ; Flourens l’y suivit,

déposa son sabre et se jeta sur le lit. Un individu envoyé en

reconnaissance les dénonça et une quarantaine de gendarmes cernèrent la

maison. Cipriani veut se défendre, il est assommé. Flourens reconnu à

une dépêche trouvée sur lui, est conduit sur le bord de la Seine où il

se tient debout, tête nue, bras croisés. Un capitaine de gendarmerie,

Desmarets, accourt à cheval, hurle : « C’est vous, Flourens, qui

tirez sur mes gendarmes! » et se redressant sur les étriers, lui

fend le crâne d’un coup de sabre furieux. « Cipriani, encore vivant,

fut jeté avec le mort dans un petit

tombereau de fumier et roulé à Versailles. Ainsi finit ce bon chevalier

errant que la Révolution aima. »

Saluons, même quand ils se trompent, ceux qui savent mourir pour une

idée.

Les généraux Eudes et Duval durent aussi se retirer devant des forces

supérieures. Des gardes nationaux étaient cernés « Rendez-vous, vous

aurez la vie sauve », leur fait dire le général Pellé. Ils se

rendent. « Aussitôt les Versaillais saisissent les soldats qui

combattaient dans les rangs fédérés et les fusillent. Les autres

prisonniers sont acheminés sur Versailles. Leurs officiers, tête nue,

les galons arrachés, marchent en tête du convoi. »

(18)

De nombreux chefs furent fusillés sans jugement, ce qui porta à son

comble l'exaspération des Parisiens.

La Commune lit à ses défenseurs de solennelles funérailles : « Trois

catafalques, contenant chacun trente-cinq cercueils, enveloppés de

voiles noirs, pavoisés de drapeaux rouges, traînés par huit

chevaux, roulèrent lentement, annoncés par les clairons et les Vengeurs

de Paris, Delescluze et cinq membres de la Commune, l’écharpe rouge,

tête nue, menaient le deuil. Derrière eux, les parents des