VI – Le mois de

juin 1790

Mardi 1er juin :

Parution du premier numéro de l'Ami du roi, des Français, de

l'ordre et surtout de la vérité, rédigé et dirigé par

l'abbé Royou alias Monjoye. A partir de ce jour, le comte de Mirabeau

est en contact régulier avec la Cour.

2 juin : A l’Assemblée, un décret ordonne des poursuites contre les

individus soulevant le Peuple et donne leur caractéristique. L'évêque

de Rodez rend compte de sa visite à l'Hôtel-Dieu devant le comité de

mendicité du 21 mai. Jean-Paul Marat lance un nouveau journal Le Junius Français, journal politique et

édite son premier numéro. Mais ce périodique de huit pages ne durera

pas, le dernier numéro sera le 24 juin et il sortira de manière

épisodique.

3 juin : A la

Martinique, à Saint-Pierre après la messe et une procession, les

"libres de couleur" (les affranchis dont souvent des métis) porteurs de

la cocarde tricolore sont

pourchassés, sept personnes se font tirées dessus et décèdent et sept

autres

sont pendues. A Paris, c'est le jour de la Fête Dieu,

dès le matin les députés sont invités à la messe donnée à

Saint-Germain-de-l'Auxerrois et une procession est organisée, le tout

en présence de la famille royale.

4 juin : A la Société des Amis des Noirs est présenté un plan de

travail en six points : « l°. Tableau de l'Afrique ; 2°. Tableau de la

traite des noirs ; 3°. État des noirs esclaves dans les îles ; 4*. Etat

des colonies, et conséquences pour leur commerce de l'abolition de la

traite ; 5°. De l'état des esclaves chez les anciens et parmi les

nations européennes actuelles ; 6°. Méthode pour amener graduellement

et avec fruit l'abolition de l'esclavage. Cinq

membres de la société ont entrepris cette tâche immense. Chacun se

dévoue à en exploiter une branche, d'après un plan commun de travail ». Signé par MM.

Piéton de Villeneuve, président et Brissot de Warville, secrétaire, et

extrait de l'Adresse

aux amis de l'humanité . (Source : Gallica-Bnf, 4

pages)

5 juin :

Parution du Journal de la Société de

1789 de Condorcet, « Ainsi,

la société de 1789 doit être considérée comme un centre de

correspondance pour tous les principes généraux, et non pas comme un

foyer de coalition pour des opinions particulières. Ce n'est ni une

secte ni un parti, mais une compagnie, d'amis des hommes, et, pour

ainsi dire, d'agents du commerce des vérités sociales ».

(Source : Gallica-Bnf) Le

traitement des ministres est porté à 100.000 livres, celui des

Affaires étrangères à 180.000 livres par an. Sans parler des fonds

secrets et douceurs du pouvoir. A

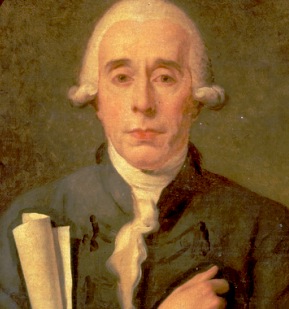

l’Assemblée, M. Bailly (ci-contre) le

maire de la

capitale propose : |

|

|

«

L'idée de fédérer toutes les fédérations particulières

dans une

grande cérémonie nationale, qui aurait lieu dans la capitale le jour

anniversaire de la prise de la Bastille, fut exprimée par Bailly dans

une adresse qu'il présenta à la Constituante, le 5 juin 1790, au nom de

la municipalité parisienne. Déjà la division

des provinces ne

subsiste plus, disait Bailly, cette division qui faisait en France

comme autant d'états et de peuples divers. Tous les noms se confondent

dans un seul ; un grand peuple ne connaît plus que le nom de Français.

» La Fédération générale ne serait pas seulement un acte de communion

en la Patrie, elle aurait encore un triple but : « défendre la

liberté

publique, faire respecter les lois de l'empire et l’autorité du

monarque ». Dans ces derniers mots se révèle la pensée politique

de

Bailly et de son parti. Effrayés par la continuation des troubles, par

l'indiscipline croissante de l'armée, par les revendications des

citoyens passifs qui ont trouvé un organe éloquent dans Robespierre,

les bourgeois révolutionnaires croient le moment venu de réveiller le

sentiment monarchique en le faisant servir à la défense de leurs

conquêtes politiques : « le roi verra un grand nombre de ses enfants,

terminait Bailly, se presser autour de lui, élever un cri de vive le

roi, prononcé par la liberté, et ce cri sera celui de la France

entière. I l s'agissait donc d'attacher

le roi à la Révolution et la

Révolution au roi ».

Les

Grandes journées de la Constituante d'Albert Mathiez

6 juin : Fête de la Fédération et le mouvement fédératif à Lille : « une sorte d'exaltation populaire qui n'a

pu se maintenir » : Une fête révolutionnaire provinciale et ses

aménagements : la Fédération de Lille de Me Odile Lesaffre-Ramette (Source : Persée.fr, 16 pages)

7 juin : Paris, place de l'hôtel-de-ville, la Garde du

Roi composée de cent soldats Suisses avec à leur tête M. de Brissac

prêtent le serment civique en allemand. Sont présents à cette cérémonie

le commandant-général M. de Lafayette et le maire de la capitale, M.

Bailly.

8 juin : A l'Assemblée, l'on adopte l'article 8 du projet de décret sur

l'organisation du clergé.

9 juin : A la Martinique, la guerre civile éclate, les troupes venues

de Fort-Royal encerclent la ville et le gouverneur prêt à ordonner

l'assaut. Les propriétaires ou « Békés » de Saint-Pierre ont tout fait

pour attiser la colère des autorités. L'affaire remonte au 3 juin, à

l'occasion de la fête-Dieu, les « gens de couleurs » voulaient

organiser des manifestations égalitaires. Le refus des planteurs a fait

dégénérer la cérémonie en une sanglante chasse à l'homme noir, au cours

de laquelle les békés ont perdu toutes mesures dans la haine raciale.

L’on a pu constater Les corps des hommes pendus ce jour à l'entrée de

la ville. En France, les dépenses royales sont réduites à 25

millions

de livres au

lieu de 31 millions en 1789.

Sur la demande de Louis XVI, la part

de

Marie-Antoinette est fixée à 4 millions. Le Châtelet de Paris se

prononce par défaut sur la séparation de corps et d'habitation des

époux Sade et décide la restitution par le marquis de la dot de 160.842

livres. A l'Assemblée se concrétise le

mouvement fédératif, en décidant qu'il y aura une fête de la

Fédération ou célébration patriotique à Paris, le 14 juillet prochain.

|

La

fête de la Fédération :

son organisation et sa préparation

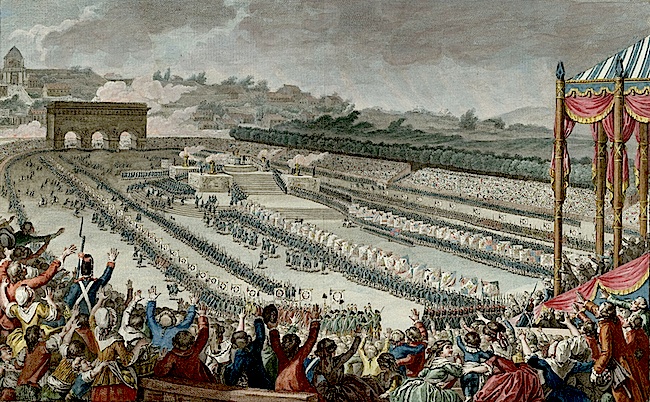

Préparation de la fête de la Fédération - Champs de mars

« L'idée de

fédérer toutes les fédérations particulières dans une

grande cérémonie nationale, qui aurait lieu dans la capitale le jour

anniversaire de la prise de la Bastille, fut exprimée par Bailly dans

une adresse qu'il présenta à la Constituante, le 5 juin 1790, au nom de

la municipalité parisienne. « Déjà la division des provinces ne

subsiste plus, disait Bailly, cette division qui faisait en France

comme autant d'états et de peuples divers. Tous les noms se confondent

dans un seul ; un grand peuple ne connaît plus que le nom de Français.

» La Fédération générale ne serait pas seulement un acte de communion

en la Patrie, elle aurait encore un triple but : « défendre la liberté

publique, faire respecter les lois de l'empire et l’autorité du

monarque». Dans ces derniers mots se révèle la pensée politique de

Bailly et de son parti. Effrayés par la continuation des troubles, par

l'indiscipline croissante de l'armée, par les revendications des

citoyens passifs qui ont trouvé un organe éloquent dans Robespierre,

les bourgeois révolutionnaires croient le moment venu de réveiller le

sentiment monarchique en le faisant servir à la défense de leurs

conquêtes politiques : « le roi verra un grand nombre de ses enfants,

terminait Bailly, se presser autour de lui, élever un cri de vive le

roi, prononcé par la liberté, et ce cri sera celui de la France

entière ». Il s'agissait donc

d'attacher le roi à la Révolution et la

Révolution au roi.

Le décret

du 9 juin ordonna que

chaque garde nationale choisirait 6

hommes sur 100 pour se rendre au district. Les députés des gardes

nationales ainsi choisis choisiraient à leur tour un homme sur 200 pour

se rendre à Paris le 14 juillet. La dépense serait supportée par le

district. L'armée de ligne serait représentée comme la garde nationale.

On espérait ainsi faire cesser les divisions qui s'étaient souvent

manifestées entre les citoyens soldats et les soldats tout courts.

Chaque régiment députerait à Paris l'officier le plus ancien de

service, le bas officier et les 4 soldats dans le même cas. La

Fédération devait avoir lieu sur les bords de la Seine, au Champ de

Mars, qu'on se hâta d'aménager par des corvées patriotiques et

volontaires.

Les

travaux de préparation dans la capitale

Il faut voir

cette fourmilière de citoyens, cette activité, cette

gaieté dans les plus durs travaux ; il faut voir cette longue chaîne

qu'ils forment pour tirer des charrettes surchargées ; des pierres

énormes cèdent à leurs efforts, ils entraîneraient des montagnes. Il

n'est point de corporation qui ne veuille contribuer à élever l'autel

de la patrie : une musique militaire les précède ; tous les individus

se tiennent trois à trois, portant la pelle ou la pioche sur l'épaule ;

leur cri de ralliement est ce refrain si connu d'une chanson nouvelle

qu'on appelle « le Carillon national ». Tous chantent à la fois : « Ça

ira, ça ira, ça ira » : oui, ça ira, répètent tous ceux qui les

entendent. Personne ne se croit dispensé du travail par son âge, son

sexe ou son état : on a vu passer les tailleurs, les cordonniers, ayant

à leur tête les frères tailleurs et les frères cordonniers. L'école

vétérinaire, les habitants des villages très éloignés sont accourus,

ayant à leur tête le maire avec son écharpe, la pelle sur l'épaule.

Tous ont des drapeaux ou des

enseignes. Sur celui des charbonniers on

lit : Le dernier soupir des aristocrates... Les bouchers avaient sur

leur flamme un large couteau et l'on lisait dessus : Tremblez,

aristocrates, voici les garçons bouchers. D'énormes monceaux

disparaissaient sous leurs bras vigoureux. Les ouvriers de la Bastille

ont amené dans les charrettes tous les instruments qui ont servi à la

démolition de cette forteresse. Les employés des postes, ayant à leur

tête M. d'Ogny, les domestiques de l'enceinte des Italiens, les acteurs

de Mademoiselle de Montansier, conduits par leur directrice, sont venus

contribuera cette œuvre patriotique... Les chartreux conduits par dom

Gerle ont quitté eux-mêmes leurs cellules pour venir participer à ces

travaux civiques. Le roi est venu jouir de ce spectacle nouveau ;

soudain la pelle et la pioche sur l'épaule, les citoyens ont formé

autour de lui une garde d'honneur. Il a visité tous les ateliers. »

Les

Grandes journées de la Constituante – Pages 81 et 82

Albert

Mathiez – Les

éditions de la passion

|

10 juin : A Paris, Louis-Ange Pitou, journaliste au Journal général de la cour

et de la ville, se rend au palais des Tuileries à la demande de

Marie-Antoinette, qui le congratule pour sa fidélité envers le roi et

ses prises de position, notamment dans l'affaire Favras. Elle lui fait

don de son portrait en miniature et d'une somme d'argent. Louis-Ange

Pitou par la suite de cette rencontre se consacrera à défendre la

monarchie et devenir un actif propagandiste.

11 juin : A Paris, il

parvient la nouvelle de la mort de Benjamin

Franklin, la Constituante ajourne ses travaux en signe de

deuil, un service funéraire est improvisé devant son portrait au café Le Procope. Intervention du comte

de Mirabeau devant les parlementaires :

« Franklin est

mort... (Il se fait un profond silence.) II

est rétourné au sein de la Divinité, le génie qui affranchit l'Amérique

et versa sur l'Europe des torrents de lumières ! Le sage que deux

mondes réclament, l'homme que se disputent l'histoire des sciences et

l'histoire des empires, tenait sans doute un rang bien élevé dans

l'espèce humaine. Assez longtemps les cabinets politiques ont notifié

la mort de ceux qui ne furent grands que dans leur éloge funèbre; assez

longtemps l'étiquette des cours a proclamé des deuils hypocrites : les

nations ne doivent porter que le deuil de leurs bienfaiteurs ; les

représentants des nations ne doivent recommander à leurs hommages que

les héros de l'humanité. Le congrès a ordonné, dans les quatorze États

de la confédération, un deuil de deux mois pour la mort de Franklin, et

l'Amérique acquitte en ce moment ce tribut de vénération et de

reconnaissance pour l'un des pères de sa constitution. Ne serait-il pas

digne de vous. Messieurs, de nous unir à l'Amérique dans cet acte

religieux, de participer à cet hommage rendu à la face de l'univers, et

aux droits de l'homme, et au philosophe qui a le plus contribué à en

propager la conquête sur toute la terre? L'antiquité eût élevé des

autels au puissant génie qui, au profit des mortels, embrassant dans sa

pensée le ciel et la terre, sut dompter la foudre et les tyrans.

L'Europe, éclairée et libre, doit du moins up témoignage de souvenir et

de regret à l'un des plus grands hommes qui aient jamais servi la

philosophie et la liberté. Je propose qu'il soit décrété que

l'Assemblée nationale portera pendant trois jours le deuil de Benjamin

Franklin (La partie gauche applaudit avec transport). »

Source : Bib. de Stanford, Archives

Parlementaires, page 170 et 171, tome XVI

11 et 12 juin : A Avignon, ville et résidence papale, les Avignonnais

proclament leur volonté d'être rattachés à la France. Le

lendemain, les

élus Avignonnais mandent au représentant du pape de quitter la ville,

puis ils procèdent à l'élection d'ecclésiastiques et décident de

rejoindre le royaume français. A l’Assemblée, le service dans la garde

nationale est rendu

obligatoire pour l'exercice des droits de citoyen actif. Dans la

capitale les ossements trouvés depuis mai dans

les souterrains de la Bastille sont transférés au cimetière de l'église

St-Paul, et une plaque est apposée au frais de Pierre-François Palloy.

La Cour à l'annonce du décés de la duchesse douairière de Bavière prend

le deuil pour sept jours.

13-17 juin : A Strasbourg, l’on fête la Fédération. Pendant plusieurs jours à Nîmes, de

nouveaux des troubles surviennent,

des groupes armés entrent dans la ville. Des protestants, des

catholiques, des républicains et des royalistes se font face et entrent

en conflit. Le désordre est général, il y a de nombreux tués, et les

heurts réguliers. La Bagarre de Nîmes en

est le final, le 14 et 15 juin, quand les protestants, appuyés par des

renforts Cévenols

s'affrontent dans des combats de rue aux catholiques

contre-révolutionnaires. Ces troubles d'une grande violence laisseront

pour bilan, la mort de plus de 300 personnes. Le 17, c'est

progressivement le retour au calme et l'ordre public fini par régner

selon le Récit des événements arrivés à Nîmes envoyé par

l'administration du département du Gard à l'Assemblée

nationale et à l'ordre du jour du 26 juin. (Source : Persée.fr, 2

pages)

Samedi 14 juin : A Saint-Domingue, l'Assemblée coloniale arrête les

décisons suivantes : « Nous

déclarons que nous ne pouvons ni ne devons proposer à l'assemblée

nationale que le décret suivant, conforme aux ordres de nos commettants

: L’assemblée nationale, considérant la différence absolue du régime de

la France à celui des Colonies, déclare par cette raison, que son

décret des droits de l’homme ne peut ni ne doit les concerner, décrète

qu’il n'y sera pas promulgué sous quelque prétexte que ce puisse être

; décrète encore qu’elle reconnaît aux Colonies françaises le droit de

faire elles-mêmes leur constitution, qui sera envoyée à leurs députés

pour être présentée à la sanction nécessaire. » Toujours au nom de

la colonie, il est précisé : « Et

si l’horrible scission doit avoir lieu, vous lèverez au moins des mains

pures, et vers la mère-patrie, dans vos derniers adieux, en la

quittant pour jamais, et

vers les colonies qui vous bénissant à votre retour, vous diront vous

avez fait votre devoir sans pouvoir faire des heureux, c’est à nous de

vous consoler. » Selon Julien Raimond sur ses Preuves

complètes et matériellles etc. de 1795. Le

tout signé, par MM. Cocherel, le citoyen

Ogormaud, Mangalon et Daugé, et MM. Brulley, président et Thomas Millet

secrétaire. (Extraits de la Gazette

imprimée à St-Domingue, à

la rubrique Nouvelles Diverses, n°51, du samedi 28 juin 1790,

imprimé arrêté de l'assemblée coloniale)

15 juin : Manche, le journal l'Argus ou l'homme aux cents yeux

fait paraître son premier numéro, c'est le citoyen

Pierre-Charles-François Mithois surnommé le "Marat coutançois" qui est

à l'initiative de sa parution. Ce périodique est imprimé à Coutances.

16 juin : La municipalité d'Avignon demande son rattachement au

royaume. A Besançon, l’on fête la Fédération.

17 juin : M. de Villette, ancien protecteur de Voltaire fait une motion au club de 1789.

(Source Gallica-Bnf, 1 page)

18 juin : En Espagne, à Aranjuez, le Secrétaire d'Etat (équivalent à un premier ministre),

le comte José de Floridablanca est victime d'un attentat perprétré par

un français, nommé Perret avec un couteau, et il échappe de peu à la

mort.

19 juin : A l'Assemblée, il est approuvé un décret abolissant la

noblesse héréditaire, les titres de prince, duc, comte, marquis etc.,

ces nominations disparaissent des actes, seule le vrai nom de famille

est accepté. On ne pourra plus dire majesté, son excellence, etc... On

ne pourra plus faire porter

des livrées à ses serviteurs, ni posséder des armoiries. Et « que l’encens ne sera brûlé, dans les temples, que pour honorer la Divinité, et ne sera offert à qui que ce soit... »

20 juin : Au champ-de-Mars, dans la matinée, Louis XVI passe en revue

1.500 hommes de la Garde nationale.

21-26 juin : Rome, le pape Pie VI ayant refusé de céder à ses sujets,

les Avignonnais renouvellent leur demande de réunion à la France. La

Constituante est en pleine délibération sur la Constitution civile du

clergé, et réserve sa réponse.

22 juin : Paris, plan de la ville et

des faubourgs divisé en 48 sections (ci-dessus, au lieu de 60

districts), il est décrété par l'Assemblée nationale et sanctionné par le

Roi. (Source : Galllica-Bnf)

23 juin : Louis XVI signe le décret qui met fin à la noblesse

héréditaire, elle est abolie "pour toujours"

en France. La mesure concerne environ 400.000 personnes et va être très

contestée dans les milieux conservateurs et monarchistes.

24 juin : A Nantes, la première pierre de la « colonne de la liberté »,

un monument dédié au roi et à la Révolution est posée.

25 juin : A Paris, M. Etienne de Polverel, juriste, livre son Opinion sur l'aliénation et l'emploi des biens

nationaux, et sur l'extinction de la dette publique. Lue à

l'Assemblée de la Société des Amis de la Constitution (Source :

Numelyo, 62 pages)

26 juin : A l'Asssemblée, il est pris un décret sur les principes

constitutionnels de la marine, un rapport fait au nom du

Comité de la marine, par M. de Curt, député de la Guadeloupe et

secrétaire du comité. (Source : Gallica-Bnf, 15 pages)

27-28 juin : A

la Constituante, il est promulgué un décret portant

règlement de l'organisation municipale de Paris, sa composition : Un

maire, seize administrateurs, trente-deux membres du Conseil,

quatre-vingt-seize notables, un procureur de la Commune, deux

substituts. Sinon est aussi publiée la Proclamation du Roi relative aux opérations préalables à

l'élection des maires et officiers municipaux de Paris, ordonnée par les lettres patentes

(Source : Gallica-Bnf, 4 pages) Le

village de Montmartre est incorporé à la commune de

Paris. Le 28, devant l'Assemblée lors de la séance du soir, M. Paul

Nairac, député de Bordeaux, dans

un discours expose ses motifs, sur le commerce de

l'Inde. (Source : Gallica-Bnf, 15 pages)

29 juin : Rouen,

l'on fête la Fédération. Monseigneur Boisgelin, évêque

d'Aix, reconnaît au pape, en bon gallican, une primauté, mais pas

d'avantage.

30 juin : A l’Assemblée, il est approuvé un décret prescrivant la

nomination immédiate des directoires de département et de district.

VII – le mois de juillet 1790

Jeudi 1er juillet :

Brest, un vaisseau de guerre est lancé et vient de

voir

le jour à l'arsenal de la ville. Le navire Etat-de-Bourgogne

est

le premier-né d'une série de nouveaux vaisseaux de 118 canons et de 64

mètres long. Une fois mis en service, il transportera plus de 5.000

tonnes avec une voilure de 4.640 mètres carrés et 1.100 hommes

d'équipage.

2 juillet : Le garde du corps de Louis XVI, M. Lefèvre de Luberque

reçoit la croix de Saint-Louis, suite à une blessure reçue lors des

journées des 5 et 6 octobre 1789 (Il émigrera le 5/09 prochain à

l'étranger).

3 juillet : Entrevue secrète entre Mirabeau et Marie-Antoinette au

château de Saint-Cloud. En rapport avec

Louis XVI par courrier depuis quelques semaines, Mirabeau aurait dit de

cette rencontre avec la Reine : « Elle

est bien

grande, bien noble et bien malheureuse, mais je la sauverai. Rien ne m’arrêtera, je périrai plutôt que

de manquer à mes promesses » Nicolas de Condorcet publie dans

le Journal de la Société de 1789 (n°5) un article Sur

l'Admission des Femmes au Droit de Cité, où il «

demande maintenant qu’on daigne réfuter ces raisons autrement que par

des plaisanteries et des déclamations ; que surtout on me montre entre

les hommes et les femmes une différence naturelle, qui puisse

légitimement fonder l’exclusion du droit. »

(Source :

Gallica-Bnf, texte intégral).

3-9 juillet : A Toulouse l'on fête la Fédération, les manifestations et

réjouissances attirent près de 100.000 personnes. Le serment est prêté

le 4/07.

4, 6, 8 et 9 juillet : A la Constituante, il est promulgué un décret

sur l'organisation des forces navales du royaume. Le 6, il est pris un

autre décret qui approuve l'organisation provisoire des archives de

l'Assemblée. Le 8, on examine un nouveau projet sur l'ordre judiciaire,

et sur les juges de paix en particulier, et, le 9, il est décidé d'un

décret

réglementant l'aliénation des biens nationaux.

6 juillet : Il est publié un pamphlet, le Grand diner des conspirateurs : (...) dans la salle des Cordeliers, rue de l'Observance : lettre de l'auteur du Journal du diable à M. de Lameth.

Après avoir écrit quelques méchancetés sur Marat, Robespierre, le duc

d'Orléans, etc., nous avons les portraits plutôt cinglants, en voici 2

courts extraits : « Est-ce-un

Desmoulins? Celui-là, c’est autre chose. Comme il dit indistinctement

du mal de tout le monde, et que quelquefois il a de l’esprit, il a

encore auprès d’une certaine classe un certain crédit. (...)

Danton, direz-vous? Danton ah! monsieur, permettez-moi de rire un

instant sur une pareille idée. Danton! Il est plaisant celui-là.

Danton, mais que diable a-t-il donc tant fait? Il a manié le district

des Cordeliers comme il a voulu, il fait tous les jours des motions sur

la terrasse des Feuillants. Voilà en vérité de belles promesses pour

être mis au premier rang. » Ce texte serait de

Jean-Lambert Tallien, journaliste, il se rapprochera du parti

Dantoniste, et siégera à la Convention avec cette mouvance. (Source : Archive.org, pages 3 et 4)

7 juillet : Dans une lettre, la reine informe son frère, l’empereur

Léopold II, de sa rencontre avec le comte de Mirabeau.

10 juillet : A Paris, après des pressions populaires François-Noël

Babeuf - alias Gracchus à partir de 1793 - est libéré et se trouve à la

tête d'une publication, Le

correspondant Picard (40 numéros jusqu'en 1791). Après avoir été

l'auteur de deux numéros dans la capitale du Journal de la

Confédération, le dernier titre a été publié le 3 du même mois.

11 juillet : Jean-Paul Marat remarque dans son journal l’utilisation

qu'en retire Lafayette du serment auprès des Gardes nationaux : « Il surprit leur consentement à des

ré̀glements captieux (spécieux ou fallacieux) dont

ils n’étaient capables, ni de sentir les conseéquences, ni de pré́voir

les suites ; il les lia par le serment, il les plia en vils mercenaires

à la discipline militaire comme à̀ l’unique règle de leurs devoirs, il

leur inspira la funeste manie de ne reconnaître que les ordres de

leurs chefs etc. » (numéro 159, de L'Ami du Peuple)

Légende : Le dégraisseur

patriote. Patience Monsieur votre

tour viendra - Le Pressoir - Il

n'a plus de remède

Légende : Le dégraisseur

patriote. Patience Monsieur votre

tour viendra - Le Pressoir - Il

n'a plus de remède

12 juillet : A l’Assemblée, c'est le vote final sur la Constitution

civile du

clergé. Curés et évêques seront désormais élus : un évêque par

département au lieu des 139 évêchés.

« ART.

21. — Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu

prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé,

le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui

lui est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de

maintenir, de tout son pouvoir, la constitution décrétée par

l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi ».

« ART. 38. — Les curés élus et institués

prêteront le même serment que les évêques, dans leur église, un jour de

dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers

municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là, ils ne pourront

faire aucune fonction curiale ».

« Sire,

Dans, le cours de ces événements mémorables qui nous ont rendu des

droits imprescriptibles, lorsque l'énergie du Peuple et les vertus de

son Roi ont présenté aux Nations leurs Chefs de si grands exemples,

nous aimons à révérer en votre Majesté le plus beau des titres, celui

de Chef des Français et de Roi d'un Peuple libre. Jouissez, Sire, du

prix de vos vertus, et que ces purs hommages que ne pourrait commander

le despotisme soient la gloire et la récompense d'un Roi citoyen. Vous

avez voulu que nous eussions une Constitution fondée la liberté et

l'ordre public. Tous vos voeux, Sire, seront remplis : la liberté

nous est assurée, et notre zèle garantit l'ordre public. Les Gardes

nationales de France jurent à votre majesté une obéissance qui ne

connaîtra pas de bornes que la Loi, un amour qui n'aura de terme que

celui de notre vie. »

Source : Gallica-Bnf, Adresse

au Roi, prononcée par M. de La Fayette (Evreux, 1790)

14 juillet : En

Corse, après vingt ans d'exil à Londres, Pasquale Paoli arrive à

Macinaggio, il est de retour dans sa patrie et à la descente du navire,

il embrasse le sol. A Paris, c'est le fête de la Fédération nationale,

ci-dessous, «

L'assemblée

nationale, en expliquant son décret du 8 juin dernier, décrète que la

municipalité de Paris est autorisée à remplir les fonctions du

directoire de district, par rapport aux biens ecclésiastiques,

non-seulement dans la dite ville, mais encore dans toute l'étendue du

département de Paris ; et ce, provisoirement, jusqu'à ce que

l'administration du dit département et de ses districts, ainsi que

leurs

directoires soient en activité. Sanctionnée le premier août 1790. »

(Nouvelle

législation ou collection de tous les décrets – édité en 1792

chez Devaux) Au théâtre de la Nation,en soirée l'on joue la

première représentation, de la pièce en un acte et en vers, Le journaliste de

l'ombre ou Momus aux champs Elysées de M. Joseph Aude. (Source

: Gallica-Bnf, 84 pages)

CAMP FÉDÉRATIF de PARIS

0

Champ de Mars - fête de la Fédération

Du

mercredi 14 Juillet 1790.

Note

: Fait de huit feuillets au prix de 2 sols, ce journal probablement

unique (?) présente

ou explique le déroulement de la journée de la fête de la Fédération au

Champs de Mars.

La cérémonie du serment fédératif a eu lieu dans le plus grand

appareil, et sans aucune espèce d’accident.

Le Champ de Mars était entouré de quarante rangs de gradins. Au pied de

l’Ecole militaire, était une tribune d’environ quarante pieds de

largeur et de la longueur de la façade de ce bâtiment. Au milieu de

cette tribune, s’élevait un trône magnifiquement sculpté et doré,

surmonté d’une aigle, destiné pour le Roi. A droite était un riche

fauteuil pour le Président de I’Assemblée. Au-dessus de cette tribune

était celle préparée pour la Reine, M. le Dauphin, Madame Royale,

Monsieur, Madame, Madame Elisabeth et quelques Dames de la Cour.

En face de

cette tribune, et à l’autre bout du Champ de Mars, s’élevait

majestueusement un arc de triomphe avec trois portes, sur lesquelles on

lisait d’un côté les quatre inscriptions suivantes :

La Patrie ou la

Loi peut seule nous armer,

Mourons pour la défendre et vivons pour l’aimer.

Consacrés au grand travail de la Constitution,

Nous la terminerons.

Le pauvre sous ce défenseur,

ne craindra plus que l’oppresseur ;

Lui ravisse son héritage.

Tout nous offre d’heureux présages,

Tout flatte nos désirs ;

Loin de nous écartez les orages,

Et comblez nos plaisirs.

De l’autre côté , on lisait les quatre inscriptions qui suivent :

Nous ne vous

craindrons plus subalternes tyrans,

Vous qui nous opprimiez sous cent noms différents.

Les droits de

l’homme étaient méconnus depuis des siècles, ils ont été rétablis pour

l’humanité entière. Le Roi d’un peuple libre est seul un Roi puissant.

« Vous qui

chérissez cette liberté, vous la possédez maintenant, montrez-vous

dignes de la conserver ».

Au milieu du Champ de Mars était élevé une superbe autel, soutenu par

quatre colonnes, dont chaque face portait la même inscription :

Les mortels

font égaux, ce n’est pas leur naissance.

C’est la seule vertu qui fait la différence.

De Tous cette inscription, on lisait ces mots :

La loi dans tout Etat doit être universelle,

Les mortels, quels qu’ils soient sont égaux devant elle.

On lisait de

l’autre côte le serment civique, décrété par l’Assemblée :

Nous jurons de rester à jamais fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi,

de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par

l’Assemblée nationale, et acceptée par le Roi ; de protéger

conformément aux Lois, la sûreté des

personnes et des propriétés,

la circulation des grains et des subsistances du Royaume, la perception

des contributions sous quelque forme qu’elle existe, & de demeurer

unis par les liens indissolubles de la fraternité »,

On lisait sur

le derrière des colonnes :

« Songez aux trois mots sacrés qui garantirent les décrets, la Nation,

la Loi et le Roi. La Nation c’est vous, la Loi c’est encore vous, c’est

votre volonté, le Roi c’est le gardien de la Loi. La colonne qui

faisait face à l’arc de triomphe , portait l’emblème de la liberté avec

les attributs qui la caractérisent, celle qui lui était parallèle

portait l’emblème du génie avec ce mot : Constitution.

Le Roi est arrivé entre trois & quatre heures ; Sa Majesté est

venue occuper le trône qui lui avoir été préparé. Le président de

l’Assemblée s’est assis sur le fauteuil qui était à fa droite ;

suivaient les Députés ; à la gauche du Roi était la Commune de Paris.

Tous les Gardes nationaux des Provinces, pêle-mêle avec ceux de Paris,

occupaient les deux premiers gradins autour du Champ-de-Mars ; les

autres étaient occupés par les spectateurs.

La première décharge de canon a été faite au moment où la marche est

sortie de la place de Louis XV ; la fécondé, lorsqu’elle est entrée au

Champ-de-Mars, la troisième, lorsque M. de La Fayette a paru ; la

quatrième, lorsque le Roi est arrivé.

Le Roi placé, M. l’évêque d’Autun est monté à l’autel, où il a dit la

messe accompagnée d’une musique superbe. Ce prélat patriote avait

braqué sur lui tous les yeux des amis de la révolution. Il avait pour

ceinture des rubans aux trois couleurs de la Nation ; les prêtres qui

l’aidaient dans ces fonctions sacrées, portaient les mêmes ceintures.

Après la célébration de l’office divin, on a béni les Enseignes, sur

lesquels étaient écrits ces mots :

Confédération du 14 Juillet. Département

du....

Cette cérémonie achevée, M. de La Fayette a prêté le serment au nom de

tous les Confédérés, et au bruit du canon ; après lui M. le président

de l’Assemblée Nationale s’est levé, a salué le Roi, et l’a prêté au

nom de l’Assemblée. Les Membres de l’Assemblée, la Commune de Paris, et

300.000 personnes ont répété au même instant ces mots : je le jure ;

chacun levait les mains au ciel ; c’était un spectacle ravissant que de

voir dans le même moment 600.000 bras en l’air, et un peuple entier

demandant à Dieu d’être propice à ses vœux.

Le serment prêté par le président, le Roi s’est levé ; on a observé le

plus religieux silence, et Sa Majesté a lu son serment avec une dignité

et un attendrissement qui s’est communiqué à tous les spectateurs à

portée d’entendre ce généreux prince.

Après Sa Majesté, M. le Dauphin, que la Reine tenait dans ses bras, a

agité ses petites mains ; il les a tendu vers le ciel, et a prêté son

serment de la meilleure grâce du monde ; le serment était répété au

même instant par son auguste mère. Moniteur, Madame, & Madame

Elisabeth.

Le peuple n’a cessé d’applaudir cette auguste famille.

La cérémonie du ferment achevée, le Te Deum a été chanté au son des

tambours, des timbales, et au bruit d’une salve d’artillerie, dont le

service a fait l’étonnement des gens de l’art ; le Roi est parti

comblé de bénédictions ainsi que l’Assemblée, et les Gardes nationales

ont défilé dans le meilleur ordre.

Les députés

de la ville de Lyon sont arrivés samedi et à cinq heures du soir sur la

place d’armes devant l’hôtel-de-ville. Leur bonne contenance et l’air

martial des Lyonnais a fait le plus grand plaisir. Le tambour-major,

par sa taille, figurait parfaitement bien à la tête des tambours et des

musiciens, qui étaient en grand nombre.

On a remarqué qu’il était, et à juste titre, le plus richement vêtu des

autres tambours-majors de toutes les députations. Son habit galonné en

or sur toutes les coutures, semblait rappeler qu’il faut ne pas

abandonner entièrement un usage qui soutient de fortes manufactures, et

fait vivre une infinité d’ouvriers. Le présent destiné pour M. de

Lafayette faisait un très-bel effet à côté du drapeau. Chacun lisait

avec plaisir l’inscription.

Cives Lugdunenses optimo civi.

(Les citoyens de Lyon sont les meilleurs citoyens)

Les députés des campagnes de Lyon présentaient une autre compagnie en

tout aussi bon ordre et avec un air non moins martial. On a remarqué

que celui qui portait l’emblème du Lyon avec l’inscription : Campagnes de Lyon,

était en bas de soie blancs, par analogie aux fabriques de soieries

dont cette partie de la France est occupée. — Les Bretons sont arrivés

une heure après les Lyonnais.

Les Bretons sont arrivés samedi soir au nombre de six à sept cents

hommes ; leur premier mouvement a été de rendre hommage au Roi.

Lorsqu’ils se sont trouvés en face du pont Royal, on a donné des ordres

pour les faire passer par la porte des Tuileries, qui est de ce côté.

Ils ont traversé le jardin devant le château. Un d’eux a complimenté le

Roi, qui a paru très-sensible aux cris d’allégresse de ces amis de la

liberté.

Le Roi a passé en revue, hier matin, trois divisions de la Garde

nationale. Les soldats citoyens qui composaient ces divisions, ont pris

un arrêté dans leurs districts respectifs, pour inviter leurs frères

confédérés de vouloir bien assister à cette revue et de partager avec

eux les gardes d’honneur chez le Roi.

C’est à M. Charton qu’on doit les premières sollicitations pour

parvenir à effectuer cette fête mémorable qui était dans l’idée de tous

les bons citoyens. M. Charton est président de la fédération.

On assure que M. de La Fayette est nommé

par le Roi, major-général de la fédération ; M. de Gouvion, aide-major

général.

Un noble d’ancienne souche, déchu des titres par le décret du 18 juin

dernier, parcouru toutes les études de MM. les notaires de Paris, pour

faire accepter le dépôt de sa protestation ; mais en vain : il a été

obligé de la rédiger lui-même. On ajoute qu’il est parvenu à le faire

constater sur les registres du contrôle du domaine ; mais c’est un fait

qu’il faudrait vérifier.

M. Philippe d’Orléans est arrivé dans la nuit du samedi à dimanche, à

deux heures du matin. Il s’est présenté au Roi lorsque Sa Majesté a été

de retour de la revue, et de là s’est rendu à l’Assemblée nationale.

Le premier mouvement des députés qui arrivent à Paris, est de se porter

rapidement sur les ruines de la bastille ; ils descendent dans les

cachots et payent un tribut de sensibilité aux victimes qui ont été

dévorées dans ces gouffres ténébreux ; on voit plusieurs arracher les

dernières pierres pour les emporter chez eux.

Les dernières lettres de Genève nous annoncent qu’il y a un parti fort

nombreux dans cette ville qui, à l’exemple d’Avignon, veut se donner à

la France. Ce parti fait tous les jours des prosélytes, au point qu’il

n’y aurait rien d’étonnant qu’avant peu on ne vît arriver ici des

députés de Genève, chargés d’offrir que cette ville fasse partie de

l’empire Français.

A Paris, de l’Imprimerie du Patriote

Français

|

|

15

juillet : A l'Assemblée, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt au nom du

comité de mendicité mettait au courant les parlementaires sur l'état de

la législation sur la mendicité et les hôpitaux, la répartition des

secours par département, puis districts et municipalités, et sur les

visites

effectuées dans les hôpitaux, hospices et maisons de charité de Paris

et de ses alentours.

16 juillet : Aux Etats-Unis, la ville de Washington District of

Columbia est fondée ou formalisée par le Residence Act. Deux états, le

Marynland et la Virginie ont donné des terres, près de 200 kilomètres

carrés pour que se construise le district fédéral, à ne pas confondre

avec l'état de Washington en bordure du Canada. Sinon la ville

nouvelle est bordée du fleuve Potomac.

17

juillet : En Ecosse, à Edimbourg décède le philosophe Adam Smith,

auteur des Recherches sur la nature

et les causes de la richesse des nations (1776). A Paris, l'on

joue une pièce de M. Collot d'Herbois en deux actes et en prose, La

famille patriote ou la Fédération,

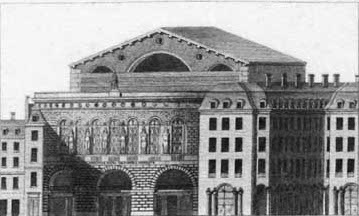

au théâtre de Monsieur (n'existe plus, et s'est appelé aussi théâtre

Feydeau, au 19-21 de la rue du même nom et proche de l'Opéra ou la

salle

Garnier).

Façade du théâtre Monsieur, ci-contre

|

|

|

18, 19 et 20 juillet : Louis XVI signe le décret du 10 juillet «

sur

les biens des non-catholiques qui se trouvent encore aujourd’hui entre

les mains des Fermiers de la Régie aux biens des Religionnaires

(protestants), seront rendus aux héritiers, successeurs ou ayans droits

des dits fugitifs, à la charge par eux d’en justifier, aux termes et

selon les formes que l’Assemblée nationale aura décrétés, après avoir

entendu à ce sujet l’avis de son Comité des Domaines. Le Roi a sanctionné et sanctionne le dit décret, pour être exécuté suivant sa forme et teneur. » Est édité et prononcé le Discours à la Reine

de M. Joseph Delaunay d'Angers, au nom de la Garde nationale du

Maine-et-Loire. Et à cette occasion, M. Palloy, en charge de la

destruction de la Bastille tresse des louanges au Peuple français

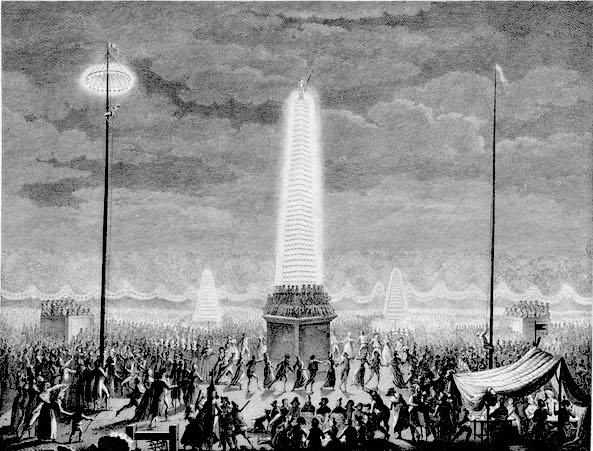

(ci-dessous). Pendant 3 jours, à partir du 18, ont lieu des fêtes et

illuminations, des réjouissances sont offertes dans la capitale, comme

un repas dans tous les districts parisiens par les Gardes nationales, ou bien entre le pont-Neuf et le pont-Royal est organisée une joute avec lance

qui se tient sur la Seine. Le soir, les Champs-Elysées sont illuminés,

et, à la place libérée par la forteresse de la Bastille durant 3

soirées se tient un bal et une illumination champêtre... (Sources : Gallica-Bnf, Musée Carnavalet, Bib. de Stanford)

Fêtes exécutées en mémoire de la Fédération générale : joute sur l'eau, ci-dessous

Fêtes et illuminations aux champs-Elysées, ci-dessous

Fêtes et illuminations aux champs-Elysées, ci-dessous

Estampes de Pierre-Gabriel Berthault, graveur - Armand-Parfait Prieur, dessinateur

Estampes de Pierre-Gabriel Berthault, graveur - Armand-Parfait Prieur, dessinateur

22

et 23 juillet : Le Roi, sur les conseils des prélats, accepte la

Constitution civile du clergé, mais demande un délai avant de la

promulguer (la loi sera sanctionnée favorablement fin décembre). Le

lendemain, Louis XVI reçoit des « lettres confidentielles » du pape,

des archevêques de Bordeaux et de Vienne, datées du 10

juillet, qui condamnent la loi civile du clergé.

24 juillet : A Paris, l'Assemblée fixe les traitements du clergé et

renforce les dispositions du serment de la loi civile (lire le 27

novembre).

25 juillet : Gers, le dernier intendant de la ville d'Auch transmet ses

pouvoirs à M. Jean Moysset, le premier président du Conseil-général

gersois. Ce département s'est appelé un court temps département de

l'Armagnac...

26 juillet : A Lyon, la contre-révolution s'organise. A la Constituante

est réduit le pacte de famille avec l'Espagne. Jean-Paul Marat lance un

appel, dans non pas, L'Ami du Peuple, mais

un journal de 8 pages qu'il nomme exceptionnellement

: C'est en fait de nous. Il

demande aux citoyens à ramener de Saint-Cloud le roi et le dauphin au

plus vite, de

mettre sous-clef la reine et son beau-frère (le comte de Provence), de

s'armer dans chaque

district et de couper la tête à cinq ou six-cent personnes pour assurer

le repos, la liberté et le bonheur ; et pour éviter l'effusion de sang

à venir... (Source : Gallica-Bnf)

27 juillet : Est signé le traité de Reichenbach entre la Prusse et

l'empereur

d'Autriche, laissant à ce dernier le champ libre pour réprimer le

soulèvement belge. La Révolution des Français commence à inquiéter les

souverains

européens.

28 juillet : L'Assemblée refuse de laisser passer par le territoire

français des troupes autrichiennes envoyées pour réduire l'insurrection

belge.

29

juillet : Au sein de la Constituante, depuis six mois, les députés

discutent de

l'importance des effectifs et de la nature des troupes. Le comte de

Latour du Pin, ministre de la guerre, a défendu son projet, il a exposé

que la défense des frontières exigerait 250.000 hommes, pouvant être

ramenés à 150.000 en temps de paix. Lameth, au nom du comité militaire,

estime qu'une réserve de 50.000 pour un effectif de paix de

150.000 soldats suffit amplement. Suisse et Italie, les émigrés

présents à

Chambéry et à Turin tentent d’obtenir l’aide du roi de Sardaigne dans

leur lutte contre la France.

30 juillet : Dans la Meuse, il éclate une insurrection du régiment de

la Reine-cavalerie à Stenay.

31 juillet : A l'Assemblée, M. Malouet reprend le contenu violent des

déclarations de Marat dans son édition du 26/07 et dénonce un complot

contre le roi, etc.. « Eh

bien, c'est sous vos yeux, c'est à votre porte, que des scélérats

projettent et publient toutes ces atrocités ; qu'ils excitent le peuple

à la fureur, à l'effusion du sang ; qu'ils dépravent ses mœurs et

attaquent, dans ses fondements, la Constitution et la liberté. Les

représentants de la nation seraient-ils indifférents, seraient-ils

étrangers à ces horreurs? Je vous dénonce le sieur Marat et le sieur

Camille Desmoulins. » Après quelques échanges, il est voté un

décret proposé par M. Malouet et son projet est adopté en ces termes :

« L'Assemblée

nationale, sur la dénonciation qui lui a été faite, par un de ses

membres, d'une feuille intitulée : C'en est fait de nous, et du dernier

numéro des Révolutions de France et de Brabant,

a décrété que, séance tenante, le procureur du roi au Châtelet de Paris

sera mandé, et qu'il lui sera donné ordre de poursuivre, comme

criminels de lèse-nation, tous auteurs, imprimeurs et colporteurs

d'écrits excitant le peuple à l'insurrection contre les lois, à,

l'effusion du sang et au renversement de la Constitution ».

VIII – Le mois d’août 1790

Dimanche 1er août : A Nancy : les grenadiers du roi de protestent

contre

l'emprisonnement d'un de leur camarade, le militaire participait aux

séances du club des Jacobins local et y réclamait sa solde. Le

commandement de la place, de Noue, le suspend de toute fonction dans la

compagnie des grenadiers Suisses de Châteauvieux (Loir-et-Cher), les

cavaliers de Mestre de Camp se solidarisent avec elle. « Dans

un climat tendu par le contentieux des masses régimentaires, les

soldats se révoltent contre une punition infligée à l'un de leurs

camarades. De Noue, commandant en chef de la garnison de Nancy, veut

imposer une sanction géné́rale. Les soldats se rebiffent et réclament

la vérification des comptes. De Noue n'insiste pas. » A Grenoble,

Antoine Barnave est élu maire. Mais il démissionnera en novembre.

2, 3 et 4 août : A la Constituante, M. de Noailles demande la permission

de se retirer à Nemours, où ont été observés des troubles, il reçoit

l'autorisation de partir. J.P. Marat dépose ses hommages et remet un

plan de législation criminel à l'assemblée. Le président ordonne la

lecture de la lettre signée par M. Desmoulins, celui-ci demande que

soit établi un rapport sur ce qu'il a pu écrire d'incriminant dans son

journal Les révolutions de France et

de Brabant

au numéro 35. Présent dans l'hémicycle Camille Desmoulins est demandé à

la barre pour s'expliquer et qu'il soit arrêté, mais après

l'intervention de MM. Malouet et Robespierre, Desmoulins s'est

éclipsé... Le 3, il est décidé la suppression des pensions existantes

au 1er janvier 1790, ainsi

que la

règle à observer par les intéressés pour son rétablissement (sic), et

création des « récompenses nationales ». A la séance du 4, qui commence

à neuf heures du matin, il est fait état du bulletin de santé du roi

(depuis le château de Saint-Cloud). M. Jacques Guillaume Thouret,

député du Tiers de Rouen et rapporteur, mène les débats autour du

nouvel ordre judiciaire et aborde les titres IV, V et VI et enchaîne

les articles les uns après les autres. Cela commence par le transfert

des affaires d'un tribunal pour cause d'appel d'un district à un autre,

et le dernier article examiné de la journée est consacré aux greffiers,

à leur nomination et durée dans l'emploi.

5 août : A Paris, un administrateur au département de police dénonce

l'enfer des femmes à la Salpêtrière. Le plus grand lieu de réclusion

des femmes en Europe (environ 8.000 personnes) appartient à cet

ensemble administratif né sous le roi Louis XIV sous le titre «

d’Hôpital général ». Ce n’était pas précisément un hôpital, mais un

espace d’enfermement des plus pauvres ou déviants, et concernant la

Salpêtrière l’on y trouvait notamment les prostituées ainsi que leurs

enfants en bas-âge. Les Hôpitaux généraux deviendront plus tardivement

au mitan du XIXe siècle l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

(AP-HP).

6 août : A l'Assemblée, l’on condamne les mutins comme des traîtres à

leur patrie, mais se propose d’écouter les doléances des soldats.

7 août : Le nom de « Secrétaire de la Maison du roi » est changé en

ministère de l'Intérieur.

8 août : A Saint-Domingue, l'assemblée des colons est dispersée par la

force sur les ordres du gouverneur. Le même jour, le vaisseau le Léopard

est en rade de Saint-Marc. Le navire a embarqué les

85 membres

de l'assemblée coloniale auto-proclamée de Saint-Marc et fait route sur

Brest, suite à une mutinerie de l'équipage. Ils seront nommés les « Léopardins ou la faction des 85 ».

9 août : A Nancy, pour réponse à la condamnation du 6

août, la garnison n'apprécie pas, elle se mutine contre les officiers

et contrôle les caisses de son régiment pour pouvoir être payée.

10 août : Suite au décret du 31 juillet dernier sur la presse de M.

Malouet, Jacques-Pierre Brissot écrit dans Le Patriote français

du jour, que pour « Punir la calomnie, sans blesser la liberté de la

presse, est le problème le plus difficile à résoudre en politique. »

11 août : Au bois de Boulogne, les députés Barnave et Cazalès se

battent en duel au pistolet. Trois coups sont tirés, deux sans effet et

une troisième balle effleure le bord du chapeau de M. Cazalès. M.

Barnave considère l'offense réparée.

12 août : La Constituante donne aux directoires départementaux le

pouvoir d’annuler ou refuser les actes inconstitutionnels des

municipalités, ainsi est étendu le contrôle de légalité des actes

administratifs à son contrôle de constitutionnalité.

13 août : Le Roi fait une proclamation sur le décret pris ce jour,

qu'il n'y aura plus d'apanages

(*) réels et révocation de ceux-ci. (*) Ce sont des biens concédés à un

ou

des enfants en compensation à un renoncement, et pour assurer leur

train

de vie son sens premier, par exemple à des enfants nés hors mariage,

comme le fit Louis XIV.

14 août : A l'occasion de la signature de la paix avec la Russie, le

roi de Suède, Gustave III, évoque une croisade contre-révolutionnaire.

15 août : A Nancy, les soldats Suisses en garnison

du régiment de Châteauvieux se révoltent contre leurs officiers.

16 et 17 août : A l'Assemblée, sont créées les justices de paix

et la

vénalité est abolie (ce qui peut être vendu) des offices de «

jurication » (ce qui

détermine le territoire). La justice sera rendue gratuitement. Le

lendemain, il est approuvé que les excès commis par les

soldats révoltés seront punis comme « crimes de lèse-nation ».

18 août : Dans la région ardéchoise se trame une

conspiration royaliste

à la Commanderie de Jalès. La contre-révolution s'organise un peu

plus. Nous

sommes

sur une terre traditionnelle des guerres de Religion, 20.000 hommes se

sont rassemblés dans le sud de l’Ardèche. Des nobles et des gardes

nationaux hostiles à la Révolution, pour eux l'Assemblée est une chose

monstrueuse. De même, l'oeuvre de la Constitution est tenue pour nulle

et ses membres sont regardés comme des criminels de « lèse-majesté ».

En liaison et accord avec le comte d'Artois et les émigrés, les fédérés

du camp de Jalès sont bien résolus à soulever tout le midi de la France.

19 août : Comme a pu l'écrire l'historien Albert Soboul, « ainsi débutèrent les relations de

Saint-Just et de Robespierre »,

par une lettre envoyée par le jeune citoyen au député, Saint-Just

s'adresse à Robespierre par courrier pour lui demander à ce que

Blérancourt, là où il demeure ne perde pas son marché. Robespierre

conservera longtemps cette lettre sur lui, l'hommage d'un jeune inconnu

de 23 ans. « Vous qui soutenez la

patrie chancelante contre le torrent du despotisme et de l’intrigue,

vous que je ne connais que, comme Dieu, par des merveilles ; je

m’adresse à vous, monsieur. » (...) « Je

ne vous connais pas, mais vous êtes un grand homme. Vous n’êtes point

seulement le député d’une province, vous êtes celui de l’humanité et de

la République. » (Source : L'ARBR, extraits de l'Oeuvre complète de

Saint-Just)

20 août : Première

Adresse des officiers du Jardin des plantes et du Cabinet

d'histoire naturelle, lue à l'Assemblé́e nationale : « tous

les Français sont admis dans les Cours que l'on donne au jardin des

plantes, mais encore les étrangers y forment une partie considérable

des auditeurs ; il n'est pas rare de trouver parmi eux des Péruviens,

des Brasiliens, des Anglo-américains, et même des Asiatiques que

l'étude de l'histoire naturelle attire et retient pendant très

longtemps en France ; et l'établissement du jardin des plantes

n'augmente-t-il pas ainsi la prépondérance et la gloire de la Nation,

par un des moyens politiques les plus nobles et souvent les plus

avantageux? Le

jardin des plantes et le cabinet d'hittoire naturelle sont donc de la

plus grande utilité pour toutes les parties de l'empire. »

(Source :

Gallica-Bnf, 80 pages)

21-22 août : Le Constituante se consacre

au droit d'association, elle autorise par la loi aux citoyens le droit

de s'assembler et de former entre-eux des sociétés libres. Le

lendemain, il est reconnu aux fonctionnaires de l'état le droit d'avoir

une retraite.

23 août : Brevet de volontaire de la Garde nationale Parisienne

attribué à M. Jean Leguy (ci-dessus,

source Musée Carnavalet)

24 au 26 août : A l’Assemblée, est terminé l'examen de la loi

fondamentale en matière de justice et mettant fin aux pratiques du

passé (charges, torture, etc...). Il est instauré la séparation entre

les deux ordres de juridictions un ordre judiciaire et un ordre

administratif, le principe de l'égalité devant la justice et de la

gratuité, le droit de faire appel, le jury populaire

en matière criminelle, la professionnalisation des magistrats, et

comme

principes : la simplification admnistrative, l'indépendance de la

magistrature et la protection des intérêts privés et de la

personne humaine (source Ministère de la Justice - 2007).

Le même jour des déclarations contre la censure au

théâtre sont menées par Joseph Chénier et Robespierre. De son côté, le

roi

sanctionne le décret sur la Constitution civile du clergé. Deux jours

après, l’on aborde la réorganisation de la direction des Postes et

Messageries.

|

|

27 août : Au

Palais Royal, le roi, devant l'impuissance des

autorités

ou leur refus de ramener l'ordre, nomme le marquis de Bouillé

(ci-contre) pour faire appliquer le

décret du 16 août. Le député et abbé duc de Montesquiou présente un

rapport à l'Assemblée sur l'état des finances, la dette de l'état est

évaluée à plus de 4 milliards de livres françaises, ou l’équivalent de

ce qui va être mis en circulation comme assignats pour renflouer les

caisses et les remettre à zéro. Résultat, si 600 millions ont pris déjà

la route de l’exil avec les émigrés, le cours de cette monnaie va être

soumis à une

rapide dépréciation. Il est aussi décidé la transformation des

assignats en papier-monnaie.

|

28 août : Proclamation

du Roi sur le décret de l'Assemblée nationale, qui désigne les

villes où seront placés les tribunaux de districts. (Source

: Gallica-Bnf, 25 pages et villes classées par département)

29 août : A l'Assemblée, il est voté une loi sur les postes et

messageries, où le facteur ne peut prendre ses fonctions qu’après avoir

prêté serment spécifié par la loi concernant le secret des

correspondances. « Je jure de

remplir fidèlement mes fonctions, de garder et observer exactement la

foi due au secret des lettres et de dénoncer aux tribunaux toutes les

contraventions qui viendraient à ma connaissance ».

|

MÉMOIRES, CORRESPONDANCE ET MANUSCRITS DU GÉNÉRAL

LAFAYETTE, PUBLIÉS PAR SA FAMILLE. (1837)

« Mais c'est en

vain que les ennemis publics espèrent, en multipliant les fatigues de

la garde nationale, de décourager son activité et sa constance. Voués

par nos principes comme par nos serments au maintien de la constitution

et de l'ordre public,sûrs (le commandantgénéral est autorisé à le

déclarer en leur nom, d'être soutenus par toutes les gardes nationales

de France , nous ferons notre devoir avec un zèle inaltérable,et, s'il

le faut, avec une inflexible et sévère fermeté. »

Les détails de cet

ordre du jour

ont rapport à l'exécution des différents arrêtés du pouvoir civil.

Depuis longtemps on cherchait à exciter l'indiscipline dans les troupes

et la désunion entre les soldats et les officiers ; c'était un des

grands

moyens sur desquels la contre-révolution fondait son espoir. Les

histoires du temps ont consigné le triste événement de la révolte de la

garnison de Nancy, réprimée par les gardes nationales et les troupes de

ligne aux ordres du général Bouillé (1). Les patriotes sentirent, pour

la plupart, le besoin de lui donner l'appui de l'assemblée, et dans la

séance du 30 août, Lafayette prononça ces paroles. :

Les informations

que vous avez ordonnées nous feront connaître, je l'espère, les auteurs

des troubles dans les garnisons et les livreront à la rigueur des lois.

Mais il s'agit de la crise actuelle : elle est pressante, notre

situation est délicate ; et c'est pour cela même qu'un bon citoyen

n'hésite pas à donner son avis. Je sais, Messieurs, que M. de Bouillé

portera, dans l'exécution de vos décrets, son énergie, ses grands

talents, et cette loyauté qui le caractérise; il vous demande, et

votre comité vous propose un témoignage, que vous ne pouvez trop vous

hâter de lui donner. Je le réclame pour lui, pour les troupes

obéissantes qui concourront avec leur général à supprimer la rébellion ».

L'Assemblée adopta

dans cette

séance le décret proposé dans le même sens par Barnave. La rébellion

fut réprimée, et le général Bouille reçut, sur la proposition de

Mirabeau, les remerciements de l’assemblée (2).

Notes de l'extrait :

(1) A la suite de graves

désordres dans une partie de l'armée, l'assemblée nationale avait

rendu, le 6 août, un décret qui prohibait dans les régiments toute

association délibérante, autre que le conseil d'administration,

établissait des inspecteurs extraordinaires nommés pas le roi pour

vérifier les comptes de chaque régiment, en présence d'un certain

nombre d'officiers, sous-officiers et soldats, etc. Ce décret fut violé

à Nancy, par la rébellion de trois régiments qui arrêtèrent leur

inspecteur, M. de Malseigne, et un commandant, M. Denoue. Le 16,

l'Assemblée décréta de nouvelles mesures pour réduire les rebelles ; en

conséquence, le 31, M. de Bouille, à la tête d'un corps composé de

troupes de ligne et de gardes nationales, entra de vive force à Nancy,

et après un combat sanglant, y rétablit l'exécution des lois.

(2) « L'insurrection

de Nancy, provoquée par l'aristocratie des officiers, n'en était pas

moins une rébellion très dangereuse contre le gouvernement national et

contre le décret de l'assemblée. Je contribuai beau coup à faire donner

au roi, et au général Bouillé, les moyens de la réprimer ; je traitai

les intérêts de M. Bouillé avec les chefs jacobins d’alors; j'invitai

les gardes nationales à se joindre à lui ; je me joignis à Mirabeau,ou

pour mieux dire, je lui inspirai sa motion pour faire remercier M. de

Bouillé et ses troupes; en un mot, je servis avec zèle, non seulement

l'ordre public, mais le général, qui dans ses Mémoires regrette de

n'avoir pas profité de ces avantages pour trahir plutôt la cause

constitutionnelle ».

Note

du général Lafayette

|

31 août : A Nancy, le marquis de Bouillé entre dans

la ville

après

de durs combats faisant plus de 300 morts, la répression est sanglante

et forte : une trentaine de soldats suisses sont roués ou pendus, plus

de 40 sont condamnés aux galères, et la Garde nationale est

réorganisée.

Suite à cette répression, par M. de Bouillé, de la rébellion de Nancy,

l'Assemblée lui adressera des remerciements, puis les annulera suite au

rapport du député Sillery, et Louis XVI rédigera un

courrier de félicitations (début septembre).

IX – Le mois de septembre 1790

C'est

en septembre ou durant l'été 1790 que commence à paraître : Je suis le véritable

Le Père Duchesne, foutre

de Jacques-René Hébert pour contrer Lafayette. En

novembre apparaît en première page le

dessin ci-contre. Ce

périodique

bi-hebdomadaire de huit pages ne sera pas numéroté avant le mois de

janvier 1791 et il paraîtra jusqu'en 1794. Le journal est imprimé en

1790 chez le sieur Tremblay au sein de la rue basse Saint-Denis (*),

les années suivantes rue des Filles-Dieu chez le même imprimeur. (*)

Proche du boulevard Bonne-Nouvelle dans l'actuel dixième arrondissement

de Paris. (Source : Gallica-Bnf)

|

|

|

Mercredi 1er septembre :

Le duc de Liancourt fait connaître au comité de mendicité, les

résultats de sa visite avec M. Decretot au Mont-de-Piété,

considéré comme une annexe de l'Hôpital général. A Brest, 2.000 ouvriers des arsenaux se mettent en grève.

2 septembre : Un décret de l'Assemblée

nationale supprime le costume

traditionnel des compagnies judiciaires. Les travaux du comité sur la

mendicité sont repoussés d'un mois à la demande de M. Prieur « pour

donner le temps de connaître les ressources des hôpitaux et autres

établissements de charité, et préparer un travail complet sur cette

partie. » Dans la capitale, il éclate une émotion

en faveur des Suisses. A l'annonce de la répression sanglante des

mutineries de Nancy, des Parisiens se sont rassemblés. Cinq-mille

personnes en début d'après-midi du Palais-Royal

se dirigent vers l'Assemblée. Arrivés aux Tuileries, l'on dénombre

quarante mille citoyens devant la salle du Manège criant :

Les ministres à la lanterne!

Cette foule en colère réclame le renvoi de MM. Necker et de La

Tour du Pin (ministre de la guerre). Puis il est proposé d'aller à

Saint-Cloud, où se trouve le roi lui-même, mais cela reste sans effet.

La rapidité avec laquelle s'est

organisée le rassemblement et son ampleur surprennent. Il sera dit que

ces

manifestants n'avaient rien de spontanés et que des meneurs issus des

Jacobins auraient été la cause de l'agitation

d'aujourd'hui.

3 septembre : A l'Assemblée, l’on réduit le budget de la bibliothèque

du roi de 140.000 à 110.000 livres.

4

septembre : Démission et départ de M. Necker, son remplaçant aux

finances est M. Claude-Guillaume Lambert, baron de Chamerolles

(jusqu'au 4

décembre). Favorable à l'emprunt et refusant d'emettre des assignats,

est la raison officielle de la décision du départ de Jacques Necker de

son poste de ministre. A l'Assemblée, le citoyen anglais et lieutenant

au régiment Royal-Higland, M. Jean Oswald, membre de la société des

amis de la Constitution, offre une ode rédigée par ses soins : le Triomphe de la

liberté (en anglais),

pour honorer la Révolution. Et un exemplaire sera déposé aux archives.

La Constituante s'attribue la direction du Trésor public.

5 septembre : M. Michel Roussier démissionne de son poste de

député. « Il

y joua un rôle assez effacé, fut adjoint au doyen des communes, fit

partie du comité des subsistances, prêta le serment du Jeu de paume, et

ne prit qu'une fois la parole pour proposer une définition du

gouvernement monarchique (...) et ne reparut plus dans les assemblées

parlementaires. » (Source : Biographie extraite du

dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889, d'Adolphe

Robert et Gaston Cougny)

6 septembre : A Angers, les femmes réclament la diminution du prix du

pain, elles sont suivies par les ouvriers des carrières. La troupe tire

et tue : 45 hommes, 4 femmes et 2 enfants. A Brest, 2.000 marins des

navires le Léopard en

provenance de

Saint-Domingue et l'America, plus

le Majestueux se

révoltent et parmi leurs doléances portées à l'hôtel de la ville,

ils demandent de ne plus porter le pavillon blanc, mais un drapeau

tricolore, rouge, blanc, bleu de manière verticale (à l'inverse de

celui des Hollandais).

7 septembre : A la Constituante, l’on promulgue un décret sur

l'organisation des Archives nationales.

8 septembre : Marat dans L'Ami du

Peuple (n° 215) après avoir rapporté en quoi consiste le décret

sur le "bouton d'uniforme" et l'importance du sujet en réponse à une

lettre sur l'affaire de Nancy, il remarque « avec

quel soin les ministériels qui l’ont forgé ont supprimé de la

légende la nation qui seule peut vous rappeler la patrie, pour ne

laisser que la loi et le roi. Ils ont beau vous crier la loi, c’est la

nation, et la nation c’est vous, ils mentent impudement, tant que vous

n’aurez pas fait la loi et tant que la loi sera faite par eux, qui sont

vos plus mortels ennemis. » Cette fois, c'est la tête des

ministres qu'il souhaite couper... et demande à se hâter. (Source :

Gallica-Bnf, page 6)

9 septembre A Paris, la Section de l'Oratoire fait une adresse

sur l'émission des assignats-monnaie, ci-après :

0

Adresse de la Section de L'Oratoire (*)

à l'Assemblée nationale

*

Sur

l'émission des assignats-monnaie

(*) Paris en rive gauche ou nord - quartier du Louvre

Ce

n'est pas par des opérations

partielles (et l'expérience l'a prouvé) qu'on remédie à de grands maux

; vous en étiez convaincus, lorsque vous avez commencé le glorieux

monument de la constitution, qui, malgré les clameurs des ennemis de la

liberté, et les transes des êtres liés à l'arbitraire de l'ancien

régime, s'élève néanmoins et atteindra dans peu la perfection et

l'immuabilité, unique but de vos travaux et de nos vœux.

Ce que vous avez fait pour les lois, Messieurs, vous le ferez pour les

finances, autrement l'intérêt qui nous mine finirait par tout absorber.

Vous admettrez, Messieurs, l'émission des assignats-monnaie, idée

conçue parmi vous, idée simple et grande en même temps, qui, exposée

depuis quelque-temps à l'opinion, ne trouve guère de contradicteurs que

ceux qui, vivant et s'enrichissant de la variabilité des effets

publics, n'en peuvent voir l'extinction sans angoisses.

Si vous ne leur donnez la chance des inquiétudes et des hasards ; si

vous ne commettez des fautes qu'ils convoitent, et dont ils puissent

commercer, pouvez-vous aspirer à leurs éloges? Redoutez-les plutôt,

Messieurs, et permettez à une assemblée primaire, placée au centre du

commerce de cette capitale, qui recueille l'opinion publique dans sa

véritable source, de vous exposer ce qui la détermine : en effet, il

existe des agioteurs qui préfèrent un projet de quittances portant

intérêt à celui qui opère à jamais le paiement réel de la dette

exigible ; l'Assemblée ne doit-elle pas être frappée d'une préférence

aussi bizarre qu'alarmante? mais quelques soient les talents et

l'éloquence, les défenseurs de ce projet répondront-ils à cette simple

objection qui s'offre à tous les esprits?

Il

grève l'état de cent vingt

millions net à payer aux porteurs. Or, quiconque a la moindre

connaissance de l'impôt, de ses frais de perception, du déficit

nécessaire qu'il éprouverait, conviendra que pour lever encore une

somme aussi prodigieuse sur des contribuables déjà exténués, il

faudrait la porter au double ; tel est le premier fléau de cette

opération ajouté gratuitement à nos misères; qu'on ne croie pas

non-plus qu'il soit momentané, il doit finir par tout engloutir.

Quel serait effectivement dans les premières années, le porteur un peu

garni de ces quittances, qui voulût échanger un effet qui, sans soins,

sans inquiétude, lui rapporte un intérêt qui lui convient, contre un

bien-fonds qui communément en rapporte un moindre?

Il le gardera dans ses mains, et laissera les biens-fonds aux amateurs

de l'agriculture, qui seront ses fermiers. Mais, dira-t-on, n'est-il

pas juste que les créanciers soient remboursés, et qu'ils ne soient pas

contraints d'employer leurs capitaux à un usage déterminé qui soutient

le contraire? Les porteurs d'assignats ne seront-ils pas maîtres de les

échanger, d'en disposer comme bon leur semblera? ces billets ne

seront-ils pas une véritable monnaie? Veut-on conclure que de ce que

les créanciers auront avec ces titres une faculté exclusive d'acheter

des domaines nationaux, ce privilège qui enrichit l'effet, nuise à la

volonté du porteur?

Tel est cependant un des grands arguments des antagonistes des

assignats ; mais ce n'est plus aux gros capitalistes qu'il faut parler.

Qu'est-ce qui les touche? Le gain immodéré. Quelle est leur patrie? La

bourse. Quels sont leurs vœux? La baisse, quand ils veulent acquérir ;

la hausse, quand ils veulent revendre. C'est à ceux qui, vivant du

revenu modique de leurs fonds, n'ont d'espérance qu'en eux ; et

mesurant habituellement l'avenir avec tranquillité, formés dès

longtemps à l'inaction, à mettre la recette de leurs rentes au nombre

de leurs plus grandes fatigues, ne sont plus faits pour se charger des

soins innombrables des propriétaires : ils n'acquerront pas, s'ils ne

prennent pas ce parti ; croient-ils que les gros capitalistes, qui

convoitent d'avance leurs titres, le fassent? Ceux-ci n'y penseront que

lorsque l'état, incapable de payer avec l'impôt, épuisé d'obligations,

sera contraint de leur tout abandonner.

Pendant

ce cours de calamités, les

bien nationaux seront usurpés, dégradés, les intérêts de ces titres

sans paiement ; et alors, à quelle triste situation ne sera pas exposée

cette classe de porteurs de quittances, la seule inquiétante? Ils

n'auront plus pour eux que la pitié des premiers, qui, concentrant dans

une seule place les effets décriés, en deviendront propriétaires au

prix qu'il leur plaira de fixer.

Et si cependant, à travers mille dangers, l'état parvenait à

s'acquitter aux dépens de sa propriété et des impôts avec ces

accapareurs de quittances ; tant de crises, tant de peines, tant de

sacrifices ne serviraient, comme l'a dit un de vos célébrés orateurs,

qu'à créer un nouvel ordre de grands propriétaires fonciers, qui,

donnant plus au luxe et à la ruine des campagnes qu'à l'art de

fertiliser la terre et d'étendre les bienfaits de l'agriculture,

empêcherait la division des propriétés, fondement inébranlable de l'a-

abondance, mais devenue désormais impossible par cette malheureuse

catastrophe.

Mais quel contraste dans le tableau offert par l'émission des

assignats-monnaie. Ce n'est pas l'imagination qui aime à se dégager

d'images nombres par d'agréables chimères ; c'est un avantage manifeste

d'abord, ensuite des résultats heureux appuyés par l'expérience.

Au

moment où vous acquittez la dette exigible, une levée de cent

vingt millions net, dégagée des pertes et des frais qu'elle entraîne,

disparaît, et rend les autres impositions plus légères et plus sûres,

détermine le paiement de la rente constituée à sa véritable époque,

dégage des entraves du malaise l'état, et les contribuables qui

s'acquittent avec ponctualité.

Dès-là

que ces dépenses sourdes et cachées, et les prodigalités avouées

deviennent désormais impossibles, tout engorgement cesse, l'ordre et le

crédit qui le suit immédiatement renaissent.

Par

rémission des assignats, voyez

les capitalistes, ces hordes d'agioteurs, sont contraints d'employer

leurs fonds innombrables, grossis des fortunes des particuliers et de

la misère publique, à acquérir des biens, ou dans les manufactures,

tous ceux qui habituellement plaçaient dans les emprunts, ouverts par

le gouvernement, subissant la même loi, versant leurs économies de

plusieurs années sur ces objets intéressants, et soutenir de tous leurs

efforts ce qu'ils calomnient aujourd'hui ; vous verrez, Messieurs, si

leur dépit tiendra contre leurs intérêts, et si au plaisir de se nuire

à eux-mêmes, d'enterrer un numéraire qui n'aura plus d'aliment, ils ne

préféreront pas un emploi profitable.

Mais n'a-t-on pas eu la stupide audace de comparer les assignats futurs

aux billets du système, et l'impudeur d'en faire sortir des décombres

où ils étaient ensevelis, pour les montrer au public, comme des garants

du sort futur des assignats. Mais les bases chimériques des premiers

peuvent-elles être opposées à celles de l'émission actuelle, à ces

possessions superbes, qui, enviées depuis tant de siècles, couvrent la

France d'un bout à l'autre, et frappent et charment tous les regards.

Eh quoi! jadis sur le simple préambule d'un édit, sans autre sûreté

que ses phrases, vous portiez en foule votre argent, vous le

précipitiez à force ouverte dans les coffres d'un gouvernement

dissipateur, et aujourd'hui, vous ne voudriez pas d'un effet avec

lequel vous pouvez à l'instant commercer, acquérir, payer, qui vous

offre toutes les ressources, qui a pour garant des biens innombrables,

une nation pleine d'honneur, dont le premier cri et la première loi

furent la probité, qui ne succombe sous le faix (lourd fardeau), et n'a recueilli que

pour vous. Mauvaise foi insigne! craintes artificieuses, dont le

fondement nous à coûté si cher!

Vous rendrez nulle, Messieurs, cette coalition formelle entre les

marchands d'effets, et ceux dont l'intermédiaire, devenu moins utile

dans l'intérieur du royaume d'abord, ensuite au dehors par l'émission

des assignats, doit nécessairement être réduit aux seules affaires du

crédit.

A tous les motifs de presser cette opération salutaire, se joint le

retour de l'hiver, si redoutable dans les temps de détresse ; les

ateliers de charité, qui en sont le signe évident, vont entasser à

grands frais les malheureux ouvriers des manufactures languissantes, en

occuper l'activité à des travaux inutiles, et ces hommes précieux

peut-être n'y pourront tous être admis. Que deviendront-ils?

Ne levez plus vos yeux de ce tableau, Messieurs, fait pour émouvoir ;

puisse-t-il vous déterminer à ce qui nous amène devant-vous! Vous vous

opposerez à cette voracité funeste qui peut tout engloutir ; vous

daignerez condescendre à nos vœux, consignés dans un arrêté que nous

vous présentons avec confiance ; nous croyons qu'il n'en est aucun qui

n'ait pour motif le bien commun de la France ; s'il en est d'erronés,

votre sagesse saura les connaître. Par cette opération, l'aisance

s'introduisant dans les classes les moins aisées, y ramènera le calme

et la circulation, qui sont leur seule ambition ; tout refleurira dans

l'empire que vous avez reconstruit, et l'étranger accourant se fixer

dans la plus belle contrée de l'univers, au milieu d'un peuple heureux

et libre, vous proclamera les libérateurs du monde, et c'est alors

qu'au sein de l'allégresse universelle, vous jouirez de vos travaux

immortels et de vos sacrifices.

Aubriet Commissaire - Rédacteur.

EXTRAIT du registre

des délibérations de la Section de l'Oratoire.

Du 9

Septembre 1790

En

l'assemblée générale de la Section

convoquée en la maniere accoutumée, pour délibérer sur le projet d'une

nouvelle émission d'assignats-monnaie, pour acquitter la dette

exigible. Après avoir entendu, pendant deux séances consécutives tous