|

|

| Cliquez

ci-dessus pour revenir à la page d'accueil |

|

Infos,

Amérique Latine 2010

Infos,

Amérique Latine 2010

Sommaire de la page 7,

1 - Procès

de la dictature chilienne à Paris, du 8 au 17

décembre 2010

2 - La mémoire des

survivants et la révolte des ombres, Antonia Garcia Castro

3 - Chili : "Coup

d'état 1973", Gabriel Garcia Marquez

4 - Escadrons de la mort, l'école

française, entretien

avec Marie Monique Robin

5 - Le

LKP de la Guadeloupe, un mouvement social instructif ? Paméla

Obertan

6 - L’Amérique

latine : la construction d’une région, José Del Pozo

7 -

Amérique Latine et Colombie en particulier : Rapport sur la

torture en 2010, ACAT

|

|

|

|

|

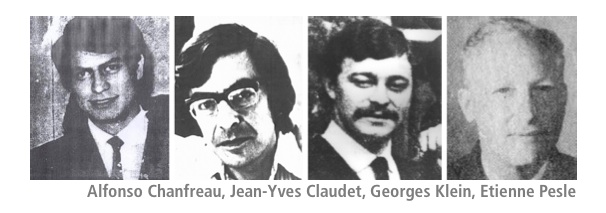

| Procès de la

dictature chilienne à Paris |

Lionel Mesnard, le 27 décembre 2010

Il s’est ouvert à Paris le 8 décembre

2010 le procès de 14 inculpés chiliens, des

militaires principalement (1), en raison de la disparition de quatre

franco-chiliens par après le 11 septembre 1973: Alphonse

Chanfreau, Georges Klein, Etienne Pesle et Jean-Yves Claudet. Leurs 4

noms sont inconnus, et pour cause, ils ont été

victimes d’un putsch militaire qui a

été mis sous une certaine chape de silence. Tant

il a impliqué pour le Chili une folie meurtrière

et la négation des opinions.

Vendredi 17 décembre 2010 s’est achevé

à Paris le procès d’une infime partie

des exactions de la junte militaire chilienne qui officia de 1973

à 1989. Ce procès aura eu pour mérite

de voir la justice française condamnée avec

fermeté le régime militaire et ses

méthodes extrêmes. 13 des 14 inculpés

chiliens ont été condamnés

à de la prison ferme allant de 15 ans à 30 ans,

sur les 14 inculpés un seul a été

acquitté.

Pendant deux semaines s’est tenu en France le

procès post mortem de la dictature au Chili sous la gouverne

d’Augusto Pinochet et de certains de ses sbires. Il est rare

de découvrir une juridiction pénale comme les

Assises allées plus loin que les demandes du procureur, dont

les condamnations n’excédaient pas 20 ans

d’emprisonnement à l’encontre de

prévenus absents, mais eux bien vivants.

Revenir près de 40 ans en arrière n’est

pas anodin. Il est encore difficile d’expliquer les

conséquences, non seulement humaines, mais

l’impact sur toute une société

d’une histoire criminelle particulière. Elle

conserve encore de nos jours une actualité forte et demande

d’aller au-delà des seuls cas jugés. Il

importe de prendre en compte les mécanismes sociaux et

économiques, le dessous des cartes de l’Histoire,

c’est-à-dire donner à une

époque donnée un contexte propre et des enjeux

spécifiques.

On ne pouvait présumer qu’une juridiction

française franchirait ce cap et favoriserait la tenue

d’un tel procès. Il n’est pas celui

d’une nation entière, mais ce qui est advenu

à 4 personnes de nationalité

française. C’est à ce titre

qu’a été reçue la plainte

contre 19 chiliens compromis dans des actes de barbarie, dont 13 ont

été reconnus coupables (et 5 accusés

ayant décédés depuis). Plus de dix ans

de labeur peut-on présumé pour que se tienne le

jugement des artisans et orchestrateurs de ces 4 crimes.

C’est au sein de la plus haute juridiction criminelle

française, les Assises que se sont retrouvés en

cause plus d’une dizaine d’accusés. Les

acteurs des 4 crimes poursuivis n’ont pas cherché

à se manifester, ni même à se faire

représenter. Ces tortionnaires et ordonnateurs se sont

protègés derrière une loi chilienne

empêchant toute procédure d’expulsion

d’un national. Certains sont morts comme Augusto Pinochet en

décembre 2006 et Paul Shaefer ou Shäfer en 2009 (un

ancien caporal de l’armée nazie, qui a pris souche

ans les années 1960 au sein de la colonie Dignitad, qui fut

un centre de rétention et de torture de la junte). Ils ne

pourront répondre de leurs crimes et nous

éclairer sur les circonstances les ayant conduit

à donner des ordres ou bien à les

exécuter.

Alphonse Chanfreau, Georges Klein, Etienne Pesle et Jean-Yves Claudet

permettent de découvrir ce qui a pu se produire,

même s’ils ne représentent pas

à eux seuls l’étendue des actes de

torture et les séquestrations. Nos quatre hommes de 23

à 49 ans sont représentatifs de cette

génération sacrifiée, et ils ont

été l’objet en France de

procédures juridiques ouvertes en 1998. Ce fut suite

aux demandes du juge espagnol Balthazar Garzon contre

l’ancien dictateur Augusto Pinochet. Il en avait

résulté l’arrestation en

Grande-Bretagne de l’ancien chef de la junte pendant quelques

semaines. Un épisode qui permit par la suite en France le

dépôt d’une plainte. Et qui plus est la

mise à jour d’un motif commun : les quatre

franco-chiliens ont disparu sans que l’on retrouve leurs

dépouilles et demeurent encore aujourd’hui sans

sépultures.

Ces actions en justice auront pour répercussion

l’ouverture d’une enquête trouvant 12 ans

après un prétoire français pour

entendre les familles concernées. Si certaines

procédures ont pu aboutir au Chili contre des

tortionnaires, bon nombre de responsables sont encore en

liberté, et à ce rythme, une majorité

d’entre eux décéderont à

domicile sans avoir à répondre de leurs

participations criminelles. Néanmoins, un des initiateurs

principaux et ancien

bras droit de Pinochet, Juan Manuel Conteras - 81 ans - est

depuis 2005 sous les barreaux au Chili, et se voit condamné

aussi dans la disparition de A. Chanfreau, G. Klein, E. Pesle et J.Y.

Claudet, en France.

Si les responsabilités sont établies en ce qui

concerne certains hauts gradés de

l’époque, le Chili en a-t-il fini avec tous les

tortionnaires ayant agit en leurs noms ? Il semble que la

réponse soit négative, de toute

évidence le travail de mémoire reste à

faire et aux générations nouvelles de se pencher

sur une histoire sanglante qui reste à écrire. Au

moins ce procès permettra t-il un jour d’ouvrir de

nouvelles suites au Chili, c’est au mieux ce que

l’on peut attendre d’un pays

libéré de ses démons.

Un

basculement est intervenu le 11 septembre 1973

Une société entière dans ses

fondements démocratiques s’écroule. Il

y a pour réalité Salvador Allende se suicidant au

sein du Palais Présidentiel de la Moneda, et un pays entier

sombrant dans le fascisme du jour au lendemain.

Sous les ordres d’Augusto Pinochet et suite au coup

d’état du 11 septembre 1973, ce sont 3.000

chiliens qui vont connaître la mort, 30.000 autres vont subir

la torture, et plusieurs dizaines de milliers un exil forcé.

Il n’était pas suffisant de renverser un

président démocratiquement élu,

Salvador Allende, il fallut décapiter toute

l’opposition de gauche.

Que s’est-il produit, qu’est-ce qui a pu pousser

à tel vent répressif ? pourquoi

élimine-t-on une opposition? comment s’impose ou

s’organise un pouvoir dictatorial? pourquoi une nation

semblant stable peut-elle basculée dans l’horreur?

et cerise sur le gâteau, comment une

idéologie d’inspiration purement fasciste va

prendre la direction du pays?

En ces temps pas si lointain, la lecture géopolitique

était scindée en deux empires faisant du Chili

une chasse gardée des Etats-Unis. La haute

bourgeoisie chilienne, c’est-à-dire les

oligarchies locales vont imposer dans les faits une dictature.

L’acharnement de l’opposition dite de centre-droit

et les tentatives de déstabilisation du

gouvernement de l’Unité Populaire

n’auront qu’un seul but, et aura pour

finalité de renverser le pouvoir légal en place.

En 1973, pour les chiliens, il en fut autrement et les condamnations

n’eurent que peu d’échos,

néanmoins elles ont possiblement éviter un bain

de sang plus grand.

Les réformes du gouvernement progressiste de l’U.P

touchèrent directement les richesses minières du

pays et en contrepoint la menace de tarir la manne des profits sonnants

et trébuchants. L’on touchait là,

à des intérêts colossaux, à

l’exemple du cuivre, et de l’importance de

contrôler une ressource cruciale et économiquement

très rentable. Car non seulement la ressource est mise en

valeur, mais elle engraine surtout des recettes, des taxes à

chaque étape de production.

De l’extraction à son conditionnement, cela

suppose que le pays exportateur abandonne une part de cette richesse au

profit d’une industrie tierce et d’une

économie transnationale ou étrangère.

La richesse n’est pas dans la ressource extraite, mais dans

la vente de produits, dont on contrôle au passage les normes

et les flux financiers. Un faible coût de la

matière permet ainsi que s’engrange le maximum de

la plus value au sein du pays qui va conditionner et vendre le produit

fini.

L’objectif visé de la dictature a

été d’annihiler les forces populaires

qui avaient pris le pouvoir en 1970 au Chili. Ce plan

démoniaque visant à renverser des institutions

démocratiques a fonctionné et a

perduré pendant de longues années. Depuis 1990 ce

pays cherche un nouveau souffle, l’on parle même de

transition pour décrire l’après

Pinochet, mais ce qui peut étonner, c’est pourquoi

tant de crimes sont restés impunis ?

Pourquoi en vient-on à décapiter une

génération militante, Qu’est-ce qui a

poussé une partie des Chiliens à choisir le

totalitarisme et les injonctions de l’Empire ?

L’implication de Washington a été

importante, elle n’est pas en soit une surprise. Services

secrets, diplomaties, transnationales étasuniennes ne seront

pas étrangères à la

préparation du coup d’état. Des appuis

financiers ciblés serviront à choisir le chaos et

condamner au silence les forces vives du pays.

Même si 37 années se sont

écoulées depuis le coup

d’état, il reste non seulement à

comprendre, transmettre et mettre en lumière un cataclysme.

Ce qui s’est passé à non seulement

valeur et sens aux yeux des « survivants » ou

rescapés de la mémoire, notamment les familles de

victimes et ceux ayant subit dans leur chaire les exactions du

régime militaire, mais aussi tous ceux qui souhaitent

comprendre ce qui s’est mis en route. Nous amenant de plus

à nous interroger sur ce qui fait lien entre la France et le

Chili ? et pourquoi une réalité au demeurant si

lointaine devient l’objet d’une attention toute

particulière ?

Au delà du jugement sorti à Paris ou au Chili, il

en va du droit international à juger des bourreaux,

à faire respecter une justice sans frontières, et

ne pas laisser des coupables tromper l’ennui. Cette mise en

lumière d’un fascisme questionne. Il

n’est pas sans lien à ce qui s’est

déroulé en Europe dans les années

1930, c’est à cette même

époque que se constitue au Chili un parti

national-socialiste. Cette persistance idéologique a

aujourd’hui pour résultat qu’une partie

de la société chilienne ne souhaite pas aborder

le sujet. Que l’on puisse apparenter le Chili des

années 1970 et 1980 à un état fasciste

n’est pas acceptable, au pire c’est un tournant

économique qui aura permis de faire du Chili un pays

moderne...

Quand

la vision totalitaire

l’emporte

Les sociétés latino-américaines ont

toujours vécu sur un ordre raciste et discriminatoire, qui

plus est elles ont toujours cumulé de très

grandes inégalités sociales, plus une

liberté d’expression réduite et un

terreau favorable au culte sans mesure du chef et des apparats

militaires. Cet ordre de pensée s’est

inspiré dans la droite ligne des théories

racistes et fascistes européennes, il verra la mise en

œuvre des systèmes totalitaires usant de

procédés d’inspiration purement

guerrière et contre ses populations civiles, non seulement

au Chili, mais partout dans la région. Cette lecture des

événements par des ressorts

idéologiques n’est pas le fait du hasard, mais

d’une correspondance certaine à un ordre des

choses.

Peut-on interpréter le suicide de Salvador Allende ?

Qu’est-ce qu’il a poussé

au-delà de son ardeur et de ses combats à mettre

fin à ses jours ? S’est-il douté du

chaos qui allait se produire ? Plus que d’autres, il a pu

à ce sujet se douter et même avoir à sa

connaissance un projet de coup d’état.

Dès sa prise de pouvoir en 1970, les difficultés

seront fortes, et plus il avancera vers certains types de

réforme, plus il connaîtra une opposition

déterminée à

l’éliminer lui et ses partisans.

Qu’a-t-il voulu signifier en se sacrifiant ? Nous

n’aurons jamais la réponse de sa part, et il

serait vain d’y répondre. Un seuil a

été dépassé et à

ce stade toute résistance s’avère

vaine, seule la détention inique et cynique du pouvoir et de

la force l’emporte.

Le 11 septembre 1973, un néo-fascisme a vu jour avec

l’aval de la super puissance et l’appui des

bourgeoisies continentales. Ce que la citoyenneté pouvait

représenter d’embryonnaire en Amérique

Latine voit avec la disparition de la démocratie chilienne

un arrêt net de tout processus

d’émancipation et de progrès social

à l’échelle continentale. Au nom de la

lutte contre le «communisme» tout ce qui

ressemble de loin ou de près à un «

rouge est meilleur mort que vivant », pour

reprendre un type de phraséologie en vogue à

cette époque.

En 1973, deux modèles s’affrontaient à

l’échelle mondiale et toutes contradictions aux

deux systèmes se voyaient réduites au silence. La

question n’est pas de savoir si un modèle

totalitaire l’emporte sur l’autre, mais ce qui a

conduit une nation de l’hémisphère sud

à en accepter les mécanismes et les

dérives. En quoi l’exercice

démocratique est difficile, et qu’à

tout prendre la vision absolutiste finie par dominer les esprits et

balayer sur son passage les fondements de la raison humaine. On ne

brise pas le silence parce que l’on sait, on prend en examen

les sources et l’on essaie de ne pas trop s’y

soustraire.

Seuls les faits ont une importance, et le procès qui

s’est déroulé en France peut avoir des

accents symboliques en l’absence des concernés,

mais il a un caractère important et pointe la

responsabilité de l’état chilien dans

le peu d’empressement à faire connaître

la vérité, et permettre aux familles des victimes

d’enterrer leurs morts, ou simplement faire le deuil

d’un être disparu.

Ce que soulève la question des disparitions, c’est

que le plus souvent le corps ne puisse être

retrouvé, au passage c’est une constante

que

l’on connaît bien en Amérique Latine.

Une pratique toujours très active en Colombie, qui consiste

à faire disparaître les preuves d’un

acte criminel. Pas de corps, pas de sépulture et

l’impossibilité de mettre en évidence

les échelles de responsabilité et les auteurs. Il

n’y a rien d’étrange à

constater, que les mêmes modes opératoires sont

toujours en cours et au service des mêmes idées.

Ce qui nous sépare de faits intervenus, il y a plus de 30

ans, nous pose indubitablement la question de pourquoi donner

à l’histoire une cohérence, et vouloir

rouvrir certaines plaies propres à la

société chilienne ? Cette

perméabilité au terrorisme

d’état, à l’usage de la

force, à la répression des oppositions, nous

ouvre sur le grand livre blanc des souffrances de ce continent

énigmatique et pourtant nôtre, si l’on

se réfère à l’objet monde.

Ce qui s’est passé au Chili en septembre 1973

illustre un pan ce que l’on appelle la « guerre

froide », ou comment à

l’époque l’Amérique du Sud

s’est retrouvée en première ligne de

l’affrontement entre les deux superpuissances du moment. Il

faudrait remonter à l’Ecole des

Amériques créée en 1946 pour

comprendre comment les Etats-Unis vont agir et faire de

l’Amérique Latine une continuité

territoriale militaire et économique.

Prendre en compte la formation des élites militaires

c’est tracer et imprimer une stratégie et par

ailleurs dicter une ligne de conduite stratégique et

politique. Dans le même sillage,

l’industrie nord américaine a besoin des

ressources notamment pour servir ses desseins d’expansion.

Les bourgeoisies locales dans leurs grandes majorités vont

s’y soumettre, tout en favorisant des régimes

dictatoriaux et aider aux investissements étasuniens.

La lutte contre l’Union Soviétique est non

seulement systématique, mais tout ce qui est

associé est combattu sans merci. L’ordre bi

mondial ou bipolaire domine les esprits, peu de place à la

critique, nous vivions un ordre des choses scindé en deux

camps et en dehors d’un ou l’autre

«modèle», les alternatives politiques

furent

plutôt rares d’un côté comme

de l’autre. Et quand Salvador Allende accède en

1970 à la magistrature suprême, il est

d’entrée perçu à Washington

comme un homme à abattre. Il faudra lui imposer à

chaque étape électorale ou de réforme

une tactique visant à empêcher le processus de

transformation citoyen et économique.

Richard Nixon en 1973 est entrain de perdre la guerre au Vietnam, la

même année il est impliqué dans le

scandale du Watergate, on ne pouvait laisser un mouvement qui est plus

est progressiste l’emporter sur le continent, sauf

à faire de Santiago du Chili un contre-exemple. Dans un

monde aussi tranché, les politiques du gouvernement de

gauche n’ont pas servit le dessein expansionniste.

«Une des plus puissantes d’entre elles,

l’ITT Corporation (International Telephone and Telegraph)

possède en 1970, 70% de la Chitelco, la compagnie de

téléphone chilienne, qui se traduit par la

récolte de 153 millions de dollars à

l’époque. L’ITT déverse des

fonds dans les caisses noires du parti républicain ;

impossible pour Nixon de les ignorer. Un membre du conseil

d’administration de l’ITT et ex-directeur de la

CIA, promet un million de dollars supplémentaire

à Nixon en échange d’une «

mise hors d’état de nuire » du nouveau

président socialiste. D’autres multinationales,

tel que Anaconda Copper (cuivre) en firent de

même.» (2).

Si le programme de l’Unité Populaire

n’est plus ni moins un projet « souverainiste

», du moins la charge de défendre ses

intérêts et mieux les répartir. En

s’extrayant du marché et en allant à

contre-courant de ce qu’imposait la machine expansionniste,

il ne resta pour les oligarchies et le département

d’état sous la gouverne d’Henry

Kissinger qu’une solution. Mettre fin à cette

volonté de redistribuer une part des richesses et des

produits à la population chilienne

n’était pas acceptable. Cette politique ne

contribuait en rien aux intérêts de la puissance

dominante.

L’objectif premier de toutes les ambassades

étasuniennes était (et reste) d’assurer

la plus grande plus-value possible et soutenir des investissements en

renforçant la dépendance ou la soumission. Quitte

à en oublier certains principes de liberté et de

démocratie. L’histoire des latinos

américains de nord en sud est intimement liée

à ce qu’ont imposé les pouvoirs

dictatoriaux locaux sous l’ordonnance le plus souvent des

militaires du cru et avec l’aval de la Maison-Blanche et des

milieux industriels.

Une continuité qui a opéré dans les

Caraïbes, en Amérique Centrale et du Sud, et pas un

pays n’a vécu de 1947 à

l’effondrement du mur de Berlin une

démocratie pérenne. Chaque nation a connu sa

période totalitaire plus ou moins longue. Toutes les

dictatures ont laissé une trace, des mémoires

ouvertes et l’espérance d’une

réparation à sa juste mesure.

Notes

:

(1) liste des

inculpés :

- Juan Manuel CONTRERAS SEPÚLVEDA, ancien Chef de la DINA et

ancien Général de l’Armée de

Terre chilienne

- Hermán Julio BRADY ROCHE ancien Commandant en Chef de la

garnison de Santiago

- Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO ancien Colonel de

l’Armée de Terre, Directeur des

opérations et Chef de la Brigade d’Intervention

Métropolitaine (BIM) de la DINA

- José Osvaldo RIVEIRO ancien Lieutenant-Colonel de

l’Armée de Terre

- Marcelo Luís MOREN BRITO ancien Commandant de

l’Armée de Terre

affecté à la DINA

- Miguel KRASNOFF MARTCHENKO ancien Capitaine de

l’Armée de Terre affecté à

la DINA

- Rafael Francisco AHUMADA VALDERRAMA ancien Officier au

Régiment de TACNA

- Gerardo Ernesto GODOY GARCÍA ancien Sous-Lieutenant de

l’Armée de Terre, affecté à

la DINA

- Basclay Humberto ZAPATA REYES ancien Sous-Officier de

l’Armée de Terre affecté à

la DINA

- Enrique Lautaro ARRANCIABIA CLAVEL ancien Représentant de

la DINA en Argentine

- Raúl Eduardo ITURRIAGA NEUMANN ancien Responsable du

Département extérieur de la DINA

- Luís Joachim RAMÍREZ PINEDA ancien Commandant

du camp de TACNA,

- José Octavio ZARA HOLGER ancien Officier de

l’Armée de Terre en poste à la DINA

- Emilio SANDOVAL POO ancien militaire de réserve de la

Force aérienne, actuellement chef d’entreprise

à Temuco

(2) Yazmin Fernandez-Acuna veuve d’Humberto Menanteau (Jeune

chilien d’origine française, torturé

à mort par les tortionnaires de la DINA, à la

Villa Grimaldi, Santiago du Chili, le 20 novembre 1975. Humberto

Menanteau avait 24 ans).

|

|

|

"Desaparecidos - Disparus"

un document

réalisé par Nicolas Joxe

En 2008, la FIDH organise une mission au Chili dans le but

d’informer les associations de familles de disparus et la

société chilienne de la tenue en France du

procès

des responsables présumés de la disparition de

quatre

franco-chiliens : Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau et

Jean-Yves Claudet. En se rendant au Chili aux

côtés des

membres de la FIDH, le réalisateur décide de

faire un

film pour comprendre comment et pourquoi ces quatre hommes ont disparu.

|

|

|

|

|

|

|

La

mémoire des survivants

et la révolte des ombres :

les

disparus dans la société chilienne (1973-1995)

|

Antonia GARCIA CASTRO, décembre 2010

1 - S'il fallait fixer une date marquant le début du

processus

de démocratisation au Chili, peut- être

faudrait-il opter

pour ce 5 octobre 1988, où le peuple chilien a

été

invité à se prononcer sur l'avenir du

régime

militaire. Ce choix serait moins motivé par l'issue de ce

référendum que par sa mise en œuvre. En

effet, pour

la première fois depuis le coup d'Etat de 1973, deux

conceptions, non pas seulement de l'avenir, mais aussi du

passé

du Chili, se sont opposées ouvertement. Poser la question de

la

capacité des militaires à gouverner le pays ne

pouvait

que solliciter une réflexion plus ample sur la

manière

dont le pays avait été, effectivement,

gouverné

par les militaires.

Cette présence du passé devint, durant les

années

quatre-vingt-dix, un thème majeur du débat

politique,

soutenu par l'interrogation suivante : " Que faut-il

connaître

des pratiques répressives du régime militaire

afin de

consolider la transition démocratique? ". Le fait que la

transition ait été une initiative du

régime

militaire lui-même place le nouveau gouvernement dans une

situation complexe : limité dans son action par des entraves

institutionnelles qui protègent les

intérêts des

forces armées, il ne peut cependant ignorer les

revendications

des secteurs politiques dont il est issu. Or, la thématique

des

violations des droits de l'homme, perpétrées sous

le

régime militaire, a été le ferment de

la coalition

qui remporta les élections du 14 décembre 1989.

2 - Le crime de la disparition-forcée est au cœur

de ce

débat qui cherche à établir ce qu'il

faut retenir

des événements de 1973. Il en est ainsi, parce

que son

existence donna lieu à une organisation qui, dès

1975,

s'opposa publiquement au régime : l'Association des Familles

des

Détenus-Disparus (A.F.D.D.). Ce sont les mères

des

disparus qui, les premières, sont descendues dans les rues

de

Santiago pour demander aux autorités compétentes

où se trouvaient leurs enfants.

Leur prise de parole fraya un chemin de liberté qui fut

progressivement emprunté par d'autres. La lutte des familles

des

disparus devint ainsi un des symboles de la résistance au

régime militaire. Mais surtout, la manière dont

ces

femmes entrèrent dans la vie politique chilienne, modifia

sensiblement la nature du conflit qui opposait les partisans de

l'ancien gouvernement socialiste aux Forces Armées : c'est

au

grand jour et sans armes qu'elles dressèrent, à

la vue de

tous, les images de la disparition-forcée

déjouant ainsi

la stratégie d'invisibilisation du pouvoir5.

3 - Or, si le crime de la disparition-forcée pose

actuellement

un problème au gouvernement démocratique, c'est

moins

parce qu'il est un objet du débat que parce qu'il interroge

la

société chilienne sur la

légitimité

même de ceux qui prennent la parole : comment juger

aujourd'hui

le crime de la disparition-forcée sans porter un jugement

sur la

nature du pouvoir alors en place ? Comment prononcer un jugement si

l'on ne dispose pas, par ailleurs, du pouvoir de le faire ? La

manière dont le débat est posé importe

peut-être plus que l'issue du débat

lui-même car les

mots prononcés seront, quoi qu'il advienne,

légués

aux prochaines générations. Et cette certitude

détermine aussi la manière dont se joue le

rapport de

force opposant ceux qui gouvernent et ceux qui ont gouverné.

Ainsi, la question initiale importe peu si elle n'est pas

accompagnée de cette autre question : " Comment ces

prochaines

générations, se souviendront-elles des

événements de 1973? Comment se souviendront-elles

de ces

hommes et de ces femmes qui en furent les acteurs? ". C'est

là,

peut-être, une des principales victoires des familles des

détenus- disparus : avoir fait de la

disparition-forcée

un miroir où chacun peut se regarder tel qu'il sera aux yeux

des

générations à venir.

Les

paradoxes de la disparition

4 - S'il n'est pas aisé de concevoir le crime de la

disparition-forcée, c'est peut-être parce que sa

principale caractéristique est une absence. Dire d'une

personne

qu'elle " a disparu " ne nous renseigne nullement sur son sort : elle

peut être morte, elle peut être vivante, elle est

considérée comme " disparue " parce qu'un jour

elle n'a

plus été " vue " par son entourage. La

disparition-

forcée suppose toujours l'occultation du corps de la

victime. Et

tant que le corps n'est pas visible, tant qu'il demeure introuvable,

quiconque pratique la disparition n'a pas à

répondre de

ses actes.

Ainsi, c'est l'existence d'un entourage qui donne un sens à

l'utilisation de cette pratique. C'est parce que quelqu'un va constater

la disparition d'un individu, sans pouvoir pourtant la prouver, que la

disparition-forcée peut devenir un instrument du pouvoir.

Entre

1973 et 1990, elle permit au régime militaire chilien

d'exercer

un pouvoir coercitif, sur certains secteurs de la population, tout en

se défendant publiquement de porter atteinte aux droits de

l'homme.

5 - Qui sont les disparus ? Pour la plupart, il s'agit d'hommes et de

femmes appartenant à des organisations politiques (partis,

syndicats, associations) ayant soutenu le gouvernement socialiste. En

tant que tels, ils ont été

désignés comme

étant le nouvel ennemi : " La doctrine marxiste

développe

une conception de l'homme et de la société qui

blesse la

dignité humaine et porte atteinte aux valeurs

chrétiennes

de la tradition nationale ".

La pratique de la disparition- forcée s'inscrit dans la

logique

d'un discours qui cherche à déterminer quelles

doivent

être les valeurs de la communauté nationale, qui

en fait

partie et qui doit en être définitivement exclu8.

Les

partisans du gouvernement socialiste sont, en raison de leur

appartenance politique, perçus par les nouveaux gouvernants

comme étant membres d'une communauté dissidente

et ils

doivent, de ce fait, être à jamais bannis de la

communauté nationale. La pratique de la

disparition-forcée s'intègre donc dans ce

dispositif plus

large par lequel le pouvoir militaire cherche à

légitimer

son action et à jeter le discrédit sur ceux qu'il

réprime : les militants de gauche sont de " mauvais "

éléments ne pouvant que nuire, par leur simple

existence,

à l'ensemble du " corps " national.

Les procédés de la disparition-forcée

sont

particulièrement " adaptés " à cette "

éradication du mal ". En effet, le disparu est souvent un

prisonnier qui n'a pas été reconnu par les

autorités militaires. Conduit dans un centre secret de

détention, son corps est dérobé aux

regards du

monde extérieur et privé de tous ses droits.

L'appropriation radicale du corps du prisonnier permet au pouvoir

militaire de se prétendre absolu, en dévoilant,

en

même temps, l'inutilité de tout acte de

résistance.

Cette dimension est essentielle car l'individu qui disparaît

est,

aussi et surtout, un intermédiaire permettant de dissuader

une

collectivité donnée de s'ériger en

opposition au

pouvoir établi.

En effet, c'est l'entourage de la victime qui subit, à

proprement parler, les effets de la disparition-forcée. Il y

a

tout lieu de croire que la disparition cherchait à

atteindre, en

priorité, l'entourage politique du disparu : n'importe quel

moyen pouvait être utilisé pour soutirer des

informations

à ce prisonnier que personne n'était en mesure de

défendre10 ; il devenait ainsi un pion permettant la capture

d'autres individus qui, à leur tour, pouvaient

être

contraints de participer, plus ou moins directement, à des

arrestations. Mais, cet entourage, organisé politiquement,

n'était pas le seul visé.

La disparition-forcée s'adressait également

à des

inconnus : quiconque était confronté à

la

disparition d'un proche (un parent, un ami, un collègue de

travail, ou encore l'ami d'un ami...) était

engagé

à garder le silence car toute prise de parole pouvait

conduire

au " même " sort. Et c'est là, que la

disparition-forcée apparaît comme une pratique

coercitive

tout à fait particulière, puisque personne ne

savait,

réellement, en quoi consistait ce sort.

L'ombre qui semble ensevelir le corps du disparu affecte son entourage

autrement que la certitude d'un mauvais traitement, ou même,

d'une mort : c'est le doute, provoqué par la disparition

d'un

proche, qui constitue la blessure pour ceux qui demeurent. Mais, si

n'importe quelle connaissance de la victime pouvait être

intimidée par sa disparition, seul son entourage affectif

pouvait éprouver cette blessure. C'est parce qu'ils avaient

appris à vivre avec l'être cher, que les

mères, les

compagnes, les enfants des disparus vécurent

désormais le

moindre détail de la vie quotidienne (un anniversaire qui ne

fut

pas souhaité, une parole qui ne fut plus entendue) comme une

anomalie insupportable. (...) |

|

Lire la suite ou

télécharger :

La mémoire des

survivants (en PDF) |

|

Source : Cultures

& Conflits

http://conflits.revues.org |

|

|

|

|

|

| Chili

: "COUP D'ETAT 1973" |

|

Gabriel García Márquez, année 2002

Nous sommes à la fin 1969. Trois

généraux du

Pentagone reçoivent à dîner quatre

militaires

chiliens dans une villa de la banlieue de Washington. Leur

hôte,

alors colonel de l'Armée de l'air chilienne, est Gerardo

Lúpez Angulo, qui est aussi attaché à

la mission

militaire du Chili aux États-Unis. Ses invités

chiliens

sont des camarades des autres armes. Ce dîner est

organisé

en l'honneur du directeur de l'École d'Aviation du Chili, le

général Carlos Toro Mazote, arrivé la

veille en

visite d'études. Au menu : une salade de fruits et un

rôti

de veau aux petits poix, le tout arrosé d'un vin de la

lointaine

patrie que les sept militaires dégustent, nostalgiques, en

pensant aux oiseaux lumineux des plages du Sud, alors que Washington

naufrage dans la neige. Leur conversation, en anglais, porte sur le

seul sujet qui semble intéresser tous les Chiliens

à

l'époque : les élections

présidentielles du mois

de septembre prochain. Au dessert, un des

généraux du

Pentagone demande ce que ferait l'Armée chilienne si le

candidat

de la gauche, Salvador Allende, gagnait les élections. Le

général Toro Mazote répond alors : "

Nous

prendrons le Palais de la Moneda en une demi-heure, même s'il

nous faut l'incendier ! "

LE

11 SEPTEMBRE 1973 : CHRONIQUE D'UNE TRAGÉDIE

ORGANISÉE

Un des convives était le général

Ernesto Baeza,

directeur de la Sécurité nationale du Chili. Lors

du coup

d'État, c'est lui qui coordonna l'assaut du palais

présidentiel et donna l'ordre d'y bouter le feu. Pendant ces

jours agités, deux de ses subalternes deviendront

célèbres dans la même

journée : le

général Augusto Pinochet, président de

la Junte

militaire, et le général Javier Palacios, qui

participa

à l'attaque finale contre Salvador Allende.

Autour de la table se trouvait aussi le général

de

brigade aérienne Sergio Figueroa Gutiérrez,

actuel

ministre des Travaux publics et ami intime d'un autre membre de la

Junte militaire, le général d'aviation Gustavo

Leigh, qui

ordonna de bombarder le palais présidentiel avec des

missiles.

Le dernier invité était Arturo Troncoso,

aujourd'hui

amiral et gouverneur naval de Valparaíso. Il dirigea la

sanglante purge des officiers progressistes de la marine de guerre,

après avoir entamé le soulèvement

militaire

à l'aube du 11 septembre 1973.

Ce dîner historique fut en fait le premier contact du

Pentagone

avec des officiers des quatre armes des forces armées

chiliennes. Lors des réunions qui suivirent, tant

à

Washington qu'à Santiago, l'accord final fut

scellé : les

militaires chiliens plus proches de l'âme et des

intérêts des États-Unis prendraient le

pouvoir si

l'Unité populaire venait à gagner les

élections.

Cette opération fut planifiée de sang froid,

telle une

simple manœuvre de guerre, sans tenir compte des conditions

réelles du Chili.

Le plan avait été élaboré

d'avance, pas

uniquement sous la pression de l'International Telegraph &

Telephone (ITT), mais aussi pour des raisons bien plus profondes de

géopolitique. Il avait été

baptisé

Contingency Plan. L'organisme chargé de le mettre en marche

était la Defense Intelligence Agency du Pentagone, mais

l'instance exécutrice fut la Naval Intelligence Agency, qui

centralisa et analysa les données des autres agences, y

compris

la CIA, sous la direction politique du Conseil national de

sécurité. Il était normal que le

projet soit

confié à la Marine et non à

l'Armée, car le

coup d'État au Chili devait coïncider avec

l'opération Unitas, ensemble de manœuvres des

unités américaines et chiliennes dans le

Pacifique. Ces

manœuvres avaient traditionnellement lieu en septembre, le

même mois que les élections. Il était

donc naturel

que le sol et l'espace aérien du Chili soient remplis de

matériel de guerre en tous genres et de soldats

entraînés aux arts et aux sciences de la mort.

À l'époque, Henry Kissinger avait

déclaré

à un groupe de Chiliens : " Le Sud du monde ne

m'intéresse pas et je ne veux rien connaître de ce

qui se

trouve plus bas que les Pyrénées ". Le

Contingency Plan

était alors prêt jusque dans les moindres

détails

et il est impensable que Kissinger n'était pas au courant et

que

le président Nixon lui-même n'en sache rien.

Aucun Chilien ne croit que demain c'est mardi.

Le Chili est un pays étroit : 4 270 km de long sur 190 km de

large. Il compte 10 millions d'habitants effusifs, dont deux millions

vivent à Santiago, la capitale. La grandeur du Chili ne

tient

pas tant du nombre de ses vertus que de l'ampleur de ses exceptions.

Ainsi, à l'époque, le cuivre est la seule chose

que le

pays produit avec un sérieux absolu, mais c'est aussi le

meilleur cuivre du monde, et le volume produit est à peine

inférieur à celui combiné des

États-Unis et

de l'Union soviétique.

Le Chili produit aussi des vins aussi bons que les vins

européens, mais les exporte peu, car les Chiliens en boivent

presque la totalité. De 600 dollars, son revenu par habitant

était alors un des plus élevés

d'Amérique

latine ; or, presque la moitié du produit national brut est

partagée entre 300 000 personnes à peine. En

1932, le

Chili fut la première république socialiste du

continent.

Le gouvernement tenta alors de nationaliser le cuivre et le charbon,

avec le soutien enthousiaste des travailleurs. Mais

l'expérience

ne dura pas plus de 13 jours.

Pays sismique, le Chili connaît aussi en moyenne un

tremblement

de terre tous les deux jours, et un séisme

dévastateur

tous les trois ans. Les géologues les moins apocalyptiques

estiment que le Chili n'est pas un pays de terre ferme, mais

plutôt une corniche des Andes, perdue dans un

océan de

brumes, et que tout le territoire, avec ses

salpêtrières

et ses femmes douces, est condamné à

disparaître

dans un cataclysme.

D'une certaine manière, les Chiliens ressemblent beaucoup

à leur pays. Ce sont les gens les plus sympathiques du

continent

; ils aiment se sentir bien en vie et savent l'être autant

que

possible, voire plus. Mais ils ont une dangereuse tendance au

scepticisme et à la spéculation intellectuelle. "

Aucun

Chilien ne croit que demain c'est mardi ", m'a dit un jour un Chilien,

qui n'en croyait rien non plus.

Cependant, même avec cette incrédulité

de fond, ou

peut-être grâce à elle, les Chiliens ont

atteint un

certain degré de civilisation naturelle, de

maturité

politique et de culture qui sont leurs meilleures exceptions. Des trois

Prix Nobel de littérature d'Amérique latine, deux

étaient Chiliens, et l'un d'eux, Pablo Neruda,

était le

plus grand poète de ce siècle. Tout cela,

Kissinger le

savait bien lorsqu'il répondit qu'il ne connaissait rien au

Sud

de la planète. C'est que le gouvernement des

États-Unis

connaissait alors jusqu'aux plus profondes pensées des

Chiliens.

Il les connaissait depuis 1965 lorsque, sans la permission du

gouvernement chilien, il avait lancé une incroyable

opération d'espionnage social et politique : le Plan

Camelot. Il

s'agissait d'une enquête furtive, se servant de

questionnaires

très précis, présentés

à toutes les

couches sociales, à toutes les professions, à

tous les

métiers, jusqu'aux moindres recoins du pays.

L'idée

était de définir, de manière

scientifique, le

degré de développement politique et les tendances

sociales des Chiliens. Dans le questionnaire destinés aux

militaires figurait la question reposée cinq ans plus tard

aux

officiers du dîner de Washington : quelle serait leur

attitude si

le communisme arrivait au pouvoir dans le pays ? La question

était malicieuse. Après l'opération

Camelot,

Washington savait très bien que Salvador Allende serait

élu président de la République.

Ce n'est pas un hasard si le Chili fut choisi pour un tel scrutin.

L'ancienneté et la force de son mouvement populaire, la

ténacité et l'intelligence de ses dirigeants et

les

conditions économiques et sociales du pays, tout cela permit

de

prévoir la tournure des événements.

L'analyse de

l'opération Camelot l'avait confirmé : le Chili

allait

devenir la deuxième république socialiste du

continent,

après Cuba. Autrement dit, le but des États-Unis

n'était pas simplement d'empêcher le gouvernement

de

Salvador Allende pour protéger les investissements

américains. L'idée, à plus grande

échelle,

était de réitérer

l'expérience la plus

atroce, mais aussi la plus productive, que l'impérialisme

ait

jamais menée en Amérique latine : celle du

Brésil.

Doña Casserole se jette à la rue...

Le 4 septembre 1970, comme prévu, Salvador Allende,

médecin socialiste et franc-maçon,

était

élu président de la République. Mais

le

Contingency Plan ne fut pas mis en œuvre. L'explication la

plus

courante est aussi la plus amusante : un fonctionnaire du Pentagone

commit une erreur et demanda 200 visas pour une soi-disant fanfare

navale qui était en fait composée d'experts

ès

coups d'État, dont plusieurs amiraux qui ne savaient

même

pas chanter. Le gouvernement chilien découvrit la

manœuvre

et refusa d'accorder les visas. Cet incident, dit-on, aurait

entraîné le report de l'opération. La

vérité est que le projet avait

été

évalué à fond : d'autres agences

américaines, la CIA surtout, ainsi que l'ambassadeur

américain à Santiago, Edward Korry,

estimèrent que

le Contingency Plan était une opération militaire

qui ne

tenait pas compte de la situation du Chili à

l'époque.

En effet, le triomphe électoral de l'Unité

populaire

n'engendra nullement la panique sociale qu'attendait le Pentagone. Au

contraire, l'indépendance affichée du

gouvernement en

matière de politique internationale et sa

résolution sur

le terrain de l'économie avaient aussitôt

créé une ambiance de fête sociale. Dans

la

première année, 47 entreprises industrielles

furent

nationalisées, ainsi que plus de la moitié du

système de crédits. La réforme agraire

expropria

2,4 millions d'hectares de terres agricoles pour les

intégrer

à la propriété sociale. L'inflation

fut

freinée, le plein emploi fut atteint et les salaires

connurent

une hausse effective de quelque 40%.

Le gouvernement précédent,

présidé par le

démocrate-chrétien Eduardo Frei, avait

entamé la

nationalisation du cuivre. Mais cette opération n'avait

consisté qu'à racheter 51% des parts des mines.

Or, pour

la seule installation minière de El Teniente, le montant

versé était supérieur à la

valeur totale de

la mine. Le gouvernement de l'Unité populaire, quant

à

lui, récupéra, par un seul acte juridique, tous

les

gisements de cuivre exploités par les filiales des

sociétés américaines Anaconda et

Kennecott. Et ce,

sans verser aucune indemnité, car le gouvernement calcula

que

les deux sociétés avaient, en 15 ans,

engrangé un

bénéfice excessif de 80 milliards de dollars.

La petite bourgeoisie et les couches sociales

intermédiaires,

deux grandes forces qui auraient pu alors appuyer un putsch militaire,

commençaient à jouir de

bénéfices

imprévus, et non plus au détriment du

prolétariat,

comme cela fut toujours le cas, mais plutôt sur le dos de

l'oligarchie financière et du capital étranger.

Les

forces armées, en tant que groupe social, ont le

même

âge, la même origine et les mêmes

ambitions que la

classe moyenne. Si bien qu'elles n'avaient aucune raison, ni

même

un alibi, de soutenir un groupe restreint d'officiers putschistes.

Consciente de cette réalité, la

Démocratie

chrétienne non seulement ne parraina pas la conspiration

militaire, mais elle s'y opposa résolument, sachant qu'un

putsch

serait impopulaire même dans ses rangs.

Son objectif était autre : tout faire pour ruiner la bonne

santé du gouvernement et ainsi gagner les deux tiers du

Congrès aux élections de mars 1973. Cette

proportion de

sièges lui permettrait alors de destituer

constitutionnellement

le président de la République. La

Démocratie

chrétienne était alors une vaste formation

politique

ancrée dans toutes les classes, avec une

véritable base

populaire au sein du prolétariat, parmi les petits et moyens

propriétaires paysans et dans la bourgeoisie et la classe

moyenne des villes. L'Unité populaire, quant à

elle,

représentait le prolétariat ouvrier

défavorisé, le prolétariat agricole,

la basse

classe moyenne des villes et les marginaux de tout le pays.

Alliée au Parti national, d'extrême droite, la

Démocratie chrétienne contrôlait le

Congrès,

tandis que l'Unité populaire contrôlait

l'exécutif.

Et la polarisation de ces deux forces allait, de fait, devenir la

polarisation du pays. Curieusement, le catholique Eduardo Frei, qui ne

croit pas au communisme, est celui qui a le plus

bénéficié de la lutte des classes, qui

l'a

encouragée et l'a exacerbée, dans le but de

fâcher

le gouvernement et de précipiter le pays sur la pente de

l'accablement et du désastre économique.

Le blocus économique des États-Unis, en

réponse

aux expropriations sans indemnisations, et le sabotage interne de la

bourgeoisie firent le reste. Le Chili produisait de tout, des

automobiles au dentifrice. Mais l'industrie avait une fausse

identité : 60% du capital des 160

sociétés les

plus importantes était étranger, et 80% des

éléments fondamentaux étaient

importés. De

plus, le pays avait besoin de 300 millions de dollars par an pour

importer des produits de consommation, et 450 millions pour financer le

service de sa dette extérieure. Or, les crédits

accordés par les pays socialistes ne suffisaient pas

à

remédier à la carence en pièces

détachées, car toute l'industrie, l'agriculture

et le

transport fonctionnaient avec du matériel

américain.

L'Union Soviétique dut acheter du blé

à

l'Australie pour l'envoyer au Chili car elle-même en

manquait.

Via les banques d'Europe occidentale et Paris, l'URSS octroya aussi des

prêts importants en dollars. Quant à Cuba, par un

geste

plus exemplaire que décisif, elle offrit un cargo rempli de

sucre. Mais les urgences, au Chili, étaient

incommensurables.

Les joyeuses dames de la bourgeoisie, sous prétexte du

rationnement et des excessives prétentions des pauvres,

sortirent dans la rue faire résonner leurs casseroles vides.

Ce

ne fut pas un hasard, mais, bien au contraire, un fait significatif,

que ce spectacle public de fourrures argentées et de

chapeaux

fleuris ait eu lieu dans l'après-midi où Fidel

Castro

terminait une visite de trente jours qui avait causé un

véritable séisme d'agitation sociale.

La

dernière cueca de

Salvador Allende

C'est alors que le président Salvador Allende comprit. Il

affirma que le peuple détenait le gouvernement, mais pas le

pouvoir. Le phrase était plus amère qu'elle ne

semblait,

mais aussi plus alarmante. Car Allende possédait la fibre

légaliste qui fut aussi le germe de sa propre destruction :

cet

homme qui se battit jusqu'à la mort pour défendre

la

légalité aurait été capable

de sortir de la

Monnaie par la grande porte, le front haut, si le Congrès

l'avait destitué par la voie constitutionnelle.

Rossanna Rossanda, journaliste et femme politique italienne qui visita

Allende à l'époque, trouva un homme vieilli,

tendu, plein

de prémonitions lugubres, assis sur le même sofa

de

cretonne jaune où on retrouvera son cadavre

criblé de

balles, le visage détruit d'un coup de crosse.

Même les

secteurs les plus compréhensifs de la Démocratie

chrétienne étaient alors contre lui. "

Même Tomic ?

", lui demanda Rossana -" Tous ! ", répondit-il.

À la veille des élections de mars 1973

où se

jouait son destin, on donnait 36% des votes à

l'Unité

populaire. Toutefois, malgré l'inflation

déchaînée, malgré le

rationnement

féroce, malgré les concerts de Doñas

Casseroles,

le parti gouvernemental l'emporta avec 44%. Une victoire si

spectaculaire et si décisive que, dans son bureau, sans

autre

témoin que son ami et confident, le journaliste Augusto

Olivares, Allende se mit à danser une cueca en solo. Pour la

Démocratie chrétienne, c'était la

preuve que le

processus démocratique encouragé par

l'Unité

populaire ne pouvait être interrompu par la voie

légale.

Elle manque toutefois de vision et fut incapable de mesurer les

conséquences de son aventure : un cas impardonnable

d'irresponsabilité historique. Pour les Etats-Unis,

l'avertissement était bien plus sérieux que les

intérêts des sociétés

expropriées. Il

s'agissait là d'un précédent

inadmissible de

progrès pacifique des peuples du monde, et notamment les

peuples

de France ou d'Italie, dont les actuelles conditions permettent de

tenter des expériences similaires à celles du

Chili.

Toutes les forces de la réaction intérieure et

extérieure se concentrèrent alors en un seul bloc

compact.

Par contre, les partis de l'Unité populaire, dont les

fissures

internes étaient bien plus profondes que ce que l'on admet

généralement, ne purent se mettre d'accord sur

une

analyse commune du vote de mars. Le gouvernement se retrouva sans

ressources, tiraillé entre ceux qui voulaient mettre

à

profit l'évidente radicalisation des masses pour faire un

saut

décisif dans le changement social, et les plus

modérés qui, craignant le spectre de la guerre

civile,

espéraient arriver à un accord

régressif avec la

Démocratie chrétienne. Avec le recul, on voit

aujourd'hui

combien ces contacts, dans le chef de l'opposition,

n'étaient

que distractions destinées à gagner du temps.

La grève des camionneurs fut le détonateur final.

De par

sa géographie accidentée, l'économie

chilienne est

à la merci du transport routier. Le paralyser, c'est

paralyser

le pays. Or, pour l'opposition, paralyser le pays était

assez

facile, puisque les camionneurs étaient les plus

touchés

par la pénurie de pièces

détachées et se

voyaient en outre menacés par l'intention du gouvernement de

nationaliser le transport avec du matériel

soviétique. La

grève fut maintenue jusqu'au bout, sans répit,

car elle

était financée cash depuis

l'extérieur. La CIA

inonda en effet le pays de dollars, afin de soutenir la

grève

patronale. D'ailleurs, la devise américaine chuta sur le

marché noir, écrivit Pablo Neruda à un

ami

européen. Une semaine avant le coup d'État, il

n'y avait

plus d'huile ni de lait ni de pain.

Dans les derniers jours de l'Unité populaire, avec une

économie effondrée et le pays au bord de la

guerre

civile, le gouvernement et l'opposition tentèrent, chacun de

son

côté, de modifier le rapport de forces au sein des

forces

armées. La manœuvre finale fut parfaite :

quarante-huit

heures avant le putsch, l'opposition réussit à

discréditer les officiers supérieurs qui

soutenaient

Salvador Allende. Après une série de coups de

maître, un à un furent promus tous les officiers

du

dîner de Washington.

Mais ce jeu d'échec politique échappait

désormais

à l'emprise de ses joueurs. Entraînés

par une

dialectique irréversible, ils devinrent eux-mêmes

des

pions sur un échiquier plus vaste, beaucoup plus complexe et

politiquement bien plus important qu'une simple confabulation

consciente de l'impérialisme et la réaction

contre le

gouvernement du peuple. C'était une terrible confrontation

de

classes qui échappait aux mains de ceux-là

mêmes

qui l'avaient provoquée ; une bataille acharnée

entre

intérêts opposés, dont l'issue finale

ne pouvait

être autre qu'un cataclysme social sans

précédent

dans l'histoire de l'Amérique.

L'armée la plus sanguinaire au monde

Dans de telles conditions, le putsch militaire ne pouvait

être

que cruel. Allende le savait. " On ne joue pas avec le feu ", avait-il

dit à Rossana Rossanda. " Celui qui pense qu'au Chili, un

coup

d'État militaire se fait comme dans d'autres pays

d'Amérique, avec un simple changement de garde à

la

Monnaie, se trompe drôlement. Ici, si l'armée sort

de la

légalité, il y aura un bain de sang. " Une telle

incertitude était en fait justifiée

historiquement.

Au Chili, contrairement à ce que l'on a voulu nous faire

croire,

les forces armées sont intervenues dans la politique chaque

fois

que leurs intérêts de classe se voyaient

menacés.

Et ces interventions ont été

accompagnées d'une

énorme férocité répressive.

Les deux

constitutions que le pays a eues en un siècle ont

été imposées par les armes, et le

récent

putsch militaire était le sixième de ces

cinquante

dernières années.

Cette soif sanguinaire de l'armée chilienne est en fait de

naissance. Elle vient de la terrible école de la guerre au

corps

à corps contre les Araucans, qui dura 300 ans. Un de ses

précurseurs se vantait, en 1620, d'avoir tué de

sa main

plus de deux mille personnes en une seule action. Dans ses chroniques,

Joaquín Edwards Bello rapporte qu'au cours d'une

épidémie de typhus exanthématique,

l'armée

sortait les malades de chez eux et les tuait d'un bain de poison afin

d'enrayer l'épidémie. Et pendant la guerre civile

de sept

mois, en 1891, il y eut plus de 10 000 morts en une seule bataille. Les

Péruviens assurent que sous l'occupation de Lima, pendant la

guerre du Pacifique, les militaires chiliens saccagèrent la

bibliothèque de Ricardo Palma. Mais ils ne lisaient pas les

pages ; ils s'en servaient comme papier toilette.

C'est avec encore plus de brutalité que les mouvements

populaires ont été

réprimés. Après

le séisme de Valparaiso, en 1906, les forces navales

liquidèrent l'organisation des dockers en massacrant 8 000

ouvriers. À Iquique, au début du

siècle, une

manifestation de grévistes, fuyant les soldats, se

réfugia au théâtre municipal. Ils

furent

mitraillés. 2 000 morts. Le 2 avril 1957, l'armée

réprima une révolte civile dans un centre

commercial de

Santiago et causa un nombre de victimes qui n'a jamais pu

être

calculé, car le gouvernement enterra les corps dans des

charniers clandestins. Au cours d'une grève à la

mine de

El Salvador, sous la présidence de Eduardo Frei, une

patrouille

militaire ouvrit le feu pour disperser une manifestation, faisant six

morts, dont plusieurs enfants et une femme enceinte. Le commandant

local était un obscur général de 52

ans,

père de cinq enfants, professeurs de géographie

et auteur

de plusieurs ouvrages sur des questions militaires. Il s'appelait

Augusto Pinochet. Ce mythe de légalisme et bienveillance de

cette armée de bouchers a été

inventé dans

l'intérêt de la bourgeoisie chilienne.

L'Unité

populaire l'a maintenu dans l'espoir de faire basculer en sa faveur la

composition de la classe des cadres supérieurs. Salvador

Allende

se sentait toutefois plus en sécurité parmi les

Carabiniers, un corps armé d'origine populaire et paysanne

placé sous le commandement direct du président de

la

République. De fait, seuls les officiers les plus anciens

des

Carabiniers soutinrent le coup d'État. Les jeunes officiers,

eux, se retranchèrent à l'École de

sous-officiers

de Santiago et résistèrent pendant quatre jours,

jusqu'à ce qu'ils furent écrasés sous

les bombes

lancées des avions.

Il ne restera au Chili aucune trace des conditions politiques et

sociales qui ont rendu possible l'Unité populaire. Quatre

mois

après le putsch, le bilan était atroce :

près de

20 mille personnes assassinées, 30 mille prisonniers

politiques

soumis à de sauvages tortures, 25 mille étudiants

expulsés et plus de 200 mille ouvriers licenciés.

Mais le

plus dur n'était pas encore fini.

La

véritable mort d'un président

L'heure de la bataille finale avait sonné. Le pays

était

à la merci des forces

déchaînées par la

subversion. Salvador Allende s'accrochait à la

légalité. La contradiction la plus dramatique de

sa vie

fut d'être un farouche ennemi de la violence, tout en

étant un révolutionnaire passionné. Il

pensait

d'ailleurs avoir résolu le dilemme par

l'hypothèse selon

laquelle les conditions du Chili permettaient une évolution

pacifique vers le socialisme, dans le cadre de la

légalité bourgeoise. L'expérience lui

apprit, trop

tard, qu'on ne change pas un système avec un gouvernement,

mais

avec le pouvoir.

Cette leçon tardive a dû être la force

qui l'a

poussé à résister jusqu'à

la mort dans les

décombres en feu d'une maison qui n'était

même pas

la sienne, un palais sombre, construit par un architecte italien pour

être une fabrique d'argent et qui a fini en refuge d'un

président sans pouvoir. Salvador Allende résista

six

heures durant, une mitraillette à la main, cadeau de Fidel

Castro et qui fut la seule et unique arme à feu qu'il

utilisa

jamais. Le journaliste Augusto Olivares, qui résista avec le

président jusqu'à la fin, fut touché

à

plusieurs reprises et mourut exsangue à l'Assistance

publique.

Vers quatre heures de l'après-midi, le

général de

division Javier Palacios parvint au deuxième

étage,

accompagné de son aide de camp, le capitaine Gallardo, et

d'un

groupe d'officiers. C'est là, au milieu des faux

sièges

Louis XV, des vases chinois peints de dragons et des tableaux de

Rugendas du Salon Rouge, que Salvador Allende les attendait. Il portait

un casque de mineur et était en manches de chemise, sans

cravate. Ses vêtements étaient tachés

de sang. Il

tenait sa mitraillette à la main.

Allende connaissait bien le général Palacios.

Quelques

jours plus tôt, il avait dit à Augusto Olivares

qu'il

s'agissait d'un homme dangereux ayant des contacts étroits

avec

l'ambassade des États-Unis. Dès qu'il

l'aperçut au

détour de l'escalier, Allende l'invectiva : "

Traître ! ",

et le blessa à la main. Allende mourut dans un

échange de

coups de feu avec cette patrouille. Ensuite, tel un rite de caste, tous

les officiers ouvrirent le feu sur le cadavre. Finalement, un

sous-officier lui détruisit le visage d'un coup de crosse.

Le

cliché existe : il a été pris par le

photographe

Juan Enrique Lira, du journal El Mercurio, le seul qui fut

autorisé à photographier le cadavre. Il

était

tellement défiguré qu'on montra le corps dans le

cercueil

à Hortensia Allende, son épouse, mais sans lui

permettre

d'en découvrir le visage. En juillet, il avait eu 64 ans.

C'était un Lion parfait : tenace,

décidé et

imprévisible. Ce que pense Allende, seul Allende le sait,

m'avait dit un de ses ministres. Il aimait la vie. Il aimait les fleurs

et les chiens. Il était d'une galanterie un peu à

l'ancienne, faite de billets doux parfumés et de rencontres

furtives. Sa plus grande vertu fut d'être

conséquent, mais

le destin lui réserva la grandeur rare et tragique de mourir

en

défendant par les balles le machin anachronique du droit

bourgeois ; en défendant une Cour suprême de

justice qui

l'avait répudié mais devait légitimer

ses

assassins ; en défendant un Congrès

misérable qui

l'avait déclaré illégitime mais devait

se plier,

reconnaissant, à la volonté des usurpateurs ; en

défendant la liberté des partis de l'opposition

qui

avaient vendu leur âme au fascisme ; en défendant

tout

l'appareil miteux d'un système de merde qu'il

s'était

lui-même proposé d'annihiler sans tirer un coup de

feu. Ce

drame a eu lieu au Chili, pour le plus grand mal des Chiliens, mais il

passera à l'Histoire comme un

événement qui nous

est arrivé, sans coup férir, à tous

les hommes de

cette époque, pour rester gravé dans nos vie

à

jamais.

Source : Traduction de

l'espagnol : Gil B. Lahout, pour RISAL.

|

|

|

|

|

|

| Escadrons

de la mort, l'école française |

Entretien avec Marie-Monique

Robin (*), décembre 2010

Le

titre

de votre ouvrage, dont vous avez également tiré

un film,

éclaire peu le sujet que vous traitez. Les militaires

français, avec l'accord du gouvernement, ont

développé, d'abord en Indochine, des techniques

de

guerres « antisubversives », techniques qu'ils ont

ensuite

exportées en Amérique latine, et même

en

Amérique du Nord. Vous avez raison, le terme fait

plutôt

penser à l'Amérique latine, mais ce qu'on ne sait

pas,

c'est que le modèle des escadrons de la mort vient de

l'expérience des français en Indochine, et

surtout, en

Algérie.

Aujourd'hui, un certain nombre de travaux intéressants sur

l'histoire coloniale de la France sont publiés. Cependant,

vous

reliez différents contextes, relativement

éloignés, tels que l'Algérie,

l'Amérique

latine, l'Amérique du Nord. Comment avez-vous

commencé

votre enquête ? Comment avez-vous tiré le fil ? Au

début, je travaillais sur l'opération Condor.

Quand j'ai

commencé à me documenter, à prendre

des contacts

avec les chercheurs qui travaillaient sur le même sujet, on

m'a

dit tout de suite : « Oui, c'est très bien, mais

savez-vous que la genèse de l'opération Condor

vient de

France ». J'ai donc commencé à essayer

de

comprendre pourquoi et j'ai complètement changé

de sujet

en remontant jusqu'à l'histoire des guerres coloniales de la

France, jusqu'à la guerre d'Indochine, parce que c'est

là

que tout a commencé.

Votre

livre est composé de deux grandes parties. Une partie sur

les

guerres coloniales et une autre sur l'Amérique latine.

Qu'est-ce

qui se joue pour la France dans cette guerre d'Indochine à

la

sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec tout le mythe de la France

résistante…?

Justement, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France vote la

création des Nations unies, elle reconnaît le

droit des

peuples à disposer d'eux-mêmes… mais

quand la

guerre d'Indochine s commence, elle refuse de trouver une solution

politique pour résoudre ce conflit. Par contre, elle envoie

un

corps expéditionnaire, des militaires professionnels.

Là,

ils se rendent vite compte qu'ils sont plus nombreux que le Vietminh,

qu'ils sont mieux équipés, mais qu'ils

n'arriveront pas

à bout de cette guérilla. Ils s'interrogent donc,

et vont

élaborer le concept de «guerre moderne», qu'ils

appelleront aussi «guerre révolutionnaire» ou

«guerre antisubversive».

Celui-ci est

théorisé par le colonel Lacheroy qui deviendra,

par la

suite, chef de l'OAS et putschiste à Alger.Pourquoi cette

guerre

est-elle moderne, selon eux ? Avant, il y avait un front, il fallait

soit avancer, soit repousser le front. Il y avait un ennemi en uniforme

facile à identifier. Là, il n'y a rien de tout

cela.

L'ennemi est disséminé sur tout le territoire et

il n'y a

pas de front. Ils utilisent le terme de « guerre de surface

». Ils ajoutent à leurs observations une

réflexion

politique dans ce contexte de début de « guerre

froide

».

L'ennemi, le Vietminh, lui, s'appuie sur un appareil

idéologique

de contrôle des populations. C'est ainsi que naît

le

concept de « guerre révolutionnaire ».

Les

militaires français vont par la suite dire à leur

état-major que ce n'est pas la peine d'envoyer des chars,

des

avions, etc., qu'il faut quadriller le territoire contre ce nouvel

ennemi au cœur de la population : l'ennemi interne. Ce peut

être un paysan qui va couper les poteaux

électriques la

nuit ou une femme qui va transmettre un message… Ils

essayent de

convaincre leurs supérieurs. Le colonel Lacheroy demande

à être renvoyé sur Paris pour signifier

l'erreur.

Et ces militaires, « humiliés », selon

eux, en

Indochine, qui passent par la défaite de Dien Bien Phu, par

les

camps de rééducation pour certains d'entre eux,

se

retrouvent tous en Algérie dès septembre 1954.

Pendant cette période, dans ce contexte de «

guerre froide

», le PCF possède une forte influence, au sortir

de la

guerre 39-45, ce qui va exacerber une paranoïa

inhérente

aux militaires.Quand on étudie les archives militaires de

l'École de guerre de Paris ou les revues et documents

disponibles au service historique de l'armée de terre, la

paranoïa est très apparente.Il faut

considérer que,

dans un premier temps, les maquisards communistes ont

été

intégrés dans l'armée par de Gaulle.

Mais, petit

à petit, les militaires se persuadent que le PCF, ce qu'ils

appellent « la cinquième colonne »,

préparent

un coup d'État. Plus encore, tout ce qui se passe dans le

monde

est un travail construit et cohérent pour imposer une

hégémonie communiste. Cela joue beaucoup.

On voit donc des militaires français tels que Lacheroy et

Trinquier qui élaborent une doctrine, qui

écrivent des

livres.Lacheroy écrit beaucoup d'articles. Il

théorise

sur la guerre révolutionnaire et son antidote, la guerre

contre-révolutionnaire. Trinquier, lui, écrira

plus tard.

Mais ce n'est qu'en Algérie que l'on va trouver des textes

sur

les techniques militaires d'élimination du terrorisme ou de

la

subversion. Le rôle des militaires est d'arriver à

démanteler un réseau terroriste. C'est, en fait,

la mise

à jour d'une véritable matrice d'un pouvoir

dictatorial

dont l'une des tentatives est le putsch d'Alger, qui sera par la suite

exporté en Argentine.

Quel est l'état d'esprit de ces militaires qui arrivent en

Algérie ?C'est un département

français, et il

n'est pas question de se faire avoir comme en Indochine. Ils arrivent

avec la rage et appliquent tout de suite la grille de lecture de

l'Indochine. Il s'agit, selon eux, d'un avatar de la guerre froide : le

FLN travaillerait pour Moscou (ce qui est, historiquement,

complètement à côté de la

plaque). C'est une

guerre révolutionnaire et il faut développer de

nouvelles

techniques.

Est-ce

le moment où apparaît la notion d'action

psychologique ?

Non,

elle est apparue en Indochine. Les militaires se sont

aperçus

que le Vietminh devait son pouvoir au contrôle et aux

manipulations qu'il exerçait sur les populations. Ils ont

vite

compris l'enjeu de cette nouvelle forme de guerre. Ils ont

développé des campagnes d'action psychologique,

avec des

tracts, mais surtout des services de santé,

d'alphabétisation. L'idée était de

conquérir l'âme des populations. Mais il est vrai

qu'en

Algérie, le service d'action psychologique aux mains de

Lacheroy, nommé par le ministre des Armées,

prendra

d'emblée une ampleur considérable.

Ils

continuent, au

début de cette guerre, à dire que les

méthodes ne

sont plus adaptées... Et ils obtiennent gain de cause. Le 7

janvier 1957, le gouvernement, qui a déjà

voté les

pouvoirs spéciaux, les confie aux militaires, notamment

à

Massu, chef des parachutistes. C'est important, car cela permet aux

militaires d'être investis de tous les pouvoirs, y compris

des

pouvoirs de police. Ils ont carte blanche. C'est donc cette bataille

d'Alger, de janvier 1957 à septembre 1957, qui va constituer

le

modèle de la guerre antisubversive.

Lors de la bataille d'Alger, Les militaires vont pouvoir appliquer les

mains libres ce qu'ils avaient auparavant

théorisé.Oui,

ils n'ont plus d'entraves. Bigeard dira : « Le FLN posait des

bombes, on ne pouvait pas entrer dans la casbah la nuit parce qu'il

nous fallait un mandat du juge, comment voulez-vous qu'on travaille

dans ces conditions ? ». Avec les pouvoirs

spéciaux qu'ils

obtiennent, ils n'ont absolument plus besoin de passer par la justice.

Ils sont seuls maîtres à bord. Rappelons que la

population

est suspecte et que l'ennemi est interne.

Tout le monde est suspect,

donc le renseignement devient l'arme fondamentale de cette guerre.Qui

dit renseignement dit torture et, quand les torturés sont

morts

ou agonisants, il faut les faire disparaître. C'est le

rôle

d'Aussaresses qui dit : « J'ai créé les

premiers

escadrons de la mort ». C'est la première fois,

dans cette

bataille d'Alger, qu'une armée va développer un

modèle de répression urbaine… en sept

mois. Pour

en revenir aux méthodes, il y a le renseignement, la

torture,

mais il y en a d'autres, le quadrillage des quartiers, de chaque

maison, le contrôle de la population, etc.Si la population

est

suspecte, il faut la contrôler.

C'est le colonel Trinquier qui s'en occupe. Il va devenir le grand

théoricien, en écrivant La Guerre moderne, qui va

être traduit dans toutes les langues et, en quelques sortes,

devenir la bible, le manuel de la guerre antisubversive. Trinquier,

lui, a une idée : il quadrille l'ensemble du territoire avec

des

unités qui agissent partout, sur plan. D'ailleurs,

l'historien

Pierre Vidal-Naquet dira que c'est « une guerre des

capitaines

».

Effectivement, ils commencent tous à

« interroger

», à faire disparaître des gens,

à abattre

les prétendus fuyards, etc. Dès le

début, se met

en place toute une série de pratiques totalement contraires

aux

lois de la guerre. Ajoutons qu'ils abattent les prisonniers, qu'ils

déplacent les populations. À Alger, ils vont

quadriller

la casbah tout entière, cela représente plus de

80 000

personnes. Chaque maison est numérotée ;

à

l'intérieur de chacune, la population est

recensée avec

des fiches qui seront distribuées dans les

différentes

unités de contrôle des quartiers. Tout cela se

passe la

nuit car alors les gens sont censés être chez eux.

C'est en fait toute une réflexion depuis «

l'Indochine

» qui prétend que ce type de guerre se passe la

nuit.Tout

à fait, en Indochine, Lacheroy, n'a cessé de dire

que les

militaires ne sont pas des fonctionnaires de l'armée qui se

couche à dix-neuf heures, mais qu'ils devraient commencer

à travailler à cette heure-là. En

Algérie,

ils ont compris. Bigeard, Aussaresses, etc., disent tous qu'ils

travaillaient la nuit. Ils faisaient des rafles et la

gégène fonctionnait à plein la nuit.

Mais, pour en

revenir au quadrillage, ils débarquent la nuit, ils

regardent la

fiche.

Ils vérifient que les personnes présentes

sont

bien recensées. Toute personne qui n'est pas de la maison

est

embarquée. Quand une personne manque, toute la

maisonnée

est embarquée, torturée, pour savoir

où elle se

trouve. Tout cela va être exporté par la suite, en

Irlande, par exemple. C'est d'ailleurs Trinquier qui sert de

référence dans toute la guerre qui va

être

menée contre l'IRA. Cela sera également

exporté en

Argentine, à Buenos Aires.

Il

y avait également la pratique du retournement de

prisonnier…

Oui,

des militaires comme le capitaine Léger faisait la

tournée des centres de torture en essayant de

récupérer ceux qu'il pensait pouvoir retourner.

Il devait

par la suite diffuser de fausses informations, faire savoir qu'ils

avaient changé de camp et, finalement, faire en sorte que

les

Algériens se massacrent entre eux. Léger dira

dans un des

ses livres que « ce n'est certes pas très moral,

mais

[que] si l'ennemi a cette capacité de s'automassacrer,

pourquoi

s'en priver ». Cette technique du retournement de prisonnier

sera

exportée en Argentine et au Chili. On me dit souvent :

«

Il ne faut pas exagérer, ce ne sont pas les

français qui

ont inventé la torture ».

Certes… La grande différence, c'est que la

torture,

l'interrogatoire, dans les documents officiels, sont

érigés comme une arme principale et

systématique.

Trinquier est le seul à avoir théorisé

cela,

à tel point qu'aujourd'hui encore, pour la guerre en Irak,

ils

ont ressorti Trinquier. Que dit-il? C'est très

simple…

« Le terroriste dans la guerre moderne, par son mode

opératoire, parce qu'il ne porte pas d'uniforme, parce qu'il